doi: 10.56294/hl202299

ORIGINAL

Influential aspects in teacher motivation towards working with students with disabilities

Aspectos influyentes en la motivación docente hacia el trabajo con alumnos que presentan discapacidad

Sonia Quiroz-Leal1 ![]() *, Rolando Eslava-Zapata2

*, Rolando Eslava-Zapata2 ![]() *, Verenice

Sánchez-Castillo3

*, Verenice

Sánchez-Castillo3 ![]() *

*

1Universidad Evangélica Nicaraguense, Martin Luther King, Facultad de Humanidades. Managua, Nicaragua.

2Universidad Libre Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Cúcuta, Colombia.

3Universidad de la Amazonia, Facultad de Ingeniería. Florencia, Colombia.

Citar como: Quiroz-Leal S, Eslava-Zapata R, Sánchez-Castillo V. Influential aspects in teacher motivation towards working with students with disabilities. Health Leadership and Quality of Life. 2022; 1:99. https://doi.org/10.56294/hl202299

Enviado: 03-08-2022 Revisado: 21-10-2022 Aceptado: 10-12-2022 Publicado: 11-12-2022

Editor: PhD.

Prof. Neela Satheesh ![]()

Autor para la correspondencia: Sonia Quiroz-Leal *

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the variables that influence the motivation of teachers who work instructing students with specific disabilities in a diverse classroom environment, where they deploy inclusive actions and practices to respond to the specific needs of these students. With this objective, information is collected from ten participating teachers through a semi-structured interview protocol to examine the patterns and tendencies that this group of teachers declares regarding the variables that affect the daily performance of their educational work. The study, of a qualitative nature, is based on Grounded Theory. The inductive process guides the procedure that answers the research question, concluding that two variables impact and reinforce teachers’ work: variables that dynamize their motivation and have a de facto impact on their motivated behavior when educating students with disabilities. It is also concluded that, despite all the challenges that inclusive education teachers face, they are facing their work with an altruistic and self-motivated spirit since they do not have sufficient support and training.

Keywords: Motivation; Teachers; Disability; Family Support; Institutional Support.

RESUMEN

El propósito del presente trabajo de investigación se centra en indagar acerca de las variables que influyen en la motivación de los docentes que trabajan instruyendo alumnos que presentan discapacidades específicas en el ambiente de un aula diversa, donde despliegan acciones y prácticas inclusivas para responder a las necesidades específicas que este alumnado presenta. Con este objetivo, se recoge la información de diez docentes participantes mediante un protocolo de entrevista semiestructurada, para así examinar los patrones y tendencias que este grupo de docentes declara en torno a las variables que inciden en la realización cotidiana de su trabajo educativo. El estudio, de carácter cualitativo, se soporta en la Teoría Fundamentada. El proceso inductivo guía el procedimiento que lleva a responder a la pregunta de investigación, concluyendo que existen dos tipos de variables que impactan y refuerzan el trabajo docente: variables dinamizadoras de su motivación y variables que inciden de facto en su conducta motivada, al educar a los alumnos que presentan discapacidades. Asimismo, se concluye que, no obstante, todos los retos de la educación inclusiva que encaran los profesores, al no contar con los apoyos y formación suficientes, están encarando su labor esgrimiendo un espíritu altruista y automotivado.

Palabras clave: Motivación; Docentes; Discapacidad; Apoyo Familiar; Apoyo Institucional.

INTRODUCCIÓN

El derecho de las personas a la educación ha recorrido un largo camino para su incorporación a nivel global en todo el planeta. Ha sido abordado desde diferentes perspectivas y marcos teóricos diferentes, asumiendo gran complejidad el tránsito hacia reformas educativas inclusivas, en el que “personas de distintos grupos, género, raza, estatus económico, culturas, necesidades especiales, sean incluidos en políticas de educación que favorezcan su desarrollo y crecimiento”.(1) Pero la educación inclusiva, en lo particular, ha encontrado puntos de acuerdo y desacuerdo y ha confrontado su construcción teórica con su práctica de facto, dado que “se identifican discrepancias entre los objetivos formulados y la realidad en los hechos”.(2)

Diversas instituciones, organismos y convenciones, gubernamentales y no gubernamentales han afirmado rotundamente que el disfrute y ejercicio de los derechos humanos implica favorecer la integración y la participación como parte esencial de la dignidad humana, proclamando que se ha de garantizar, por tanto, la educación de las personas con discapacidad, enfatizando la exigencia de que éstas se integren al sistema educativo general.(3)

En este contexto, el reconocimiento de las diferencias individuales, las actualizaciones en torno al tema de los derechos humanos y, en particular, el derecho de todas las personas a recibir educación en términos de equidad o de igualdad de oportunidades, ha dado pie a la inserción seria de la educación inclusiva, considerando el derecho de todos de recibir educación en escuela regular u ordinaria, protegiéndose los intereses particulares del alumnado que registra fracaso escolar o muestra alguna discapacidad.(4)

Y la inclusión es un proceso que entraña un enorme reto para el docente, quien encara dicho desafío desplegando estrategias pedagógicas, disponiendo recursos y estrategias personales para afrontar el aula inclusiva, y esgrimiendo como factor determinante sus actitudes, lo cual impacta decisivamente las prácticas inclusivas que desarrolla en el aula.(5)

En un estudio para revisar las actitudes de docentes chilenos hacia la inclusión, los investigadores concluyeron que los profesores muestran una actitud desfavorable y se resisten a tomar la responsabilidad de educar en sus aulas a estudiantes con discapacidad.(5)

Esto refleja la importante necesidad de examinar y determinar qué factores motivan, a los docentes a trabajar con estudiantes que presentan discapacidad, de manera que, al analizar los patrones, tendencias y factores comunes de docentes motivados ante el trabajo inclusivo, se extiendan los aportes necesarios y fundamentales para diseñar ambientes y estrategias que propicien que más docentes puedan encarar las acciones y prácticas inclusivas y se pueda así garantizar el cumplimiento de los pilares de la educación inclusiva y de la educación en general.(6)

En este contexto, como se ha señalado, la función del personal docente, quien afronta día a día el trabajo en el aula, requiere ser evaluada con miras a mejorar los planos de su formación profesional pero también personal. Por otro lado, se ha señalado que la motivación del docente se asocia directamente con su deseo de tomar parte en los procesos pedagógicos, y el interesarse en ofrecer sus conocimientos a los estudiantes, lo que determina si se involucra o no en las actividades de enseñanza.(7)

En este sentido, en este trabajo, se presenta un acercamiento al tema objeto de estudio, a partir de revisar los antecedentes que han ofrecido un marco que describe la evolución de los paradigmas educacionales, abordando, centralmente, las teorías de la motivación con miras de conceptualizar qué es aquello que motiva o mueve al ser humano a aplicar un esfuerzo consistente y diferenciado por hacer algo en beneficio de los demás, en este caso específico, indagar acerca de las razones que motivan a los docentes a trabajar con el alumnado que presenta discapacidad en el ambiente de un aula diversa.(8)

Recoger evidencia acerca de las razones que motivan a los docentes hacia el trabajo inclusivo, al instruir en el aula a estudiantes con discapacidades, resulta importante en tanto puede guiar una mejor comprensión del trabajo del personal docente, al reconocer aquello que les motiva, y que es parte importante de su perfil personal y profesional.(9)

Se trata entonces de acentuar y tornar factible el que se reconozca el enorme valor de esta variable como trascendente para trabajar en el aula y contribuirá a conducir su práctica hacia un terreno más pragmático y participativo, que repercutirá, consecuentemente, en un beneficio integral del alumnado, además de contribuir a que en el marco formativo de los docentes se integren estas consideraciones, adjudicándoles el valor que representa su reconocimiento, desarrollo y promoción.(10)

MÉTODO

En este estudio, hubo un interés por explorar y conocer las razones que motivan el desempeño docente hacia estudiantes con discapacidades identificadas. Se consideró así que la epistemología, se trata de una actividad intelectual mediante la cual se abre reflexión acerca de la naturaleza de la ciencia, y el carácter de sus supuestos, lo que permite evaluar problemas cognoscitivos de tipo científico.(11)

La investigación se enmarcó en un estudio cualitativo a través de un diseño basado en la Teoría Fundamentada mediante la cual es abordado el objeto de estudio, en la que docentes reconocidos e identificados como motivados hacia el trabajo con alumnos que presentan discapacidades se constituyeron en la fuente primaria de datos.

La recopilación de la información se realizó a través de un protocolo de entrevista semiestructurada, la cual fue aplicada a cada uno de los diez informantes clave. Los criterios utilizados incluyeron un grupo de docentes identificados como motivados, en ejercicio activo de la docencia, en niveles de educación, inicial, básica y media básica, en escuelas de carácter público y privado.

Las entrevistas fueron realizadas tanto en forma directa (siete informantes clave), como en forma escrita (dos informantes clave) y por vía electrónica (un informante clave), y una vez realizadas se procedió a realizar la transcripción fiel de cada una registrando toda la narrativa, en forma textual, incluyendo los matices, pausas y acentos. Fueron consideradas diez entrevistas de trece que se tenían aplicadas a los informantes clave, dado que hacia ese número se consideró alcanzada la saturación teórica.

Tras la transcripción de las entrevistas se procedió a realizar el proceso de análisis siguiendo los lineamientos para la codificación teórica,(12) que siguió un decurso de tres niveles: la codificación abierta, en la que se observaron y descubrieron conceptos a partir de los datos, para posteriormente realizar la codificación axial, a través de la cual se conectaron y vincularon los conceptos para identificar las categorías nucleares del estudio. Finalmente, se realizó la codificación selectiva, con lo cual se contextualizan los hallazgos en forma teórica.

El proceso analítico empleó como soporte técnico el software de análisis estadístico cualitativo Atlas Ti. La codificación y etiquetación de los datos se basó estrictamente en el análisis discursivo de los informantes clave, asegurando dar sentido a las narrativas y buscando una comprensión profunda de las mismas y de su cabal significado, fuera de los sesgos del investigador. El proceso de categorización fue minuciosamente revisado, y depurado según la pertinencia, además de supervisado por jueces expertos.

DESARROLLO

La Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11), y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019/2021, designan a la discapacidad como un término general que describe y agrupa las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación.(13) Desde el modelo médico, se considera a la discapacidad como un problema de la persona, directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual por profesionales, señalándose que su tratamiento consiste en alcanzar una cura o remediación hacia el alcance de un cambio en la conducta de la persona, y /o un mejor patrón.(13)

Por otro lado, el modelo social de la discapacidad considera a esta condición como un problema de origen social, y, fundamentalmente, como algo que requiere un enfoque centrado en la completa integración de la persona en la sociedad,(14) apunta que la escuela inclusiva se trata de que en una misma aula puedan coincidir alumnos de diferente perfil y que provienen de realidades diferentes, y que pueden aprender colaborativamente, enriqueciéndose mutuamente de sus diferencias y participando conjuntamente de todo aquello que les afecta.(14) Si bien todas las personas son únicas, tienen en común características y habilidades que les capacitan para adaptarse y formar parte de una sociedad diversa; esto es, cuentan con capacidades y habilidades comunes que se dan por hecho y permiten diseñar contextos estandarizados en base a ello, y que permitan el libre despliegue y desplazamiento con las mínimas contrariedades o inconvenientes, sobre todo de orden físico.

Sin embargo, existe un gran número de seres humanos que no desarrollan naturalmente ciertas habilidades, ni poseen las capacidades que muestra la mayoría de la población, ya por complicaciones congénitas, de nacimiento, pérdida de capacidades por accidente o enfermedad, entre otras variables. Ello conduce a que muestren dificultades en diversos aspectos, lo que dificulta su desempeño en una sociedad diseñada para gente capacitada, lo que los coloca en una situación de seres humanos con discapacidad.

De este modo, se reconocen algunos tipos de discapacidad, a saber: discapacidad física (disminución o ausencia de capacidades motoras o físicas), discapacidad sensorial (déficit o ausencia de alguno o algunos de los órganos de los sentidos, particularmente visión y audición), discapacidad intelectual (limitación del funcionamiento intelectual), discapacidad psíquica (alteraciones de tipo conductual y del comportamiento), discapacidad visceral (deficiencia en alguno de los órganos, diabetes o problemas cardiacos, por ejemplo), y discapacidad múltiple (combinación de las anteriores).

Un tipo especial de trastornos son ampliamente frecuentes en los escenarios escolares; se trata de los trastornos de neurodesarrollo, catalogados por el DSM-5 (2015) en su modificación respecto del anterior DSM-4 (1994), como: a) discapacidad intelectual (antes retraso mental); b) trastorno del espectro autista (antes trastornos generalizados del desarrollo); c) trastornos por déficit de la atención con hiperactividad (antes trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador); d) trastornos motores (antes trastornos de las habilidades motoras, trastornos de tics); e) trastorno específico del aprendizaje (antes trastornos del aprendizaje); f) trastornos de la comunicación (antes igual, trastornos de la comunicación); g) trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos (antes trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria de la infancia o de la niñez; h) trastornos de la excreción (antes trastornos de la eliminación; i) otros trastornos del desarrollo neurológico (antes otros trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia).(15)

Los trastornos mencionados son aquellos que se originan durante el periodo de desarrollo; se identifican por déficits que se evidencian en limitaciones en áreas específicas o globales y producen dificultades o limitaciones en lo personal, social, académico o en el funcionamiento ocupacional DSM-5 (2013).(15) Constituyen un grupo de trastornos que con frecuencia afectan a un porcentaje de alumnos que acuden a una escolarización regular, y que se incorporan a las aulas regulares de estudio, muchas ocasiones sin contar con un diagnóstico formal, pasando por alumnos que simplemente no avanzan, son lentos, o son no aplicados.

En este contexto, se conoce que un docente atento, logra identificar en muchas ocasiones estas condiciones presentes en algunos de sus alumnos, y, en la mayoría de los casos, emprende acciones diferenciadoras para asistir a estos alumnos, en tanto realiza la clase simultáneamente con el resto del grupo escolar. Un docente motivado, además, compromete un espíritu de servicio y encara el reto de educar a estos niños en la medida de sus posibilidades y capacidades, siendo capaz de dirigir un empeño consistente para lograr encaminar el progreso de esos niños en sus aulas, a la vez que intenta conseguir apoyos institucionales y familiares para ampliar la comprensión del perfil de cada niño y dirigir un mejor proceso de atención.(16)

Tal es el contexto en el que el docente trabaja con el alumnado que presenta discapacidades diversas, al tiempo, que trabaja instruyendo a todos los demás estudiantes incorporados a su grupo escolar. Es por ello que resulta trascendental indagar cómo perciben estos profesores la calidad y cantidad de respaldo institucional y familiar para reforzar su motivación a trabajar con los estudiantes que necesitan una educación diferenciada, además de indagar acerca de cómo los profesores perciben que la formación docente en temas de discapacidad, y su propia experiencia docente, influyen en la manera en que desempeña su trabajo motivadamente.(17)

RESULTADOS

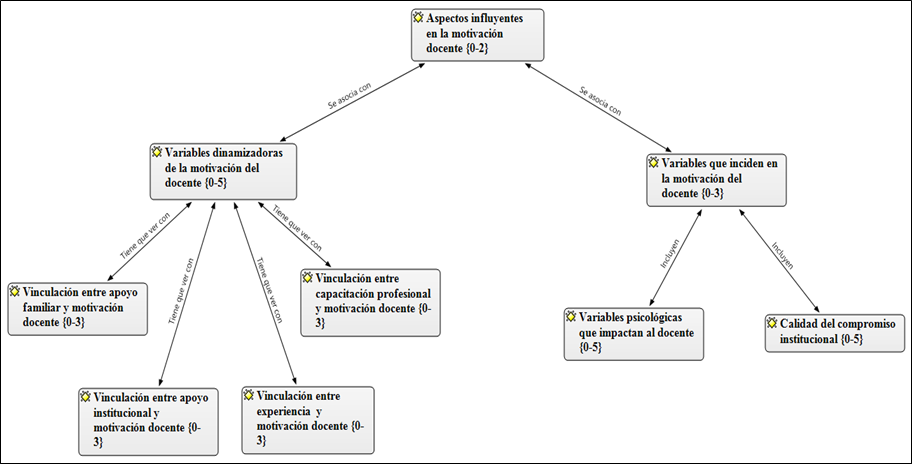

La categoría denominada “Aspectos influyentes en la motivación del docente”, es una categoría emergente, producto del proceso inductivo. Agrupa las subcategorías “Variables dinamizadoras de la motivación del docente” y “Variables que inciden en la motivación del docente” (figura 1).

Figura 1. Aspectos influyentes en la motivación del docente

Esta categoría da respuesta a otras preguntas planteadas en este trabajo de investigación a través de las que se ha cuestionado si la capacitación profesional del docente, su experiencia, y el apoyo familiar e institucional, son variables que inciden en la motivación del docente hacia su trabajo con estudiantes que presentan discapacidad.(18)

La respuesta es que sí. En la mayoría de los casos los docentes informaron que el apoyo familiar e institucional son necesarios para fortalecer su sentido de esperanza al aplicar las prácticas inclusivas, y que el recibir capacitación profesional los faculta para brindar una mejor atención educativa a esta población de alumnos. Adicionalmente, los docentes confirman que, el acumular experiencia docente en el área, ofrece mejor perspectiva para abordar el desafío de educar inclusivamente, lo que llegan a definir como un reto profesional y personal.(19)

Las variables que influyen en la motivación docente hacia el trabajo con alumnos que presentan discapacidad aún deben clarificarse y ofrecer criterios comunes que dirijan el rumbo de la educación inclusiva. El docente enfrenta, en lo general, una inconsistencia al abordar su trabajo, en el sentido de que puede tener provisión de materiales, pero no la capacitación para utilizarlos de forma correcta, o puede tener una buena capacitación y no lograr la provisión de materiales. Asimismo, puede contar con un trabajo colaborativo, pero puede ser impedido focalizarse en ciertas prácticas inclusivas. Además, el docente, por otra parte, es capaz de diseñar generar estrategias creativas y funcionales para atender al alumnado, pero puede encontrar reticencia en su demanda de colaboración por parte de la institución escolar o del grupo familiar.(20)

Además, es necesario revisar una variable que puede quedar oculta al abordar la temática inclusiva: la necesidad de asistencia psicológica al docente. Educar frente a la discapacidad es una tarea compleja. Como lo han señalado los informantes clave, la atención en el aula diversa puede ser extenuante y hasta frustrante si no se logran los resultados ante el esfuerzo.

Por otro lado, la literatura revisada da cuenta de la necesidad de examinar el estado del arte cuando se estudia cómo lograr la inclusión educativa de la mejor manera. Y una duda insistente tiene relación con lo que se considera la mejor manera; esto implica la necesidad de repensar si lo que se está buscando es examinar las prácticas inclusivas per se y la motivación docente hacia el trabajo con los alumnos que presentan discapacidad. Por otro lado, es necesario que las instituciones educativas, familia y comunidad en general examinen lo que se busca atender realmente en este alumnado, dado que aún es necesario clarificar y resignificar la pretensión de buscar una “igualdad” cuando lo que se requiere es alcanzar la equidad, al reconocer el derecho de todos los niños a sr educados, y la necesidad de los alumnos con discapacidad a ser educados e instruidos a partir de una verdadera, real, educación diferenciada.

Los resultados señalan que existen variables asociadas al trabajo docente ante la discapacidad que sin duda influyen en la motivación hacia el trabajo inclusivo tales como el apoyo institucional y el apoyo familiar, y que, si bien su carencia o ausencia no desalientan la respuesta motivada del docente, si estos apoyos se encuentran disponibles y extienden una acción colaborativa hacia el trabajo docente en el aula, pueden potenciar la motivación hacia su desempeño docente frente al trabajo inclusivo en el aula. Esto es, si los apoyos institucionales están disponibles, es posible que los docentes puedan mantener e incluso incrementar el grado de su motivación hacia el trabajo con el alumnado que presenta discapacidad. De este modo, los hallazgos sugieren que variables como el nivel de compromiso institucional (escuela y familia), son influyentes para mantener y/o incrementar la motivación docente hacia el trabajo con la discapacidad.

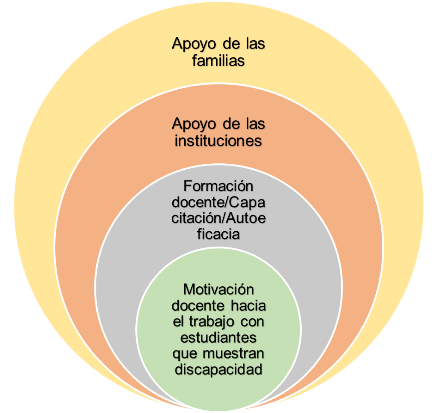

Adicionalmente, como se aprecia en la figura 2, los resultados de la investigación reflejan que variables como el recibir capacitación y contar con experiencia en el trabajo inclusivo son influyentes en la motivación docente cuando el sentido de autoeficacia percibida es mayor porque el docente ha recibido capacitación en temas relacionadas con la discapacidad o la ha gestionado por sí mismo, o si ha acumulado experiencia docente al afrontar caso tras caso a través de su proceso profesional como educador, incrementado así su sentido de competencia con ello.

Figura 2. Relación entre el apoyo familiar e institucional, la mayor experiencia docente y la capacitación, sobre la motivación del docente

Además, los hallazgos revelan también una subcategoría emergente denominada “variables psicológicas que impactan al docente”, implicando esto que los docentes afrontan algunas limitaciones relacionadas con carencias de apoyos y recursos por parte de las instituciones o del grupo familiar, y desgaste físico y psicológico al encarar el trabajo inclusivo, lo cual puede afectar su sentido de eficacia personal y profesional y, por ende, impactar el grado de su motivación, aunque no en forma definitiva.(21)

A este respecto, conviene enfatizar que se hace necesario un movimiento de transformación para refinar la manera en que es vista la inclusión, desde todos los ámbitos, y que verdaderamente se tenga en cuenta y se promueva la participación activa de todos los agentes involucrados en la tarea educativa, en beneficio de todos los alumnos y de la sociedad en general.(22)

DISCUSIÓN

La motivación docente representa un aspecto sustantivo en el ámbito de la educación. La evolución de los conceptos científicos y de las iniciativas mundiales en torno a la inclusión educativa ha generado un interés creciente tanto de la comunidad educativa, como de los grupos familiares y de la sociedad en general. Asimismo, el avance de los planteamientos de las políticas e iniciativas en torno a los derechos humanos ha dejado mayor claridad en señalar la urgencia de que esta población de alumnos sea integrada y atendida en forma cuidadosa y diferenciada, brindando oportunidad de recibir y compartir experiencias de aprendizaje dentro de un aula regular.

El alumnado que presenta discapacidad ha enfrentado frecuentemente una compleja situación a la hora de solicitar admisión en los centros escolares. En la mayoría de las ocasiones, los alumnos y sus familias peregrinan de institución en institución buscando un espacio educativo para ser educados.(23,24) En el sector público pudieran encontrar el espacio, pero enfrentarán un ambiente complejo, comenzando con que la población de alumnos por grupo pudiera alcanzar en ocasiones un número de hasta cincuenta estudiantes, por lo que recibir una atención diferenciada queda lejos de las pretensiones de cualquier docente interesado, dado el cúmulo de trabajo en el aula.

Por su parte, en el sector privado la situación no es menos compleja. Las instituciones pudieran incorporar hasta veinticinco estudiantes en cada una de las aulas, pero se reservan la posibilidad de admitir a alumnos que presentan discapacidades, debido a que, como mínimo, estos alumnos pudieran encontrar una primera barrera al toparse con el currículo que incluye instrucción en idioma extranjero (inglés), y casi un acceso imposible si el alumno presenta una discapacidad relacionada con la cognición y con el aprendizaje.(25,26)

Por otro lado, si se trata de una discapacidad relacionada con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral infantil, síndrome de Down o déficit de atención con hiperactividad, en el mejor de los casos, sólo se admitirá a un alumno por grupo, dos sería “demasiado”. Aspectos relacionados con la metodología de aprendizaje, limitación lingüística, afectación al resto del alumnado, distracción a la clase, dificultad para contener experiencias disruptivas, reclamos de otros padres de familia de la comunidad educativa, serán los argumentos más frecuentemente emitidos para bloquear el acceso a la escolarización de niños con discapacidades identificadas.(27,28)

La segunda situación que enfrenta el alumnado que presenta discapacidad y su grupo familiar, radica en que al ingresar a un aula puede no recibir la atención diferenciada que corresponde, ante todo si se ingresa a una escuela pública. En el caso del aula en una institución privada, es probable que su escolarización implique un costo adicional en su colegiatura mensual, además de cubrir honorarios por la asistencia de una maestra “monitor”, cobertura que en la mayoría de los casos corre a cargo de la familia.(29,30)

Además, en el aula diversa el docente puede estar encarando el trabajo inclusivo con carencia de herramientas para afrontar la tarea de enseñar, por lo que indaga por cuenta propia cómo abordar las situaciones que identifica con necesidad, o, en muchas ocasiones sólo se encarga de asistir en lo mínimo al alumno con discapacidad.(31,32)

Todo lo anterior constituye la realidad de las experiencias del alumnado que presenta discapacidades, de sus familias, de las instituciones educativas y, por supuesto, del docente.(33) De este modo, los hallazgos de numerosas investigaciones han enfatizado la importancia de volver la mirada hacia la formación y/o capacitación docente en temas de discapacidad, generando estrategias pedagógicas o didácticas que se correspondan con la atención inclusiva en el aula, desarrollando en el docente, en general, competencias para atender estas necesidades, de modo que aumente su sentido de autoeficacia y pueda reaccionar creativamente ante el alumnado.(34)

En el mismo sentido, resulta urgente que esta tarea formativa corresponda a las instituciones educativas, desde los organismos gubernamentales, hasta las comunidades escolares particulares.(35) La concienciación debe tener lugar en todos los niveles de la acción educativa y debería ser parte de programas de difusión en medios de comunicación masiva además de crearse instancias específicas para la certificación docente en estos temas.(36)

CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación, han indicado que los docentes entrevistados revelan que, independientemente de las condiciones que se han señalado anteriormente, estos profesores trabajan con los estudiantes que presentan discapacidad más allá de si cuentan con apoyos institucionales y/o familiares, destacando que el docente que se entrega así a este compromiso parece poseer de antemano un perfil personal de compromiso hacia el ser humano, desde el amor y la justicia, características que traslada al plano profesional donde se compromete integralmente con la educación inclusiva.

Lo anterior deja ver que los docentes así comprometidos con la inclusión trabajan por su cuenta, indagan, se profesionalizan, crecen profesionalmente, encuentran satisfacción al lograr cumplimiento de sus objetivos y exhiben características altruistas desinteresadamente, encarando un trabajo diario complejo, que llega afectar su esfera psicológica debido al desgaste físico y psicológico que la atención a algunos estudiantes implica.

Mientras variables como la formación, la experiencia docente, la capacitación docente y el apoyo familiar e institucional incrementan o pueden dinamizar la acción inclusiva docente, variables psicológicas tales como el desgaste, agotamiento, frustración e impotencia impactan la motivación del docente, el cual, aunque no reduce su acción inclusiva sí manifiesta sentir una carga difícil en ocasiones que ha determinado la necesidad de recibir una medicación, en busca de un balance para continuar encarando el trabajo inclusivo. Ello invita a considerar que las instituciones educativas deberían reconocer a estos docentes, identificarlos y ofrecerles recursos materiales, herramientas y asesoramiento, además de brindarles apoyo psicológico de necesidad.

Los hallazgos también permiten considerar, que la acción motivada es posible de desarrollar si las instancias jerárquicas superiores en la esfera educativa se muestran congruentes con el compromiso inclusivo. Se evidenció un continuo creciente de motivación, dado que, aspectos como la formación y capacitación se encuentren presentes y constantes en el docente. Además, el apoyo institucional, y el apoyo familiar suman igualmente a ese continuo, cuando extienden una colaboración hacia el docente, apoyando desde cada área la acción inclusiva que aquel desarrolla en el aula.

Las investigaciones revisadas dan cuenta de que es probable que la conducta intrínsecamente motivada pueda ser promovida si se diseñan ambientes de aprendizaje que permitan regular la experiencia docente en forma adecuada y pueda así darse “un continuo de regulación que pueda aproximar a los docentes en general hacia el trabajo con la discapacidad”.(37)

Además, los resultados permiten afirmar que los docentes pueden mantener su nivel de motivación, e incluso mejorarlo, si los apoyos institucionales y familiares están más disponibles y son adecuados y consistentes. Todo ello entraña un valor que puede agregarse a la práctica educacional si las instituciones y los grupos familiares pueden aportar este esfuerzo diferenciado y pertinente en favor de una verdadera inclusión educativa.

Los alumnos que presentan discapacidad son parte de cualquier sociedad y, aunque el concepto de la discapacidad está evolucionando, aún se entiende y se ve a las personas que la presentan con una menor valía, disfuncionales, y con pobres posibilidades de integrarse y acceder a una vida plena y efectiva en la sociedad, siendo las barreras humanas más limitantes que las contextuales al querer lograr una mejor comprensión de la educación y acción inclusivas.

Futuras investigaciones pueden aportar información pertinente acerca de las instituciones educativas, agentes gubernamentales y expertos en los temas de discapacidad, los cuales pueden dar soporte urgente para así elevar la conciencia sobre la importancia de acompañar a los docentes en la compleja tarea de atender diariamente a un alumnado diverso.

Se requiere más investigación para comprender cómo la formación docente incide en el sentido de autoeficacia en el profesor que trabaja con la discapacidad y cómo esto influye en su actitud hacia la inclusión, además de estudiar lo que debe hacerse para conformar una plantilla certificada de docentes inclusivos, calificados para atender el aula diversa y evitar situaciones en las que los propios docentes descalifiquen su actuación frente al alumnado con discapacidad, al no sentirse equipados con la formación necesaria para validar su acción docente frente al alumnado con discapacidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Parrilla-Latas A, Moriña-Díez A. Criterios para la formación permanente del profesorado en el marco de la educación inclusiva. Revista de Educación. 2006; 339: p. 517-539.

2. Escudero JM, Martínez B. Educación inclusiva y cambio escolar. Revista iberoamericana de educación. 2011; 55: p. 85-105.

3. Fernández A. Educación inclusiva: Enseñar y aprender entre la diversidad. Revista digital UMBRAL. 2003; 13(66): p. 199-244.

4. Quiroz-Leal S. Tipos de liderazgo: una perspectiva liberadora desde la consejería profesional. Revista Gestión y Desarrollo Libre. 2021; 6(12): p. 1-20.

5. González-Rojas Y, Triana-Fierro DA. Atitudes dos docentes frente à inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais. Educación y educadores. 2018; 21(2): p. 200-218.

6. Quiroz-Leal S. La función gerencial: un análisis del liderazgo desde la Consejería Profesional. Revista Gestión y Desarrollo Libre. 2019; 4(7): p. 112-134.

7. Iliya A, Ifeoma LG. Assessment of Teacher Motivation Approaches in the Less Developed Countries. Journal of Education and Practice. 2015; 6(22): p. 10-17.

8. Alcedo-Salamanca Y, Martínez-Nieto D, Weky L. Comunidades de aprendizaje, trabajo colaborativo y pensamiento complejo: retos para la transformación de la docencia universitaria en el siglo XXI. Revista Gestión y Desarrollo Libre. 2021; 6(11): p. 76-106.

9. Gesto-Rodríguez J. El proceso comunicacional entre directivos y docentes en educación primaria: una valoración dialéctica. Revista Gestión y Desarrollo Libre. 2022; 7(14): p. 1-26.

10. Medina-Altamirano N, Enriquez-Gavilan N, Tenorio-Molina G, Quispe-Solano M, Ticona-Larico W, López-Gómez C. The quality educational service and learning by competencies of the students of the Productive Technical Centers of the UGEL N. 01, district of Villa el Salvador, Lima, 2019. Salud, Ciencia Y Tecnología - Serie De Conferencias. 2022; 1: p. 13.

11. Martínez-Marín A, Ríos-Rosas F. Los conceptos de conocimiento, epistemología y paradigma, como base diferencial en la orientación metodológica del trabajo de grado. Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales. 2006; 25: p. 111-121.

12. Flick U. Introducción a la investigación cualitativa Madrid: Ediciones Morata; 2012.

13. Organization WH. Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11) Ginebra : World Health Organization; 2019.

14. Valcarce-Fernández M. De la escuela integradora a la escuela inclusiva. Innovación educativa Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela; 2011.

15. Morrison J. DSM-5 Guía para el diagnóstico clínico Ciudad de México: El Manual Moderno; 2015.

16. Rojas-Concepción AA, Herrera-Miranda GL, Arteaga-Prado Y. Pedagogical model for the methodological work of the General Integral Medicine specialization. Salud, Ciencia Y Tecnología. 2022; 2: p. 72.

17. Eslava-Zapata R, Omaña-Guerrero JA, Sierra-Narváez FJ, Mogrovejo-Andrade JM. Estilos de liderazgo: un estudio en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Salud, Ciencia y Tecnología. 2023; 3: p. 401.

18. González NG. Leadership styles and organizational climate perceived by the nursing staff of a public hospital in Bahía Blanca. Salud, Ciencia Y Tecnología. 2021; 1: p. 5.

19. Eslava-Zapata R, Montilla RE, Guerrero EC, Gómez-Cano CA, Gómez-Ortiz E. Social Responsibility: A bibliometric analysis of research state and its trend. Data and Metadata. 2023; 2: p. 117.

20. Aguirre-Gaona AI. La formación docente ante la problemática de la inclusión educativa en primaria, como principio de equidad y justicia social México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; 2018.

21. Eslava-Zapata R, Chacón-Guerrero E, Gómez-Ortiz E, Mogrovejo-Andrade J. Decision-making in organizations: process and strategies. Data and Metadata. 2022; 1: p. 19.

22. Stelmaszczuk J. Leadership style and organizational performance indicators from the nursing staff’s perspective. Salud, Ciencia Y Tecnología. 2021; 1: p. 10.

23. Lepez CO, Eiguchi K. Labor market insertion, management and training by competencies: a current view in the Argentine context. Data and Metadata. 2022; 1: p. 67.

24. Brusca MI. On the relevance of research in dentistry. Interamerican Journal of Health Sciences. 2022; 2:103.

25. Pérez-Gamboa AJ, Gómez-Cano CA, Sánchez-Castillo V. Decision making in university contexts based on knowledge management systems. Data and Metadata. 2022; 1: p. 92.

26. Miana VV. Relevance of the learning provided by the field of research for academic training in surgical instrumentation. Interamerican Journal of Health Sciences. 2022;2:111.

27. Sanabria-Martínez MJ. Construir nuevos espacios sostenibles respetando la diversidad cultural desde el nivel local. Región Científica. 2022; 1(1): p. 20222.

28. Gruz F, Halac D, Rama P. Hepatitis B reactivation after COVID-19: just a coincidence or a causal relationship?. Interamerican Journal of Health Sciences. 2022; 2:119.

29. Ramírez-Moncada JA, Rodríguez-Torres E, Zamora-Reyes JR. Estrategias recreativas para suplir las carencias de niños y jóvenes en situaciones de la Covid-19 en el municipio Morón (Cuba). Región Científica. 2023; 2(1): p. 202328.

30. Garcia J, Benchetrit A, Martin I, Masuero Y, Natiello M, Nuria Lázari NL, et al. Pneumonitis secondary to silicone lung embolism in transgender women living with HIV. Interamerican Journal of Health Sciences. 2022; 2:112.

31. Ruiz-Díaz-de-Salvioni VV. Estrategias innovadoras para un aprendizaje continuo y efectivo durante emergencias sanitarias en Ciudad del Este. Región Científica. 2023; 2(1): p. 202338.

32. Mulbany PE, Giraud-Billoud M. Allergic rhinitis and its influence on the development of mouth breathing and temporomandibular dysfunction (TMD) in children from Río Negro, Argentina. Interamerican Journal of Health Sciences. 2022; 2:124

33. Quiroz-Leal S, Eslava-Zapata R. Teacher motivation: An empirical study with teachers educating students with identified disabilities in a diverse classroom environment. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias. 2023; 2: p. 438.

34. Ramos-Prieto M. Characteristics of the educational styles of parents/guardians of maladjusted children. Salud, Ciencia Y Tecnología - Serie De Conferencias. 2022;: p. 18.

35. Santander-Rodríguez KV, Alcayhuamán-Gil S, Sánchez-Rojas B, Suárez-Obregón ES, Osorio-Meniz PD. Reading comprehension strategies in elementary education: a bibliometric review. Salud, Ciencia Y Tecnología - Serie De Conferencias. 2022; 1: p. 256.

36. Gómez-Ortiz EJ, Peñaranda-Soto E. El nuevo liderazgo y la transformación de las organizaciones del siglo XXI. Revista Gestión y Desarrollo Libre. 2020; 5(9): p. 217-235.

37. Ryan RM, Deci EL. La Teoría de la Autodeterminación y la Facilitación de la Motivación Intrínseca, el Desarrollo Social, y el Bienestar. American psychologist. 2000; 55(1): p. 68-78.

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación. Se le agradece a la Universidad Libre Colombia Seccional Cúcuta el apoyo técnico prestado.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Sonia Quiroz-Leal.

Curación de datos: Rolando Eslava-Zapata.

Análisis formal: Sonia Quiroz-Leal y Rolando Eslava-Zapata.

Investigación: Sonia Quiroz-Leal.

Metodología: Sonia Quiroz-Leal y Rolando Eslava-Zapata.

Administración del proyecto: Sonia Quiroz-Leal y Rolando Eslava-Zapata.

Recursos: Verenice Sánchez-Castillo.

Software: Sonia Quiroz-Leal.

Supervisión: Rolando Eslava-Zapata.

Validación: Verenice Sánchez-Castillo.

Visualización: Verenice Sánchez-Castillo.

Redacción – borrador original: Sonia Quiroz-Leal.

Redacción – revisión y edición: Sonia Quiroz-Leal, Rolando Eslava-Zapata y Verenice Sánchez-Castillo.