doi:

10.56294/hl202369

ORIGINAL

Dry eye symptoms and frequency of screen use reported by

students of the Medical School of the Universidad Abierta Interamericana - Sede

Rosario Argentina, during the COVID-19 pandemic period (2020-2021)

Síntomas de ojo seco y frecuencia de uso

de pantallas referidos por estudiantes de la Carrera de Medicina de la

Universidad Abierta Interamericana - Sede Rosario Argentina, durante el período

de pandemia de COVID-19 (2020-2021)

Constanza Vicentin, Alejo Vercesi, Nirley Caporaletti

1Universidad

Abierta Interamericana. Sede Rosario, Santa Fe, Argentina.

Citar

como:

Vicentin C, Vercesi A, Caporaletti N. Dry eye symptoms and frequency of screen

use reported by students of the Medical School of the Universidad Abierta

Interamericana - Sede Rosario Argentina, during the COVID-19 pandemic period

(2020-2021). Health Leadership and Quality of Life. 2023; 2:69. https://doi.org/10.56294/hl202369

Enviado:

24-03-2023

Revisado: 16-06-2023

Aceptado: 01-10-2023

Publicado: 02-10-2023

Editor:

PhD.

Prof. Neela Satheesh

ABSTRACT

Introduction: dry eye is a multifactorial disease that is related to the

use of electronic devices. During the COVID- 19 pandemic confinement, distance

learning was adopted, which may have increased the frequency of use of these

devices in college students, which could increase the risk of having dry eye

symptoms.

Objective: to describe the symptoms of dry eye and the frequency of

screen use reported by 5th year students of the Medical School of the

Universidad Abierta Interamericana (UAI)- Sede Rosario, during the COVID-19

pandemic period (2020-2021).

Method: quantitative, observational, retrospective,

cross-sectional, descriptive design. Carried out in the UAI during the months

of January to June 2023. The population consisted of all the students in the

5th year in the 1st four-month period of the Medicine Career, in the year 2023.

The sampling was non-probabilistic by convenience. A virtual survey consisting

of 9 closed and multiple-choice questions was applied. The variables were

analyzed by means of absolute and relative percentage frequencies.

Results: a total of 80 students were surveyed, of whom 72 % were

female and 28 % male, with a mean age of 26,12 ± 7,91 years (min: 20; max: 40).

Ninety-five percent were regular users of electronic devices prior to the

COVID-19 pandemic. Ninety-nine percent reported an increase in hours of

electronic device use by an average of 5,57 ± 2,03 hours per day. During the

COVID-19 pandemic, students reported symptoms such as dry eye sensation,

burning, itching, irritation, tearing, and increased blinking. Forty percent had

some impairment in reading on digital screens and 28 % had discomfort when

watching TV or using electronic devices with screens.

Conclusions: the student population surveyed reported increased use of

electronic devices with screens during the COVID-19 pandemic, reporting dry eye

sensation, burning, itching, irritation, tearing, and increased blinking. Women

under 30 years of age reported the highest frequency of dry eye symptoms.

Keywords:

Dry Eye; Pandemic COVID-19; Virtual Education; Digital

Screen.

RESUMEN

Introducción: el

ojo seco es una enfermedad multifactorial que está relacionada con el uso de

dispositivos electrónicos. Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-

19 se adoptó la modalidad de estudios a distancia, lo cual puede haber

incrementado la frecuencia del uso de estos dispositivos en los estudiantes

universitarios, lo cual podría elevar el riesgo de tener síntomas de ojo seco.

Objetivo: describir

los síntomas de ojo seco y la frecuencia de uso de pantallas referidas por los

estudiantes de 5to año de la Carrera de Medicina de la Universidad Abierta

Interamericana (UAI)- Sede Rosario, durante el período de pandemia de COVID-19

(2020-2021).

Método:

estudio de tipo cuantitativo, observacional, con un diseño descriptivo de corte

transversal y retrospectivo. Llevado a cabo en la UAI durante los meses de

Enero a Junio del año 2023. La población estuvo conformada por la totalidad de

los estudiantes que cursaban el 5to año en el 1er cuatrimestre de la Carrera de

Medicina, en el año 2023. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia.

Se aplicó una encuesta virtual constituida por 9 preguntas cerradas y de

respuesta múltiples. Las variables se analizaron a través de frecuencias

absolutas y relativas porcentuales.

Resultados:

se encuestaron un total de 80 estudiantes, de estos el 72 % eran mujeres y 28 %

hombres, con una edad media de 26,12 ± 7,91 años (min: 20; máx: 40). El 95 %

utilizaba habitualmente dispositivos electrónicos previos a la pandemia de

COVID-19. El 99 % manifestó haber tenido un incremento en las horas de uso de

dispositivos electrónicos en un promedio de 5,57 ± 2,03 horas al día. Durante

la pandemia de COVID-19, los estudiantes reportaron síntomas como sensación de

ojo seco, ardor, picazón, irritación, lagrimeo y aumento del parpadeo. El 40 %

presentó algún impedimento para leer en pantallas digitales y el 28 % tuvo

molestias al mirar la televisión o usar dispositivos electrónicos con pantalla.

Conclusiones:

la población de estudiantes encuestada refirió haber tenido un incremento del

uso de dispositivos electrónicos con pantalla durante la pandemia de COVID-19

manifestando haber sentido sensación de ojo seco, ardor, picazón, irritación,

lagrimeo y aumento del parpadeo. Las mujeres menores de 30 años fueron quienes

expresaron haber tenido mayor frecuencia de síntomas de ojo seco.

Palabras clave:

Ojo Seco; Pandemia COVID-19; Educación Virtual; Pantalla Digital.

INTRODUCCIÓN

El

20 de marzo de 2020 se decreta en la República Argentina el aislamiento social,

preventivo y obligatorio (ASPO) en toda la población como medida para minimizar

la propagación interhumano en un contexto de pandemia mundial producida por el

virus SARS-CoV-2 (COVID-19) (Gobierno Argentina, 2020). El ASPO obliga a la

población Argentina a realizar sus actividades laborales, educativas,

recreativas y sociales dentro del ámbito domiciliario. Por lo que se ve

incrementado el uso de dispositivos digitales de pantalla, tales como

televisores, computadoras, teléfonos celulares, entre otros; lo que puede

producir irritación visual, síndrome visual por computadora (SVC), fatiga

ocular digital o enfermedad de ojo seco (EOS) (Sheppard y Wolffsohn, 2018).

La

EOS es un trastorno multifactorial del líquido lagrimal y de la superficie

ocular que provoca síntomas como malestar, alteraciones visuales, inestabilidad

de la película lagrimal y posible daño de la superficie ocular. Su prevalencia

mundial oscila entre el 5 % y el 35

%, con una mayor predisposición en la población femenina (Dana et al., 2019).

Por otro lado, en Argentina hay más de 4 000 000 de personas que sufren EOS (Instituto de Microcirugía Ocular Córdoba,

2022). Esta enfermedad causa síntomas

subjetivos y, a menudo, inespecíficos, como enrojecimiento, ardor, escozor,

sensación de cuerpo extraño, picazón y fotofobia. El malestar, la intensidad y

la frecuencia de estos síntomas aumentan concomitantemente con el nivel de

gravedad. Una vez alcanzado el nivel de gravedad, aparecen síntomas visuales

constantes y posiblemente incapacitantes (Messmer, 2015).

Una

de las causas de la EOS es el uso de pantallas electrónicas, pero además se

atribuye a hábitos inadecuados que se dan cuando

un individuo está frente a ellas, como por ejemplo mantener la mirada fija, no

parpadear, aspectos neurofisiológicamente necesarios para producir el proceso

de aprendizaje que involucran la atención. La

frecuencia del parpadeo está relacionada con la extensión de la película

lagrimal sobre las estructuras del ojo, principalmente sobre su capa lipídica.

Los cambios en la frecuencia o la amplitud del parpadeo pueden alterar la tasa

de evaporación (inestabilidad) de la película lagrimal, lo que a su vez aumenta la osmolaridad lagrimal, un

evento biológico que conduce a procesos fisiopatológicos en la función ocular.

Lo anterior, explica la gran mayoría de los síntomas oculares asociados a la

pérdida de la homeostasis de la superficie ocular (Gómez et al., 2021).

Por

otro lado, el SVC es un trastorno caracterizado por síntomas visuales y

músculo-esqueléticos (dolor de cuello y hombros) causados por el uso prolongado

de una computadora o equipo digital. Quizás sería más correcto llamarlo

síndrome de fatiga visual debido al

uso no solo de computadoras, sino también de diversos dispositivos como

teléfonos, tabletas, entre otros. Las molestias oculares pueden referirse a

molestias externas como cansancio, escozor, quemazón, picor, ojos rojos e

irritación. Los relacionados con la función visual a menudo se denominan fatiga

visual, visión borrosa, problemas para enfocar o visión doble. Todos estos

pueden coexistir, excepto el dolor o molestias detrás de los ojos y dolores de

cabeza (Gowrisankaran y Sheedy, 2015).

Entre

las causas personales de cada individuo, es importante mencionar la presencia

de cambios en la visión no diagnosticados, como hipermetropía, astigmatismo, miopía y presbicia, así como

la consiguiente falta de enfoque. Otras entidades importantes son la presencia

de estrabismo latente (foria), insuficiencia de convergencia, o espasmo de

acomodación, que deben ser reconocidas y tratadas por un especialista. El uso

de lentes de contacto se asocia frecuentemente con síntomas de ojo seco en

sujetos emétropes y usuarios de gafas. En cuanto a la fisiología del ojo, los

factores de riesgo se han descrito como una velocidad de parpadeo reducida y un

parpadeo incompleto, lo que significa que el ojo no se cierra para cubrir y

humedecer completamente el globo ocular (Ayerza y Emery, 2020).

Entre

los factores que contribuyen a la aparición de este síndrome pueden estar

factores ambientales como la iluminación en el entorno de trabajo, los reflejos

en la pantalla de la computadora (de la iluminación artificial o de las

ventanas), la necesidad de usar aire acondicionado o calor para un ambiente más seco,

la distancia de trabajo, la posición ergonómica, el tamaño de la pantalla, la

calidad de la imagen, entre otros. La ocurrencia del SVC está

directamente relacionada con el tiempo de uso, y ocurre en más del

50 % de las personas que usan una computadora continuamente por más de 6 horas

(Coles-Brennan et al., 2019). Varios estudios han demostrado que hasta el 75 %

de las personas que emplean algún dispositivo electrónico durante más de 6

horas desarrollan problemas visuales (Altalhi et al., 2020; Miura et al.,

2013).

Hoy en día

la tecnología digital es una

herramienta fundamental en la vida

de los seres humanos y su uso ha aumentado drásticamente con el pasar de

los años. La utilización de dispositivos digitales se ha convertido en una necesidad,

ya que a través de ellos se puede cumplir con las

responsabilidades laborales, académicas y sociales (Nivelo-Román y

Paredes-Polanco., 2022).

Se

estima que 60 millones de personas a nivel mundial padecen SVC, con una

incidencia de 1 millón de nuevos

casos por año, lo que conduce a una

disminución en la productividad

laboral y académica (Al Tawil et al., 2020). Las actividades con mayor demanda

cognitiva exacerban los efectos de los estresores visuales. Durante el trabajo en computadoras y actividades cognitivas

como la lectura en pantallas electrónicas, se pueden presentar cambios en la

frecuencia de parpadeo, disminuyendo así la tasa de parpadeo de lo normal

(Jongkees y Colzato, 2016).

Diversos

estudios publicados sitúan la prevalencia en un 60-75 % en población general y

en un 65 % en oficinistas, especialmente con una edad media de 54 años y

predominio de mujeres (Sánchez-Brau et al.,

2020; Tauste et al., 2016).

De igual forma, el SVC se ha estudiado en

población universitaria y se ha encontrado que tiene una prevalencia del 53 % al

82 %, con predominio femenino (Al Tawil et al., 2020; Kharel y Khatri,

2018; Liviero et al., 2020; Moldovan et al., 2020; Patil et al., 2019).

Al

respecto, Liviero et al. (2020) muestran que con la pandemia de COVID-19, la

virtualidad ha incrementado y con ello el número de personas expuestas a las pantallas electrónicas, demostrando que

durante el periodo de pandemia el tiempo de exposición frente a las pantallas

se ha incrementado en un 90 % en todos los grupos etarios, principalmente en

jóvenes; de los cuales el 70 % manifiesta síntomas relacionados con alteraciones de la superficie ocular.

Demostrando que la fijación visual

sostenida en las pantallas provoca trastornos en la convergencia y alteración

de los mecanismos de acomodación. Asimismo, por la disminución de la frecuencia

de parpadeo y el aumento de la tasa de evaporación lagrimal se generan

trastornos de la superficie ocular.

En este sentido,

es posible que la educación virtual actúe como un

estresor visual adicional. Un

reciente estudio confirma un empeoramiento de los síntomas de malestar ocular

en estudiantes con un mayor uso de pantallas electrónicas debido a la

participación en cursos online (Giannaccare et al., 2020). Por otra parte,

Sheppard y Wolffsohn (2018), confirman que los estudiantes a quienes se les dan

materiales con menor exigencia cognitiva parpadean un 10 % más veces por minuto

que aquellos que reciben textos cognitivamente mucho más exigente.

Por

lo tanto, el presente estudio parte del supuesto de que la pandemia de COVID-19 incrementó la frecuencia de síntomas de ojo seco en los estudiantes de la Universidad Abierta Interamericana

(UAI), debido a que durante esta se implementó la modalidad de clases

virtuales, requiriéndose un mayor uso de pantallas digitales para el

cumplimiento de las asignaciones y actividades académicas durante la ASPO. Por

lo mencionado anteriormente, siendo los estudiantes una de

las poblaciones más afectadas, se plantea el siguiente

interrogante de investigación:

¿Refieren

los estudiantes de la Carrera de Medicina de la UAI-Sede Rosario haber

presentado síntomas de ojo seco durante el período de pandemia de COVID-19 (2020-2021)?

El

síndrome de ojo seco (SOS) se entiende como una patología de carácter

multifactorial que afecta la superficie ocular. Es una deficiencia lagrimal que

provoca molestias oculares, deterioro de la visión, inestabilidad de la

película lagrimal, inflamación de la superficie ocular y su destrucción en

casos más graves (Tang et al., 2016; You et al., 2016).

Dado

que es una enfermedad multifactorial, existen diversos factores que influyen en

ella. Las exposiciones ambientales como el clima seco o ventoso y las

partículas de aire son factores que agravan la inflamación ocular. Los cambios

hormonales también influyen

en la enfermedad, ya que alteran la calidad de la

lágrima y su producción. Se ha verificado que la disminución de andrógenos se asocia al ojo seco, siendo las mujeres bajo terapia

hormonal y las postmenopáusicas las más afectadas. Además de lo mencionado, algunos fármacos como el

ácido valproico, anticolinérgicos, furosemida, cetirizina,

amitriptilina, lorazepam, entre otros,

pueden provocarla (Ayala y

Contreras, 2022).

Otro

de los factores que contribuyen en la EOS es el uso de lentes de contacto. Esto

se debe a que las lentes absorben la película lagrimal, que luego roza la

conjuntiva y empeora la afección. Además, enfermedades sistémicas como la

diabetes, rosácea, síndrome de Sjogren y parkinson, entre otras, así como

algunos procedimientos quirúrgicos como cirugía de cataratas, queratoplastia,

blefaroplastia y cirugía de glaucoma también pueden conducir a la enfermedad.

Otra causa es la reducción del parpadeo, que puede ser causado por el uso

excesivo de dispositivos digitales como teléfonos móviles, computadoras y

televisores, lo que resulta en una menor frecuencia de parpadeo (Garg et al.,

2008).

Epidemiología

La

prevalencia del SOS se encuentra en amplios rangos entre los diferentes países,

en Estados Unidos entre el 7,8 %-14,6 %, en Europa entre el 31,0

%-57,1 %, y si lo clasificamos por

países, en Reino Unido se presenta en un 31,0 %, en España es del 11,0 %, en

Italia es del 57,1 % y en Asia entre el 27,55 %-33,7 % (Villarreal Ludueña, 2019).

Se

estima que en Estados Unidos alrededor de 3,23 millones personas que

corresponden al sexo femenino padecen de esta patología y a su vez 1,68

millones correspondientes al sexo masculino, para dar un total de 4,91 millones

de personas en edades mayores a 50 años teniendo una prevalencia entre el 5 y

30 % (Villarreal Ludueña, 2019).

En

América Latina, se estima que el 50 % de las consultas de oftalmología son por

EOS, una condición que puede ser difícil de identificar para los pacientes porque

sus síntomas de irritación ocular, picazón, ardor y visión borrosa

pueden confundirse fácilmente con otros problemas. Brasil, Chile y Argentina

han visto un aumento en los casos de ojo

seco durante la pandemia, lo que significa que millones de personas sufren de

sequedad ocular por pasar demasiado tiempo frente a las pantallas, de hecho, más del 38 % de los encuestados en una investigación de la organización

Fight for Sigh, dicen que su visión se ha deteriorado desde que comenzó la

pandemia (Santos, 2021).

Según

la gravedad de la enfermedad, las manifestaciones clínicas más comunes de la

EOS son las siguientes: irritación, sequedad ocular, comezón, visión borrosa,

sensación de cuerpo extraño, fotofobia, enrojecimiento conjuntival, hiperemia,

entre otras (Vera et al., 2020). Se

debe tener en cuenta que los

síntomas empeoran al final del día y se exacerban en ambientes secos

o ventosos, por el uso

de calefacción en interiores o aire acondicionado,

por uso de dispositivos digitales o lectura excesiva (Alomoto, 2019).

En

la etapa subclínica de la enfermedad, los pacientes pueden estar asintomáticos o los síntomas pueden no ser

evidentes. No obstante, la hiperosmolaridad lagrimal es la responsable del

malestar ocular cuando se presentan clínicamente. Lo primero que aparece es la

sensación de cuerpo extraño, seguido de fatiga visual, lagrimeo reflejo, picor,

visión borrosa y fotofobia (Ayala y Contreras, 2022).

Otros

síntomas típicos de esta patología es el enrojecimiento conjuntival y las

erosiones epiteliales puntiformes (queratitis puntiforme superficial) que

aparecen como parte del daño de la superficie ocular (Alomoto, 2019). Por otro

lado, la blefaritis o meibomitis pueden aparecer como signos de disfunción de

la glándula de Meibomio (Ayala y Contreras, 2022).

Por

último, en etapas graves o tardías, pueden

encontrarse cicatrices conjuntivales, lesiones en la córnea

como úlceras y/o perforaciones y defectos

epiteliales

persistentes. Sin embargo, las complicaciones graves son poco común y solo se

evidencian en casos de síndrome de Sjögren, síndrome de Stevens-Johnson,

xeroftalmia, enfermedad de injerto

contra huésped e ictiosis. Esto puede generar pérdida de

la visión e incluso ceguera funcional (Alomoto, 2019).

Diagnóstico

El

diagnóstico clínico se basa en los hallazgos reflejados en la anamnesis,

teniendo en cuenta todos los síntomas e interrogando al paciente en relación

con: la duración y la variación de los síntomas, uso de fármacos oculares

tópicos, en la presencia de enfermedades sistémicas, exposición a factores

ambientales (clima seco o ventoso, uso de aire acondicionado o ventilador) y en

el uso de dispositivos digitales (Ayala y Contreras, 2022).

Existen

17 cuestionarios para evaluar la enfermedad, pero solo 12 han sido validados.

Por otro lado, los test que más se realizan en la práctica médica son: DEQ-J Y OSDI (Ayala y Contreras, 2022). Más allá

de la anamnesis y de los cuestionarios, para

lograr un buen diagnóstico, hay que realizar una exploración ocular externa con una serie de pruebas diagnósticas (Ayala y

Contreras, 2022). Dichas pruebas diagnósticas son las

siguientes (Kanski y Bowling, 2012):

·

Tiempo de rotura de la película

lagrimal: se utiliza para evaluar la inestabilidad de la película lagrimal. Es

patológica en la deficiencia de lágrima acuosa y en los trastornos de las

glándulas de Meibomio. Para realizar esta prueba se utiliza fluoresceína al 2

%. Y se considera anormal cuando aparecen áreas oscuras en menos de 10

segundos.

·

Prueba de Schimmer: se mide la cantidad

de humedad en un papel de filtro especial. Se puede realizar con anestesia o

sin ella. Este test es anormal cuando obtenemos menos de 10 mm de papel

humedecido después de 5 minutos sin anestesia y menos de 6 mm con anestesia.

·

Otras pruebas: tinción de superficie

ocular, prueba de aclaramiento de fluoresceína, medición de lactoferrina,

prueba del hilo de rojo fenol, meniscometría de las lágrimas y citología de

impresión.

Tratamiento

El tratamiento del ojo seco se basa en el control de la sintomatología y la prevención de las lesiones

de la superficie ocular. Se decide qué medida se va a tomar

según

la gravedad de la enfermedad (Kanski y Bowling,

2012). Es de suma importancia saber que la detección temprana

y el tratamiento adecuado de esta patología ayuda a evitar

posibles complicaciones como úlceras corneales y cicatrización (Alomoto,

2019).

De

forma aislada o combinada, se presentan las siguientes medidas como base de tratamiento (Alomoto, 2019; Cosentino y

Rodríguez, 2019; Kanski y Bowling, 2012):

•

Educación del paciente: el paciente debe

aceptar el problema y comprender la importancia del seguimiento de la

patología. Deben evitarse los factores que provocan la enfermedad como tóxicos,

fármacos tópicos y las exposiciones ambientales. Por otro lado, se debe explicar la importancia del parpadeo durante la lectura o al estar

frente a las pantallas digitales.

•

Tratamiento farmacológico: los fármacos

utilizados son los siguientes:

ü Sustitutos de lágrimas artificiales

ü Geles, emulsiones y ungüentos

ü Ácidos

grasos omega-3 tópicos o sistémicos: por vía oral posee funciones antiinflamatorias beneficiosas que ayudan en la producción de lágrimas.

ü Secretagogos – diquafosol

ü Agentes antiinflamatorios: ciclosporina o corticoides tópicos

ü Antagonistas

del antígeno 1 asociados a la

función de los linfocitos (lfa-1)

ü Tetraciclinas tópicas

o sistémicas.

ü Inmunosupresores sistémicos.

·

Oclusión de puntos lagrimales: esto

disminuye el drenaje y, por ende, permite que las lágrimas naturales se

mantengan por más tiempo, además aumenta el efecto de la lágrima artificial. La

oclusión puede ser de tipo temporal,

reversible o permanente. La oclusión temporal se puede llevar a cabo mediante

la utilización de tapones de colágeno, los cuales son solubles o con tapones de

silicona que son permanentes. Por otro lado, la oclusión permanente se realiza

con electrocauterización. Solo debe realizarse en pacientes con ojo seco grave, en aquellos con deficiencia repetida en la

prueba de Schimmer y en los cuales hubo una respuesta positiva a tapones

temporales sin epifora.

·

Protección para los ojos: las lentes de contacto

pueden ayudar en algunos

casos de EOS. Los tipos de lentes

son los siguientes: lentes de goma de silicona, lentes de contacto,

duras esclerales permeables al gas, lentes permeables al oxígeno y además está

disponible como lente de contacto de 5 a 10 días, la membrana amniótica sin

sutura criopreservada. Agregando a lo anterior, también se puede utilizar las

gafas de cámara de humedad, las cuales se colocan alrededor de los ojos para

contener la humedad y proteger contra los irritantes.

·

Conservación de las lágrimas existentes:

para ello se pueden utilizar humidificadores ambientales o bien se trata de

reducir la temperatura ambiente para que la evaporación lagrimal se minimice.

·

Terapia con luz pulsada: es uno de los

tratamientos más recientes para el ojo seco evaporativo. A partir de un proceso de fototermólisis selectiva,

se genera la destrucción de las

telangiectasias finas del párpado y de esta manera se inhibe la entrada de mediadores inflamatorios a las glándulas

de Meibomio. Por otro lado, el

calentamiento local leve, ablanda la consistencia del Meibomio, favoreciendo su expresión y la

destrucción de gérmenes que provocan inflamación en la glándula.

·

Plasma rico en plaquetas y suero

autólogo: Los colirios de hemoderivados se basan en soluciones elaboradas a

partir de la sangre del paciente (autólogo), como el suero autólogo, plasma

rico en plaquetas, plasma rico en factores de crecimiento o lisados de

plaquetas, o de donantes (homólogo), tales como el suero alogénico o suero del

cordón umbilical. Los productos sanguíneos tienen algunas ventajas sobre otros

tratamientos oculares comunes porque no solo funcionan como un sustituto de las

lágrimas, sino que también contienen componentes biológicos que los hacen más

parecidos a las lágrimas naturales.

·

Otras

alternativas: inyección de toxina

botulínica, agonistas colinérgicos orales como la Pilocarpina, o la

tarsorrafia pueden ser otros métodos para tratar el ojo seco.

Objetivos

·

Describir los síntomas de ojo seco y la frecuencia

de uso de pantallas referidas por los estudiantes de 5to año de la Carrera de

Medicina de la UAI - Sede Rosario, durante el período de pandemia de COVID-19

(2020-2021).

·

Caracterizar los síntomas de ojo seco según edad, sexo y condición ocular previa

referidos por los estudiantes.

·

Describir la utilización de dispositivos digitales y el tiempo

de exposición visual frente a pantallas

referidas por los estudiantes durante el período de pandemia de COVID-19

(2020-2021).

·

Describir las presencia de síntomas

oculares y la dificultad para la fijación de la visión en lectura o pantallas

referidas por los estudiantes durante el período de pandemia de COVID-19

(2020-2021).

MÉTODO

Diseño

El estudio

fue de tipo cuantitativo, observacional, con un diseño descriptivo de corte transversal y retrospectivo. La investigación tuvo una duración

de seis meses comprendidos entre el 1 de enero al 30 de junio del año

2023.

Ámbito

Se

llevó a cabo en la Universidad Abierta Interamericana (UAI), específicamente en la facultad de Medicina

ubicada en Avenida Ovidio Lagos 944, Rosario, Santa Fe, Argentina. Es una

universidad privada, laica, autónoma, plural y sin fines de lucro. Integra la

red de instituciones Vanguardia Educativa "VANEDUC".

La

población estuvo conformada por la

totalidad de los estudiantes que cursaban el 5to año en el 1er

cuatrimestre de la carrera de Medicina de la UAI- sede Rosario, en el año 2023. La elección de la población

se fundamentó en la consideración de que los estudiantes de 5to año de la

carrera de Medicina, durante la pandemia de COVID-19 se vieron forzados a

cursar sus estudios a distancia, lo que fomentó el uso constante de

dispositivos digitales y pantallas de computadoras para cumplir con las exigencias de las asignaturas. Se aplicaron los

siguientes criterios de selección:

·

Alumnos de 5to año de la carrera de

Medicina de la UAI – Sede Rosario, mayores de edad, sin distinción de sexo, que

han cursado de manera virtual durante la pandemia de COVID-19 (2020-2021),

empleando dispositivos electrónicos con pantallas: computadoras, celulares,

tabletas, portátiles, entre otros.

Criterios de exclusión

·

Estudiantes de 5to año diagnosticados de

enfermedad de ojo seco no asociado a uso de pantallas digitales, previo a la

pandemia por COVID-19.

·

Alumnos

que rechacen participar en el estudio.

·

Alumnos

que no firmen/entreguen el consentimiento informado.

Criterios de eliminación

·

Estudiantes que no completen

la encuesta en su totalidad.

La

muestra fue de tipo no probabilística, por conveniencia; con incorporación

consecutiva de los sujetos. La muestra se tomó los días miércoles y jueves del

mes de Mayo durante las 10:00 am y las 12:00 pm.

El

instrumento de recolección de datos estuvo comprendido por una encuesta virtual,

anónima, voluntaria y autoadministrada constituida por 9 preguntas cerradas y de respuesta múltiples (anexo 1). Dicho instrumento fue una adecuación de la encuesta realizada por la Sociedad de Oftalmología de

Córdoba, Argentina, empleada en el estudio de Liviero et al (2020), la cual fue sometida a la validación

de expertos según el formato

anexo (anexo. 3).

La

distribución del instrumento se realizó por vía electrónica a través de la

aplicación de mensajería Whatsapp,

donde se les proporcionó a los estudiantes el link de redirección a la encuesta online

disponible en google forms.

Definiciones

·

Condición ocular: presencia de

patologías oculares previas a la pandemia de COVID-19. Se tomó como referencia

el uso de lentes de contacto o correctivos, así como también el diagnóstico de

SOS previo a la pandemia.

·

Dispositivo digital: dispositivos

electrónicos que se utilizan para procesar, almacenar, enviar y recibir

información digital. Para los fines del presente estudio se tomó en

consideración el uso de computadoras, laptops, teléfonos inteligentes,

tabletas, televisores, entre otros.

·

Tiempo de exposición: intervalo de

tiempo que el estudiante dedica al uso de dispositivos digitales (2 horas, 4

horas, 6 horas u 8 horas) durante el día.

·

Síntomas de ojo seco: presencia de

cambios repentinos en la vista tales como: sequedad ocular, ardor, picazón, ojo

rojo- irritación, lagrimeo o aumento de parpadeo.

Variables

Edad: variable cuantitativa discreta.

Operacionalización: edad de los alumnos agrupadas

en grupos etarios.

·

De 18 a 22 años

·

De 23 a 27 años

·

De 28 a 32 años

·

De 33 a 37 años

·

De

38 a

42 años

·

Mayor de 43 años

Sexo: variable

cualitativa nominal politómica Operacionalización: según

indique el alumno.

·

Femenino

·

Masculino

·

Prefiere no decirlo

Condición ocular previa: variable

cualitativa nominal politómica Operacionalización: según

indique el alumno.

·

Diagnóstico de ojo seco

·

Usuario de lentes de contacto

·

Usa habitualmente gotas oculares

·

No presenta ninguna

de estas condiciones

Uso de pantallas: variable

cualitativa nominal dicotómica Operacionalización: según

indique el alumno.

·

Si

·

No

Incremento del uso de pantalla durante

la pandemia: variable

cualitativa nominal dicotómica.

Operacionalización: según indique el alumno.

·

Si

·

No

Tiempo de exposición visual

a pantallas: variable cuantitativa discreta Operacionalización: según indique el alumno

·

2

horas

·

4

horas

·

6

horas

·

8

horas

Síntomas de ojo seco: variable cualitativa nominal politómica Operacionalización:

según indique el alumno

·

Sensación de ojo seco

·

Ardor

·

Picazón

·

Ojo

rojo- irritación

·

Lagrimeo

·

Aumento de parpadeo

·

Ninguna de las anteriores

Impedimento para leer: variable

cualitativa nominal dicotómica Operacionalización: según

indique el alumno

·

Si

·

No

Problemas para fijar la mirada: variable

cualitativa nominal dicotómica Operacionalización: según

indique el alumno

·

Si

·

No

La

información obtenida de las encuestas se volcó en una base de datos de

Microsoft Excel y para su análisis se confeccionaron tablas y/o gráficos

correspondientes. Se utilizó

estadística descriptiva y medidas de tendencia central para analizar los datos. Las variables

cuantitativas se analizaron a través de frecuencias absolutas y relativas

porcentuales y se resumieron a través de medidas de posición centrales (media)

y medidas de dispersión (desvío estándar). Mientras que las variables

cualitativas se analizaron a través de frecuencias absolutas y relativas

porcentuales.

El estudio se realizó en base a la

Declaración de Helsinki y la Ley de Protección de Datos Personales n° 25.326

vigente en Argentina, asegurando el anonimato y la confidencialidad de los

datos obtenidos. Se solicitó a los participantes firmar el consentimiento

informado (anexo. 2).

RESULTADOS

Se

encuestaron un total de 80 estudiantes de 5to año de Medicina, de estos el 72 %

eran mujeres y 28 % hombres con una edad media de 26,12 ± 7,91 años (min: 20;

máx: 40). El grupo etario con mayor frecuencia fue el de edades entre 23 y 27

años (tabla 1).

|

Tabla 1. Distribución poblacional según

edad y sexo

|

|

Grupos etarios / Sexo etarios

|

Femenino

|

Masculino

|

Total x grupos

|

|

n

|

%

|

N

|

%

|

n

|

%

|

|

18 a 22 años

|

14

|

18

|

2

|

3

|

16

|

20

|

|

23 a 27 años

|

31

|

39

|

11

|

13

|

42

|

52

|

|

28 a 32 años

|

7

|

9

|

5

|

6

|

12

|

15

|

|

33 a 37 años

|

6

|

7

|

2

|

3

|

8

|

10

|

|

38 a 42 años

|

0

|

0

|

2

|

3

|

2

|

3

|

|

Total x sexo

|

58

|

72

|

22

|

28

|

|

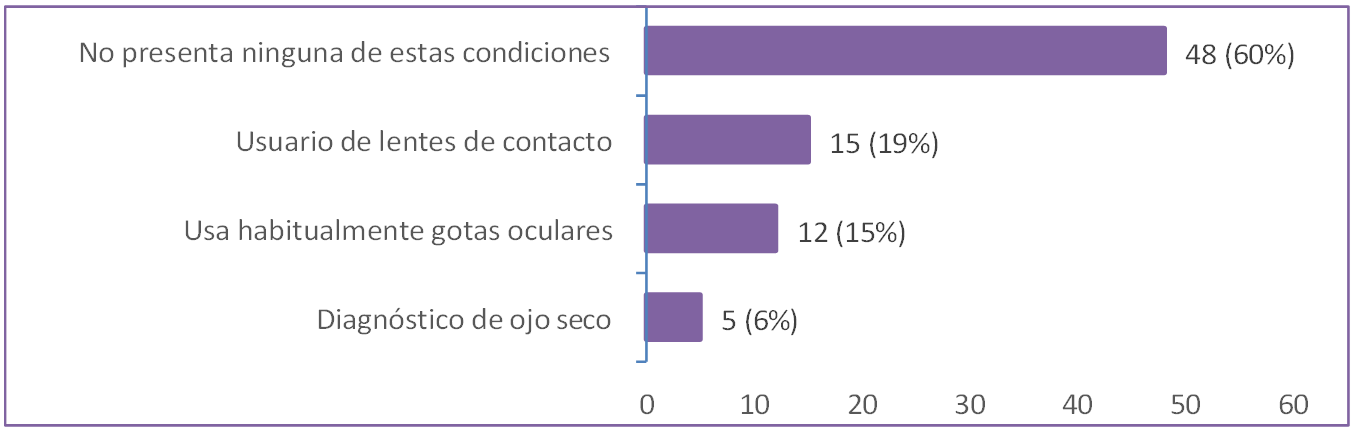

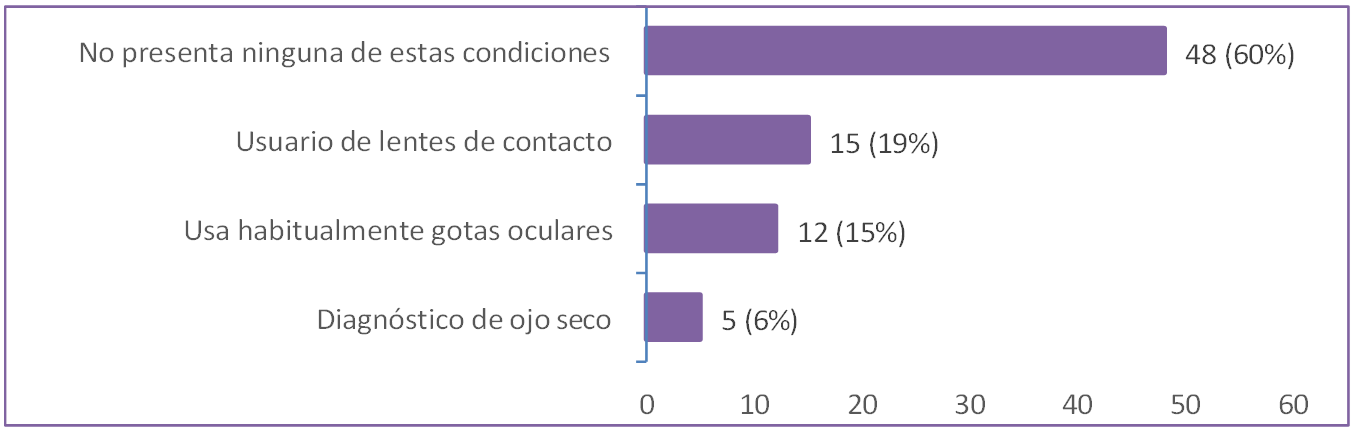

Previo

a la pandemia, el 6 % de los estudiantes encuestados refirió haber sido

diagnosticados de ojo seco, por lo que este porcentaje de alumnos no fue

considerado para el estudio, quedando la población constituida por 75

estudiantes (figura 1).

Figura 1. Diagnóstico de condiciones visuales

previo a la pandemia

de Covid-19

El

95 % de los participantes refirió hacer uso habitual de dispositivos electrónicos con pantallas como

televisores, computadoras, tabletas, celulares, portátiles, entre otros previo a la pandemia de COVID-19, y el 5

% no los usaba de forma habitual.

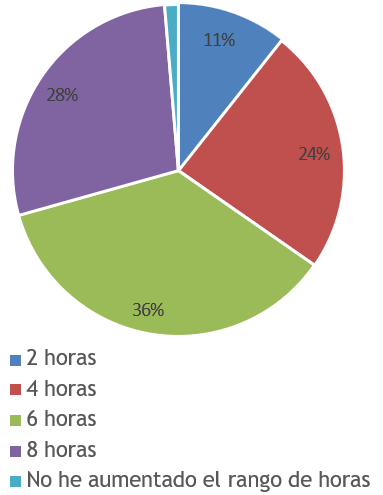

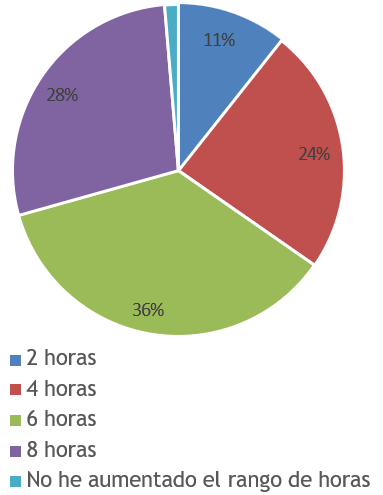

Por

su parte, el 99 % de los estudiantes expresó haber tenido un incremento en las horas de uso diario de dispositivos electrónicos con pantalla

durante la pandemia

de COVID-19 en un promedio de

5,57 ± 2,03 horas al día. El rango horario incrementado se presenta en la

figura 2.

Figura

2. Incremento en horas del uso de pantallas de dispositivos electrónicos

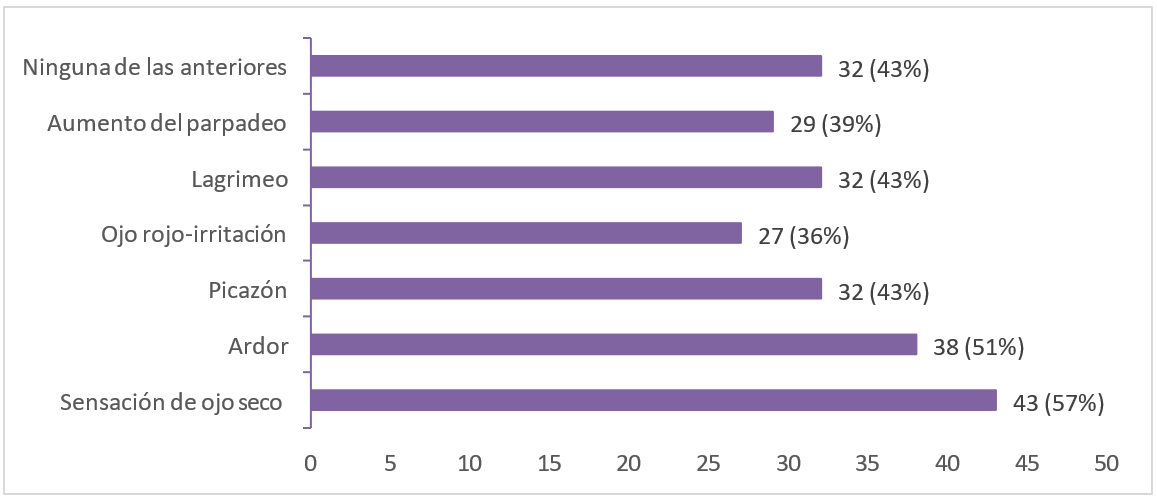

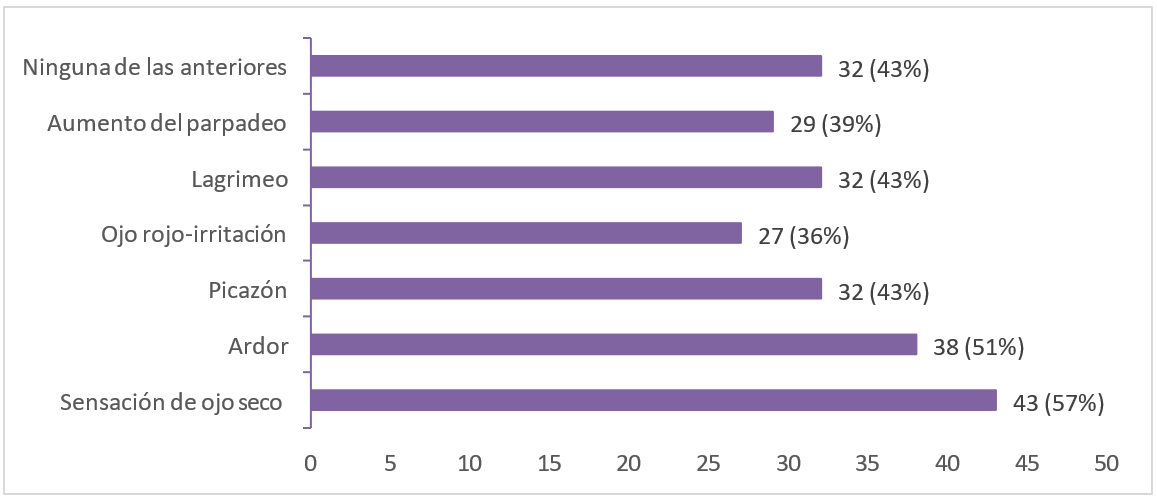

Por

otra parte, los estudiantes de Medicina refirieron síntomas tales como

sensación de ojo seco, ardor, picazón, irritación, lagrimeo y aumento del

parpadeo (figura 3).

Figura 3. Síntomas de ojo seco referidos por los

estudiantes de medicina

durante la pandemia de

COVID-19

De

igual manera, durante la pandemia de COVID-19, el 60 % de los estudiantes

expresaron no haber presentado ningún impedimento para leer en pantallas digitales y el 40 % restante sí refirió algún impedimento.

Finalmente,

el 72 % de los encuestados refirió no tener ningún problema ocular que le haya

impedido mirar la televisión o usar dispositivos electrónicos con pantalla

durante la pandemia de COVID-19 y el 28 % sí expresó tener molestias al

realizar estas acciones.

DISCUSIÓN

El

uso constante de dispositivos electrónicos con pantalla conduce a múltiples

patologías visuales como alteraciones vergenciales y acomodativas, defectos de

refracción, y/o enfermedad de ojo seco, siendo esto último el objeto de interés

para el presente estudio. La pandemia de COVID-19 generó un cambio drástico en

la vida de las personas en torno a

sus actividades diarias (trabajo, estudio, recreación, entre otros). Esto fue

principalmente debido al confinamiento al cual el mundo fue sometido como

estrategia de control y prevención

de su propagación, ya que la población en general no podía salir de sus hogares para estudiar o trabajar de

manera presencial, sino que se adoptó la educación y trabajo virtual (López et

al., 2021).

Por

tanto, el presente estudio describe los síntomas de ojo seco que refirieron

haber presentado los estudiantes de quinto año de la carrera de Medicina de la

UAI, durante la pandemia de COVID-19 durante su cursado virtual. En este grupo

poblacional, según lo referido por los encuestados, se observó una mayor

frecuencia de sintomatología de ojo seco en la población adulta joven menor de

30 años, en comparación con aquellos que tienen edades superiores a 30; con

mayor incidencia en las mujeres. Estos resultados tienen similitud con los de

un estudio en que se evaluó la presencia de síntomas de ojo seco en estudiantes

de medicina donde participaron 178 estudiantes, de los cuales el 62 % eran

mujeres y 38 % hombres. En lo que respecta a la edad, tuvieron un rango

de 18 a 28 años (Fernández y Yee,

2021). Asimismo, Liviero et al. (2020), en su estudio sobre pantallas y síntomas

de la superficie ocular en cuarentena

por COVID-19, encuestaron un total de 1 525 personas de las cuales el 74 % eran

mujeres y 26 % hombres, sin embargo este estudio encontró una

mayor frecuencia en los grupos etarios de 36 a 45 años (25 %) y

de 46 a 55 años (22 %).

Si

bien las literaturas consultadas plantean que los síntomas de ojo seco se

asocian a edades avanzadas, los resultados del

presente estudio demuestran que durante la pandemia de COVID-19 y debido

al uso frecuente de dispositivos electrónicos con pantalla, bien sea para uso

laboral, académico o recreacional, es una condición visual que se ha visto

incrementada por la población adulta joven. Este estudio está limitado a

estudiantes de medicina. Sin embargo, se puede tomar este resultado como una

alerta sobre la prevalencia de ojo seco en personas jóvenes de todas las

edades. Aunque la prevalencia de ojo seco aumenta con la edad, podemos observar

que, las personas comienzan a presentar

el riesgo de padecer dicha patología desde edades menores a las representadas

por estudios de prevalencia a nivel mundial (Inomata et al.,2019; Sánchez, 2021).

Los

estudiantes encuestados en su mayoría refirieron haber hecho uso frecuente de

dispositivos electrónicos con pantalla previo a la pandemia de COVID-19. Sin

embargo, también manifestaron que este uso se vio incrementado durante el periodo de confinamiento debido a la

adopción de las clases virtuales y del teletrabajo como herramienta de

prevención contra el contagio de esta enfermedad. Al respecto,

Valladares-Garrido et al. (2023), encontró

que por cada hora extra en el uso de

pantallas electrónicas, la frecuencia de síntomas de ojo seco se

incrementa en un 4 %. De igual manera, diversos estudios plantean el uso

frecuente de dispositivos electrónicos como un

factor de riesgo para presentar síntomas de ojo seco, siendo más frecuente entre los jóvenes, especialmente los

adolescentes (Chu et al., 2023; Do et al., 2020; Wang et al., 2023). Del mismo

modo, se hace énfasis en que la intensidad con las que se presentan los

síntomas está directamente relacionada con el

tiempo y el tipo de pantalla empleada (Jaiswal et

al., 2019).

El

aumento del uso de los dispositivos electrónicos es consistente con otros

estudios que examinan el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud ocular

(Cartes et al., 2022). Al respecto, Bahkir y Grandee (2020), realizaron un

estudio de población general en India y encontraron un aumento drástico en el

uso de dispositivos electrónicos desde el comienzo de la pandemia y el

correspondiente deterioro de la salud

ocular. A su vez, García-Ayuso et al. (2022), encontraron que los estudiantes

universitarios en España informaron una mayor prevalencia de síntomas de ojo

seco después de la transición a un entorno de aprendizaje híbrido.

Al

consultar los síntomas de alteración de la superficie ocular, los estudiantes

encuestados refirieron haber padecido sensación de ojo seco, ardor ocular,

lagrimeo, picazón, aumento del parpadeo e irritación. Estos resultados muestra

similitud con el estudio de Liviero et al. (2020), en el cual de las 1 087

personas encuestadas el 72 % manifestó tener síntomas de ojo seco siendo los más frecuentes la sensación de ojo seco y la presencia de picazón.

Esto

se puede asociar a la utilización constante de dispositivos electrónicos,

debido a que los mismos emiten luz azul que puede ocasionar sensibilidad en los

ojos tras la exposición prolongada. Saldanha et al. (2021) encontraron que

durante la pandemia de COVID-19, el tiempo de exposición a pantallas se

incrementó considerablemente causando una deficiencia laboral

debido al cansancio

visual y los

síntomas de ojo seco. Frente a ello, Barabino (2021) señala la importancia del control y prevención de los síntomas de

ojo seco a través de medidas prácticas para reducir la exposición a los

desencadenantes, tomando en consideración que dicha patología es una afección que no solo afecta a la

salud física, sino que también puede reducir la calidad de vida de las personas

y conducir a una reducción notable de la eficiencia laboral y escolar (Napoli

et al., 2021).

Debido

a este aumento, las patologías oculares derivadas del uso de dispositivos electrónicos, también acrecentaron su

afección en la población. Muchos estudios recientes demuestran que gran parte

de la población padece alguno de estos malestares, ya sea de manera moderada o

más grave. Refriéndose como síntomas comunes la sensibilidad a la luz, dolor de

cabeza, deslumbramiento, visión borrosa, síndrome del ojo digital, lagrimeo, resequedad y dificultad para enfocar.

Además, se reconoce que muchas de estas patologías afectan en mayor medida a

mujeres y niños; sin embargo, realizar un control ocular es importante en

cualquier edad para prevenir o mitigar los efectos de algunas de estas

afecciones.

En

este sentido, es importante que todas las personas tengan en cuenta que las

patologías oculares representan un problema de salud pública que se ha visto

agravado por el confinamiento y la virtualidad, ocasionados por la

pandemia del COVID-19. Así, resulta

trascendental, que se implementen estrategias específicas para evitar en la

medida de lo posible las repercusiones negativas del uso de pantallas en la

población, sobre todo en la más joven.

Limitaciones

Al

tratarse de un estudio unicéntrico, es importante destacar que los resultados

obtenidos pueden no ser directamente aplicables a la totalidad de estudiantes

de medicina que utilizaron dispositivos electrónicos durante el periodo ASPO de

la pandemia y que pudieron haber presentado síntomas de ojo seco en la ciudad

de Rosario, Argentina.

De

igual manera, es necesario señalar que la recopilación retrospectiva de datos en un intervalo de tiempo distante a la

aparición de estos síntomas podría introducir ciertos sesgos en la información

analizada.

CONCLUSIONES

La población de estudiantes

encuestada refirió haber tenido un incremento

del uso de dispositivos electrónicos con pantalla durante la pandemia de

COVID-19 manifestando haber padecido sensación

de ojo seco, ardor, picazón, irritación, lagrimeo y aumento del

parpadeo. Las mujeres menores de 30 años fueron quienes expresaron haber tenido

mayor frecuencia de síntomas de ojo seco, sin embargo, no se reportaron

impedimentos o problemas para leer o visualizar los dispositivos con pantallas

durante la pandemia de COVID-19.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Al Tawil, L., Aldokhayel, S., Zeitouni, L., Qadoumi, T.,

Hussein, S., & Ahamed, S. S. (2020). Prevalence

of self-reported computer vision syndrome symptoms and its associated factors

among university students. European Journal of Ophthalmology, 30(1), 189–195. https://doi.org/10.1177/112067211881511

2. Alomoto Antón, J. E. (2019). Síndrome de ojo seco temprano por uso de TICs

características epidemiológicas y factores de riesgo. (Doctoral dissertation,

Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados).

3. Altalhi, A., Khayyat, W., Khojah, O., Alsalmi, M., &

Almarzouki, H. (2020). Computer Vision

Syndrome Among Health Sciences Students in Saudi Arabia: Prevalence and Risk

Factors. Cureus, 12(2), e7060.

https://doi.org/10.7759/cureus.7060

4. Ayala Sipiran, R. R., & Contreras Villegas, R. I.

(2022). Asociación entre el uso de dispositivos digitales y sintomatología de

ojo seco en estudiantes de 18 a 24 años. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

2021. https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.

500.12893/10218

5. Ayerza, D., & Emery, N. (2020). Síndrome de fatiga

visual o síndrome visual por computadora. Fronteras en Medicina.,

15(2), 140- 141. https://doi.org/10.31954/rfem/202002/0140-0141

6. Bahkir, F. A., & Grandee, S. S. (2020). Impact of the COVID-19 lockdown on digital device-related

ocular health. Indian journal

of ophthalmology, 68(11), 2378– 2383. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_2306_20

7. Cartes, C., Segovia, C., Salinas-Toro, D., Goya, C.,

Alonso, M. J., Lopez-Solis, R., Zapata, C., Cabezas, M., Yañez, P.,

Flores-Rodriguez, P., Lopez, D., Matus, G. & Traipe, L. (2022). Dry Eye and Visual Display Terminal-Related Symptoms among

University Students during the Coronavirus Disease Pandemic. Ophthalmic

epidemiology, 29(3), 245–251. https://doi.org/10.1080/09286586.2021.1943457

8. Chu, Geoffrey CH, et al. (2023) Asociación entre el tiempo dedicado a los teléfonos

inteligentes y la fatiga visual digital: un estudio observacional prospectivo

de 1 año entre niños y adolescentes de Hong Kong. Investigación de ciencia

ambiental y contaminación. https://doi.org/10.1007/s11356-023-26258-0.

9. Coles-Brennan, C., Sulley, A., & Young, G. (2019).

Management of digital eye strain. Clinical

& Experimental Optometry, 102(1), 18–29. https://doi.org/10.1111/cxo.12798

10. Cosentino, M.J., & Rodríguez, C. (2019). Aplicación

de luz pulsada intensa en el tratamiento del síndrome de ojo seco refractario

al tratamiento clínico. Oftalmología Clínica y Experimental, 12(2):48-54. https://oftalmologos.org.ar/oce_anteriores/files/original/a14f0ed92b248b55032bd33ab55c52c6.pdf

11. Dana, R., Bradley, J. L., Guerin, A., Pivneva, I.,

Stillman, I. Ö., Evans, A. M., & Schaumberg, D. A. (2019). Estimated

Prevalence and Incidence of Dry Eye Disease Based on Coding Analysis of a

Large, All-age United States Health Care System. American Journal of

Ophthalmology, 202, 47–54. https://doi.org/10.1016/j.ajo.2019.01.026

12. Do, C. W., Chan, L. Y. L., Tse, A. C. Y., Cheung, T.,

So, B. C. L., Tang, W. C., Yu, W. Y., Chu, G. C. H., Szeto, G. P. Y., Lee, R.

L. T., & Lee, P. H. (2020). Association between Time Spent on Smart Devices

and Change in Refractive Error: A 1-Year Prospective Observational Study among

Hong Kong Childrenand Adolescents. International journal of environmental

research and public health, 17(23), 8923. https://doi.org/10.3390/ijerph17238923

13. Fernández, C. A. M., & Yee, N. (2021). Presencia de

síntomas de ojo seco en estudiantes de medicina. Revista de la Facultad de

Medicina, 1(30), 35-48.

14. García-Ayuso, D., Di Pierdomenico, J., Moya-Rodríguez,

E., Valiente-Soriano, F. J., Galindo-Romero, C., & Sobrado-Calvo, P.

(2022). Assessment of dry eye symptoms among university students

during the COVID-19 pandemic. Clinical

& experimental optometry, 105(5), 507–513. https://doi.org/10.1080/08164622.2021.1945411

15. Garg, A., Sheppard, J.D., Donnenfeld, E.D., Meyer, D.,

& Mehta, C.K. (2008). Ojo seco y trastornos de la superficie ocular:

diagnóstico y tratamiento en xerodacnologia. Editorial médica Panamericana S.A.

16. Giannaccare, G., Vaccaro, S., Mancini, A., &

Scorcia, V. (2020). Dry eye in the

COVID-19 era: how the measures for controlling pandemic might harm ocular

surface. Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 258(11),

2567–2568. https://doi.org/10.1007/s00417-020-04808-3

18. Gómez, M. P., Bonilla, C., Castaño, N., & Durán, S.

(2021). Cambios de la superficie ocular en usuarios de pantallas electrónicas.

ACONTACS, 2. https://wwwoptica.inaoep.mx/~tecnologia_salud/acontacs/articulos/revista/Vol-3-2021.pdf#page=76

19. Gowrisankaran, S., & Sheedy, J. E. (2015). Computer

vision syndrome: A review. Work (Reading, Mass.), 52(2), 303–314. https://doi.org/10.3233/WOR-152162

20. Inomata, T., Iwagami, M., Nakamura, M., Shiang, T.,

Yoshimura, Y., Fujimoto, K., ... & Murakami, A. (2020). Characteristics and

risk factors associated with diagnosed and undiagnosed symptomatic dry eye

using a smartphone application. JAMA

ophthalmology, 138(1), 58-68.

21. Instituto de Microcirugia Ocular Cordoba. (2022).

Escasez de la cantidad de lágrima - Ojo Seco - IMOC. IMOC. https://n9.cl/fszav

22. Jaiswal, S., Asper, L., Long, J., Lee, A., Harrison,

K., & Golebiowski, B. (2019). Ocular and visual discomfort associated with

smartphones, tablets and computers: what we do and do not know. Clinical &

experimental optometry, 102(5), 463–477. https://doi.org/10.1111/cxo.12851

23. Jongkees, B. J., & Colzato, L. S. (2016).

Spontaneous eye blink rate as predictor of dopamine-related cognitive

function-A review. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 71, 58–82. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.08.020

24. Kanski, J., & Bowling, B. (2012). Oftalmología clínica. Elsevier España, SL.

25. Kharel Sitaula, R., & Khatri, A. (2018). Knowledge,

Attitude and practice of Computer Vision Syndrome among medical students and

its impact on ocular morbidity. Journal of Nepal Health Research Council,

16(3), 291–296.

26. Liviero, B., Favalli, M., Macció, J.P., Aguirre, T.,

Verzini, J.R., & Endrek, M.S. (2020). Pantallas y síntomas de la superficie ocular en cuarentena

por COVID-19. Oftalmología Clínica y Experimental, 13(4):195-206. https://revistaoce.com/index.php/revista/article/view/34

27. López, S. A., Cedeño, M. A., Toasa, Y. H., Santana, B.

R. M., Chávez, J. P., & Roldán, M. Z. (2021). Detección de problemas

visuales que pueden influir en la nueva modalidad de clases y trabajo

virtuales. QhaliKay. Revista de Ciencias de la Salud, 5(2), 42–49. https://doi.org/10.33936/qkrcs.v5i2.2810

28. Messmer E. M. (2015). The pathophysiology, diagnosis,

and treatment of dry eye disease. Deutsches Arzteblatt International, 112(5),

71–82. https://doi.org/10.3238/arztebl.2015.0071

29. Miura, D., Hazarbassanov, R. M., Yamasato, C. K. N.,

Silva, F. B. E., Godinho, C. J., & Gomes, J. R. B. (2013). Effect of a

light-emitting timer device on the blink rate of non-dry eye individuals and

dry eye patients. British Journal of Ophthalmology, 97(8), 965-967. https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2012-302695

30. Moldovan, H. R., Voidazan, S. T., Moldovan, G., Vlasiu,

M. A., Moldovan, G., & Panaitescu, R. (2020). Accommodative asthenopia

among Romanian computer- using medical students-A neglected occupational

disease. Archives of Environmental & Occupational Health, 75(4), 235–241. https://doi.org/10.1080/19338244.2019.1616666

31. Nivelo-Román, F.A., & Paredes-Polanco, J.P. (2022).

Patologías oculares a causa del

uso de TICs durante la Pandemia por COVID-19. Polo de Conocimiento, 7(4). http://dx.doi.org/10.23857/pc.v7i4.3929

32. Patil, A., Bhavya, Chaudhury, S., & Srivastava, S.

(2019). Eyeing computer vision syndrome: Awareness, knowledge, and

its impact on sleep quality among medical students. Industrial Psychiatry

Journal, 28(1), 68–74. https://doi.org/10.4103/ipj.ipj_93_18

33. Sánchez Correa, P. V. (2021). Síndrome de Ojo Seco en usuarios que utilizan pantallas

electrónicas, atendidos en el centro oftalmológico “Vision Care” [Tesis previa

a la obtención del título de Médico General]. Universidad Nacional de Loja. https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/24183/1/PaolaViviana_S%C3%A1nchezCorrea%282%29.pdf

34. Sánchez-Brau, M., Domenech-Amigot, B.,

Brocal-Fernández, F., Quesada-Rico, J. A., & Seguí-Crespo, M. (2020). Prevalence of Computer Vision Syndrome and Its Relationship

with Ergonomic and Individual Factors in Presbyopic VDT Workers Using

Progressive Addition Lenses. International Journal of Environmental Research

and Public Health, 17(3), 1003. https://doi.org/10.3390/ijerph17031003

36. Sheppard, A. L., & Wolffsohn, J. S. (2018). Digital

eye strain: prevalence, measurement and amelioration. BMJ Open Ophthalmology,

3(1), e000146. https://doi.org/10.1136/bmjophth-2018-000146

37. Tang, Y. L., Cheng, Y. L., Ren, Y. P., Yu, X. N., &

Shentu, X. C. (2016). Metabolic syndrome risk factors and dry eye syndrome: a

Meta-analysis. International Journal of Ophthalmology, 9(7), 1038–1045. https://doi.org/10.18240/ijo.2016.07.17

38. Tauste, A., Ronda, E., Molina, M. J., & Seguí, M.

(2016). Effect of contact lens use on Computer Vision Syndrome. Ophthalmic

& Physiological Optics: The Journal of the British College of Ophthalmic

Opticians (Optometrists), 36(2), 112–119. https://doi.org/10.1111/opo.12275

39. Valladares-Garrido, M., Munayco-Guillén, F.,

Verástegui-Diaz, A., Cámara-Reyes, R., Hernández-Yépez, P., Huamán García, M.,

Failoc-Rojas, V., & Mejia, C.(2023). Asociación entre percepción de ojo

seco y uso de dispositivos electrónicos en estudiantes de medicina. Revista

Cubana de Medicina Militar, 52(2), e02302480. https://revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/2480

40. Vera Andrade, F.N., Muñoz Flores, T.E., Rodríguez

Barzola, C.V., & Gaibor Mestanza, P.M. (2020). Síndrome de ojo seco

asociado al computador, manifestaciones clínicas y factores de riesgo.

Sinergias Educativas, E. https://sinergiaseducativas.mx/index.php/revista/article/view/98

41. Villarreal Ludeña, W. S. (2019). Características

clínico-epidemiológicas del síndrome de ojo seco en adultos de consulta

oftalmológica. Hospital del día “Fundación DONUM”. Cuenca, 2018. Universidad

Católica de Cuenca. https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10881

42. Wang, C., Joltikov, K. A., Kravets, S., & Edward,

D. P. (2023). Computer Vision Syndrome in Undergraduate and Medical Students

During the COVID-19 Pandemic. Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.), 17,

1087–1096. https://doi.org/10.2147/OPTH.S405249

43. You, Y. S., Qu, N. B., & Yu, X. N. (2016). Alcohol

consumption and dry eye syndrome: a Meta-analysis. International Journal of

Ophthalmology, 9(10), 1487–1492. https://doi.org/10.18240/ijo.2016.10.20

44. Yu, D., Deng, Q., Wang, J., Chang, X., Wang, S., Yang,

R., Yu, J., & Yu, J. (2019). Air Pollutants are associated with Dry Eye

Disease in Urban Ophthalmic Outpatients: a Prevalence Study in China. Journal of Translational Medicine, 17(1), 46. https://doi.org/10.1186/s12967-019-1794-6

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron

financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe

conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización:

Constanza Vicentin, Alejo Vercesi,

Nirley Caporaletti.

Curación de datos:

Constanza Vicentin, Alejo Vercesi,

Nirley Caporaletti.

Análisis formal:

Constanza Vicentin, Alejo Vercesi,

Nirley Caporaletti.

Redacción – borrador

original: Constanza Vicentin, Alejo Vercesi, Nirley Caporaletti.

Redacción – revisión y

edición: Constanza Vicentin, Alejo Vercesi, Nirley Caporaletti.

ANEXOS

Material

Suplementario 1: ENCUESTA

La siguiente encuesta forma parte

de un trabajo final de grado, de la carrera de Medicina, y tiene como objetivo:

“Identificar los síntomas de ojo seco asociados al uso de pantallas durante el

período de pandemia de COVID-19 (2020-2021) en los estudiantes de la Carrera de

Medicina de la UAI -Sede Rosario.”

Se llevará a cabo por la alumna de

medicina Constanza Vicentin, en compañía de su respectivo tutor Alejo Vercesi y

Co-tutora Nirley Caporaletti.

Las respuestas serán anónimas y la

confidencialidad de los datos de identificación es conforme a la Ley de

protección de los datos personales nº25326.

Indique el rango etario al que pertenece:

De 18 a 22 años

De 23 a 27 años

De 28 a 32 años

De 33 a 37 años

De 38 a 42 años

Mayor de 43 años

Indique su sexo:

Femenino

Masculino

Prefiere no decirlo

¿Usted presentó alguna de las

siguientes condiciones previo a la pandemia de Covid-19?

Diagnóstico de ojo seco

Usuario de lentes de contacto

Usa habitualmente gotas oculares

No presenta ninguna de estas

condiciones

¿Usted utilizaba

habitualmente dispositivos electrónicos con pantallas (TV, computadoras,

tabletas, celulares, portátiles, etc.) previo a la pandemia de Covid-19?

Si

No

Indique si durante la pandemia de Covid-19

incrementó las horas de uso de dichos dispositivos electrónicos con pantalla:

Si

No

Indique en cuál rango considera que incrementó el

uso de pantallas de dispositivos electrónicos:

2 horas

4 horas

6 horas

8 horas

No he aumentado el rango de horas

Durante la pandemia de Covid-19, ¿ha presentado

alguna de las siguientes condiciones? Marque todas las que considere:

Sensación de ojo seco

Ardor

Picazón

Ojo rojo-irritación

Lagrimeo

Aumento del parpadeo

Ninguna de las anteriores

Durante la pandemia de Covid-19, ¿ha

tenido algún impedimento para leer?

Si

No

Durante la pandemia de Covid-19, ¿ha

tenido algún problema ocular que le haya impedido mirar la TV o usar

dispositivos electrónicos con pantalla?

Si

No

![]()