doi: 10.56294/hl2024.671

ORIGINAL

Clinical-epidemiological behavior of suicide attempts in adolescents from the municipality of San Juan y Martínez 2021-2022

Caracterización clínico-epidemiológico del intento suicida en adolescentes, San Juan y Martínez 2021-2022

Yusmary Estévez Mitjans1 ![]() *, Lina Belkis Gómez Santana2

*, Lina Belkis Gómez Santana2 ![]() *, Keilan Duarte Hernandez1

*, Keilan Duarte Hernandez1 ![]() *, Hedmar Armindo Magalhaes Puente3

*, Hedmar Armindo Magalhaes Puente3 ![]() *

*

1Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología. Pinar del Río, Cuba.

2Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Policlínico Modesto Gómez Rubio. Pinar del Río, Cuba.

3Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Hospital Abel Santamaria. Pinar del Río, Cuba.

Citar como: Estévez Mitjans Y, Gómez Santana LB, Duarte Hernandez K, Magalhaes Puente HA. Clinical-epidemiological behavior of suicide attempts in adolescents from the municipality of San Juan y Martínez 2021-2022. Health Leadership and Quality of Life. 2024; 3:.671. https://doi.org/10.56294/hl2024.671

Enviado: 16-06-2024 Revisado: 03-09-2024 Aceptado: 09-12-2024 Publicado: 10-12-2024

Editor: PhD.

Prof. Neela Satheesh ![]()

Autor para la correspondencia: Yusmary Estévez Mitjans *

ABSTRACT

Introduction: suicide in adolescents is a health problem that has been gaining momentum, requiring adequate management.

Objective: to characterize the clinical-epidemiological characterization of suicide attempts in adolescents in the municipality of San Juan y Martínez.

Method: an observational, descriptive, cross-sectional study was conducted in San Juan and Martinez among adolescents with a history of suicide attempts between 2021 and 2022, the universe consisted of 67 adolescents who met the selection criteria. Documentary review and application of instruments allowed obtaining information that gave an output to the variables analyzed, using descriptive and inferential statistical methods.

Results: females predominated (56,7 %), with 15-17 years of age (40,3 %), secondary schooling (50,7 %) and school attachment, living in moderately functional families. The ingestion of drugs (61,2 %) was the main suicidal method used, with 64,2 % showing a low risk of suicide. Anxiety (28,4 %) and drug use (58,2 %) were the main individual and family risk factors present in the sample, respectively.

Conclusions: the clinical-epidemiological characteristics of suicide attempts in adolescents were characterized, identifying the suicide methods used, the existing risk factors and the risk of suicide was evaluated.

Keywords: Adolescents; Suicide Attempt; Prevention and Control.

RESUMEN

Introducción: el suicidio en adolescentes se erige como una problemática sanitaria que viene cobrando auge, precisándose un adecuado manejo del mismo.

Objetivo: caracterizar clínica-epidemiológica del intento suicida en adolescentes del municipio San Juan y Martínez.

Método: se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal en San Juan y Martinez en adolescentes con antecedentes de intentos suicidas entre 2021 y 2022, el universo quedo constituido por 67 adolescentes quienes cumplieron los criterios de selección. La revisión documental y aplicación de instrumentos permitieron la obtención de información que dio salida a las variables analizadas, empleándose métodos de estadística descriptiva e inferencial.

Resultados: predominaron las féminas (56,7 %), con 15-17 años (40,3 %), escolaridad secundaria (50,7 %) y vínculo escolar, viviendo en familias moderadamente funcionales. La ingestión de fármacos (61,2 %) fue el principal método suicida empleado, mostrando el 64,2 % un riesgo bajo de suicidio. Siendo la ansiedad (28,4 %) y el consumo de drogas (58,2 %), los principales factores de riesgo individual y familiar presentes en la muestra, respectivamente.

Conclusiones: fueron caracterizadas las características clínica-epidemiológica del intento suicida en adolescentes, identificándose los métodos suicidas empleado, los factores de riesgo existentes y se evaluó el riesgo de suicidio.

Palabras clave: Adolescentes; Intento de Suicidio; Prevención y Control.

INTRODUCCIÓN

La adolescencia, etapa de la vida que incluye edades entre los 10 años y los 19 años, es considerada una de las más sanas de la vida, en que se necesita prepararlos para que sean capaces de desarrollar sus potencialidades y aunque no deja de ser cierto, es también una de las más complejas y para muchos, problemática ya que es realmente un periodo vulnerable para la aparición de conductas de riesgo, las cuales pueden encontrarse por sí solas o concurrir y traer consecuencias para la salud. Estos criterios han generado cierto grado de abandono en la atención de los adolescentes sanos, así como a la adecuada formación y capacitación de los recursos humanos que brindan los servicios de salud. En el aspecto emocional la llegada de la adolescencia significa la eclosión de la capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones que se identifican o tiene relación con el amor. Aparece el pensamiento formal, descubre que es capaz de argumentar, de analizar y comienza a hacerlo, en ocasiones caen en contradicciones cuando hablan con un adulto, las cuales son normales ya que están ejercitando su capacidad de razonar; además comienzan a generar sus propias teorías.(1)

El suicidio es considerado un problema de salud pública que ha sido ampliamente estudiado en los últimos años, que afecta a todo tipo de población y en el que, además, intervienen diversos factores. Los adolescentes están más expuestos a esta conducta de riesgo, por ser una etapa de la vida donde las personas se enfrentan a diversos cambios físicos, emocionales y sociales. Estos cambios representan para el individuo un período de muchas oportunidades y, a la vez, de conflictos y riesgos para la salud mental, donde la conducta suicida es uno de los principales. Lo cierto es que esta conducta incluye la ideación suicida que son los deseos, pensamientos y planes para cometer un acto suicida; el suicidio consumado (acto de matarse de un modo consciente, considerando a la muerte como un fin), el intento suicida (acto voluntario realizado por la persona con la intención de producirse la muerte, pero sin llegar a conseguirlo), y el parasuicidio (conducta autolesiva no mortal realizada por el individuo y en la que no es esencial su intencionalidad u orientación hacia la muerte).(2,3)

El suicidio en los adolescentes, constituye un problema de salud a nivel mundial ocupando la tercera causa en ocurrencia entre las edades de 15 a 19 años y Cuba no está exenta de esta problemática ocupando en la actualidad la cuarta causa de muerte precedida por las muertes por agresiones.(4)

El intento suicida, registra cada vez cifras más altas de manera especial en la etapa de la adolescencia, lo cual es una preocupación para médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, maestros y sociólogos, lo cual aparece reflejado en el anuario estadístico del país, mostrando la provincia de Pinar del Río en 2020 una tasa de 13,2 por 100 000 habitantes, identificándose la región como una de mediano riesgo.(5)

A pesar de los esfuerzos que se realizan en las actividades de educación para la salud y el trabajo con los adolescentes, en función de mejorar su calidad de vida, no se obtienen resultados de impacto en el orden práctico con respecto a esta situación de salud, por lo que son insuficientes las investigaciones previas sobre esta temática. En este sentido surge la interrogante: ¿cuáles son las características clínico- epidemiológicas del intento suicida en los adolescentes y cómo contribuir desde la prevención a disminuir su incidencia?

MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, en adolescentes con antecedentes de intentos suicidas del municipio de San Juan y Martínez, entre enero de 2021 y diciembre de 2022.

El universo estuvo constituido por los 67 adolescentes registrados, trabajándose directamente con los que cumplieran los criterios de inclusión, (paciente entre 12 y 19 años, interesados en participar en el estudio, y que haya recibido la aprobación por parte de sus padres o tutores legales, expresándolo mediante la firma del consentimiento informado, y aquellos aptos psíquicamente) y exclusión (paciente al cual no se le haya podido realizar una completa recolección de la información).

Para la realización de la investigación se obtuvo la información registrada de las historias clínicas individuales. Además, se aplicaron instrumentos que complementaron los datos obtenidos. Estos datos darían a su vez, salida a las variables estudiadas: edad, sexo; escolaridad, estado civil, vínculo social, color de piel, religión, funcionamiento familiar, método suicida empleado, riesgo suicida, presencia de factores de riesgo.

Para evaluar el riesgo de suicidio se recurrió al cuestionario de González Sábado et al.(7) el mismo consta de 25 preguntas semi-abiertas relacionadas con los diferentes grupos de riesgo, distribuidas numéricamente para evaluar los tres componentes de la actitud (afectivo, cognoscitivo y conductual). Las alternativas de respuestas son:

a) Nunca (0 puntos).

b) Algunas veces (1 punto).

c) Frecuentemente (2 puntos).

d) Siempre (3 puntos).

La calificación integral de la misma fue apoyada en las medidas de posición los cuartiles y para determinar los límites superiores e inferiores de cada clase se conformaron las siguientes categorías cualitativas y cuantitativas:

· Riesgo bajo: (1-25 puntos).

· Riesgo medio (26-50 puntos).

· Riesgo alto: (51-75puntos).

Para la recogida de los factores de riesgos individuales y colectivos, se aplicó un cuestionario donde aparecían cada uno de los factores en cuestión para su identificación por parte del encargado de la entrevista.

Procesamiento estadístico

El tratamiento de los datos fue realizado mediante la utilización del paquete estadístico SPSS en su versión 26 para Windows, empleándose métodos de estadística descriptiva e inferencial para el procesamiento de la información. Como métodos de estadística descriptiva, fueron analizados las frecuencias absolutas y porcentajes, para representar el comportamiento univariado de las variables categóricas. Para el análisis inferencial se usó la prueba X2 de Pearson, considerándose valores de p < 0,05 como indicativo de significancia estadística. Los resultados fueron expuestos a través de tablas y gráficos.

Aspectos Éticos

Esta investigación se ajustó a las recomendaciones hechas a médicos que realizan investigaciones biomédicas en seres humanos.

RESULTADOS

Se constata en el figura 1 un predominio de los adolescentes del sexo femenino (56,7 %), así como de los ubicados en el grupo etáreo 15-17 años (40,3 %), contándose con una edad media de 16,7±3,2 años.

Figura 1. Distribución de la muestra según edad y sexo. San Juan y Martínez 2021-2022

Al analizar el perfil demográfico de la muestra (tabla 1), se precisa un predominio de los adolescentes con nivel de escolaridad secundario (50,7 %), solteros (73,1 %), con vínculo escolar. El 44,8 % son de color de piel mestizo, profesando el 44,8 % alguna religión.

|

Tabla 1. Perfil demográfico de la muestra |

|||

|

Variable |

No. |

% |

|

|

Escolaridad |

Primaria |

15 |

22,4 |

|

Secundaria |

34 |

50,7 |

|

|

Preuniversitario |

18 |

26,9 |

|

|

Estado civil |

Soltero |

49 |

73,1 |

|

Casado |

2 |

3,0 |

|

|

Unión consensual |

16 |

23,9 |

|

|

Vínculo social |

Escolar |

56 |

83,6 |

|

Laboral |

9 |

13,4 |

|

|

Desvinculado |

2 |

3,0 |

|

|

Color de piel |

Blanco |

21 |

31,3 |

|

Negro |

16 |

23,9 |

|

|

Mestizo |

30 |

44,8 |

|

|

Religión |

Ateo |

18 |

26,9 |

|

Profesa alguna |

30 |

44,8 |

|

|

No reporta |

19 |

28,4 |

|

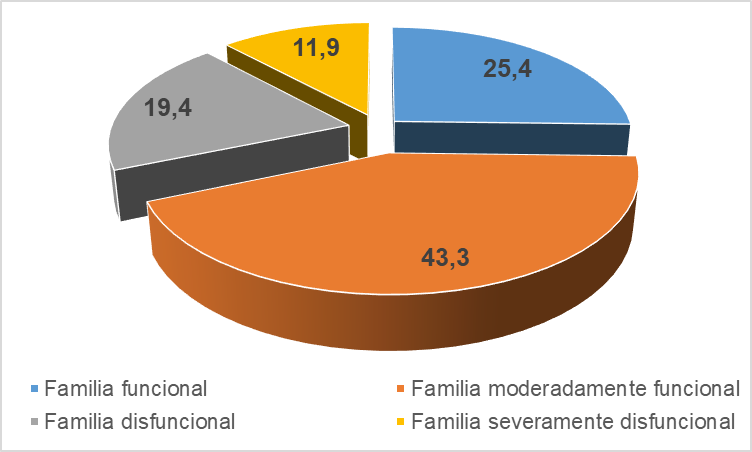

Se precisa en el figura 2 la distribución de la muestra según el nivel de funcionamiento familiar, viviendo el 43,3 % de los adolescentes en el marco de una familia moderadamente funcional.

Figura 2. Distribución de la muestra según funcionamiento familiar

Entre los principales métodos suicidas empleados por la muestra analizada (tabla 2), se tuvo predominio de la ingestión de fármacos (61,2 %), seguida de la ingestión de otras sustancias tóxicas (22,4 %).

|

Tabla 2. Distribución de la muestra según método suicida empleado |

||

|

Método suicida empleado |

No. |

% |

|

Ingestión de fármacos |

41 |

61,2 |

|

Ingestión de sustancias toxicas |

15 |

22,4 |

|

Autoagresiones físicas |

9 |

13,4 |

|

Otro |

2 |

3,0 |

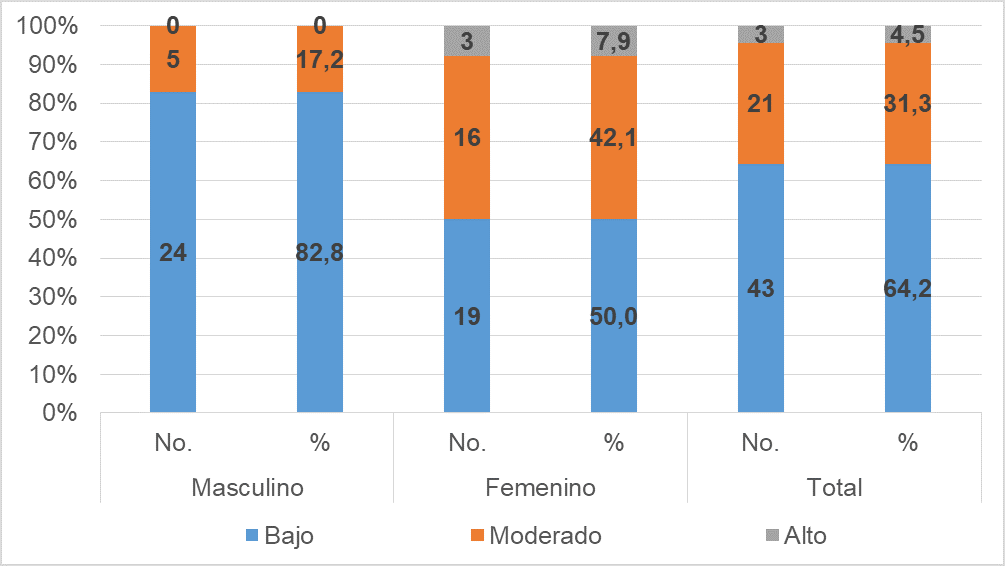

En relación al riesgo suicida mostrado por los adolescentes (figure 3), el 64,2 % mostraron un riesgo bajo. Niveles altos de riesgo suicida estuvieron presentes en el 7,9 % de las féminas, no precisándose dicho riesgo en los varones. Se estableció una asociación estadísticamente significativa entre el sexo y el riesgo suicida en los adolescentes estudiados (p=0,015).

Figure 3. Riesgo suicida de los adolescentes según sexo X2 de Pearson = 8,28 (p=0,015)

Se reportan en la tabla 3 los factores de riesgo individuales y familiares presentes en la muestra. Dentro de los individuales predominaron la ansiedad (28,4 %), el consumo de cigarros (31,3 %), y el bajo rendimiento escolar (26,9 %). Dentro de los familiares se tuvo el consumo de drogas (58,2 %), las pobres condiciones socioeconómicas (50,7 %) y las malas relaciones familiares (23,9 %). 30 % o más de los adolescentes que sufren depresión (30,0 %), que consumen sustancias psicoactivas (50,0 %), que muestran desesperanza (42,9 %), con ideaciones suicidas previas (100 %), y con antecedentes familiares de suicidio (50,0 %), presentaron un riesgo alto de suicidio. A excepción de la ansiedad (X2 de Pearson=0,04; p=0,979), los restantes factores mostraron asociación estadísticamente significativa, con el riesgo suicida (p<0,05).

|

Tabla 3. Distribución de la muestra según presencia de factores de riesgo |

|||||||||||

|

Factores de riesgo |

Riesgo suicida |

Total |

X2 de Pearson |

p Valor |

|||||||

|

Bajo |

Moderado |

Alto |

|||||||||

|

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

||||

|

Individuales |

Baja autoestima |

1 |

8,3 |

8 |

66,7 |

3 |

25,0 |

12 |

17,9 |

26,67 |

<0,001 |

|

Depresión |

2 |

20,0 |

5 |

50,0 |

3 |

30,0 |

10 |

14,9 |

21,98 |

<0,001 |

|

|

Ansiedad |

12 |

63,2 |

6 |

31,6 |

1 |

5,3 |

19 |

28,4 |

0,04 |

0,979 |

|

|

Consumo de alcohol |

3 |

30,0 |

5 |

50,0 |

2 |

20,0 |

10 |

14,9 |

9,77 |

0,007 |

|

|

Consumo de cigarros |

9 |

42,9 |

9 |

42,9 |

3 |

14,3 |

21 |

31,3 |

10,03 |

0,006 |

|

|

Consumo de sustancias psicoactivas |

0 |

0 |

1 |

50,0 |

1 |

50,0 |

2 |

3,0 |

11,09 |

0,003 |

|

|

Bajo rendimiento escolar |

8 |

44,4 |

7 |

38,9 |

3 |

16,7 |

18 |

26,9 |

10,10 |

0,006 |

|

|

Sometido a maltrato |

5 |

33,3 |

8 |

53,3 |

2 |

13,3 |

15 |

22,4 |

9,23 |

0,009 |

|

|

Desesperanza |

0 |

0 |

4 |

57,1 |

3 |

42,9 |

7 |

10,4 |

32,39 |

<0,001 |

|

|

Ideaciones suicidas previas |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

100 |

1 |

1,5 |

21,65 |

<0,001 |

|

|

Familiares |

Malas relaciones familiares |

1 |

6,3 |

12 |

75,0 |

3 |

18,8 |

16 |

23,9 |

33,33 |

<0,001 |

|

Consumo de drogas (lícitas o no) en la familia |

20 |

51,3 |

16 |

41,0 |

3 |

7,7 |

39 |

58,2 |

7,36 |

0,025 |

|

|

Antecedente familiar de suicidio |

0 |

0,0 |

1 |

50,0 |

1 |

50,0 |

2 |

3,0 |

11,09 |

0,003 |

|

|

Presencia de violencia en el hogar |

1 |

7,1 |

11 |

78,6 |

2 |

14,3 |

14 |

20,9 |

25,36 |

<0,001 |

|

|

Pobres condiciones socioeconómicas |

14 |

41,2 |

17 |

50,0 |

3 |

8,8 |

34 |

50,7 |

16,26 |

<0,001 |

|

DISCUSIÓN

En varias investigaciones se aborda el tema de la edad con diferentes resultados como la realizada por Tamayo Cordoví(6), se plantea que los mayores de 15 años tienen más posibilidades de realizar esta conducta coincidiendo la presente serie con estos autores. Pérez Arteaga et al.(7), en su investigación, observaron que el intento de suicidio aumenta con la edad y constataron un predominio de los individuos del grupo etario de 15-19 años. De igual manera, Torres Reyes(8) halló una preponderancia de ese grupo etario, con 86,6 %; sin embargo, Uddin et al.(9) encontraron una mayor prevalencia en adolescentes de 12-14 años no coincidiendo con nuestro estudio.

En estudio sobre caracterización de la conducta suicida en Cuba, se encontró un predominio de las hembras, este comportamiento puede estar condicionado por la forma de afrontar las tensiones o situaciones de estrés de las féminas; lo que coincide con lo planteado en la literatura.(10)

En relación a las características sociodemográficas, Borges et al.(11) concuerdan en cuanto al predominio de los adolescentes en secundaria básica que realizan intentos suicidas (74,5 %), siendo ateos (83,5 %), de color de piel blanca (78,5 %), no obstante, dichos autores no reportan la asociación estadística entre estas variables y la presencia de intentos suicidas.

Montenegro-Calderón et al.(12) refiere en su estudio que el color de la piel que prevaleció en su muestra es la blanca con un 68,2 % y en menor porciento la no blanca con un 31,8 %,de acuerdo a la escolaridad predominó el grupo con secundaria terminado para un 44,5 % seguido del de primaria con un 34,5 % y en menor porciento la preuniversitaria 20,9 %, el estado civil que prevaleció fue el de solteros con 74,5 %. Por su parte, Tatiana Buriticá et al.(13) detallan como durante la secundaria básica el niño choca en no pocas ocasiones con carga superiores de estrés al antes manejado, apareciendo el bullying en este contexto, el cual viene cobrando un alza en los niveles iníciales escolares, sobre todo en la secundaria.

En cuanto a la escolaridad, en investigaciones realizadas al respecto se plantea que las personas con bajo nivel de escolaridad suelen ser menos reflexivas, más impulsivas, en sus conductas predominan los factores emocionales, lo que propicia la aparición del intento suicida; mientras que las personas con un alto nivel de escolaridad tienen un mejor control de sus emociones y sus impulsos, aunque en este estudio la escolaridad estuvo influenciada por la edad.(14)

Cuando se analiza el estado civil, las personas solteras presentan tasas de suicidio más elevadas que las casadas, los solteros se muestran más vulnerables a la soledad, la depresión y a la ideación suicida, no encuentran con quién compartir sus penas, sus insatisfacciones y temores y su modo de evadir la realidad es por medio del intento suicida.(15)

Resultados similares se encontraron en el presente estudio, indicando la correlación negativa altamente significativa entre funcionamiento familiar e ideación suicida con los de Ruiz Rodríguez et al.(16) observan una alta prevalencia de los niveles de disfuncional moderada y severa en la actualidad.

Se observó en el estudio de Dávila Cervantes(17) una relación inversa entre la prevalencia de intento de suicidio y la presencia de los padres en el hogar, el funcionamiento familiar y el índice de comunicación con los padres. La mayor prevalencia de intento de suicidio se observó en aquellos estudiantes que no vivían con sus padres y se redujo casi a la mitad en aquellos que vivían con ambos padres. Ante ello, revisión sistemática desarrollada en Iraq indica como entre los métodos para cometer suicidio, predominaron los no violentos (como la ingestión de sustancias tóxicas o fármacos); quedando relegados los ahorcamientos, precipitaciones, o el uso de armas blancas.(18)

Por su parte, Cortés Alfaro et al.(19) en estudio epidemiológico efectuado en siete provincias de Cuba, detalla como los ahorcamientos (36,8 %) y la incineración (23,9 %) fueron los métodos más empleados, lo cual discrepa de los resultados detallados en la presente investigación. No obstante, dichos autores indican como uno de los métodos más empleados en la tentativa de suicidio en adolescentes durante un la última década estaba consumo de psicofármacos y de tóxicos.

Del Toro et al.(20) en el municipio Cerro-La Habana, encontraron que los métodos blandos son los más empleados por los adolescentes de su serie muestreada, en particular la ingestión de psicofármacos en el 56,75 % de los mismos.

En otro escenario, Barrientos et al.(21) evidenciaron la mayor tendencia en antecedentes familiares y antecedentes personales; reportando una estrecha relación entre el uso de métodos duros, la planificación del acto suicida y la intención de morir; así como, entre el uso de métodos blandos sin planificar la acción y la intención de llamar la atención.

Teniendo en cuenta lo reportado, González Casas et al.(22) las categorías de riesgo de conducta suicida fueron afines a las mostradas, lo que refleja que el solo hecho de existir riesgo, independientemente del sexo, de con quién convive el adolescente y el estado civil de los padres, supone el origen multifactorial de la conducta suicida y advierte una situación preocupante que demanda intervención temprana.

En Brasil, Mesquita et al.(23) observaron que los tipos de violencia psicológica (rechazo y negligencia), física y sexual fueron las categorías representativas de abuso familiar vivenciado en la niñez y/o adolescencia.

CONCLUSIONES

· De esta forma predominaron en la muestra las féminas, y los adolescentes con 15-17 años, con nivel de escolaridad secundario, solteros, con vínculo escolar, de color de piel mestizo, que vivían en el marco de una familia moderadamente funcional.

· Entre los principales métodos suicidas empleados por los adolescentes, estuvo la ingestión de fármacos y de otras sustancias tóxicas, como los predominantes. Dentro de los factores de riesgo individuales predominaron la ansiedad, el consumo de cigarros, y el bajo rendimiento escolar; mientras entre los familiares estuvieron el consumo de drogas, las pobres condiciones socioeconómicas y las malas relaciones familiares.

· Entre los adolescentes predominaron los que tuvieron un riesgo bajo, asociándose niveles altos de riesgo suicida con el sexo femenino.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hernández-Bello L, Hueso-Montoro C, Gómez-Urquiza JL, Cogollo-Milanés Z. Prevalencia y factores asociados a la ideación e intento de suicidio en adolescentes: revisión sistemática. RevEsp Salud Pública [Internet]. 2020 [citado 23 May 2023]; 94: e202009094. Disponible en: https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/63924/prevalenciadesuicidio.pdf?sequence=4&isAllowed=y

2. Breslin K, Balaban J, Shubkin CD. Adolescent suicide: what can pediatricians do?CurrOpinPediatr [Internet]. 2020 Aug [citado 23 May 2023]; 32(4):595-600. Disponible en: https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000916

3. Hernández Mondejar W, Ramos González M. Diferenciación territorial del suicidio en Cuba. Noved. poblac. [Internet]. 15 de febrero de 2023 [citado 10 de septiembre de 2023];7(14). Disponible en: https://revistas.uh.cu/novpob/article/view/1593

4. Organización Panamericana de la Salud. Un panel que permitió aproximarse al tema del suicidio en Cuba y su prevención. 14 Sep 2021. https://www.paho.org/es/noticias/14-9-2021-panel-que-permitio-aproximarse-al-tema-suicidio-cuba-su-prevencion

5. Bazán JL, Olórtegui VM, Vargas HB, Huayanay L. Prevalencia y factores asociados con la conducta suicida en adolescentes de Lima rural. RevNeuropsiquiatr [Internet]. 2016 [citado 23 May 2023]; 79(1):[aprox. 15p]. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-85972016000100002&lng=es

6. Tamayo CordovíAlitza, Elías Montes Yelenis, Coto Batista Tamara, Sánchez Pérez Yusleidy Yanet. Fatores de risco associados à tentativa de suicídio em adolescentes. Unidade de terapia intensiva pediátrica 2018-2019. Multimed[Internet]. 2021 Jun [citado 2023Sep 13] ; 25( 3 ): e1753. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-48182021000300002&lng=es

7. Pérez Arteaga AM, Carballea Barrera M, Valdés López LA, Valdés Cruz I. Intento suicida en la adolescencia: un abordaje desde la Atención Primaria de Salud. HumanidMéd [Internet]. 2020 [citado 17/05/2020];20(1). Disponible en: https://humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/1528/html_121

8. Torres Reyes A. Características del intento suicida en adolescentes del municipio Puerto Padre. Rev Electrón. “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta” [Internet]. 2019 [citado 23 May 2023]; 44(6). Disponible en: https://revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/2012/pdf_639

9. Uddin R, Burton NW, Maple M, Khan SR, Khan A. Suicidalideation, suicidalplanning, and suicide attemptsamongadolescents in 59 low-income and middle-incomecountries: a population-basedstudy. Lancet Child AdolescHealth [Internet]. 2019 [citado 23 May 2023]; 3(4):223-33. Disponible en: https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/387579/Burton211111Accepted.pdf;jsessionid=A73D061BD76A810242E

10. Cuenca ED, Roselló ML, Díaz RN, Fernjández CL, Ávila PD. Caracterización clínica epidemiológica de la conducta suicida en adolescentes de la provincia de Holguín. Correo Científico Médico [Internet]. 2016 [citado 23 May 2023]; 20 (3): 490-503. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1560-43812016000300005&script=sci_arttext

11. Borges Guilherme, Medina-Mora Maria Elena, Orozco Ricardo, OuédaChristiane, Villatoro Jorge, Fleiz Clara. Distribución y determinantes sociodemográficos de la conducta suicida en México. Salud Ment[Internet]. 2009 Oct [citado 2023 Sep 16]; 32(5): 413-425. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252009000500008&lng=es

12. Montenegro-Calderón T, Fernández-Wilcapi J, Díaz-Marrero J, Águila-Rodríguez N, Díaz-Brito A. Caracterización del intento suicida en adolescentes del municipio Cumanayagua. Finlay [Internet]. 2018 [citado 23 May 2023]; 8(4):[aprox. 6 p.]. Disponible en: http://revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/631

13. Tatiana Buriticá I, Arango MDM, Vélez I, Estrada S, Sierra-Hincapié G, Diana Restrepo. Factores asociados con el comportamiento suicida en adolescentes. Estudio poblacional. Revista Colombiana de Psiquiatría [Internet]. 2021 [citado 23 May 2023]; 23(4): e1029. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.08.005

14. Medina-Pérez Óscar Adolfo, Gaviria Ledezma Daisy Lyn, Jaramillo Jiménez Daniela. Caracterización del suicidio en adolescentes del Departamento de Cauca, Colombia, 1998-2017. Revhabanciencméd [Internet]. 2022 Oct [citado 2023 Sep 13]; 21(5): e4397. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2022000500011&lng=es

15. Rangel Villafaña JN, Jurado Cárdenas S. Definición de suicidioy de los pensamientos y conductasrelacionadas con el mismo: una revisión. Psicología y Salud [Internet]. 2022 [citado 23 May 2023]; 32(1): 39-48. Disponible en: https://doi.org/10.25009/pys.v32i1.2709

16. Ruiz Rodríguez Andrea Vanessa, Rivas Gómez Ana Marlend. Disfunción familiar en pacientes con intento de suicidio en el área de urgencias pediátricas. Salud pública Méx[Internet]. 2017 Jun [citado 2023 Sep 16]; 59(3): 209-210. Disponible en: https://doi.org/10.21149/8326

17. Dávila Cervantes CA, Luna Contreras M. Suicide attempt in teenagers: Associatedfactors. RevChilPediatr [Internet]. 2019 Dec [citado 23 May 2023]; 90(6):606-616. English, Spanish. Disponible en: https://doi.org/10.32641/rchped.v90i6.1012

18. González Sábado R, Martínez Cárdenas A. Riesgo suicida y funcionamiento familiar. Multimed [Internet]. 2011; 15(3): [aprox. 11 p.]. Disponible en: https://revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/1553

19. Cortés Alfaro Alba, Suárez Medina Ramón, Serra Larín Silvia. Métodos y sustancias empleados en la conducta suicida en adolescentes. Rev Cubana Med Gen Integr[Internet]. 2019 Dic [citado 2023 Sep 13] ; 35( 4 ): e1105. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252019000400011&lng=es

20. Del Toro KM, Hernández GY, David HB. Caracterización de la conducta suicida en adolescentes del municipio Cerro, 2009 - 2010. Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana [Internet]. 2012 [citado 23 May 2023]; 9(2): 23-35. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/revhospsihab/hph-2012/hph122c.pdf

21. Barrientos, G; Clavijo, A. Conducta suicida y su manejo en Atención primaria de salud. En: Álvarez R. Medicina General Integral. La Habana: Editorial Ciencias Médicas [Internet]. 2008. [citado 23 May 2023]; 33(1):[aprox. 12p]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002014000100008&lng=es

22. González Casas A, Leyva Castells A, Castillo Yzquierdo G, Sosa Palacios O, Pompa Rodríguez L. Riesgo suicida en adolescentes. Revista Cubana de Pediatría [Internet]. 2022 [citado 23 May 2023]; 94(4): e1846.

23. Mesquita Correia C, Pereira Gomes N, Freire Diniz NM, Sena de Andrade IC, Costa Romano CM, Santos Rodrigues GR. Violêncianainfância e adolescência: história oral de mulheres que tentaramsuicídio. RevBrasEnferm [Internet]. 2019 [citado 23 May 2023]; 72(6):1525-32. Disponible en: https://www.scielo.br/j/reben/a/jcwV7hmJjkw5JfRT69GXsFg/?format=pdf&lang=pt

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Yusmary Estévez Mitjans, Keilan Duarte Hernández, Hedmar Armindo Magalhaes Puente.

Curación de datos: Yusmary Estévez Mitjans, Lina Belkis Gómez Santana.

Análisis formal: Yusmary Estévez Mitjans, Lina Belkis Gómez Santana.

Investigación: Yusmary Estévez Mitjans, Hedmar Armindo Magalhaes Puente, Keilan Duarte Hernández.

Metodología: Yusmary Estévez Mitjans, Lina Belkis Gómez Santana, Keilan Duarte Hernández.

Administración del proyecto: Yusmary Estévez Mitjans.

Supervisión: Yusmary Estévez Mitjans.

Validación: Yusmary Estévez Mitjans, Lina Belkis Gómez Santana, Hedmar Armindo Magalhaes Puente, Keilan Duarte Hernández.

Visualización: Yusmary Estévez Mitjans, Lina Belkis Gómez Santana, Hedmar Armindo Magalhaes Puente, Keilan Duarte Hernández .

Redacción – borrador original: Yusmary Estévez Mitjans, Keilan Duarte Hernández.

Redacción – revisión y edición: Yusmary Estévez Mitjans, Keilan Duarte Hernández.