doi: 10.56294/hl2024.571

ORIGINAL

Access to higher education in latin america. Myth or reality?

Acceso a la educación superior en américa latina. ¿Mito o realidad?

Ariel José Romero Fernández1 ![]() *,

Iruma Alfonso González1

*,

Iruma Alfonso González1 ![]() *, Gustavo Adolfo

Álvarez Gómez1

*, Gustavo Adolfo

Álvarez Gómez1 ![]() *

*

1Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES). Ecuador.

Citar como: Romero Fernández AJ, Alfonso González I, Álvarez Gómez GA. Access to higher education in latin america. Myth or reality?. Health Leadership and Quality of Life. 2024; 3:.571. https://doi.org/10.56294/hl2024.571

Enviado: 27-04-2024 Revisado: 22-09-2024 Aceptado: 26-11-2024 Publicado: 27-11-2024

Editor: PhD.

Prof. Neela Satheesh ![]()

Autor para la correspondencia: Ariel José Romero Fernández *

ABSTRACT

Access to higher education is a right that all human beings have, and it is up to the rulers of each country to guarantee resources and access for young people to universities. This work is developed with the objective of characterizing the reality of access to higher education in the Latin American context to dismantle the slogan that is a myth and not a reality. The research is predominantly qualitative and descriptive and focuses on the analysis of the main UNESCO statistics related to higher education in Latin America and the world. The study showed that only 54 % of the population between 18 and 24 years old enter higher education in Latin America, which implies that almost half of young people do not access universities. In Latin America, for every 100 men who enter universities, 128 women enter, which shows that the gender approach does not influence access to universities, but less than 30 % of young people from rural areas can enter the higher education system. only 40 % of indigenous people and 45,5 % of Afro-descendants, which implies that there are large gaps related to ethnicities and place of residence for access to universities.Keywords: Access to Higher Education; Access to Universities in Latin America; Coverage of Higher Education; Enrollment in Higher Education in Latin America.

RESUMEN

El acceso a la educación superior es un derecho que tienen todos los seres humanos y corresponde a los gobernantes de cada uno de los países garantizar los recursos y el acceso de los jóvenes a las universidades. Este trabajo se desarrolla con el objetivo de caracterizar la realidad del acceso a la educación superior en el contexto latinoamericano para desmontar el slogan que es un mito y no una realidad. La investigación es predominantemente cualitativa y descriptiva y se centra en el análisis de las principales estadísticas de la UNESCO relacionadas con la educación superior en América Latina y el mundo. El estudio arrojó que solo el 54 % de la población entre 18y24 años ingresa a la educación superior en Latinoamérica lo que implica que casi la mitad de los jóvenes no acceden a las universidades. En Latinoamérica por cada 100 hombres que ingresan a las universidades ingresan 128 mujeres lo que demuestra que no influye el enfoque de género en el acceso a las universidades, pero, menos del 30 % de los jóvenes de zonas rurales pueden ingresar al sistema de educación superior, solo el 40 % de los indígenas y el 45,5 % de los afrodescendientes lo que implica que existen grandes brechas relacionadas con las etnias y el lugar de residencia para el acceso a las universidades.

Palabras clave: Acceso a la Educación Superior; Acceso a las Universidades en Latinoamérica; Cobertura de la Educación Superior; Matrícula de la Educación Superior en América Latina.

INTRODUCCIÓN

El acceso a la educación superior de los jóvenes es de gran importancia para el desarrollo personal y profesional de estos, para el desarrollo económico y social de los países, para la construcción de sociedades más justas, inclusivas, equitativas y avanzadas, además, es un derecho de todas las personas recibir educación de calidad durante toda su vida.(1)

Por medio de los estudios universitarios los jóvenes adquieren competencias en el campo del conocimiento que escogieron y les permite desempeñarse como profesionales, con un alto nivel de autoestima y confianza, desarrollarse como seres humanos y desarrollar una carrera exitosa en su vida profesional. Así mismo, la educación superior es un vehículo para la movilidad social lo que les permite a los jóvenes desplazarse y acceder a oportunidades que en otro contexto sería imposible.(2)

La educación superior no solo contribuye a la formación de competencias profesionales en los jóvenes, sino que les permite desarrollar el pensamiento crítico, habilidades para la toma de decisiones y una comunicación efectiva todas válidas para convivir en sociedad y poder competir por un empleo en el mercado laboral.(3)

Los jóvenes que acceden a las universidades se convierten en promotores del conocimiento, la innovación y el desarrollo económico en sus zonas de influencia. En las instituciones de educación superior se genera y transfiere el conocimiento necesario para satisfacer las necesidades de desarrollo de la sociedad.(4)

También las instituciones de educación superior aportan diversidad de experiencias y culturas, permiten a interacción con personas de diferentes orígenes lo que favorece la inclusión y el enfoque intercultural. Igualmente, las universidades contribuyen a la solución de problemas globales como la pobreza, el cambio climático, la inseguridad y la desigualdad.(5)

El debate en el contexto internacional sobre la masificación, calidad y equidad de la educación superior ha traspasado fronteras creando un espacio de investigación y reflexión de la comunidad académica. Esto unido a los bajos niveles de presupuesto que asignan los Estados y el creciente número de aspirantes en edad de estudios superiores genera una gran tensión para las universidades y el Estado.(6)

Uno de los principales problemas del acceso a la educación superior como comentan Herrero et al.(3) es el financiamiento, pues ante el incremento de la demanda es necesario realizar ajustes en los presupuestos de los Estados. Ellos manifiestan que en Chile para resolver esta situación creó el Crédito con Aval del Estado (CAE) para financiar el acceso a las universidades de los estudiantes que provienen de sectores sociales de bajos recursos económicos.

Otro de los temas a debatir sobre el acceso a la educación superior es el relacionado con el enfoque de género y la diferencias en cuanto al acceso de hombres y mujeres a las universidades. En esta misma línea coinciden autores como(7,8) quienes consideran que existen diferencias considerables entre las mujeres y los hombres que acceden a las instituciones de educación superior en sus países.

Evidentemente el acceso a la educación superior sigue siendo un problema para atender por parte de los gobiernos y sobre todo en el contexto latinoamericano donde más del 50 % de los jóvenes en rango de edad de 18 a 24 años no pueden acceder a las universidades. Es por ello por lo que se hace necesario caracterizar la realidad del acceso a la educación superior en el contexto latinoamericano.

MÉTODO

La investigación que se presenta se fundamenta en un paradigma predominantemente cualitativo, aunque se utilizan datos estadísticos para caracterizar el acceso a la educación superior en el contexto latinoamericano.

Según el alcance se trata de una investigación descriptiva pues su finalidad es definir la situación actual sobre el acceso a la educación superior en Latinoamérica a partir de las estadísticas oficiales de cada uno de los países y divulgadas por la UNESCO.

La investigación es longitudinal pues se valoran los datos estadísticos de la UNESCO sobre el acceso a la educación superior en los últimos diez años en diferentes países de Latinoamérica.

Para el estudio se utiliza el análisis documental como método empírico, se revisan informes de la UNESCO y el Instituto para la Educación Superior en América Latina (IESALC) donde constan estadísticas de acceso a las universidades de los jóvenes de países latinoamericanos en el período de 2017-2020.

RESULTADOS

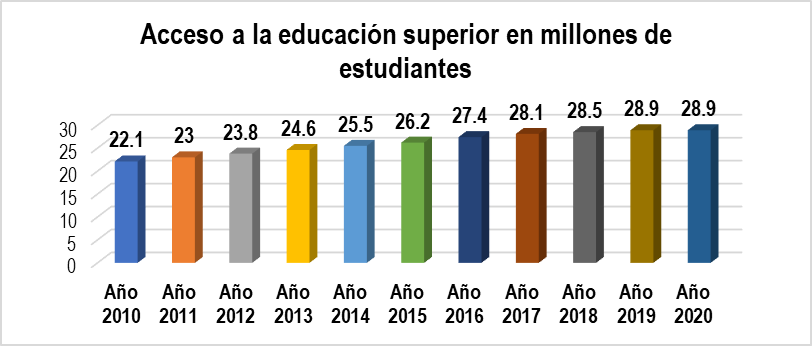

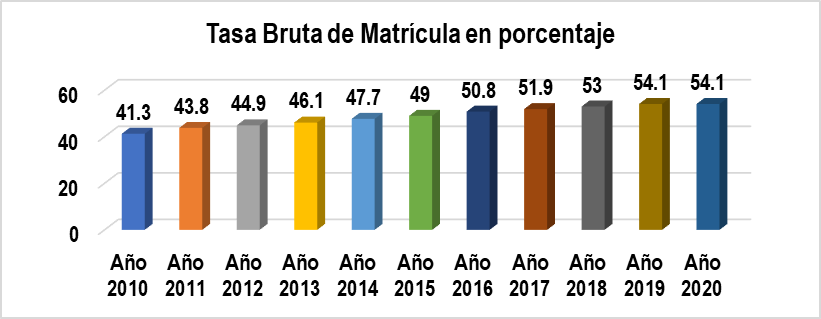

Para realizar una valoración objetiva del acceso a la educación superior en América Latina se revisarán las estadísticas de la UNESCO y otros organismos vinculados a la educación superior de los últimos años. En las figuras 1 y 2 se presentan las cifras de matrículas y su tasa bruta.

Figura 1. Millones de estudiantes que accedieron a la educación superior

La figura 1 muestra que desde el año 2010 hasta el año 2019 ingresaron a la educación superior en Latinoamérica alrededor de 17 millones de estudiantes evidenciando un crecimiento estable en los últimos 10 años, sin embargo, ese crecimiento comenzó a ser menos rápido desde el año 2015 y en el año 2020 se detuvo el crecimiento.

Figura 2. Tasa bruta de acceso a la educación superior (2010-2020)

Como se observa en la figura 2, menos del 50 % de los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior pudieron hacerlo hasta el año 2014, es precisamente a partir del año 2015 que se logra incrementar a más del 50 % este acceso, sin embargo, en los años 2019 y 2020 no hubo incremento de matrícula, más bien se contrajo ese crecimiento.

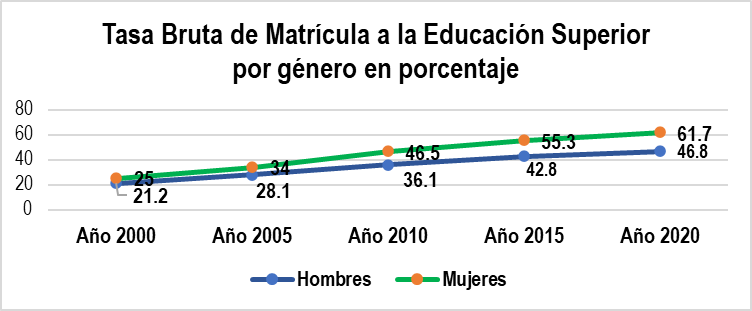

Figura 3. Tasa bruta de acceso a la educación superior por género

En la figura 3 se presenta la tasa bruta de acceso por género a la educación superior desde el año 2000 hasta el 2020 en el contexto latinoamericano. Si es cierto que en el año 2000 existía mayor paridad de género con una diferencia entre mujeres y hombres de 3,8 % a partir del año 2005 esta diferencia se amplió hasta un 14 %, lo que implica que por cada 100 hombres que ingresan a las universidades ingresan alrededor de 128 mujeres.

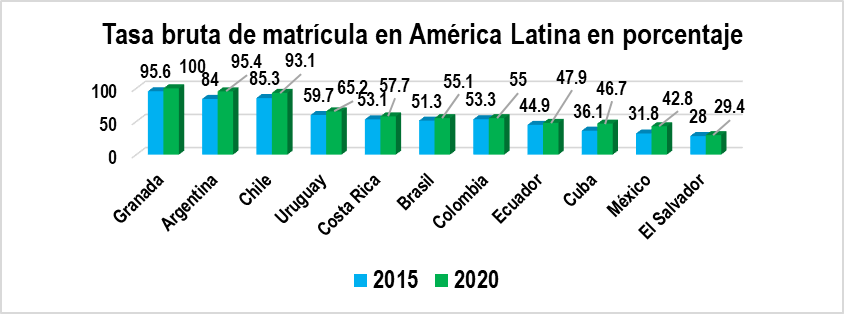

Figura 4. Comparación de la tasa bruta de matrícula en países de América Latina

En la figura 4 se presenta una comparación de las tasas brutas de matrícula en 10 países latinoamericanos entre los años 2015 y 2020, esto permite comparar el comportamiento del acceso a la educación superior en estos cinco años de los países incluidos en la comparación. El promedio de crecimiento del acceso en estos diez países es de 6,3 %, sin embargo, ese crecimiento es disparejo mientras El Salvador, Colombia y Brasil crecen en menos de un 4 %, otros países como Argentina, Cuba y México crecen en más de un 10 %.

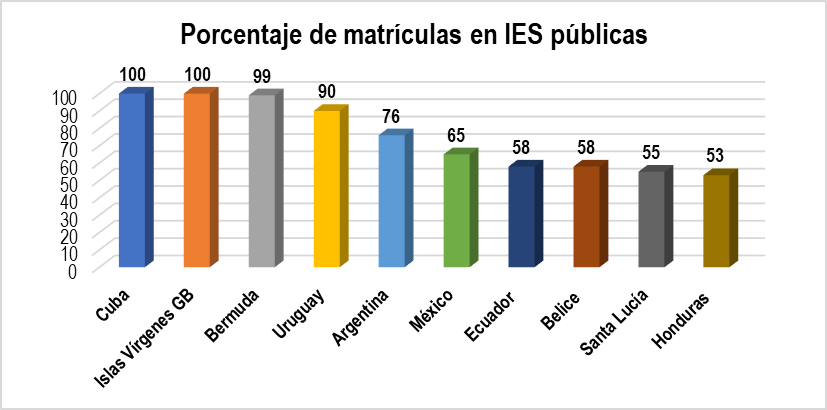

Figura 5. Porcentaje de estudiantes matriculados en IES públicas

La figura 5 presenta el porcentaje de estudiantes que ingresan a la educación superior en instituciones públicas y evidencia una gran disparidad, es decir, el peso del financiamiento estatal para garantizar la cobertura de educación superior no es igual en todos los países de la región. Gobiernos como el de Cuba, Islas Vírgenes Británicas y Bermuda garantizan el 100 % del acceso en instituciones públicas otros como Ecuador, Belice, Santa Lucía y Honduras solo cubren un poco más de la mitad del acceso total en instituciones públicas.

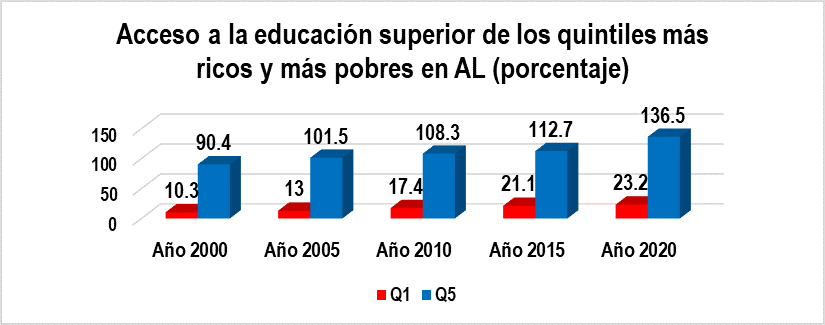

Precisamente los recursos económicos son uno de los factores más importantes para el acceso a la educación superior, en un alto porcentaje los jóvenes de familias de bajos recursos no pueden acceder a las universidades. En la figura 6 se muestra una comparación desde el año 2000 al 2019 del acceso a la educación superior de los quintiles más ricos y pobres.

Figura 6. Tasa bruta de matrícula a la educación superior por quintiles

Como se puede observar en la figura 6 existe una gran diferencia entre el acceso a la educación superior de los jóvenes de los quintiles más ricos con relación a los jóvenes de los quintiles más pobres. Mientras todos los jóvenes que terminan la educación media del quintil más rico ingresan a las universidades solo un 20 % de los jóvenes del quintil más pobre pueden acceder a la educación superior.

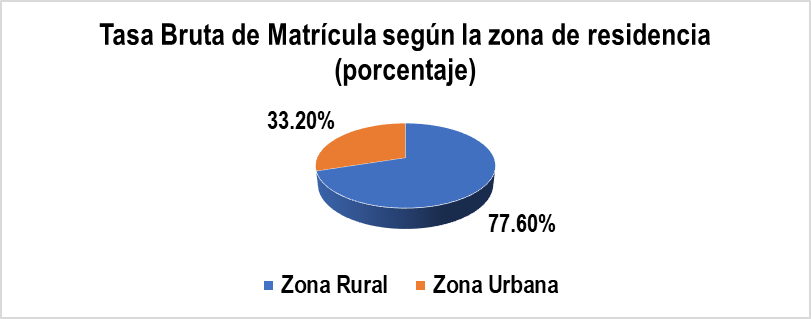

Figura 7. Tasa bruta de matrícula a la educación superior por zonas de residencia

Otro aspecto importante para tener en cuenta en el acceso a la educación superior está relacionado con la procedencia según zona de residencia, es decir, la relación de estudiantes que acceden a las universidades de zonas urbanas y zonas rurales, en la figura 7 se puede observar que más del 75 % de los jóvenes que accedieron a la educación superior viven en zonas urbanas.

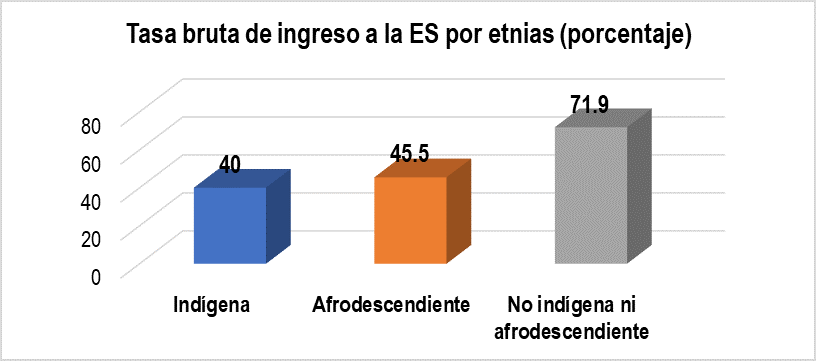

Figura 8. Tasa bruta de matrícula a la educación superior por etnias

Un aspecto preocupante en el acceso a la educación superior es la brecha cada vez mayor entre las etnias de los jóvenes que ingresan a las universidades, como se puede ver en la figura 8 los indígenas son los más afectados pues solo el 40 % acceden a estudios superiores, seguido de los afrodescendientes con 45,5 % y los que no pertenecen a estas dos etnias prácticamente duplican el acceso con un 72 %.

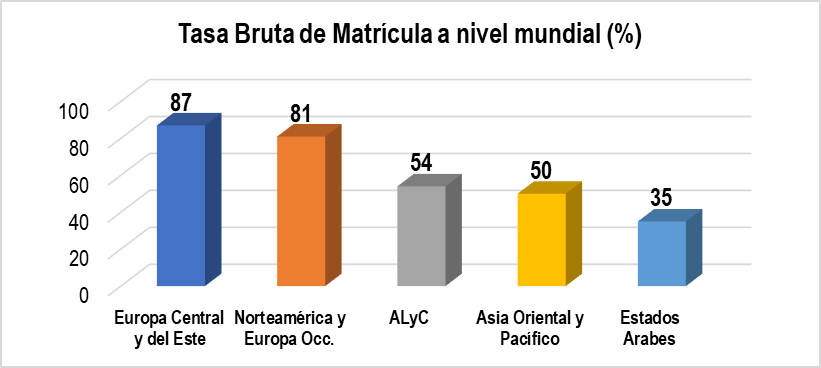

A continuación, se realizará una comparación de los principales indicadores de acceso a la educación superior de Latinoamérica con otros bloques geográficos a partir de las estadísticas recabadas por la UNESCO.

Figura 9. Tasa bruta de matrícula a la educación superior por bloques geográficos

Como se puede observar en la figura 9, América Latina ocupa el tercer lugar entre los bloques con una tasa bruta de 54 % muy por debajo de Europa y Norteamérica que alcanzan más del 80 %, lo que significa que en Latinoamérica solo la mitad de los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior pueden hacerlo.

DISCUSIÓN

El análisis de las estadísticas e información de la UNESCO permite caracterizar la problemática del acceso al a educación superior desde una perspectiva objetiva y no demagógica o política como muchas veces se trata de enmascarar este problema que afecta a todos en el mundo, pero especialmente a los países de menores recursos económicos. En este mismo sentido coinciden(9,10,11) quienes confirman que el financiamiento es una de las principales causas del bajo acceso a la educación superior de los jóvenes latinoamericanos.

En cuanto al acceso a la educación superior de los jóvenes comprendidos en el rango de edad de 18 a 24 años, se evidencia que América Latina ha tenido un crecimiento en los últimos diez años, es decir del 2010 al 2020 en América Latina han ingresado más de seis millones de jóvenes más que antes del 2010. No obstante, en los último tres años (2017-2020) este crecimiento ha decaído a 400 000 nuevos matriculados y en el 2020 no se logró crecimiento con respecto al 2019.

Otro elemento de gran importancia en el abordaje del problema del acceso a la educación superior en el contexto latinoamericano está relacionado con el enfoque de género. Es cierto que hasta finales del pasado siglo eran muchos más los hombres que ingresaban a las universidades, sin embargo, desde el año 2000 hasta la actualidad es mayor la cantidad de mujeres que ingresan a la universidad con una diferencia de 14 %.

En América Latina existe una gran diferencia en las fuentes de financiamiento de la educación superior(12) hay países como Cuba y Bermudas donde todas las instituciones de educación superior son financiadas por el Estado, es decir el 100 % de la educación superior es Pública, mientras que en el otro extremo están países con muy poco aporte de los gobiernos a la educación superior como Chile y Brasil donde menos del 25 % es asumido por el Estado.

En estudios realizados por(13,14) se hace referencia a la incidencia de las etnias en la matrícula de la educación superior. En esta investigación se logra evidenciar en función de los informes de IESALC que menos del 40 % de los indígenas ingresan a las universidades y solo el 45 % de los afrodescendientes ingresan a la educación superior. Sin embargo, casi el 72 % de los no indígenas ni afrodescendientes accedió a estudios superiores.

Evidentemente existe una gran relación entre e nivel de desarrollo de los países y el acceso a la educación superior, en las estadísticas relacionadas con la tasa bruta de acceso a las universidades Europa Central y del Este garantiza un 87 % de cobertura, Norteamérica y Europa Occidental un 81 % mientras que América Latina no sobrepasa el 54 % y otros bloques geográficos de menor desarrollo como África ni siquiera llega al 50 %, lo que demuestra la gran desigualdad en el acceso a la educación superior entre el mundo desarrollado y los países subdesarrollados.

Un estudio futuro podría centrarse en el acceso a la educación superior en América Latina durante la pandemia COVID-19, con un enfoque específico en Ecuador, que sufrió severos impactos por la crisis sanitaria. Este estudio analizaría cómo la pandemia afectó el acceso y la calidad de la educación superior en el país, explorando las barreras y oportunidades surgidas en este período crítico. A pesar de la existencia de investigaciones sobre los efectos de la pandemia en el contexto ecuatoriano,(15,16,17) entre otros, hay una falta significativa de estudios que exploren de manera específica el impacto en el acceso a la educación superior durante la pandemia, lo que representa un vacío importante en la literatura actual.(18,19,20,21,22)

CONCLUSIONES

El estudio del acceso a la educación superior por parte de los jóvenes de América Latina es una obligación de la academia para responder a las necesidades de desarrollo de la sociedad, es un compromiso con ese casi 50 % de los jóvenes en edad de ingresar a las universidades que ven sus sueños truncados por falta de apoyo gubernamental a la educación superior, que es un derecho de todos los seres humanos.

En el contexto latinoamericano solo el 54 % de los jóvenes acceden a las universidades y entre los aspectos que más influyen en este importante problema se pueden mencionar: la zona geográfica donde viven los aspirantes demuestra que menos del 30 % de los jóvenes que viven en áreas rurales acceden a las universidades, solo el 40 % de los indígenas y el 45 % de los afrodescendientes pueden estudiar una carrera universitaria, lo que evidencia grandes brechas en el acceso a la educación superior de los diferentes sectores de la sociedad.

Por último, y no menos importante es una realidad que la educación superior en Latinoamérica no cubre las necesidades de la mitad de los jóvenes en edad de ingresar a las universidades y que la mayoría de los países no invierten los recursos necesarios para garantizar ese derecho humano a la educación de calidad para todos durante toda su vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Adrogué C, García de Fanelli A. Brechas de equidad en el acceso a la educación superior argentina. Páginas educ [Internet]. 2021;14(2):28–51. Available from: http://www.scielo.edu.uy/pdf/pe/v14n2/1688-7468-pe-14-02-28.pdf

2. Munizaga JL, Pérez-Salas C. Compromiso académico en universitarios del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE). Calid Educ [Internet]. 2022; Available from: https://www.scielo.cl/pdf/caledu/n56/0718-4565-caledu-56-78.pdf

3. Hidalgo Pilco OP, Bravo Colcha AI, Paredes Aguilar DA, Guédez de Rivero AG. Analyze the effectiveness of Dental Health Education and Promotion in children aged 8 to 10 in the sixth year of the Tuntatacto Educational Unit. Interamerican Journal of Health Sciences. 2024; 4:125

4. Herrero Olarte S, Jaime Baena J. Los Límites al Acceso a la Educación Superior dentro de la Comunidad Andina: Más allá de la Cuestión Económica. Rev Int Educ Para Justicia Soc [Internet]. 2022;11(1):215-234. Available from: http://dx.doi.org/10.15366/riejs2022.11.1.012

5. Culqui Molina WP, Moscoso Silva MV, Andrea Mishel AM, Vaca Aimacaña LB. Assessment of cases of Oral Candidiasis in dental offices of the Canton Salcedo. Interamerican Journal of Health Sciences. 2024; 4:112.

6. García G. Oportunidades de acceso a la educación superior y al trabajo profesional. Un estudio de caso. Rev Educ Super [Internet]. 2019 [cited 2025 Jan 15];48(189):97–120. Available from: http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/619

7. Dávila Alemán LF, Escobar Guanochanga LB, Ortiz González JL. Postoperative assessment in Dental Exodontia in Diabetic Patients. Interamerican Journal of Health Sciences. 2024;4:115

8. Terán Suárez RJL. El acceso a la educación superior como derecho humano. Crítica y Derecho, Revista Jurídica [Internet]. 2020;1(1):1–12. Available from: https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/criticayderecho/article/view/2443

9. Zumba Morales DY, Villafuerte Montero IA, Llundo Michilena SG, Granda Macías LA. Detail quality of Upper Labial Frenulum on Alginate Impressions using cheek retractors. Interamerican Journal of Health Sciences. 2024; 4:111.

10. Magallán-Jiménez F, Mejía-Burgos L. Realidad de la educación superior como política de Estado. 593 Digital Publisher CEIT [Internet]. 2023;8(2–1):124–35. Available from: http://dx.doi.org/10.33386/593dp.2023.2-1.1743

11. Cardona Zuleta E. Barreras de acceso a la educación superior: Una lectura feminista a propósito de las cifras en la Universidad Católica Luis Amigó. CES Derecho [Internet]. 2022;13(2):3–27. Available from: http://www.scielo.org.co/pdf/cesd/v13n2/2145-7719-cesd-13-02-3.pdf

12. Montes-de-Oca-O’Reilly A. Dificultades para la Transversalización de la Perspectiva de Género en una Institución de Educación Superior. Rev Latinoam Educ Inclusiva [Internet]. 2019;13(1):105–25. Available from: https://www.scielo.cl/pdf/rlei/v13n1/0718-7378-rlei-13-01-105.pdf

13. Jiménez Jiménez MJ, Aveiga Hidalgo MV, Bustos Villarreal MA. Educational program to reduce complications in hypertensive patients of the San Gabriel Hospital. Interamerican Journal of Health Sciences. 2024;4:139.

14. Aboites, H. Para devolver la universidad a la nación. Pluralidad y Consenso, [Internet]. 2019;8(38), 194-199. Available from: http://www.revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/viewFile/575/538

15. Peralta H, Saba MM, Meschini P, Dahul ML. “Llevar un poco de ruralidad a la Universidad”: estudiantes viajeres y acceso a la educación superior. Millcayac - Rev Digital de Cs Soc [Internet]. 2020;7(13):345–66. Available from: https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/millca-digital/article/view/3531

16. Vásquez JIR. A 10 años de la gratuidad en la educación superior en Ecuador: ¿Qué pasó con el acceso? CHAKIÑAN, REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES [Internet]. 2019;(7):58–69. Available from: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S2550-67222019000100058&script=sci_arttext

17. Castelao-Huerta I. Investigaciones sobre los efectos de la neoliberalización de la educación superior pública en América Latina1. Educ Pesqui [Internet]. 2021;47:e232882. Available from: https://www.scielo.br/j/ep/a/KwH9mvHhgzgCdCxVxQ4Jb8f

18. Navia Antezana C, Czarny Krischkautzky G, Salinas Sánchez G. Marcas étnicas y auto-reconocimiento de estudiantes indígenas en educación superior. Educ Policy Anal Arch [Internet]. 2020;28:166. Available from: https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/4781

19. Violante, B. V. Interculturalidad y discriminación. Un camino hacia los derechos de los pueblos originarios. Interculturalidad, arte y saberes tradicionales, [Internet], 2020;17. Available from: https://www.academia.edu/download/59172971/MA_intercultralidad_v0220190508-93528-vyi8ae.pdf#page=18

20. Ramos Serpa, G., Gómez Armijos, C. E., & López Falcón, A. Aspectos éticos sobre la vacunación contra el COVID-19. Universidad y Sociedad, [Internet], 2022;14(S3),60-61. Available from: https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2935

21. Llerena Cepeda, M. de L., Sailema López, L. K., & Zúñiga Cárdenas, G. A. Variantes de COVID-19 predominantes en Ecuador y sus síntomas asociados. Universidad y Sociedad, [Internet], 2022;14(S3),93-104. Available from: https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2939

22. Alvarado Chacón RE, Vilema Vizuete EG, Cuello Freire GE, Guevara Guamán VK. Health situation facing COVID-19 in vulnerable indigenous communities of Pichincha, Ecuador. Systemic review. Salud Cienc Tecnol [Internet]. 2024;4:917. Available from: https://sct.ageditor.ar/index.php/sct/article/view/793

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Ariel José Romero Fernández, Iruma Alfonso González, Gustavo Adolfo Álvarez Gómez.

Curación de datos: Ariel José Romero Fernández, Iruma Alfonso González, Gustavo Adolfo Álvarez Gómez.

Análisis formal: Ariel José Romero Fernández, Iruma Alfonso González, Gustavo Adolfo Álvarez Gómez.

Redacción – borrador original: Ariel José Romero Fernández, Iruma Alfonso González, Gustavo Adolfo Álvarez Gómez.

Redacción – revisión y edición: Ariel José Romero Fernández, Iruma Alfonso González, Gustavo Adolfo Álvarez Gómez.