doi: 10.56294/hl2024.537

REVISION SISTEMÁTICA

Emerging and re-emerging diseases in Venezuela as a consequence of climate change. A Systematic Review

Enfermedades emergentes y reemergentes en Venezuela como consecuencia del cambio climático. Una revisión sistemática

Paz-Gañan Carlos1 ![]() *, Aguiar Henry1

*, Aguiar Henry1 ![]() *, Coronado Hilfe1

*, Coronado Hilfe1 ![]() *, Evelin Escalona2

*, Evelin Escalona2 ![]() *, Juan Quintana3

*, Juan Quintana3 ![]() *

*

1Universidad de Carabobo. Venezuela.

2Universidad de Carabobo, Coordinadora del Doctorado en Salud Pública de la Universidad de Carabobo, FCS, núcleo Aragua. Venezuela.

3Ingeniero Químico, MSc Gerencia Ambiental, PhD Ciencias Gerenciales. Venezuela.

Citar como: Paz-Gañan C, Aguiar H, Coronado H, Escalona E, Quintana J. Emerging and re-emerging diseases in Venezuela as a consequence of climate change. A Systematic Review. Health Leadership and Quality of Life. 2024; 3:.537. https://doi.org/10.56294/hl2024.537

Enviado: 15-04-2024 Revisado: 01-09-2024 Aceptado: 17-11-2024 Publicado: 18-11-2024

Editor: PhD.

Prof. Neela Satheesh ![]()

Autor para la correspondencia: Paz-Gañan Carlos *

ABSTRACT

Climate change has affected the biology of vectors and intermediate hosts, increasing the risk of disease transmission, altering the habitat and behavior of poisonous animals, with the consequent modification of their epidemiological patterns; In addition to exacerbating noncommunicable diseases. The objective of this review was to analyze the scientific evidence published, between January 2014 and July 2023, in the different databases on the impact of climate change on the appearance of emerging or re-emerging diseases in Venezuela. The initial search retrieved 925 records, of which only 11 titles met the inclusion criteria. The year 2021 is the one that presents the largest production of publications representing three investigations. Being able to identify a group of re-emerging diseases which are closely related to climate change. Being Dengue, Chagas, Leishmaniasis and Malaria, the most cited.

Keywords: Emerging Diseases; Reemerging Diseases; Diseases; Climate Change; Global Warming.

RESUMEN

El cambio climático ha afectado la biología de los vectores y de los huéspedes intermedios, aumentando el riesgo de transmisión de enfermedades, alterando el hábitat y comportamiento de los animales venenosos, con la consecuente modificación de sus patrones epidemiológicos; Además de exacerbar las enfermedades no transmisibles. El objetivo de esta revisión fue analizar la evidencia científica publicada, entre enero 2014 y julio 2023, en las diferentes bases de datos sobre el impacto que tiene el cambio climático, en la aparición de enfermedades emergentes o reemergentes en Venezuela. La búsqueda inicial recuperó 925 registros, de los cuales solo 11 títulos cumplieron los criterios de inclusión. El año 2021 es el que presenta la mayor producción de publicaciones representando tres investigaciones. Lográndose identificar un grupo de enfermedades reemergentes las cuales guardan estrecha relación con el cambio climático. Siendo el Dengue, el Chagas, la Leishmaniasis y la Malaria, los más citados.

Palabras clave: Enfermedades Emergentes; Enfermedades Reemergentes; Enfermedades; Cambio Climático; Calentamiento Global.

INTRODUCCIÓN

Los cambios acaecidos a nivel mundial durante el siglo pasado, y más acentuados en el presente, representan un gran desafío para la existencia humana tal como la conocemos actualmente, sin mencionar las alteraciones en la biosfera con el conjunto de especies animales y vegetales en peligro o vías de extinción. Nos encontramos en presencia de un fenómeno generado por el modelo de desarrollo y consumo insostenible que ha adoptado el ser humano, modelo que ha afectado a todos los ecosistemas; y que, además, ha producido profundas inequidades, alterado la vida y la salud de todos.(1,2,3,4,5)

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés) el cual se creó en 1988 bajo el auspicio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), presentó en su Sexta Reunión el reporte “AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023” (United Nations The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), presentando entre sus conclusiones y recomendaciones que los programas y estrategias aplicadas hasta el día de hoy son insuficientes, a fin de reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030, cumpliendo las metas nacionales acordadas en 2021, no tendrán el efecto positivo esperado, trayendo como consecuencia que el calentamiento supere los 1,5 °C durante las próximas décadas. Y en escenarios menos conservadores la poca o mala adaptación de los ecosistemas traerá cambios irreversibles en muchos casos, con la aparición de situaciones peligrosas para la vida humana, animal y vegetal.(6,7,8,9,10)

Estos cambios climáticos, aunados al calentamiento global, repercuten directamente en la aparición de enfermedades emergentes, aquellas de aparición de novó, o reemergentes, las cuales son infecciones ya conocidas que, o bien cambian su ubicación geográfica, su espectro de hospedadores se amplía o su prevalencia aumenta.(11,12,13,14,15)

Se espera que este cambio climático, con el efecto invernadero, ocasione variaciones en el microbiota, incluidos microbios y vectores, de las principales enfermedades endémicas, con afectación de sus patrones epidemiológicos y geográficos. El ser humano adquirió desde sus albores una capacidad adaptativa extrema, superando grandes eventos catastróficos, huracanes, volcanes, heladas e inundaciones. Desde vivir en un ambiente cálido y luego migrar a espacios polares como los esquimales, aprender a subsistir y convivir en un espacio reducido geográficamente como las islas de Hawái o la Polinesia, enfrentando erupciones y ciclones, y adaptarse al continente como las etnias incas y araucanos en Sur América. Lamentablemente esta adaptabilidad se está observando en especies inferiores como el reino fungí, con el ejemplo de la Cándida auris, la cual se ha expandido a tres continentes, hipotéticamente como resultado del calentamiento global.(16,17,18,19,20)

La contaminación del aire, así como los cambios de temperatura y de humedad exacerban las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y mentales; del mismo modo, estos cambios influyen directamente en el aumento de las enfermedades transmitidas por vectores. De igual manera, los contaminantes ambientales con su efecto deletéreo sobre la capa de ozono, contribuyen con una mayor exposición a los rayos ultravioleta, favoreciendo la aparición de cáncer de piel, sea melanoma o no melanoma.(21,22,23,24,25)

Como consecuencia del cambio climático, también se ven afectados los recursos hídricos, disminuyendo las reservas de agua dulce y por lo tanto la disponibilidad de agua potable, hecho que repercute en un aumento de la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua, lo cual causa un detrimento en la calidad y disponibilidad de los alimentos, lo que favorece la aparición de enfermedades como la desnutrición, las enfermedades carenciales; Así como también, las enfermedades transmitidas por los alimentos, en este caso, no solo las enfermedades del tipo intoxicación alimentaria, como lo son las causadas por las toxinas del Clostridium, de la E. coli, o de la Shigella, sino también las de tipo infecciosas, como la hepatitis, colera, o la enfermedad de Chagas por ingestión de alimentos contaminados por las heces de los triatominos infectados.(26,27,28,29,30)

Otros autores enfocan su investigación en el efecto de los actuales cambios geopolíticos y ambientales en el microbioma humano, indagando las implicaciones sobre las enfermedades no transmisibles (ENT), tales como cáncer de cabeza y cuello, cáncer pulmonar, cáncer del tracto gastrointestinal, cáncer de piel tipo melanoma y no melanoma; enfermedades neurológicas, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabetes y la malnutrición, toda esta investigación está sustentada en el hecho que nuestro organismo es el hospedador de un gran número de bacterias, virus, hongos, microbios eucariotas, entre otros, los cuales coexisten en competencia, simbiosis o parasitismo, pero a su vez contribuyen a un equilibrio biológico entre especies, muchas de las cuales son imposibles de erradicar, pero que afectan significativamente la aparición de patologías, o el recrudecimiento de otras condiciones preexistentes.(31,32,33,34,35)

Por otra parte, es evidente que muchas de las afectaciones climáticas negativas, no podrán evitarse a futuro, tal vez en algunos casos mitigarse, sin embargo, es responsabilidad de la presente generación de investigadores, científicos y políticos o gobernantes, tomar las decisiones pertinentes para consolidar un sistema de salud que dé una respuesta oportuna y efectiva contra estos grandes retos que enfrenta el sistema de salud heredado del siglo pasado.(36,37,38,39,40)

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, analizar la evidencia científica publicada en las diferentes bases de datos sobre el impacto que tiene el cambio climático, en la aparición de enfermedades emergentes o reemergentes en Venezuela, todo esto tomando en cuenta la gran afectación ecológica que produce la degradación ambiental debida a la industrialización y al capitalismo voraz, años de mala gestión administrativa a nivel del sistema de salud, y la actual crisis económica que acarreará a la generación futura un panorama poco alentador si no se aplican las medidas políticas y ambientales adecuadas con respecto a este tema tan trascendente a nivel global.(41,42,43,44,45)

MÉTODO

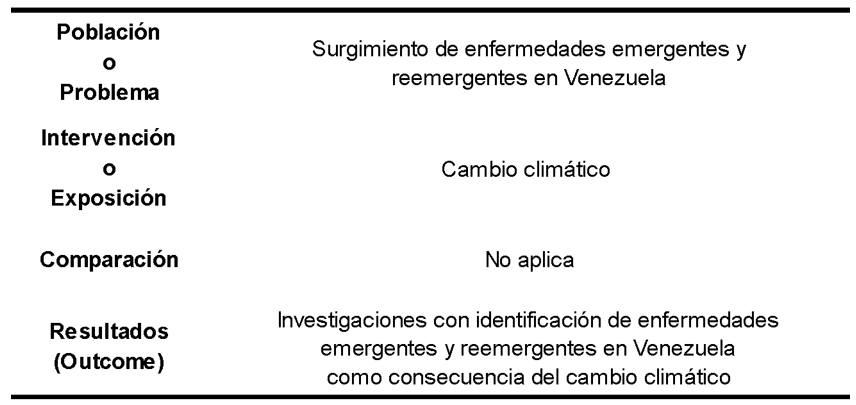

La investigación se realizó entre los meses de junio a julio del 2023, mediante una revisión sistemática. Para formular la pregunta de la investigación se utilizó la metodología PICO (Población, Intervención, Comparación, y Resultados), con el fin de identificar las palabras claves y orientar la búsqueda bibliográfica inicial. Generándose la pregunta: ¿Cuáles son las enfermedades emergentes y reemergentes que están surgiendo, en Venezuela, como consecuencia del cambio climático?

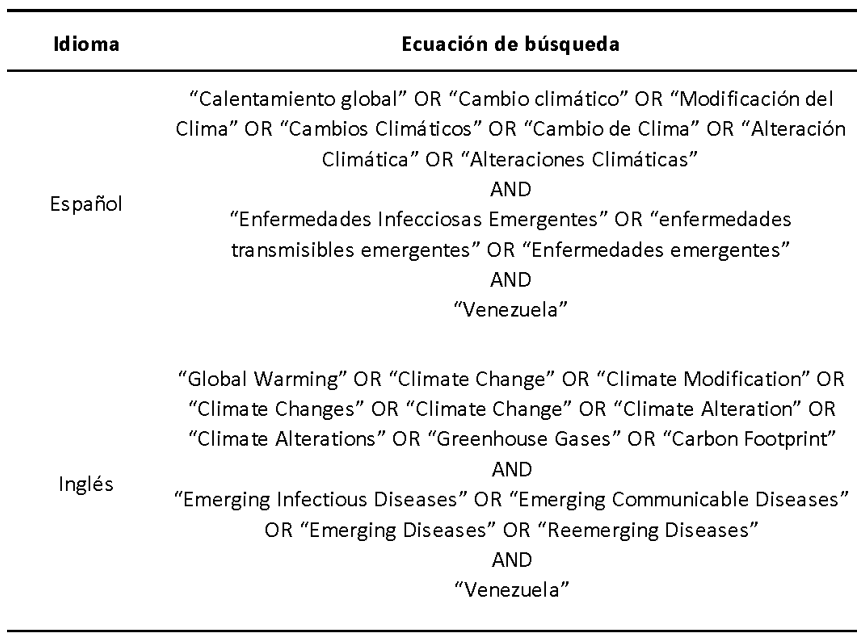

Para obtener la documentación se realizó una búsqueda bibliográfica usando fuentes documentales primarias y secundarias en internet. Se emplearon los tesauros DeCS y MeSH, como descriptores en Ciencias de la Salud con la finalidad de facilitar el proceso de transformación lingüística, para así obtener las palabras clave. Se utilizaron, en inglés, los siguientes términos de búsqueda “Emergin Disease”, “Emergin Diseases”, “Global Warming”, “Environmental Damage”, “Environmental Harm”, “Venezuelan”, “Venezuelan’s” “Venezuela”. Se buscaron todas las palabras afines utilizando los operadores booleanos “OR” y “AND” en la ecuación de búsqueda.

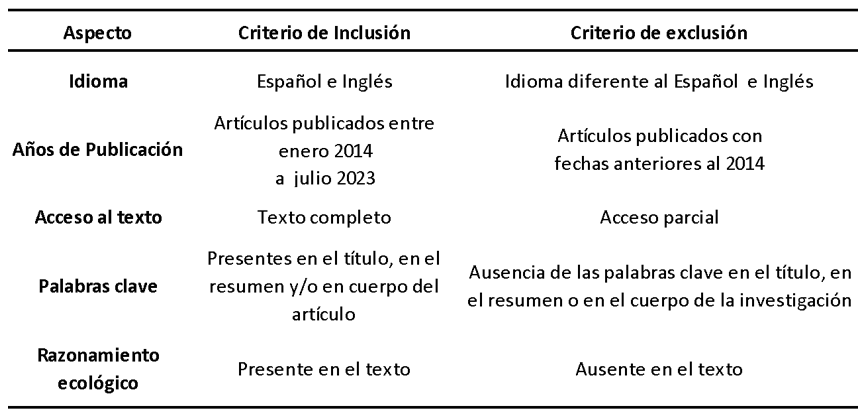

Seguidamente se establecieron los criterios de inclusión y de exclusión esenciales para la fase de cribado, lo que permitió determinar qué artículos aportarían la información necesaria para el estudio. De ese modo, los criterios de inclusión que se instauraron fueron el idioma, los años de publicación, acceso completo al artículo, las palabras claves, y contener además un marco o razonamiento ecológico; por su parte, los criterios de exclusión fueron el incumplimiento de alguno de los criterios de inclusión.

Se emplearon los motores de búsqueda académica de libre acceso, como PubMed, Google Scholar, Lilacs, Redalyc, Scielo, Dialnet, Refseek, entre otros, lo que nos permitió acceder a las bases de datos digitales. Google Scholar fue la herramienta más competente para identificar la literatura gris. También se incluyeron artículos obtenidos por otras fuentes, como lo fue, la revisión de las citas bibliográficas mencionados en los estudios seleccionados.

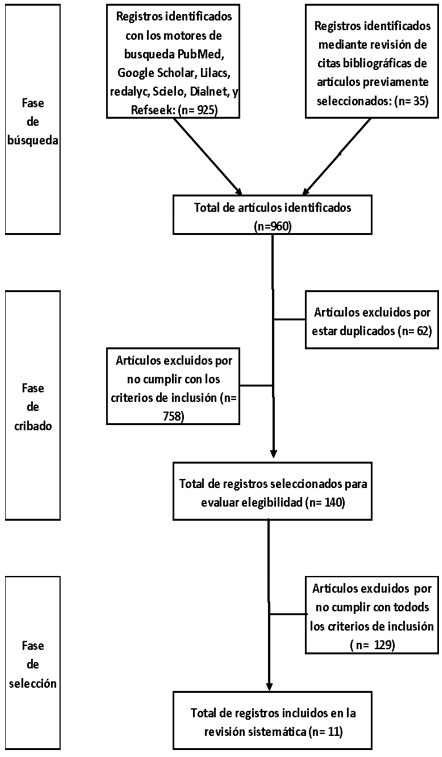

En una primera fase de búsqueda, y luego de combinar los diferentes descriptores se obtuvieron un total de 960 registros publicados entre enero 2014 y julio 2023, discriminados de la siguiente manera PubMed (n= 326), Google Scholar (n= 345), Lilacs (n= 62), Redalyc (n= 55), Scielo (n= 40), Dialnet (n= 18) y Refseek (n= 79) y por otras fuentes, la revisión de citas bibliográficas de algunos artículos de interés (n= 35).

En una segunda fase o fase de cribado, se analizaron cuidadosamente, los títulos y resúmenes de todas las investigaciones obtenidas en la primera fase, y se procedió a seleccionar aquellos artículos que cumplían con los criterios de inclusión. En esta etapa de la revisión sistemática se usó a Zotero como gestor de referencias bibliográficas. Se eliminaron por duplicidad un total de 62 artículos, además de 758 registros en los que no se observaron los criterios de inclusión. Quedando para una revisión más profunda un total de 140 elementos.

En la tercera fase, se analizaron minuciosamente los textos completos de los 140 estudios que fueron elegidos en la etapa anterior, se descartaron 129, por incumplir con alguno de los criterios de inclusión.

Finalmente fueron seleccionados 11 artículos para realizar la revisión sistemática, los cuales se leyeron y analizaron muy detalladamente, con el fin de lograr el objetivo de esta revisión. Las diferentes fases de la revisión sistemática se muestran en el diagrama de flujo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

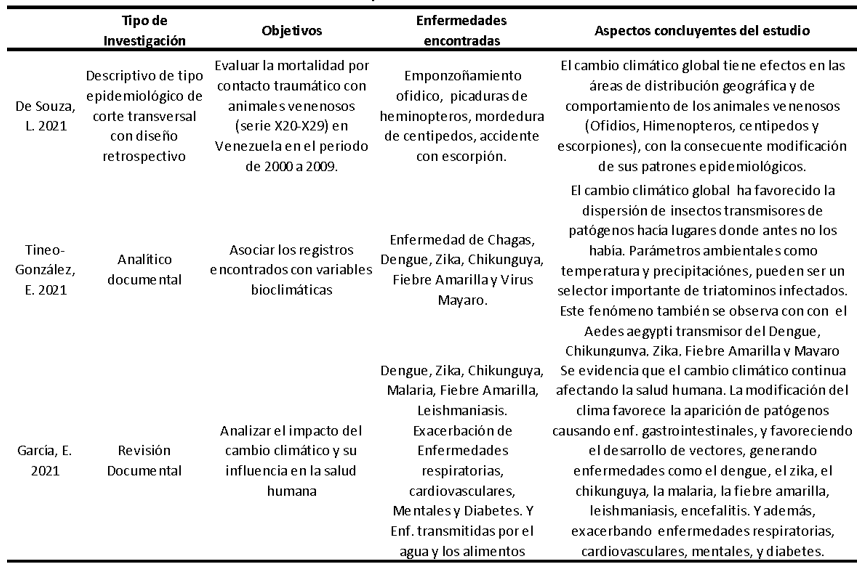

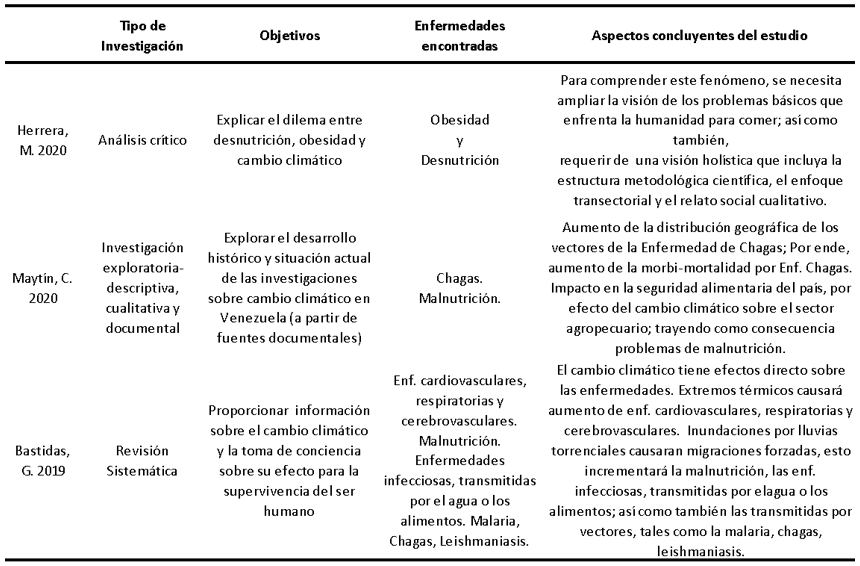

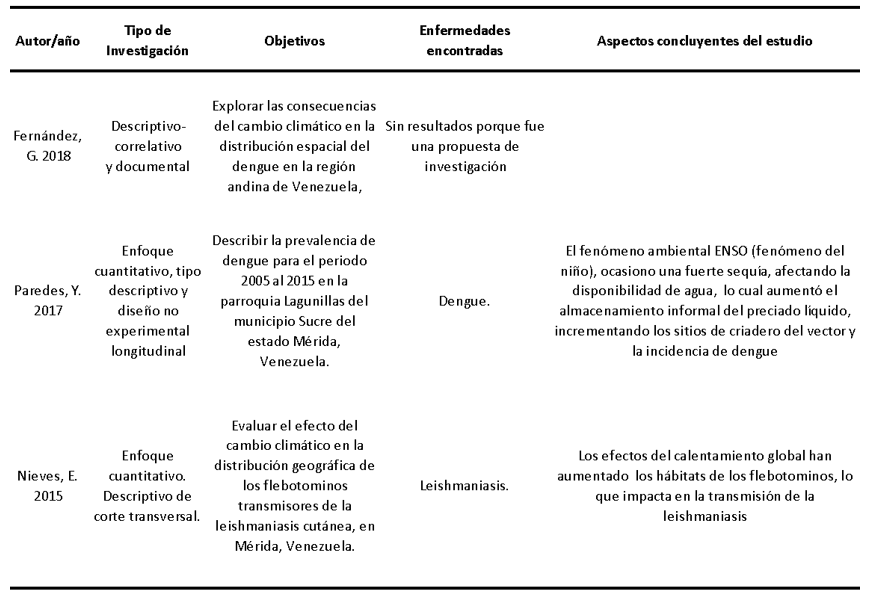

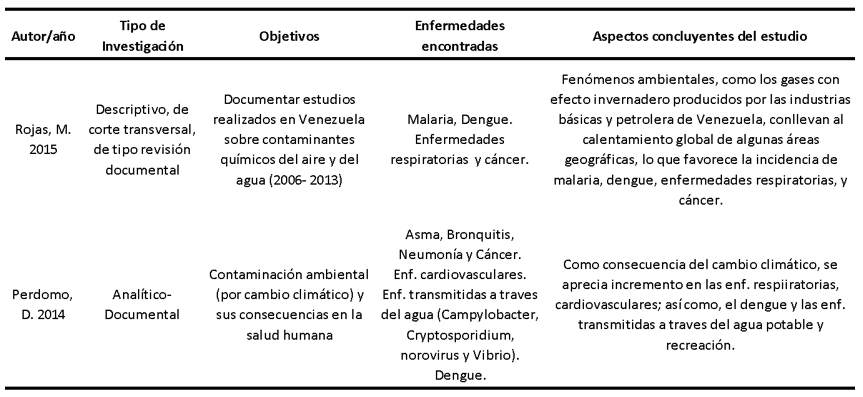

De acuerdo con el patrón de publicación anual de los 11 estudios seleccionados para la revisión sistemática, el año 2021 es el que presenta el mayor número de publicaciones con tres (03) investigaciones, seguidamente encontramos dos (02) trabajos publicados en el año 2020, e igualmente dos (02) más en el 2015, y para los años 2014, 2017, 2018 y 2019, localizamos un (01) artículo por año. No hallando artículos publicados durante los años 2016, 2022 y 2023. En relación con el idioma todos los artículos fueron encontrados en idioma español.

Se identificaron 20 enfermedades, en los 11 artículos seleccionados, todas las enfermedades estaban relacionadas con alteraciones de factores ambientales en Venezuela. Siendo las enfermedades transmitidas por vectores las más frecuentemente mencionadas, seguidas de las enfermedades no transmisibles (ENT). En los estudios elegidos también fueron mencionados las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos; así como también, los accidentes causados por animales venenosos (De Sousa et al., 2021). No se encontraron registros que relacionen la Encefalitis Equina Venezolana, la Fiebre Hemorrágica de Guanarito, el virus Mayaro, la Fiebre Tifoidea, ni la Rabia, con las alteraciones climáticas.

Dentro de las enfermedades transmitidas por vectores, las cuales han aumentado debido al cambio climático, y que fueron mencionadas en los estudios seleccionados, se pueden mencionar en primer lugar, los flavivirus, transmitidos por el Aedes aegypti, siendo el Dengue su principal exponente, junto con el Zika, el Chikunguya y la Fiebre Amarilla; Seguido de los flavivirus transmitidos por los mosquitos del género Culicidae, el Culex principalmente, vector transmisor de la Leishmaniasis. Estos autores indican, que este incremento en la población de vectores se debe a la alteración de los patrones climáticos, y señalan que las elevadas temperaturas, y la disminución de la pluviosidad, favorece la proliferación de los mosquitos. Esto quedo bien demostrado en un estudio en relación con el fenómeno ambiental ENSO (fenómeno del niño), el cual ocasiono una fuerte sequía, afectando la disponibilidad de agua, trayendo como consecuencia el almacenamiento informal del preciado líquido, incrementando los sitios de criadero del vector y la incidencia de dengue.

Las enfermedades parasitarias transmitidas por vectores, tipo protozoos, como el Plasmodium y el Trypanozoma, se han incrementado en los últimos años, como consecuencia de los cambios en la temperatura ambiental, así como también debido al aumento de las precipitaciones. La influencia de estos parámetros ambientales, como lo son la temperatura y la humedad, favorecen la dispersión de los vectores, a zonas geográficas urbanas; además, dichos parámetros actúan como un selector importante de triatominos infectados, aumentando la morbi-mortalidad.

En cuanto a los accidentes traumáticos causados por animales venenosos en Venezuela, en un estudio, nos señala como el cambio climático ha afectado las áreas de distribución geográfica y de comportamiento de los animales venenosos (Ofidios, Himenopteros, Centipedos y Escorpiones), con la consecuente modificación de sus patrones epidemiológicos; Nos muestra además, el desplazamiento al segundo lugar, de los accidentes causados por serpientes del género bothrops, superado ahora, por los emponzoñamientos ofídicos del género crotalus; Del mismo modo, nos reseña el incremento de la mortalidad debido a los accidentes por ofidios. También nos indica, en su estudio una intensificación de los accidentes mortales por centipedos, escolopendras, en el oriente venezolano, ubicándose por encima de las picaduras por escorpión; Aun cuando, en la literatura revisada se pudo encontrar algunos artículos, acerca de accidentes causados por animales venenosos en el país, este es el único estudio, que claramente expone la relación existente entre el cambio climático y los accidentes traumáticos causados por animales venenosos.

En relación con las enfermedades no transmisibles (ENT), se recuperaron durante la revisión sistemática algunos estudios que relaciona estrechamente el cambio climático con la exacerbación de estas enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares junto con las enfermedades respiratorias y la malnutrición, fueron las que con mayor frecuencia se mencionaron en dichos estudios, seguida del cáncer, la diabetes mellitus, las enfermedades mentales, así como las cerebrovasculares.

En una investigación, que las enfermedades no transmisibles constituyen la principal causa de muerte a nivel global, y esto puede agravarse debido al cambio climático. El impacto que genera el calentamiento global influye directamente en la carga mundial de morbi-mortalidad, y se puede percibir que crecerá en un futuro próximo. El calentamiento global promueve fenómenos meteorológicos, como fuertes precipitaciones, calor excesivo, huracanes, inundaciones, entre otras, lo que acrecienta las enfermedades respiratorias, y cardiovasculares. La alta pluviosidad puede generar inundaciones y migraciones forzadas, lo cual afectará al sector agropecuario, colocando en riesgo la seguridad alimentaria de grupos poblacionales; Por otro lado, los periodos de sequía prolongados facilitaran los incendios forestales que conllevará a la deforestación e igualmente alterará al sector alimentario, en ambos casos, el resultado será problemas de malnutrición en la población.

Las actividades realizadas por el ser humano para su desarrollo y beneficio, perturban de manera directa al medio ambiente. Las faenas de deforestación, con el fin de ganar terreno para la agricultura y cría de animales, la dependencia de combustibles fósiles o no fósiles y el desarrollo industrial, generan gases de efecto invernadero, siendo el principal el CO2, causando alteración en los patrones climáticos a nivel mundial, y dañando la capa de ozono. El daño a la capa de ozono, aumentara la exposición a los rayos ultravioleta lo que incidirá directamente en la aparición de cáncer de piel, melanoma o no melanoma, primordialmente en las poblaciones caucásicas además el cambio climático ampliará las desigualdades en materia de cáncer, de cualquier tipo, a través de sus complejas conexiones con factores de riesgo modificables, como lo son la temperatura anormal, la contaminación del aire, los desastres naturales, los alimentos (dieta), el agua, las infecciones y las actividades físicas ineficientes.

Del mismo modo, estos gases de efecto invernadero, junto con la deforestación, y los incendios forestales, la contaminación atmosférica y la polución, tienen un impacto negativo en la función pulmonar humana, y exacerban, no solo las enfermedades respiratorias, tipo asma, alergias, además de predisponer al desarrollo del cáncer pulmonar, sino que también aumentan la morbi-mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

Referente a las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y por los alimentos, contrariamente a lo esperado solo se rescataron tres (03) artículos que relacionan estas enfermedades con el cambio climático. En áreas geográficas, en las cuales hay intensificación de las actividades humanas, con el objeto de ampliar las zonas para siembras, cultivo, tala y ganadería, la temporada de lluvias trae consigo fuertes inundaciones, debido a la deforestación de estos terrenos; Generalmente, estas actividades agrícolas se realizan muy cerca de las cuencas hidrográficas, lo que va a causar contaminación de los acuíferos que surten de agua a las comunidades.

Otro factor que contribuye a la contaminación de dichos acuíferos, son las inundaciones que se presentan durante la estación lluviosa; Lo cual, conlleva a la perdida de la potabilidad del agua, causando serios problemas a la salud humana, incrementando especialmente las enfermedades gastrointestinales, del tipo intoxicaciones por Clostridium, Escherichia coli, Shigella, así como también las de tipo infecciosas, tales como la hepatitis, el colera o la enfermedad de Chagas transmitida, en este caso, por el consumo de alimentos contaminados con las heces de los triatominos. Por otro lado, periodos de sequía extremo reducen las reservas de agua dulce, por lo que los recursos hídricos se tornan críticos, disminuyendo la disponibilidad de agua potable para la población, lo que obliga a las personas a utilizar agua sin la potabilidad adecuada, en consecuencia, habrá un aumento de la incidencia de diarreas, intoxicaciones alimentarias y parasitosis.

Sorprendentemente no se recuperaron artículos científicos que relacionen el cambio climático con enfermedades como la Rabia, la Encefalitis Equina Venezolana, la Fiebre Tifoidea, ni la Fiebre Hemorrágica de Guanarito, también llamada Fiebre Hemorrágica Venezolana. Esto muy probablemente se deba a que los brotes de dichas enfermedades son esporádicos, sumado a la escasa información oficial con que se cuenta, motivado a la ausencia de boletines epidemiológicos; Por ejemplo, con la Fiebre Hemorrágica de Guanarito, los últimos brotes ocurridos fueron en los años 2016 con 158 casos; En el año 2019 fueron informados solo 25 casos; Para el año 2021 fueron reportados 179 casos y para el 2022 fueron notificados 162 casos, sin información sobre la ubicación de los mismos ni la mortalidad registrada, con una razón endémica elevada de 6,48.

En cuanto, a la enfermedad causada por el virus de la rabia, los últimos casos detectados en animales ocurrió en el año 2013, mientras que la Rabia Humana, el último incidente fue en el año 2009, cabe destacar, que todos estos casos fueron en el estado Zulia. En relación con la Encefalitis Equina Venezolana, los últimos episodios reportados en seres humanos, fue en el año 1995, en la alta Goajira Venezolana, estado Zulia. Se reportaron 185 casos con 16 muertes y afectó a los estados Zulia, Falcon, Lara, Yaracuy, Carabobo, Cojedes y Guárico.

Llama la atención, la ausencia de estudios en relación con la fiebre tifoidea, una enfermedad que según el último informe del Boletín Epidemiológico Semanal correspondiente a la semana 40 del año 2022, reportado por Oletta viene en franco ascenso, pasando de 23 casos informados en el periodo 2019 al 2021 a 162 casos durante el año 2022, con una razón endémica de 31,26, lo cual habla de la reemergencia de esta enfermedad en el país.

Por otra parte, dentro de los estudios recuperados, resalta uno por ser una propuesta de investigación cuyo objetivo principal es la de explorar las consecuencias del cambio climático en la distribución espacial del dengue en la región andina de Venezuela.

El cambio climático es uno de los retos más significativos del siglo XXI y se reconoce cada vez más como un tema prioritario, la investigación en salud pública relacionada con este fenómeno está relativamente poco desarrollada, en virtud de la complejidad del asunto, su magnitud potencial y el alcance de sus consecuencias. Se deben fortalecer las medidas de mitigación como una política obligatoria para todos los estados, con el fin fundamental de reducir la emisión de gases con efecto invernadero. De igual manera, se debe apelar a estrategias de adaptación como respuesta clave para minimizar el impacto de cambio climático, ya que algunos eventos meteorológicos no pueden prevenirse. Las decisiones que se tomen para contrarrestar el cambio climático deben mantenerse en el tiempo, porque las consecuencias del mismo continuaran presentes muchos años después que se haya logrado alcanzar el control de la situación causante del cambio.

Con el fin de instaurar una visión transformadora que permita la sostenibilidad económica, social y ambiental, en septiembre de 2015, los países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas suscribieron un acuerdo, encaminado a erradicar la pobreza extrema, disminuir las desigualdades sociales, fomentar un crecimiento económico, controlar el cambio climático y lograr ciudades sostenibles; Este acuerdo, es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual consta de 17 objetivos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.”

El tema de la salud, se encuentra contemplado en el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 3 (ODS 3), el cual busca reducir la mortalidad y morbilidad ocasionadas por la contaminación del aire, el agua y el suelo. Si bien esta meta no indica si las acciones a realizar deben ser preventivas (medidas a frenar la contaminación ambiental) o reactivas (medidas a tomar para tratar las patologías causadas), la ejecución de las primeras acciones podría ayudar a frenar el desgaste del medio ambiente y, por ende, ayudaría a enlentecer el cambio climático y sus consecuencias sobre la salud humana. Para lograr este objetivo es primordial garantizar una vida saludable, así como promover el bienestar para toda la población. El propósito es poner fin a las enfermedades tropicales, así como las transmitidas por el agua y los alimentos; Además, de reducir la mortalidad por las ENT, enfermedades no transmisibles, mediante su prevención y tratamiento oportuno, igualmente promover la salud mental. Y, Disminuir las muertes y enfermedades causadas por sustancias químicas, por la polución y por la contaminación del aire, el agua y el suelo.

Al relacionarlo con el Plan de la Patria 2019-2025, se asocia claramente con el ODS 3, el cual propone “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”; De igual forma, lo asocia con el ODS 11, el cual está orientado promover ciudades y comunidades sostenibles; Así mismo, lo vincula con el ODS 13, cuyo fin es “Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos de cambio climático”.

CONCLUSIONES

En los 11 artículos seleccionados para esta revisión sistemática, se logró identificar un grupo de enfermedades reemergentes las cuales guardan estrecha relación con el cambio climático. Siendo el Dengue seguido de la enfermedad de Chagas, la Leishmaniasis y la Malaria, las que con mayor frecuencia fueron citadas. Estas investigaciones demostraron como las variaciones climatológicas, como el incremento de la temperatura ambiental y las variaciones pluviales, inciden en el aumento de las enfermedades transmitidas por vectores, ya que facilita los criaderos de los mismos, propiciando la proliferación de mosquitos; y de igual forma, fomenta la dispersión de los mismos a zonas geográficas que no eran endémicas, generalmente, zonas urbanas; adicionalmente, las alteraciones de estos parámetros climáticos actúan como un selector importante de vectores infectados, aumentando la morbi-mortalidad de las enfermedades.

Esta investigación localizó evidencia, que muestra como el cambio climático ha afectado las áreas de distribución geográfica y de comportamiento de los animales venenosos (Ofidios, Himenopteros, centipedos y escorpiones), con la consecuente modificación de sus patrones epidemiológicos e incrementando la mortalidad debido a los accidentes por ofidios. También menciona, una intensificación de los accidentes mortales por centipedos, escolopendras, superando los accidentes por escorpión.

Del mismo modo, se recuperó información que constata como las actividades realizadas por el ser humano para su beneficio y desarrollo, como lo son las faenas de deforestación, con el fin de ganar terreno para la agricultura y cría de animales, la dependencia de combustibles fósiles y la industrialización acelerada con poco o ningún tipo de control ambiental, generan gases de efecto invernadero, contribuyendo con la alteración de los patrones climáticos a nivel mundial, y el daño a la capa de ozono. Causando exacerbación de las enfermedades no transmisibles (ENT), principalmente las respiratorias, y cardiovasculares; Así como, el incremento en la incidencia de cáncer de piel, del tipo melanoma y no melanoma; Igualmente, incrementando los diagnósticos de las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos; Al igual que, los casos de malnutrición.

Los resultados de esta revisión documental son preocupantes, ya que nos muestra la escasa cantidad de artículos científicos producidos en el último decenio, que relacionen el cambio climático con la salud humana, esto probablemente se deba al poco acceso que se tiene a la información proveniente de documentos oficiales confiables, tales como los Anuarios de Morbilidad y Mortalidad, y los Boletines de Salud Ambiental, los cuales no son publicados desde el 2015. A las Memorias y Cuentas del MPPS, sin publicar desde el año 2016. Y a los Boletines Epidemiológicos Semanales, estos últimos han sido publicados de manera esporádica, en el 2016 y los más recientes en los años 2021 y 2022. El acceso de manera fácil, rápida y oportuna a la información oficial, a través de los documentos epidemiológicos, daría una idea de la situación actual de la salud pública venezolana, generando interés en los investigadores, motivándolos a diseñar, planificar y llevar a cabo estudios que asocien el cambio climático con las enfermedades emergentes.

Las proyecciones del aumento en la mortalidad y morbilidad por enfermedades emergentes y reemergentes imputables al cambio climático conducen a la necesidad de asignar recursos adicionales a los sistemas de salud, aumentar el seguimiento y control de las enfermedades, diseñar protocolos de investigación en esta área, así como contar con una infraestructura hospitalaria adecuada que permita atender el creciente número de emergencias que surgen a partir de los fenómenos meteorológicos extremos.

El cambio climático que se está presentando influye de manera directa en la vida humana, y aunque el análisis de la acción del clima sobre la salud solo se viene estudiando desde mediados del siglo pasado, la asociación existente es cada vez más evidente, y se puede considerar que el cambio climático es una de las amenazas más graves para la salud, a la cual se ha enfrentado el ser humano.

Por último, un cambio en el paradigma de estudio del impacto que tiene el cambio climático sobre la salud humana, pasa por comprender el espacio de transición epidemiológica que existe entre los ecosistemas como lo son, aquellas regiones de transición entre zonas endémicas y no endémicas, donde la transmisión de una enfermedad puede ser inestable y donde puede existir una mayor susceptibilidad a un impacto, cuando se producen cambios climáticos considerables, originándose entonces escenarios favorables para la transmisión, o la aparición de nuevas infecciones e incluso, en algunos casos brotes epidémicos o epidemias. Actualmente, las naciones del mundo se encuentran centradas en tratar de descarbonizar el planeta, disminuyendo el uso de energías fósiles y cambiándolas por energías verdes, con el fin de reducir la emisión de gases con efecto invernadero; Adicionalmente, están enfocados en generar más empleos que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, empleos verdes; Con esto, se busca promover una economía donde el desarrollo y la utilización de recursos sea de manera responsable, minimizando el impacto ambiental. Así mismo, están encaminadas a realizar intervenciones para lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ahn, J., & Hayes, R. B. (2021). Environmental Influences on the Human Microbiome and Implications for Noncommunicable Disease. Annual Review of Public Health, 42, 277-292. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-012420-105020

2. Arbo, A., Sanabria, G., Martínez, C., Arbo, A., Sanabria, G., & Martínez, C. (2022). Influencia del Cambio Climático en las Enfermedades Transmitidas por Vectores. Revista del Instituto de Medicina Tropical, 17(2), 23-36. https://doi.org/10.18004/imt/2022.17.2.4

3. Bastidas, G., & Hernández, R. (2019). Cambio climático algunos aspectos a considerar para la supervivencia del ser vivo: Revisión sistemática de la literatura. Revista cuidarte, 10(3).

4. Berberian, G. (2012). Impacto del cambio climático en las enfermedades infecciosas. Archivos Argentinos de Pediatria, 110(1), 39-45. https://doi.org/10.5546/aap.2012.39

5. Boadas, J., Matos, M., Bónoli, S., Borges, A., Vásquez-Suárez, A., Serrano, L., Quijada, N., Villalba, R., Pérez, Y., & Chadee-Burgos, R. (2012). Perfil eco-epidemiológico de los accidentes por ofidios en Monagas, Venezuela (2002-2006). Boletín de malariología y salud ambiental, 52(1), 107-120.

6. Bramer, W. M., Giustini, D., & Kramer, B. M. R. (2016). Comparing the coverage, recall, and precision of searches for 120 systematic reviews in Embase, MEDLINE, and Google Scholar: A prospective study. Systematic Reviews, 5, 39. https://doi.org/10.1186/s13643-016-0215-7

7. Carvajal, A. (2015). A propósito de un caso confirmado de rabia humana en Colombia | Gaceta Médica de Caracas. Gaceta Médica Caracas, 123(4), 292-295.

8. Casellas Connors, J. P., Safayet, M., Rosenheim, N., & Watson, M. (2023). Assessing changes in food pantry access after extreme events. Agriculture and Human Values, 40(2), 619-634. https://doi.org/10.1007/s10460-022-10373-8

9. CEPAL. (2019). Plan de la Patria 2019-2025 de Venezuela | Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-de-la-patria-2019-2025-de-venezuela

10. Cerda L, J., Valdivia C, G., Valenzuela B, M. T., & Venegas L, J. (2008). Cambio climático y enfermedades infecciosas: Un nuevo escenario epidemiológico. Revista chilena de infectología, 25(6), 447-452. https://doi.org/10.4067/S0716-10182008000600006

11. de Ponce, D. P., & Briceño-Iragorry, L. (2014). SALUD Y MEDIO AMBIENTE. PROBLEMA VENEZOLANO. Salud y Medio Ambiente.

12. De Sousa, L. D., Borges, A., De Sousa-Insana, E. D., & Vásquez-Suárez, A. (2021). Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): Nuevo patrón epidemiológico. Biomédica, 41(1), 29-40.

13. Díaz, P., D’SUZE, G., SEVCIK, C., & RODRÍGUEZ-ACOSTA, A. (2021). Escolopendrismo en Venezuela, un problema olvidado. Saber, 33, 5-13.

14. D’Suze, G., Castillo, C., Sevcik, C., Brazon, J., Malave, C., Hernandez, D., & Zerpa, N. (2015). Scorpionism and dangerous species of Venezuela. Scorpion Venoms, 4, 273-298.

15. Ebi, K. L., Vanos, J., Baldwin, J. W., Bell, J. E., Hondula, D. M., Errett, N. A., Hayes, K., Reid, C. E., Saha, S., Spector, J., & Berry, P. (2021). Extreme Weather and Climate Change: Population Health and Health System Implications. Annual review of public health, 42, 293-315. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-012420-105026

16. El-Sayed, A., & Kamel, M. (2020). Climatic changes and their role in emergence and re-emergence of diseases. Environmental Science and Pollution Research International, 27(18), 22336-22352. https://doi.org/10.1007/s11356-020-08896-w

17. Feo, O., Solano, E., Beingolea, L., Aparicio, M., Villagra, M., José Prieto, M., García, J., Jiménez, P., Betancourt, Ó., Aguilar, M., Beckmann, J., Gastañaga, M. del C., Llanos - Cuentas, A., Osorio, A. E., & Silveti, R. (2009). Cambio climático y salud en la región andina. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 26(1), 83-92.

18. Fernández, G., & Sáez, V. S. (2018). Distribución espacial del dengue en la Región Andina de Venezuela en distintos escenarios de cambio climático, una propuesta de investigación. Terra. Nueva Etapa, 34(55).

19. Ferro, C., Salas, J. D. las, González, M., Díaz, A., Cabrera, C., Flórez, Z., Duque, M. C., Lugo, L., & Bello, B. (2015). ¿Existen condiciones que favorecen la reaparición del virus de la encefalitis equina venezolana en la Alta Guajira colombiana? Biomédica, 35(1), 62-72.

20. Fuentes, B., Panuzio, A., Villarroel, F., Ävila, A., Pírela, E. P., C, I. P. de, Molero, M., & Prieto, Y. (2014). Casos de Rabia Urbana en el Estado Zulia-Venezuela. Período 2007-Julio 2013. Kasmera, 42(2), 156-164.

21. García-Silvera, E. E., Meléndez-Mogollón, I., Berrios-Rivas, A. T., & Pérez, A. (2021). Impacto del cambio climático en la salud humana. Revista Venezolana de Salud Pública, 9(2), 9-18.

22. Giménez Pardo, C. (2021). Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS), 6(1), Article 1. https://doi.org/10.37536/RIECS.2021.6.1.260

23. Haddaway, N. R., Collins, A. M., Coughlin, D., & Kirk, S. (2015). The Role of Google Scholar in Evidence Reviews and Its Applicability to Grey Literature Searching. PloS One, 10(9), e0138237. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138237

24. Herrera Cuenca, M. (2020). Los dilemas entre el cambio climático, la dieta saludable/sostenible y la sindemia de las sociedades post-modernas. Anales Venezolanos de Nutrición, 33(1), 76-79.

25. La Literatura Gris. (2011). Formación universitaria, 4(6), 1-2. https://doi.org/10.4067/S0718-50062011000600001

26. Maitín, C., Carrasco Aquino, R., Rodríguez, R. J., & López, J. (2020). Una aproximación a la historia y situación actual de las investigaciones científicas sobre cambio climático en Venezuela Algunos avances y retos temáticos. Terra. Nueva Etapa, 36(60).

27. Martín-Olmedo, P. (2023). Adaptabilidad al cambio climático. Revista de Salud Ambiental, 23(1), Article 1.

28. Matos, M., POGGIO, C., SERRANO, L., SIFONTES-CABELLO, A., RAMOS-ZAPATA, J., BÓNOLI, S., VÁSQUEZSUÁREZ, A., & DE SOUSA, L. (2019). PERFIL ECOEPIDEMIOLÓGICO DE LOS ACCIDENTES POR OFIDIOS EN EL ESTADO SUCRE, VENEZUELA (2002-2006). Saber: Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigacion, 31.

29. Mora, C., McKenzie, T., Gaw, I. M., Dean, J. M., von Hammerstein, H., Knudson, T. A., Setter, R. O., Smith, C. Z., Webster, K. M., Patz, J. A., & Franklin, E. C. (2022). Over half of known human pathogenic diseases can be aggravated by climate change. Nature Climate Change, 12(9), 869-875. https://doi.org/10.1038/s41558-022-01426-1

30. Nieves, E., Rujano, M., Ospino, H., Oraá, L., Rondón, Y., Sánchez, M., Rondón, M., Sánchez, Y., Rojas, M. D., & González, N. (2015). Efectos del cambio climático sobre la distribución potencial de los flebotominos transmisores de leishmaniasis en Mérida Venezuela. Intropica: Revista del Instituto de Investigaciones Tropicales, 10(1), 60-73.

31. Oletta, J., Walter, C., & Carvajal, A. (2022, diciembre 5). Información Epidemiológica en Venezuela, Según el Boletín Epidemiológico Semanal del MPPS, N· 41 de 2022. Análisis Preliminar | Academia Nacional de Medicina. https://academianacionaldemedicina.org/de-interes/informacion-epidemiologica-en-venezuela-segun-el-boletin-epidemiologico-semanal-del-mpps-n%c2%b7-41-de-2022-analisis-preliminar/

32. Paz-Gañan C, Escalona E, García Y. Dilemas éticos en Venezuela durante la pandemia de COVID-19. Una revisión sistemática / Ethical dilemmas in Venezuela during the COVID-19 pandemic. A Systematic review. Comunidad Salud [Internet]. 2024;22(1):1-12. Disponible en: http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/index1.htm

33. PAHO, O. P. A. H. (1995). Brote de encefalitis equina venezolana, 1995. OPS. Boletín Epidemiológico;16(4),Dic. 1995. https://iris.paho.org/handle/10665.2/36429

34. Paredes, Y., Lobo, J. F. C., & Contreras, L. (2017). Prevalencia del dengue en la parroquia de Lagunillas, municipio Sucre, estado Mérida, 2005–2015. Revista Venezolana de Salud Pública, 5(2), 9-18.

35. Rodríguez-Rojas, D., DE SOUSA-INSANA, E., VÁSQUEZ-SUÁREZ, A., KIRIAKOS, D., & DE SOUSA, L. (s. f.). ACCIDENTES CAUSADOS POR ANIMALES VENENOSOS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CUMANÁ, VENEZUELA, 2014-2016.

36. Rojas, M., & Espinosa, C. (2015). Contaminantes químicos en agua y aire en Venezuela (2006-2013). Salus, 19(2), 44-52.

37. Rossati, A. (2017). Global Warming and Its Health Impact. The International Journal of Occupational and Environmental Medicine, 8(1), 7-20. https://doi.org/10.15171/ijoem.2017.963

38. Shu-Qin, D., Tan, C. P.-T., Tay, M. J.-Y., Ong, S. G., Tham, E. H., Siah, K. T. H., Eriksson, J. G., Godfrey, K. M., Shek, L. P.-C., & Loo, E. X.-L. (2020). Developmental Origins of Health and Disease: Impact of environmental dust exposure in modulating microbiome and its association with non-communicable diseases. Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 11(6), 545-556. https://doi.org/10.1017/S2040174420000549

39. Tineo-González, E., Contreras-Peña, Y., Reyes-Lugo, M., Morocoima, A., & Herrera, L. (2021). Modelo de distribucion espacial de Panstrongylus geniculatus Latreille 1811 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) vector del agente de la Enfermedad de Chagas en Venezuela. Revista Cientifica de la Facultade de Veterinaria, 31(1).

40. United Nations. (2015). La Agenda para el Desarrollo Sostenible. Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

41. United Nations The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023 — IPCC. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/

42. Vásquez-Suárez, A., SÁNCHEZ-COLMENARES, M., MATOS, M., BÓNOLI, S., BORGES, A., BÓNOLI-CAMACHO, A., SERRANO, L., & DE SOUSA, L. (2012). Accidentes causados por animales venenosos, Hospital Luis Razetti, Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006). SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente, 24(2), 160-175.

43. Virolainen, S. J., VonHandorf, A., Viel, K. C. M. F., Weirauch, M. T., & Kottyan, L. C. (2023). Gene-environment interactions and their impact on human health. Genes and Immunity, 24(1), 1-11. https://doi.org/10.1038/s41435-022-00192-6

44. Walinski, A., Sander, J., Gerlinger, G., Clemens, V., Meyer-Lindenberg, A., & Heinz, A. (2023). The Effects of Climate Change on Mental Health. Deutsches Arzteblatt International, 120(8), 117-124. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2022.0403

45. Yu, P., Xu, R., Yang, Z., Ye, T., Liu, Y., Li, S., Abramson, M. J., Kimlin, M., & Guo, Y. (2023). Cancer and Ongoing Climate Change: Who Are the Most Affected? ACS Environmental Au, 3(1), 5-11. https://doi.org/10.1021/acsenvironau.2c00012

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Paz-Gañan Carlos, Aguiar Henry, Coronado Hilfel, Evelin Escalona, Juan Quintana.

Curación de datos: Paz-Gañan Carlos, Aguiar Henry, Coronado Hilfel, Evelin Escalona, Juan Quintana.

Análisis formal: Paz-Gañan Carlos, Aguiar Henry, Coronado Hilfel, Evelin Escalona, Juan Quintana.

Redacción – borrador original: Paz-Gañan Carlos, Aguiar Henry, Coronado Hilfel, Evelin Escalona, Juan Quintana.

Redacción – revisión y edición: Paz-Gañan Carlos, Aguiar Henry, Coronado Hilfel, Evelin Escalona, Juan Quintana.

ANEXOS

Figura 1. Componentes de metodología PICO

Figura 2. Operadores booleanos de búsqueda

Figura 3. Criterios Inclusión y Exclusión

Figura 4. Descripción de los artículos analizados

Figura 5. Descripción de los artículos analizados

Figura 6. Descripción de los artículos analizados

Figura 7. Descripción de los artículos analizados

Figura 8. Diagrama de flujo de información de las diferentes fases de la revisión bibliográfica