doi: 10.56294/hl2024.510

ORIGINAL

Clinico-epidemiological factors of pelvic inflammatory disease

Factores clínico-epidemiológicos de la Enfermedad Inflamatoria Pelviana

Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz1, Diosmery Martínez Rojas1, Silvio Casabella Martínez1, Angel Oshumaré Chacón Alpí1

1Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Policlínico Universitario Docente “Pedro Borrás Astorga”. Pinar del Río, Cuba.

Citar como: Martínez Rojas D, Lescalle Ortiz Y de la C, Casabella Martínez S, Chacón Alpí AO. Clinico-epidemiological factors of pelvic inflammatory disease. Health Leadership and Quality of Life. 2024; 3:.510. https://doi.org/10.56294/hl2024.510

Enviado: 02-04-2024 Revisado: 12-08-2024 Aceptado: 01-12-2024 Publicado: 02-12-2024

Editor: PhD.

Prof.

Neela Satheesh ![]()

ABSTRACT

Introduction: pelvic inflammatory disease (PID) is the most frequent serious infection in women between 16 and 25 years old. Early ages are the period of highest risk of occurrence due to the higher incidence of risk factors related to unsafe sexual behaviors.

Method: an observational, descriptive, cross-sectional research was carried out with the objective of reducing the incidence of PID risk factors in young patients diagnosed in Gynecology consultations of Primary Health Care, belonging to the Pedro Borras Astorga Polyclinic, in the period from January 2022 to March 2024. The universe consisted of 3655 women between 16 and 25 years of age from the aforementioned health area and a sample of 63 patients who met the inclusion criteria was used.

Excel, Windows version 11 for automated processing and analysis, summary measures for qualitative variables: absolute frequencies and percentages.

Results: it was found that most of the adolescents had unprotected sexual relations, began sexual relations before the age of 14, reported a history of induced abortions, 100 % requested attention for pelvic pain and in all of them the clinical response to the indicated medical treatment was evaluated, based on the decrease in the intensity of the pelvic pain and the changes in the initial ultrasound findings. The most effective combination was triple antibiotic therapy.

Keywords: Pelvic Inflammatory Disease; Risk Factor.

RESUMEN

Introducción: la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es la infección grave más frecuente en mujeres entre 16 y 25 años. Las edades tempranas son el periodo de mayor riesgo de aparición por la mayor incidencia de factores de riesgo relacionados con conductas sexuales inseguras.

Método: se realizó una investigación observacional, descriptiva, transversal con el objetivo de disminuir la incidencia de factores de riesgo de EIP en pacientes jóvenes diagnosticadas en las consultas de Ginecología de la Atención Primaria de Salud, pertenecientes al Policlínico Pedro Borras Astorga, en el periodo de enero de 2022 a marzo de 2024. El universo estuvo conformado por 3655 mujeres ente 16 y 25 años del área de salud antes mencionada y se trabajó con una muestra de 63 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión.

Excel, Windows versión 11 para procesamiento y análisis automatizado, medidas de resumen para variables cualitativas: frecuencias absolutas y porcentajes.

Resultados: se encontró que la mayoría de las adolescentes tenían relaciones sexuales desprotegidas, comenzaron las relaciones sexuales antes de los 14 años, refirieron antecedentes de abortos provocados, el 100 % solicitó atención por dolor pélvico y en todas se evaluó la respuesta clínica al tratamiento médico indicado, a partir de la disminución de la intensidad del dolor pélvico y de las modificaciones de los hallazgos ecográficos iniciales. La combinación más efectiva fue de la triple terapia antibiótica.

Palabras clave: Enfermedad Inflamatoria Pelviana; Factor de Riesgo.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) constituye un problema de salud pública de alta relevancia debido a su impacto en la salud reproductiva y general de las mujeres. Esta condición, caracterizada por la inflamación del tracto genital superior, abarca una amplia gama de manifestaciones clínicas que van desde formas asintomáticas hasta cuadros graves que comprometen la fertilidad, la funcionalidad del aparato reproductivo y la calidad de vida de las pacientes.

Uno de los desafíos más significativos en el manejo de la EPI radica en su diagnóstico, ya que los síntomas y signos clínicos carecen de sensibilidad y especificidad adecuadas. Estudios han demostrado que el valor predictivo positivo de la clínica oscila entre el 65 % y el 90 % en comparación con métodos más precisos, como la laparoscopía. Este margen de incertidumbre en el diagnóstico no solo dificulta el tratamiento oportuno, sino que también contribuye a la persistencia de complicaciones como infertilidad, embarazos ectópicos y dolor pélvico crónico, que representan entre el 30 % y el 50 % de los casos.

Desde el punto de vista económico, la EPI supone una carga significativa para los sistemas de salud. En Estados Unidos, el costo anual asociado a esta enfermedad se estima en 3,5 billones de dólares, mientras que en Francia alcanza los 500 millones de francos. Estas cifras reflejan la necesidad de estrategias efectivas de prevención y manejo para mitigar su impacto.

El uso de métodos anticonceptivos desempeña un papel dual en la EPI. Mientras que los anticonceptivos orales han mostrado cierta capacidad para reducir el riesgo de formas clínicamente manifiestas y su severidad, también se ha observado que aumentan la incidencia de salpingitis silenciosa al facilitar la infección por *Chlamydia trachomatis*. Por otro lado, los métodos de barrera y los espermicidas ofrecen una protección más directa al reducir la incidencia de infecciones de transmisión sexual y, por ende, de EPI.

Los antecedentes de EPI incrementan significativamente el riesgo de recurrencia, probablemente debido a alteraciones estructurales en las trompas de Falopio que interfieren con su función de limpieza. Ante esta realidad, es imperativo fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, promoviendo así una atención integral que aborde no solo las manifestaciones clínicas de la EPI, sino también sus complicaciones a largo plazo.

Las estimaciones sobre su incidencia, prevalencia, severidad, secuelas y el grado en que pueden ser prevenibles, indican que causa enormes pérdidas para la población afectada y la sociedad. Es importante mostrar estadísticamente los factores que la predisponen y realizar acciones en el ámbito de la promoción y la prevención.

En nuestra área no existen reportes sistematizados de esta enfermedad; sin embargo, ha sido causa de consultas frecuentes al servicio de urgencias y de ginecología, trascendiendo de manera significativa por tener aparejada varias complicaciones. Es por ello que nos proponemos caracterizar los factores de riesgo prevalentes en la EIP en mujeres jóvenes pertenecientes al Policlínico Pedro Borrás Astorga, en el periodo comprendido entre enero de 2022 a marzo de 2024

Objetivo

Identificar las características clínico epidemiológicas de las pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria pelviana.

MÉTODO

Tipo de estudio

Se realizó una investigación observacional, descriptiva, transversal en pacientes jóvenes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica tratadas en las consultas de Ginecología de la atención primaria de salud, pertenecientes al Policlínico Pedro Borras Astorga, en el periodo de enero de 2022 a marzo de 2024. Se trabajó con 63 mujeres de un universo de 3655 divididas en dos grupos etarios: Grupo I (de 16 a 20) y Grupo II (de 21 a 25) que cumplieron con los criterios de inclusión.

Criterios de inclusión

Conformidad con participar en el estudio (consentimiento informado).

Mujeres con edades entre 16 y 25 años de edad pertenecientes al área de salud.

Criterios de exclusión

No cumplir con los criterios de inclusión.

Criterios de salida

Abandono voluntario.

Métodos utilizados

Métodos de investigación científica

Rector: Dialéctico – materialista: proporcionó los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y de salud como bases teóricas que sustentan el desarrollo del objeto de investigación en la evolución de sus contradicciones y relaciones durante la prestación de servicios.

Métodos del nivel teórico

Histórico – Lógico: Proporcionó la vía o camino a seguir para llegar a conocer las tendencias fundamentales en el estudio del objeto que permitirá identificar los factores de riesgo sobre bases objetivas.

Análisis-síntesis: Permitió la revisión bibliográfica de los documentos rectores, la literatura especializada y otros materiales.

Inductivo deductivo: Se empleó para develar los conceptos esenciales que configuran el objeto, las tendencias que determinan su evolución, los rasgos que descubre su estudio diagnóstico para lograr la definición del objeto en correspondencia con el contexto donde se desarrolla.

Métodos empíricos

Análisis documental, Se revisaron documentos rectores de la Atención Primaria de Salud y las historias clínicas individuales de las mujeres objeto de estudio archivadas en los consultorios médicos de nuestro policlínico.

Métodos estadísticos

Se utilizó la estadística descriptiva a través del método porcentual, presente en las tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas, para la mejor interpretación de la información.

De procesamiento y análisis

La recolección de datos se realizó a partir de informaciones obtenidas de la encuesta elaborada y aplicada por la autora de la investigación a las mujeres de la muestra, además de la información aportada por el departamento de estadística del área de salud. Todo fue incluido en una base de datos creada al efecto en el sistema Excel para Windows versión 11 con procesamiento y análisis automatizado en hoja de cálculo del programa Microsoft Excel, auxiliándose en una computadora QuadCore Intel Core i5, mediante el cual se estimaron las medidas de resumen para variables cualitativas: frecuencias absolutas y porcentajes además para el procesamiento de los datos se emplearon los procedimientos de la estadística descriptiva

|

Tabla 1. Operacionalización de variables |

|||

|

Variable (nombre y definición) |

Variable (tipo) |

Escala |

Indicador |

|

Grupos de estudio |

Cualitativa nominal dicotómica |

Grupo I, Grupo II |

Frecuencia absoluta y porcentaje |

|

Edad |

Cuantitativa discreta continua |

16-20 años, 21-25 años |

Frecuencia absoluta y porcentaje |

|

Color de la Piel |

Cualitativa nominal dicotómica |

Blanca, Negra |

Frecuencia absoluta y porcentaje |

|

Ocupación |

Cualitativa nominal dicotómica |

Trabaja, Estudia |

Frecuencia absoluta y porcentaje |

|

Procedencia |

Cualitativa nominal dicotómica |

Urbana, Rural |

Frecuencia absoluta y porcentaje |

|

Factores de riesgo relacionados con la conducta sexual |

Cualitativa nominal politómica |

Relaciones sexuales desprotegidas Relaciones sexuales precoces Uso de dispositivos intrauterinos (DIU) Antecedentes de abortos |

Frecuencia absoluta y porcentaje

|

|

Número de parejas sexuales |

Cualitativa nominal politómica |

1 2 3 4 5 o mas |

Frecuencia absoluta y porcentaje |

|

Principales manifestaciones clínicas |

Cualitativa nominal politómica |

Dolor pélvico Fiebre Leucorrea |

Frecuencia absoluta, porcentaje |

|

Resultados de complementarios |

Cualitativa nominal politómica |

Eritrosedimentacion acelerada Leucograma positivo Elementos sugestivos de absceso en Ultrasonografía |

Frecuencia absoluta, porcentaje |

|

Tratamiento administrado |

Cualitativa nominal politómica |

(Tratam. médico) Penicilina+Cefuroxima +Ceftriaxone+Amikacina+Metronidazol (Tratam. Quirúrgico) Histerectomía con doble anexectomía o anexectomía unilateral |

Frecuencia absoluta, porcentaje |

Consideraciones éticas. Basado en lo establecido en la Declaración de Helsinki(44), para la realización de estudios investigativos en seres humanos, se les informó a las adolescentes que su participación es de forma voluntaria, que no representará ningún compromiso y que tendrán la total libertad de aceptarlo o no, y se les explicó que los datos obtenidos solo serán utilizados con fines investigativos, y el anonimato en la información brindada. Para ello se les entregó a firmar el acta de consentimiento informado. Toda la información que se procesó y se utilizó en este estudio, se conservará bajo los principios de máxima confidencialidad y en ningún caso se revelará la identidad de las personas involucradas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

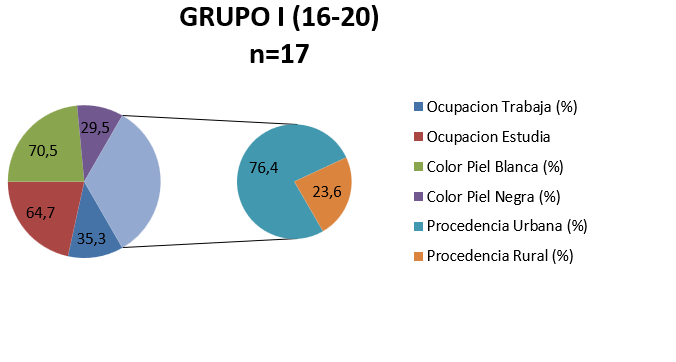

Figura 1. Grupo 16-20 años

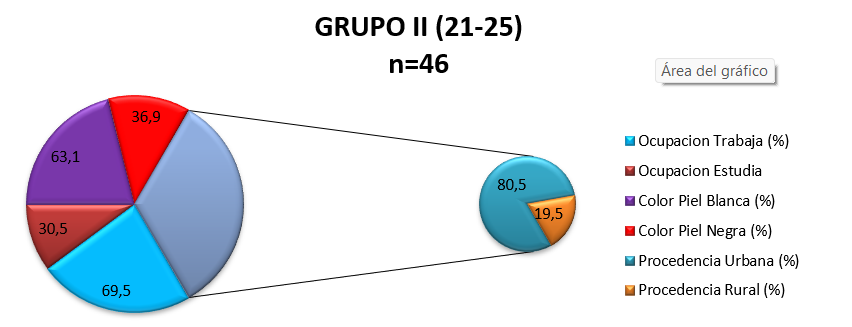

Figura 2. Grupo 21-25 años

La figura 2 muestra las características sociodemográficas de las pacientes incluidas en el estudio, sobresaliendo el grupo etario de 21 a 25 años con 46 mujeres. Respecto a las restantes variables, se encontró un predominio del color de la piel: blanca, en ambos grupos, sobrepasando el 60 %. Las mujeres vinculadas laboralmente representaron el 69,5 %, en el grupo II en discordancia con 35,3 % del grupo I, debido a que la mayoría son estudiantes, siendo la procedencia urbana la de mayor representatividad con un 76,4 % en el primer grupo y de un 80,5 % en el grupo II.

Cercano a los resultados de nuestro trabajo, un estudio publicado en Guayaquil, Ecuador en 2020 constata que la media de edad de las pacientes es de 24 años. 20 resultados de investigación en Perú, no muestran similitud, pues el grupo etario de mayor incidencia fue el de 25 a 35 años, con una edad mínima de 19 años y una edad máxima de 45 a 51. Los mismos autores exponen que el 95 % de las pacientes eran de color de la piel mestiza, no coincidiendo con las nuestras, donde las mujeres blancas prevalecieron estando relacionado esto con la distribución de esta variable en la población cubana en general, y la pinareña en particular. El hecho de que en el presente estudio predominaron las mujeres trabajadoras, es reflejo de que la mujer cubana se caracteriza por tener en su mayoría vínculo laboral, pero también está relacionado con el grupo de menor edad, y generalmente en esta etapa de la vida, la actividad fundamental es el estudio y no el trabajo, derecho que tienen libremente nuestras jóvenes, a diferencia de otros países de la región.

Se considera que, aunque la ocupación no es un elemento decisivo en la incidencia de EIP, determinadas profesiones, como aquellas que exigen largas estadías de pie, pueden incidir en un agravamiento del dolor pélvico ocasionado por la enfermedad inflamatoria.(51,52)

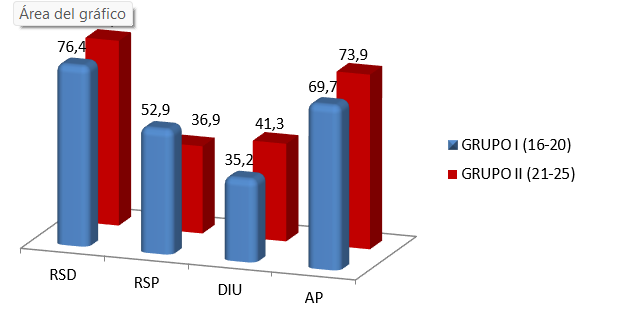

Figura 3. Distribución de la muestra según factores de riesgo relacionados con la conducta sexual

La figura 3 presenta los factores de riesgo relacionados con la conducta sexual de las pacientes. Se encontró en grupo I, que las relaciones sexuales desprotegidas (RSD) representaron el 76,4 % de los casos, el 52,9 % refirió relaciones sexuales precoces (RSP), el 35,2 % antecedentes de uso de DIU, y el 69,7 % abortos provocados. En el grupo II, el 78,2 % declaró haber tenido relaciones sexuales desprotegidas, el 36,9 %, relaciones sexuales precoces, el 41,3 % haber usado DIU, y el 73,9 % antecedentes de interrupción de embarazo.

Los adolescentes y jóvenes son un grupo poblacional que presentan factores de riesgo que predisponen la aparición de enfermedades de transmisión sexual y procesos inflamatorios pélvicos. En el presente estudio se identificaron como factores más importantes, las relaciones sexuales desprotegidas, y el antecedente de aborto provocado en ambos grupos, con porcentajes similares. Este resultado muestra que las estrategias de prevención de este tipo de enfermedades no han sido eficientes. García Roche y col, describe en un artículo,15 que el 30 % de las encuestadas nunca usaban condón o preservativo durante las relaciones sexuales y el 49 % lo usaba ocasionalmente. En investigación realizada por Vargas Celaya en un Hospital de Costa Rica, el 76,4 % de las pacientes, quienes además son menores de 20 años, tenían relaciones sin protección,8 dato similar al identificado en esta serie.

El aborto provocado en edades tempranas como la adolescencia, coincide con el inicio de las relaciones sexuales por los jóvenes sin orientación, preparación y muchas veces sin protección. El profesor Peláez Mendoza,16 plantea en un artículo sobre el uso de métodos anticonceptivos en la adolescencia, que la práctica de la sexualidad en esta etapa de la vida es vital y determina la salud reproductiva futura. En la actualidad, el aborto es uno de los problemas de salud y cuando se produce en adolescentes, la gravedad de la situación es mayor. Las consecuencias de la instrumentación para la interrupción de embarazo se relacionan con infecciones ginecológicas y los procesos inflamatorios pelvianos.

|

Tabla 2. Distribución de la muestra según número de parejas sexuales |

||||||

|

Número de parejas |

Grupo I |

Grupo II |

Total |

|||

|

No |

% |

No |

% |

No |

% |

|

|

1 |

2 |

11,7 |

11 |

23,9 |

13 |

20,6 |

|

2 |

8 |

47,1 |

17 |

36,9 |

25 |

39,6 |

|

3 |

3 |

17,6 |

13 |

28,2 |

16 |

34,7 |

|

4 >=5 Total |

2 2 17 |

11,7 11,7 100 |

2 3 46 |

4,3 6,5 100 |

4 5 63 |

6,3 7,9 100 |

En la tabla 2 se muestra la distribución de las pacientes según el número de parejas sexuales. En ambos grupos predominaron las pacientes con dos parejas sexuales que representaron 47,05 % en el grupo I y 36,9 % en el grupo II. El porciento de pacientes con cuatro y más de cinco parejas sexuales en el grupo de las adolescentes fue de 11,7 %, y en el grupo II, de 4,3 % y 6,5 % respectivamente.

Otro factor de riesgo identificado, es el número de parejas sexuales, asociado a las relaciones sin protección. En el estudio predominaron las pacientes con dos y tres parejas en un año, en los dos grupos. Sin embargo, vale destacar que fue mayor el número de casos con cuatro o más parejas en el grupo de las adolescentes. Alarcón-Villaverde y otros,10 en investigación sobre enfermedad inflamatoria pélvica en adolescentes, refieren que predominaron las pacientes con tres o más parejas sexuales (51,7 %), seguidas de las adolescentes con dos parejas sexuales (35,7 %), cifras mayores a las de este estudio. Existe consenso en que la promiscuidad, el inicio precoz de las relaciones sexuales y el no uso del condón, juegan un rol determinante en la génesis de las infecciones de transmisión sexual, responsables de más de 90 % de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica.(8)

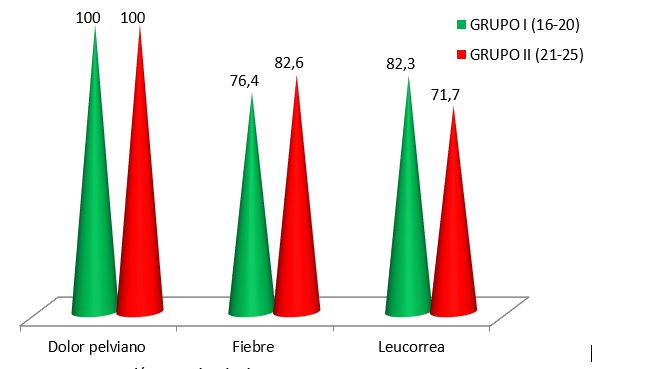

Figura 4. Distribución de la muestra según manifestaciones clínicas principales

El cuadro clínico con el que acudieron las pacientes a la institución se puede observar en la figura 4, donde en el 100 % de los casos se presentó el dolor pélvico como síntoma fundamental, en ambos grupos. En 76,4 % de los casos del grupo I y 82,6 % del grupo II se constató la fiebre. Fue mayor el porcentaje de pacientes con leucorrea en el grupo de las adolescentes (82,3 %), que en el grupo II (71,7 %).

La triada de leucorrea, fiebre y dolor pélvico, es clásica en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica. En esta serie, todos los casos acudieron con dolor pélvico. Este resultado coincide con otros autores que describen este síntoma, también en el 100 % de las pacientes.(10,12)

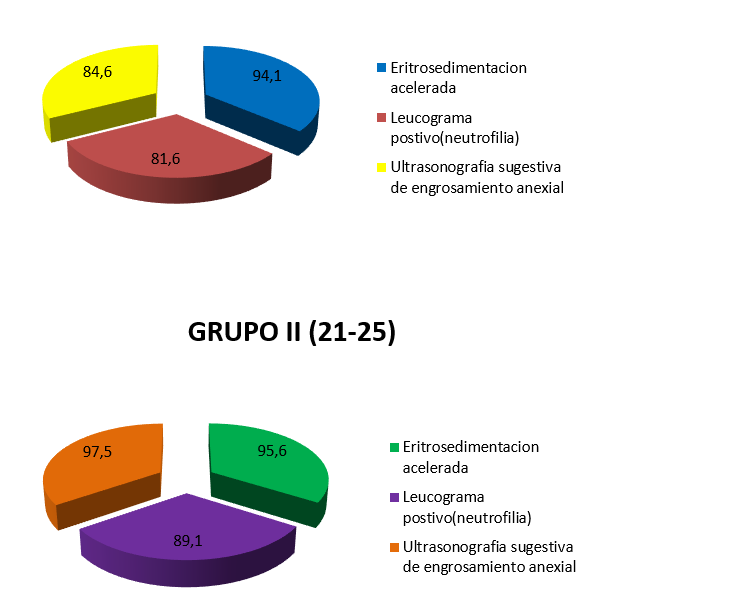

Figura 5. Distribución de la muestra según resultados de los complementarios

Los resultados de los complementarios del perfil de infecciones realizados a las pacientes se pueden apreciar en la figura no.4. En el grupo I, el 94,1 % de las pacientes tuvo la eritrosedimentación acelerada, el 81,6 % presentó, leucograma con leucocitosis a predominio de polimorfo nucleares neutrófilos, y el 84,6 mostró ultrasonido transvaginal con imágenes sugestivas de absceso tubo - ovárico. En el grupo II, el 95,6 % presentó eritrosedimentación acelerada, el 89,1 % el leucograma positivo y el 99 % con elementos sugestivos de la enfermedad en el USG (anejos engrosados, líquido en fondo de saco, útero aumentado de tamaño).

En relación con los exámenes complementarios, el informe del ultrasonido transvaginal en ambos grupos de estudio, reflejó imágenes sugestivas de absceso tubo - ovárico en el 100 % de las pacientes. La eritrosedimentación acelerada en un alto número de casos y el leucograma evidenció leucocitosis a predominio de neutrófilos en todas las adolescentes y en la mayoría de las pacientes del grupo II. García León et al.(17) en un estudio sobre ultrasonografía e EIP, publica resultados relacionados con estos complementarios, similares a la actual investigación; sin embargo, en una publicación sobre variables sociodemográficas y clínicas relacionadas con casos de EIP, entre los años 2013 y 2014,(3) los autores encuentran solo 30,9 % de las pacientes a las que se les realizó ultrasonografía vaginal con hallazgos sugerentes de enfermedad inflamatoria pelviana.

|

Tabla 3. Distribución de la muestra según respuesta clínica al tratamiento con AINES en el momento de evaluación |

||||

|

Momento de evaluación |

Respuesta Clínica al dolor |

Sin respuesta clínica al dolor |

||

|

No |

% |

No |

% |

|

|

3 días |

39 |

61,9 |

24 |

38,1 |

|

5 días |

58 |

92,1 |

5 |

7,9 |

|

10 días |

62 |

98,4 |

1 |

1,5 |

|

15 días |

62 |

98,4 |

1 |

1,5 |

Al evaluar la respuesta al tratamiento médico prescrito (terapia antimicrobiana combinada y antiinflamatorios no esteroideos (supositorios)se consideró favorable la respuesta clínica lograda en casi la totalidad de las pacientes tratadas en consulta de APS excepto en los primeros 3 días, algo que es normal ,por la poca efectividad del medicamento en las primeras 72 horas Se constató reducción gradual de la intensidad del dolor de una medición a otra y ya al décimo y decimoquinto alcanzó el 98,4 % de las pacientes.

El tratamiento de la EIPA presenta diversos objetivos terapéuticos, que son la eliminación de la infección aguda y los síntomas, y la prevención de las secuelas a largo plazo.(21) El dolor pélvico agudo es una causa frecuente de consulta en los servicios de urgencias. Los síntomas inespecíficos hacen que a menudo se encuentre esta patología ginecológica en pacientes remitidas por otras sospechas diagnósticas. Es reconocido su mayor impacto en mujeres durante la etapa más activa de su vida sexual, por lo que su aparición en la adolescencia y juventud temprana es frecuente, especialmente relacionado con el desarrollo de enfermedad inflamatoria pélvica.53 La autora reflexionan que el dolor, a pesar de no ser el único síntoma en la EIP, es el que más angustia genera en la paciente, y por ello es necesario abordarlo de forma eficaz y precoz. El mismo siempre debe ser una prioridad para el médico, tanto cuando es posible su desaparición por la resolución del proceso causal (como es el caso de la EIPA) como cuando no lo es.

El tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos se utiliza tempranamente en la fase aguda de la enfermedad para el alivio de los síntomas inflamatorios, entre los cuales el dolor constituye un importante marcador de la evolución de la EIPA. Resulta útil para la prevención de las secuelas a mediano y largo plazo, de gran repercusión para la mujer, como lo son la infertilidad y el embarazo ectópico, ya que la inflamación se considera responsable del desarrollo de complicaciones reproductivas tanto agudas como crónicas.(54,55) El uso de antiinflamatorios con corticoides o antiinflamatorios no esteroideos para reducir el dolor está descrito en la literatura. Vasallo Comendeiro et al.(53) publican un trabajo sobre el manejo del dolor pélvico crónico de disímiles causas, donde la más frecuente resulta la EIPA. Sus resultados muestran un alivio del dolor con el uso de terapias analgésicas combinadas, lo que se aprecia en la disminución de los valores medios obtenidos con la aplicación de la escala analógica del dolor. Si bien estos resultados coinciden con los hallazgos de la presente investigación, en la que las pacientes tuvieron respuesta clínica a partir de la reducción gradual de la intensidad del dolor de una medición a otra, y ya al décimo y al decimoquinto día alcanzó a casi la totalidad de las pacientes, las autoras alertan sobre el hecho de que estos son referidos a dolor crónico, por lo que los tiempos de evaluación son más largos y conseguir analgesia requiere de un mayor período de tiempo. Asimismo, la respuesta al tratamiento fue valorada a través de la evolución de los hallazgos ecográficos, con la constatación de la remisión de los mismos en la ecografía transvaginal evolutiva en un significativo porcentaje de las pacientes, confirmando la utilidad del estudio imagenológico para valorar la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento.

|

Tabla 4. Distribución de la muestra según respuesta clínica al tratamiento con AINES en el momento de evaluación |

|||||

|

Momento valoración por la Atención Secundaria de Salud |

Pacientes valoradas |

Tiempo de hospitalización en días |

|||

|

No |

% |

>7 días |

De 7 a 14 días |

+14 días |

|

|

No requirieron valoración |

42 |

66,7 |

_ |

_ |

_ |

|

Antes del 3er día |

9 |

14,3 |

_ |

7 |

_ |

|

Del tercer al séptimo día |

12 |

19,0 |

_ |

8 |

4 |

En la tabla 4 se evidencia la implementación del desafío “Una Salud” y queda expuesta claramente la estrecha interrelación entre la atención primaria y secundaria de salud, como un único sistema, característico de la medicina familiar. Se valoraron en la atención secundaria las pacientes que no cumplían con los criterios para ingreso en el hogar: adolescentes; pacientes con inflamación tumoral que la evolución clínica y radiológica evidenciaba que se estaba formando absceso; pacientes que tuvieron con dificultades para el acceso a la terapia y aquellas en las que la terapia por vía oral resulto refractaria.(57)

De las pacientes e la muestra 21 fueron valoradas en la atención secundaria: las 12 adolescentes (14,3 %) y aquellas que tuvieron evolución desfavorable (19,0 %)

Después de 72 horas, las pacientes en el hospital, con descenso de las cifras iniciales de la eritro, mejoría ultrasonografica y tacto vaginal sin masa tumoral se coordinó para ingreso en el hogar cumplimentando el tratamiento parenteral y evitar las secuelas características en la enfermedad: infertilidad: pelvialgia crónica y embarazos ectópicos.(57)

|

Tabla 5. Distribución de la muestra según esquema de tratamiento empleado |

||||||

|

Esquema tratamiento Inicial |

Grupo I |

Grupo II |

Total |

|||

|

No |

% |

No |

% |

No |

% |

|

|

Tratamiento Medico |

16 |

94,1 |

44 |

69,8 |

60 |

95,2 |

|

Ceftriaxona +Doxiciclina +Metronidazol |

0 |

0 |

6 |

13,0 |

6 |

9,5 |

|

Ciprofloxacino+ Metronidazol+ Azitromicina |

0 |

0 |

3 |

6,5 |

3 |

4,7 |

|

Penicilina +Amikacina+Metronidazol |

0 |

0 |

9 |

19,6 |

9 |

14,3 |

|

Cefuroxima + Amikacina+Metronidazol |

4 |

25 |

13 |

28,3 |

17 |

39,7 |

|

Ceftriaxona +Amikacina+Metronidazol |

12 |

75 |

13 |

28,3 |

25 |

44,4 |

|

Tratamiento Quirúrgico |

1 |

5,8 |

2 |

4,3 |

3 |

4,7 |

|

Total |

17 |

100 |

46 |

100 |

63 |

100 |

Se expone en la tabla 5 la distribución de la muestra según el tratamiento empleado. En el 95,2 % de las pacientes se utilizó el tratamiento médico con esquemas de triple terapia antibiótica, con respuesta adecuada y evolución favorable. En 9 pacientes se utilizaron las triadas de Ceftriaxona +Doxiciclina +Metronidazol o Ciprofloxacino+ Metronidazol+ Azitromicina, por ser alérgicas a los betalactámicos.(57)

Las pacientes con síntomas ligeros (9,5 % del grupo II), resolvieron con la triaa e penicilina, amikacina y metroniazol.(58) Solo una paciente del grupo I (5,78 %) presentó evolución desfavorable, con empeoramiento del cuadro clínico y requirió tratamiento quirúrgico, al igual que 3 del grupo II para un 4,7 %. El esquema de triple terapia antibiótica que más se empleó, fue la ceftriaxona asociada a amikacina y metronidazol, en ambos grupos, que representó el 44,4 % (75 % en el grupo I, y 28,3 % en el grupo II). A 28,3 % de las pacientes, se les administró el esquema que asoció cefuroxima, amikacina y metronidazol (25 % al grupo I y 29,5 % al grupo II). A las pacientes intervenidas quirúrgicamente se les realizó laparotomía exploradora con histerectomía total abdominal con doble anexectomía, en un caso del grupo I y anexectomía unilateral a tres pacientes, del grupo II.

Este resultado es más alentador al que expone Torriente-Vizcaíno(18) en un estudio de caracterización de adolescentes ingresadas en el servicio de Ginecología del Hospital “América Arias” donde la evolución satisfactoria fue del 91,3 % con tratamiento médico y la necesidad de tratamiento quirúrgico fue del 6,9 %. En cuanto al tratamiento médico antibiótico en las pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica, fundamentalmente en etapas avanzadas, la guía publicada por la Center for Disease Control and Prevention (CDC), en 2010, recomienda que los regímenes terapéuticos vayan encaminados a la eficacia frente a Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, por ser los gérmenes que mayor asociación tienen con esta entidad, y garantizar la cobertura frente a anaerobios, pues se aíslan con mucha frecuencia en el tracto genital superior de estas pacientes. En esta investigación, los esquemas más empleados asociaron ceftriaxona o cefuroxima con amikacina y metronidazol en la mayoría de los casos, con una evolución adecuada. Alarcón y otros,10 utilizaron, con buena evolución clínica en el 98,2 % de los casos, la triada de ceftriaxona con un aminoglucósido y metronidazol. Martínez Camilo et al.(12) reportan que el 80 % de las adolescentes estudiadas, resolvieron con tratamiento médico y utilizaron la combinación de penicilina con aminoglucósido y metronidazol, lo cual pudo estar determinado por no disponibilidad de cefalosporinas.

El tratamiento antibacteriano de la EIP debe ser empírico, precoz y de amplio espectro, para cubrir todos los posibles patógenos.(59) La Sociedad Colombiana de Ginecología y Obstetricia y la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades así lo recomiendan, ya que la vaginosis bacteriana es frecuente en mujeres diagnosticadas de EIP y los anaerobios se han aislado frecuentemente en muestras del tracto genital superior.(54,55)

CONCLUSIONES

Se concluye que las pacientes estudiadas presentaron factores de riesgo que predisponen la aparición de la EIP. Entre las variables sociodemográficas más significativas, estuvieron presentes la procedencia urbana, y las mujeres trabajadoras de color blanco. En todos los casos el dolor pélvico moderado-severo fue la manifestación clínica más frecuente por el que las pacientes acudieron a la institución de salud; los complementarios realizados fueron consistentes con el diagnóstico de EIP y. La ecografía transvaginal constituyó un medio diagnóstico útil para ayudar al diagnóstico de la EIPA, y para monitorear la evolución de la enfermedad, donde los anejos engrosados fueron el hallazgo principal para definir conducta. La evolución resultó satisfactoria al tratamiento médico empleado, que incluyó terapia antimicrobiana combinada y fármacos antiinflamatorios sistémico y local. Todas las pacientes fueron atendidas bajo el principio de la implementación el desafío “Una Salud” característico de la Medicina Familiar y del sistema de salud cubano.

Queda de manifiesto la importancia de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica como un diagnóstico diferencial de cualquier paciente femenina en edad fértil con dolor abdominal. Prevención es la palabra de orden. Es importante protocolizar la conducta médica ante pacientes con esta patología, de manera que pueda proporcionarse un tratamiento adecuado e integral que prevea el riesgo de complicaciones a corto y largo plazo. Recomendamos que la temática sea investigada en toda su magnitud, de preferencia con estudios prospectivos e intervenciones educativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kim HY, Yang JI, Moon C. Comparison of severe pelvic inflammatory disease, pyosalpinx and tubo-ovarian abscess. J Obstet Gynaecol Res [Internet]. 2015 [citado 2023 Oct 12];41(5):742-6. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25363239

2. Baquedano Mainar L, Lamarca Ballestero M, Puig Ferrer F, Ruiz Conde MA. Enfermedad inflamatoria pélvica: un reto en el diagnóstico y tratamiento precoz. Rev Chil Obstet Ginecol [Internet]. 2014 [citado 2023 Oct 12];79(2):115-20. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262014000200009

3. Álvarez-Pabón Y, Sepúlveda-Agudelo J, Díaz-Martínez LA. Enfermedad pélvica inflamatoria: análisis retrospectivo. Ginecol Obstet Méx [Internet]. 2014 [citado 2023 Oct 12];85(7):433-41. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0300-90412017000700433

4. Vázquez Valerio L. Enfermedad pélvica inflamatoria. Rev Méd Sinergia [Internet]. 2017 [citado 2023 Oct 12];2(12):11-4. Disponible en: https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/102/165

5. Xholli A, Cannoletta M, Cagnacci A. Seasonal trend of acute pelvic inflammatory disease. Arch Gynecol Obs [Internet]. 2014 [citado 2023 Oct 12];289:1017-22. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24258789

6. Terao M, Koga K, Shiro K, Yosuga Y, Yano T. Factors that predict poor clinical course among patients hospitalized with pelvic inflammatory disease. J Obstet Gynaecol Res [Internet]. 2014 [citado 2023 Oct 12];40(2):495-500. Disponible en: https://www.semanticscholar.org/paper/Factors-that-predict-poorclinical-course-among-TeraoKoga/463d15ae2630b6addc34eba622817693c590e148

7. Zeledón Rojas N. Enfermedad pélvica inflamatoria. Rev Méd Sinergia [Internet]. 2016 [citado 2023 Oct 12];1(12):3-9. Disponible en: https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/53

8. Vargas Celaya DA. Enfermedad pélvica inflamatoria. Rev Méd Costa Rica Centroamérica [Internet]. 2014 [citado 2023 Oct 12];71(612):719-22. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2014/rmc144q.pdf

9. Barrantes Rodríguez S. Enfermedad pélvica inflamatoria. Rev Méd Costa Rica Centroamérica [Internet]. 2015 [citado 2023 Oct 12];72(614):105-9. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2015/rmc151u.pdf

10. Alarcón-Villaverde J, Ramos-Castillo J. Infecciones en ginecología y obstetricia: producción científica de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en sus setenta años de vida institucional. Rev Peru Ginecol Obstet [Internet]. 2017 [citado 2023 Oct 12];63(3):429-47. Disponible en: https://www.scielo.org.pe

11. Reckart ML, Gilbert M, Meza R, Kim PH, Chang M, Money DM, et al. Chlamydia public health programs and the epidemiology of pelvic inflammatory disease and ectopic pregnancy. J Infect Dis [Internet]. 2013 [citado 2023 Oct 12];207(1):30-8. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23100568

12. Martínez Camilo V, Vanegas Estrada R. Enfermedad inflamatoria pélvica tumoral en adolescentes. Rev Cubana Obstet Ginecol [Internet]. 2002 [citado 2023 Oct 12];28(2):[aprox. 6 p.]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0138-600X2002000200008

13. Santana Suárez MA, Suárez Suárez B, Ocón Padrón L, Seara Fernández S. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria. Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia [Internet]. 2018 [citado 2023 Oct 12];45(4):157-62. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-e-investigacion-ginecologia-obstetricia-7-avance-resumen-diagnosticotratamiento-enfermedad-pelvica-inflamatoria-S0210573X17300345

14. Ross J, Guaschino S, Cusini M, Jensen J. Guía Europea 2017 para el manejo de la Enfermedad Inflamatoria Pélviana. Int J STD AIDS [Internet]. 2018 [citado 2023 Oct 12];29(2):[aprox. 10 p.]. Disponible en: http://www.fasgo.org.ar/images/Guia_Europea_para_el_Tratamiento_de_la_EPI.pdf

15. García Roche RG, Cortés Alfaro A, Vila Aguilera LE, Hernández Sánchez M, Mesquia Valera A. Relaciones sexuales y uso del preservativo en adolescentes y jóvenes de un área de salud. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2006 [citado 2023 Oct 12];22(1):[aprox. 7 p.]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252006000100003

16. Peláez Mendoza J. El uso de métodos anticonceptivos en la adolescencia. Rev Cubana Obstet Ginecol [Internet]. 2016 [citado 2023 Oct 12];42(1):[aprox. 7 p.]. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2016000100011

17. García León L, Mendoza JR, Herrera Llerena N, Núñez A. Valor de la ultrasonografía abdominal en la enfermedad inflamatoria pélvica. Rev Cubana Obstet Ginecol [Internet]. 2001 [citado 2023 Oct 12];27(1):12-5. Disponible en: https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2001000100002

18. Torriente-Vizcaíno L. Caracterización de adolescentes ingresadas en el servicio de Ginecología (2011-2013). Rev Cubana Obstet Ginecol [Internet]. 2016 [citado 2023 Oct 12];42(2):147-57. Disponible en: https://scielo.sld.cu/pdf/gin/v42n2/gin01216.pdf

19. Cava Moreno MT. Enfermedad pélvica inflamatoria como factor de riesgo para el desarrollo de embarazo ectópico [tesis en Internet]. Trujillo, Perú: Universidad Nacional de Trujillo; 2016 [citado 2023 Oct 12]. Disponible en: http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/3600/CavaMoreno_M.pdf?sequence=1

20. Criollo Apolinario G, Reyes Tigrero T. Complicaciones de enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres de edad reproductiva en el Hospital Universitario en período 2018–2019 [Internet]. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil; 2019 [citado 2023 Oct 12]. Disponible en: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/42212/1/CD-560_CRIOLLO%20APOLINARIOREYES%20TIGRERO.pdf

21. Santana Suárez MA, Suárez Suárez B, Ocón Padrón L, Seara Fernández S. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria. Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia [Internet]. 2018 [citado 2023 Oct 12];45(4):157-62. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-e-investigacion-ginecologia-obstetricia-7-avance-resumen-diagnostico-y-tratamiento-enfermedadpelvica-inflamatoria-S0210573X17300345

22. Ford GW, Decker CF. Pelvic inflammatory disease. Dis Mon [Internet]. 2016 Aug [citado 2023 Oct 12];62(8):301-5. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.disamonth.2016.03.015

23. Paavonen J. Pelvic inflammatory disease. From diagnosis to prevention. Dermatol Clin [Internet]. 1998 Oct [citado 2023 Oct 12];16(4):747-56. Disponible en: https://doi.org/10.1016/s0733-8635(05)70041-3

24. Haggerty CL, Gottlieb SM, Taylor BD, Low N, Xu F, Ness RB. Risk of sequelae after Chlamydia trachomatis genital infection in women. J Infect Dis [Internet]. 2010 Jun [citado 2023 Oct 12];201(Suppl 2):S134-55. Disponible en: https://doi.org/10.1086/652395

25. World Bank. World development report 1993: investing in health, world development indicators [Internet]. New York: Oxford University Press; 1993 [citado 2023 Oct 12]. Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5976

26. Crossman SH. The challenge of pelvic inflammatory disease. Am Fam Physician [Internet]. 2006 Mar [citado 2023 Oct 12];73(5):859-64. Disponible en: https://www.aafp.org/afp/2006/0301/p859.html

27. Trent M, Bass D, Ness RB, Haggerty C. Recurrent PID, subsequent STI, and reproductive health outcomes: findings from the PID evaluation and clinical health (PEACH Study). Sex Transm Dis [Internet]. 2011 Sep [citado 2023 Oct 12];38(9):879-81. Disponible en: https://dx.doi.org/10.1097%2FOLQ.0b013e31821f918c

28. French CE, Hughes G, Nicholson A, Yung M, Ross JD, Williams T, et al. Estimation of pelvic inflammatory disease diagnoses: trends in England, 2000-2008. Sex Transm Dis [Internet]. 2011 Mar [citado 2023 Oct 12];38(3):158-62. Disponible en: https://doi.org/10.1097/olq.0b013e3181f22f3e

29. Bakken IJ, Ghaderi S. Incidence of pelvic inflammatory disease in a large cohort of women tested for Chlamydia trachomatis: a historical follow-up study. BMC Infect Dis [Internet]. 2009 Aug [citado 2023 Oct 12];9:130. Disponible en: https://doi.org/10.1186/1471-2334-9-130

30. Land JA, Van Bergen JEAM, Morré SA, Postma MJ. Epidemiology of Chlamydia trachomatis infection in women and the cost-effectiveness of screening. Hum Reprod Update [Internet]. 2010 Mar-Apr [citado 2023 Oct 12];16(2):189-204. Disponible en: https://doi.org/10.1093/humupd/dmp035

31. Pinto VM, Szwarcwald CL, Baroni C, Stringati LL, Inocencio LA, Miranda AE. Chlamydia trachomatis prevalence and risk behaviors in parturient women aged 15 to 24 in Brazil. Sex Transm Dis [Internet]. 2011 Oct [citado 2023 Oct 12];38(10):957-61. Disponible en: https://doi.org/10.1097/olq.0b013e31822037fc

32. National Center for Health Statistics. National health and nutrition examination survey 2013-2014 [Internet]. Washington, D.C.: Centers for Disease Control and Prevention; 2020 [citado 2023 Oct 12]. Disponible en: https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/index.htm

33. Kreisel K, Torrone E, Bernstein K, Hong J, Gorwitz R. Prevalence of pelvic inflammatory disease in sexually experienced women of reproductive age – United States, 2013-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep [Internet]. 2017 Jan [citado 2023 Oct 12];66(3):80-3. Disponible en: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6603a3

34. Das BB, Ronda J, Trent M. Pelvic inflammatory disease: improving awareness, prevention, and treatment. Infect Drug Resist [Internet]. 2016 Aug [citado 2023 Oct 12];9:191-7. Disponible en: https://dx.doi.org/10.2147%2FIDR.S91260

35. Sutton MY, Stemberg M, Zaidi A, St Louis ME, Markowitz LE. Trends in pelvic inflammatory disease hospital discharges and ambulatory visits, United States, 1885-2001. Sex Transm Dis [Internet]. 2005 Dec [citado 2023 Oct 12];32(12):778-84. Disponible en: https://doi.org/10.1097/01.olq.0000175375.60973.cb

36. Carvalho NS, Takimura M, Von Lisigen R, Freitas B. Doença inflamatória pélvica. En: Fernandes CE, Sá MF, editores. Tratado de ginecologia FEBRASGO. Rio de Janeiro: Elsevier [Internet]. 2019 [citado 2023 Oct 12]. p. 287-96. Disponible en: https://www.scielosp.org/article/ress/2021.v30nspe1/e2020602/

37. Korn AP, Hessol NA, Padian NS, Bolan GA, Donegan E, Landers DV, et al. Risk factors for plasma cell endometritis among women with cervical *Neisseria gonorrhoeae*, cervical *Chlamydia trachomatis*, or bacterial vaginosis. Am J Obstet Gynecol [Internet]. 1998 May [citado 2023 Oct 12];178(5):987-90. Disponible en: https://doi.org/10.1016/s0002-9378(98)70536-8

38. Ness RB, Kip KE, Hillier SL, Soper DE, Stamm CA, Sweet RL, et al. A cluster analysis of bacterial vaginosis associated microflora and pelvic inflammatory disease. Am J Epidemiol [Internet]. 2005 Sep [citado 2023 Oct 12];162(6):585-90. Disponible en: https://doi.org/10.1093/aje/kwi243

39. Morré SA, Karimi O, Ouburg S. *Chlamydia trachomatis*: identification of susceptibility markers for ocular and sexually transmitted infection by immunogenetics. FEMS Immunol Med Microbiol [Internet]. 2009 Mar [citado 2023 Oct 12];55(2):140-53. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1574-695x.2009.00536.x

40. Wiesenfeld HC. Pelvic inflammatory disease: treatment in adults and adolescents [Internet]. 2019 [citado 2023 Oct 12]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/pelvic-inflammatory-disease-treatment-in-adults-and-adolescents

41. Short VL, Totten PA, Ness RB, Astete SG, Kelsey SF, Haggerty CL. Clinical presentation of *Mycoplasma genitalium* infection versus *Neisseria gonorrhoeae* infection among women with pelvic inflammatory disease. Clin Infect Dis [Internet]. 2009 Jan [citado 2023 Oct 12];48(1):41-7. Disponible en: https://doi.org/10.1086/594123

42. Sweet RL. Pelvic inflammatory disease: current concepts of diagnosis and management. Curr Infect Dis Rep [Internet]. 2012 Feb [citado 2023 Oct 12]. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s11908-012-0243-y

43. Workowski KA, Berman S; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep [Internet]. 2010 Dec [citado el 12 Oct 2023];59(RR-12):1-110. Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5912a1.htm?s

44. Haggerty CL, Taylor BD. Mycoplasma genitalium: an emerging cause of pelvic inflammatory disease. Infect Dis Obstet Gynecol [Internet]. 2011 Dec [citado el 12 Oct 2023];2011:959816. Disponible en: https://doi.org/10.1155/2011/959816

45. Weinstein SA, Stiles BG. A review of the epidemiology, diagnosis and evidence-based management of Mycoplasma genitalium. Sex Health [Internet]. 2011 Jun [citado el 12 Oct 2023];8(2):143-58. Disponible en: https://doi.org/10.1071/sh10065

46. McGowin CL, Anderson-Smits C. Mycoplasma genitalium: an emerging cause of sexually transmitted disease in women. PLoS Pathog [Internet]. 2011 May [citado el 12 Oct 2023];7(5):e1001324. Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1001324

47. Brunham RC, Gottlieb SL, Paavonen J. Pelvic inflammatory disease. N Engl J Med [Internet]. 2015 May [citado el 12 Oct 2023];372(21):2039-48. Disponible en: https://doi.org/10.1056/NEJMra1411426

48. Zhou X, Bent SJ, Schneider MG, Davis CC, Islan MR, Forney LJ. Characterization of vaginal microbial communities in adult healthy women using cultivation-independent methods. Microbiology (Reading) [Internet]. 2004 Aug [citado el 12 Oct 2023];150(Pt 8):2565-73. Disponible en: https://doi.org/10.1099/mic.0.26905-0

49. Galask RP, Larsen B, Ohm MJ. Vaginal flora and its role in disease entities. Clin Obstet Gynecol [Internet]. 1976 Mar [citado el 12 Oct 2023];19(1):61-81. Disponible en: https://doi.org/10.1097/00003081-197603000-00008

50. Srinivasan S, Hoffman NG, Morgan MT, Matsen FA, Fiedler TL, Hall RW, et al. Bacterial communities in women with bacterial vaginosis: high-resolution phylogenetic analyses reveal relationships of microbiota to clinical criteria. PLoS One [Internet]. 2012 Jun [citado el 12 Oct 2023];7(6):e37818. Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0037818

51. De la Cruz GP, Bautista M. Estudio clínico-epidemiológico de la enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Rev Peruana Ginecol Obstet [Internet]. 2005 [citado el 12 Oct 2023];51(3):126-31. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/3234/323428177002.pdf

52. Curry A, Williams T, Penny ML. Pelvic inflammatory disease: diagnosis, management, and prevention. Am Fam Physician [Internet]. 2019 [citado el 12 Oct 2023];100(6):357-64. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31524362/

53. Vasallo Comendeiro VJ, Arjona Fonseca S, Fernández Romaguera Y, et al. Dolor pélvico crónico en la mujer. Rev Cubana Anestesiol Reanim [Internet]. 2014 [citado el 12 Oct 2023];13(1):6-14. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubanerea/rca-2014/rca141c.pdf

54. Vallejos Narváez A, Ruano C, Ávila MP, et al. Analgésicos en el paciente hospitalizado: revisión de tema. Rev Colomb Cienc Quím Farm [Internet]. 2015 Ene-Abr [citado el 12 Oct 2023];44(1):107-27. Disponible en: http://dx.doi.org/10.15446/rcciquifa.v44n1.54288

55. Ortiz MI, Murguía-Cánovas G, Vargas-López LC, et al. Naproxeno, paracetamol y pamabrom versus paracetamol, pirilamina y pamabrom en dismenorrea primaria: estudio aleatorizado, doble ciego. Medwave [Internet]. 2016 Oct [citado el 12 Oct 2023];16(9):6587. Disponible en: http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Estudios/Investigacion/6587?ver=sindiseno

56. Hernández-Bernal F, Castellanos-Sierra G, Valenzuela-Silva CM, et al. Recombinant streptokinase vs hydrocortisone suppositories in acute hemorrhoids: a randomized controlled trial. World J Gastroenterol [Internet]. 2015 Jun [citado el 12 Oct 2023];21(23):7305-12. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26109819/

57. Rigol Ricardo O, Santiesteban Alba SR. Obstetricia y ginecología [Internet]. 4ª ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2023. Disponible en: http://www.bvscuba.sld.cu/libro/obstetricia-y-ginecología-cuarta-edicion/

58. Urgelles Carreras S, Alvarez Fiallo M, Ramos Zamora V, Reyes Guerrero E. Caracterización clínico-epidemiológica de pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica tumoral. Rev Cubana Med Mil [Internet]. 2021 [citado el 12 Oct 2023];50(1):e0210714. Disponible en: http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/ptbiblio1289489

59. Schiappacasse G, Gana E, Ríos MI, et al. Infección del tracto genital superior femenino: revisión pictográfica por tomografía computada según clasificación clínica. Rev Chil Radiol [Internet]. 2014 [citado el 12 Oct 2023];20(1):31-7. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082014000100007

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz, Diosmery Martínez Rojas, Silvio Casabella Martínez, Angel Oshumaré Chacón Alpí.

Curación de datos: Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz, Diosmery Martínez Rojas, Silvio Casabella Martínez, Angel Oshumaré Chacón Alpí.

Análisis formal: Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz, Diosmery Martínez Rojas, Silvio Casabella Martínez, Angel Oshumaré Chacón Alpí.

Redacción – borrador original: Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz, Diosmery Martínez Rojas, Silvio Casabella Martínez, Angel Oshumaré Chacón Alpí.

Redacción – revisión y edición: Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz, Diosmery Martínez Rojas, Silvio Casabella Martínez, Angel Oshumaré Chacón Alpí.