doi: 10.56294/hl2024.508

ORIGINAL

Preconceptional Reproductive Risk in women of childbearing age. Preventive, clinical and epidemiological approach

Riesgo Reproductivo Preconcepcional en mujeres en edad fértil. Enfoque preventivo, clínico y epidemiológico

Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz1, Lázara Caridad Pérez Márquez1, Silvio Casabella Martínez1, Angel Oshumaré Chacón Alpí1

1Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Policlínico Universitario Docente “Pedro Borrás Astorga”. Pinar del Río, Cuba.

Citar como: Lescalle Ortiz Y de la C, Pérez Márquez LC, Casabella Martínez S, Chacón Alpí AO. Preconceptional Reproductive Risk in women of childbearing age. Preventive, clinical and epidemiological approach. Health Leadership and Quality of Life. 2024; 3:.508. https://doi.org/10.56294/hl2024.508

Enviado: 01-04-2024 Revisado: 12-08-2024 Aceptado: 03-11-2024 Publicado: 04-11-2024

Editor: PhD.

Prof. Neela Satheesh ![]()

ABSTRACT

Introduction: prevention of preconceptional maternal risk is important to avoid complications and death during the reproductive process.

Method: an observational, descriptive and cross-sectional study was carried out from 2023 to April 2024 in women of childbearing age with preconceptional reproductive risk (RRPC) residing in the community served by the Pedro Borrás Astorga Polyclinic in the municipality of Pinar del Río, in the province of the same name. The universe consisted of 5761 women of fertile age between 15 and 49 years old from the family doctor’s and nurse’s offices of the aforementioned polyclinic who gave their consent to participate in the research. The data collection was carried out from the controls recorded in the individual medical records and information provided by the statistics department of the center, in addition to the survey applied by the author of the research to a sample of 606 women with RRPC, with prior informed consent.

Results: the current trends in the development of the object of study were identified, determining irregularities that made possible the transformation of the inadequacies.

Conclusions: the risk factors mostly associated with RRPC in our polyclinic were determined, which will allow the establishment of future strategies in a problem yet to be solved.

Keywords: Reproductive Risk; Preconceptional Risk; Childbearing Age.

RESUMEN

Introducción: la prevención del riesgo materno preconcepcional es importante para evitar las complicaciones y la muerte durante el proceso de reproducción.

Método: se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal durante el año 2023 hasta abril de 2024 en las mujeres en edad fértil con riesgo reproductivo preconcepcional (RRPC) residentes en la comunidad que atiende el Policlínico Pedro Borrás Astorga del municipio Pinar del Río perteneciente a la provincia del mismo nombre. El universo lo constituyeron las 5761 mujeres en edad fértil con edades entre 15 y 49 años de los consultorios del médico y la enfermera de la familia del policlínico antes mencionado y que dieron su consentimiento en participar en la investigación. La recolección de datos se realizó a partir de los controles registrados en las historias clínicas individuales e información aportada por departamento de estadísticas del centro, además de encuesta aplicada por la autora de la investigación, a una muestra de 606 mujeres con RRPC, previo consentimiento informado.

Resultados: se identificaron las tendencias actuales en el desarrollo del objeto de estudio, determinando irregularidades que posibilitaron la transformación de las insuficiencias.

Conclusiones: se determinaron los factores de riesgo mayormente asociados al RRPC de nuestro policlínico, lo que permitirá establecer estrategias futuras en una problemática aun por resolver.

Palabras clave: Riesgo Reproductivo; Riesgo Preconcepcional; Edad Fértil.

INTRODUCCION

El embarazo y el parto constituyen hechos trascendentales en la vida de la mujer; son momentos de alta carga sentimental y emocional, que implican múltiples cambios biológicos en ella, los mismos representan un riesgo para el organismo materno y fetal. Las probabilidades de complicaciones están presentes y se incrementan en la medida que existen determinados factores preconcepcionales que pudieran comprometer las dimensiones biopsicosociales.(2,3)

La morbimortalidad materna-infantil representa un problema de salud no resuelto a nivel global. La Organización Mundial de la Salud promueve la práctica de políticas nacionales dirigidas a la reducción del riesgo preconcepcional como una vía efectiva, en la disminución de los indicadores al respecto.1 A nivel mundial, las mujeres que viven en los países con nivel medio de desarrollo tienen 36 veces más probabilidades de riesgo de muerte por causas relacionadas con el embarazo que aquellas que habitan en los desarrollados. En estos últimos, ese indicador de salud es cada vez menor y poco frecuente, por lo que se ha constituido en un parámetro de la calidad de los servicios de salud.(1)

La mortalidad materna contabiliza aquellos casos que se producen por causas relacionadas directamente o agravadas por el embarazo o su tratamiento, deben ocurrir durante la gestación, el parto o luego de los 42 días siguientes a este último. Las estadísticas mundiales indican que cada minuto tiene lugar una muerte materna; es decir, entre 500,000 y 600,000 decesos anuales relacionadas directamente con el embarazo, parto o puerperio.(3) A nivel mundial, se calcula que existen 300 millones de mujeres adolescentes; de las cuales, aproximadamente 16 millones dan a luz cada año, representando uno por cada diez nacimientos.(4,5)

La bibliografía señala que entre el 70 y 75 % de los decesos maternos ocurren durante el parto; su principal causa está dada por las hemorragias. Lamentablemente, en 2 de cada tres mujeres que sufren esta complicación no se conocen los factores de riesgo que presentan, por lo que el estudio epidemiológico de estos resulta de interés para la salud colectiva. La enfermedad hipertensiva del embarazo, el aborto, las infecciones de transmisión sexual entre otras patologías frecuentes durante la gravidez.(5) Al disminuir, eliminar, atenuar o compensar el RRPC con un enfoque clínico epidemiológico, se promueve la salud reproductiva, ya que se reduce el número de veces que la mujer y su producto se exponen al peligro que conlleva estar embarazada en circunstancias desfavorables.

El contexto social cubano está afectado por las difíciles condiciones económicas, la política cubana hace que el papel del Estado esté encaminado a lograr el desarrollo social y las mejores condiciones para la población, con un papel predominante en la salud. Santana Espinosa MC et al.(5) plantean que en Cuba se establecieron programas dirigidos a proteger la salud materno-infantil entre ellos, el Programa Nacional de Atención Materno Infantil y el Programa del Manejo y Control del Riesgo Reproductivo Preconcepcional.

Este programa tiene en sus objetivos contribuir a la disminución de la tasa de morbilidad y mortalidad infantil y perinatal, además brinda ayuda a las mujeres en edad fértil a evitar embarazos no deseados, busca disminuir el índice de recién nacidos bajo peso, el parto pretérmino, la reducción de las malformaciones congénitas y las muertes fetales. Se estima que en Cuba entre el 15 y 25 % de las mujeres con edades entre 15 y 49 años, tienen alguna condición, afección o conducta que permita clasificarlas como mujeres con riesgo preconcepcional real.(5)

La Atención Primaria de Salud en Cuba, el médico y la enfermera de la familia como su célula básica en la comunidad ocupan una posición privilegiada en el pesquisaje de las mujeres con RRPC con la cooperación interactiva, la evaluación de sus necesidades sentidas y la gestión intersectorial. Esos profesionales orientan y le ofrecen consejería y seguimiento para lograr modificar o atenuar el riesgo, lo cual permite una mayor eficacia en el empleo de los recursos disponibles en estas mujeres con riesgo incrementado de manera que un número importante de ellas reciba atención y seguimiento en el consultorio médico o la consulta de planificación familiar.(6)

La problemática del RRPC en la provincia Pinar del Río es similar a la del país, lo que constituye una situación real aún sin resolver. En la práctica asistencial se han detectado insuficiencias en el control de este, además hay dificultades en la información con base científica sobre la situación del tema que posibilite la elaboración de acciones que tributen a mejorar la situación existente en los indicadores, por lo que el problema de la investigación es caracterizar el comportamiento del RRPC en el Policlínico Pedro Borrás Astorga del municipio Pinar del Río, durante el año 2023 hasta abril de 2024.

Objetivo

Evaluar el comportamiento del riesgo reproductivo preconcepcional en mujeres en edad fértil en el Policlínico Pedro Borras Astorga del municipio Pinar del Rio.

MÉTODO

Tipo de estudio

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, durante el año 2023 hasta abril de 2024 en las mujeres en edad fértil con RRPC residentes en la comunidad que atiende el Policlínico Pedro Borrás Astorga del municipio Pinar del Río perteneciente a la provincia del mismo nombre. El universo lo constituyeron 5761 mujeres con edades entre 15 y 49 años. La información fue completada con encuesta realizada al efecto, además de datos aportados por departamento de estadísticas de dicha institución y revisión de controles registrados en las historias clínicas individuales de dichas pacientes, en los consultorios del médico y la enfermera de la familia del policlínico antes mencionado y que dieron su consentimiento en participar en la investigación. Se tomaron como muestra 606 mujeres con RRPC que cumplieron con los criterios de inclusión.

Criterios de inclusión

Conformidad con ser objeto de investigación de este estudio. Toda mujeres en edad fértil (15-49 años), dispensarizada en el área de salud con RRPC

Criterios de exclusión

Mujeres dispensarizadas como RRPC con retraso mental, esquizofrenia u otra enfermedad mental que impidiera la comprensión de los temas y participar en la investigación.

Criterios de salida

Abandono voluntario.

Métodos utilizados

Métodos de investigación científica:

Rector: Dialéctico – materialista: proporcionó los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y de salud como bases teóricas que sustentan el desarrollo del objeto de investigación en la evolución de sus contradicciones y relaciones durante la prestación de servicios.

Métodos del nivel teórico

Histórico – Lógico: Proporcionó la vía o camino a seguir para llegar a conocer las tendencias fundamentales en el estudio del objeto que permitirá identificar los factores de riesgo sobre bases objetivas.

Análisis-síntesis: Permitió la revisión bibliográfica de los documentos rectores, la literatura especializada y otros materiales.

Inductivo deductivo: Se empleó para develar los conceptos esenciales que configuran el objeto, las tendencias que determinan su evolución, los rasgos que descubre su estudio diagnóstico para lograr la definición del objeto en correspondencia con el contexto donde se desarrolla.

Métodos empíricos

Análisis documental, Se revisaron documentos rectores de la Atención Primaria de Salud y las historias clínicas individuales de las mujeres objeto de estudio archivadas en los consultorios médicos de nuestro policlínico.

Métodos estadísticos

· Se utilizó la estadística descriptiva a través del método porcentual, presente en las tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas, para la mejor interpretación de la información.

· De procesamiento y análisis

La recolección de datos se realizó a partir de informaciones obtenidas de la encuesta elaborada y aplicada por la autora de la investigación a las mujeres con RRPC, además de la información que aportaron las historias clínicas individuales y los resúmenes estadísticos. Todo fue incluido en una base de datos creada al efecto en el sistema Excel para Windows versión 11 con procesamiento y análisis automatizado en hoja de cálculo del programa Microsoft Excel, auxiliándose en una computadora QuadCore Intel Core i5,calculándose el valor de X2 con un nivel de significación p=0,05 % mediante el cual se estimaron las medidas de resumen para variables cualitativas: frecuencias absolutas y porcentajes; además para el procesamiento de los datos se emplearon los procedimientos de la estadística descriptiva y las pruebas de hipótesis: chi cuadrado para determinar si dos variables están relacionadas o no, con un nivel de significación para las pruebas aplicadas(α = 0,05).

|

Tabla 1. Operacionalización de variables |

|||

|

Variable (nombre y definición) |

Variable (tipo) |

Escala |

Indicador |

|

Edad |

Cuantitativa discreta continua |

Menor de 20 años De 20-29 De 30-39 De 40-49 |

Frecuencia absoluta y porcientos |

|

Grupo Básico de Trabajo |

Cualitativa nominal dicotómica |

GBT 1 GBT 2 |

Frecuencia absoluta y porcientos |

|

Presencia o no de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles |

Cualitativa nominal politómica |

Ausencia Presencia de una Presencia de mas de una |

Frecuencia absoluta y porcientos |

|

Tipo de enfermedad no trasmisible |

Cualitativa nominal politómica |

HTA Diabetes Mellitus Asma Bronquial Anemia Crónica Enfermedad del corazón. Obesidad Desnutrición |

Frecuencia absoluta, porcentaje, Shi cuadrado |

|

Antecedentes obstétricos |

Cualitativa nominal politómica |

Edades extremas (menor de 20 y mayor de 35) Periodo intergenésico corto (<2 años) Multiparidad Ant.bajo peso al nacer Parto pretérmino HTA inducida Diabetes gestacional Abortos anteriores. |

Frecuencia absoluta, porcentaje, Shi cuadrado |

|

RRPC controlados |

Cualitativa nominal politómica |

Controladas No controladas Protegidas |

Frecuencia absoluta y porcientos |

|

Factores de riesgo socioambientales |

Cualitativa nominal politómica |

Bajo nivel socioeconómico Madre soltera Hábitos tóxicos Conducta sexual inapropiada Inadecuada alimentación |

Frecuencia absoluta, porcentaje, Shi cuadrado |

|

Conocimientos sobre riesgo preconcepcional |

Cualitativa nominal dicotómica |

Adecuado Inadecuado |

Frecuencia absoluta, porcentaje |

Consideraciones éticas. Basado en lo establecido en la Declaración de Helsinki(44), para la realización de estudios investigativos en seres humanos, se les informó a las adolescentes que su participación es de forma voluntaria, que no representará ningún compromiso y que tendrán la total libertad de aceptarlo o no, y se les explicó que los datos obtenidos solo serán utilizados con fines investigativos, y el anonimato en la información brindada. Para ello se les entregó a firmar el acta de consentimiento informado. Toda la información que se procesó y se utilizó en este estudio, se conservará bajo los principios de máxima confidencialidad y en ningún caso se revelará la identidad de las personas involucradas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

|

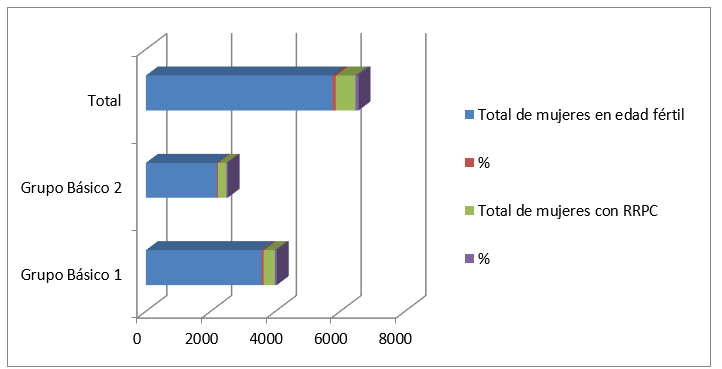

Tabla 2. Mujeres en edad fértil con RRPC por Grupo Básico de Trabajo |

||||

|

Mujeres en edad fértil por Grupo Básico de Trabajo |

Total de mujeres en edad fértil |

Total de mujeres con RRPC |

||

|

No |

% |

No |

% |

|

|

Grupo Básico no.1 |

3572 |

62 |

349 |

58 |

|

Grupo Básico no.2 |

2189 |

38 |

257 |

42 |

|

Total |

5761 |

100 |

606 |

100 |

Figura 1. Mujeres en edad fértil

La salud sexual y reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos y de procrear de igual forma, así como, la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. El RRPC es un indicador que permite identificar aquellas mujeres más vulnerables y encaminar hacia ellas los recursos disponibles para priorizar su atención32.Se pudo observar que el total de mujeres en edad fértil de la comunidad que atiende el policlínico es de 5761, distribuidas en dos grupos básicos de trabajo. Se identificaron 606 RRPC presentando el mayor por ciento (58 %) el grupo básico de trabajo no. 2.

Autores como Jandres M,(3) Miranda Hardi DC et al.(4) González Portales A et al.(33) Osorio Zapata JC(34) en sus investigaciones reportan que la atención preconcepcional debe cumplir las características siguientes: proporcionarse antes de la concepción con un mínimo de seis meses, tener seguimiento de acuerdo con la situación de la mujer y la pareja, promocionar la salud antes del embarazo, prevenir riesgos para la madre y el futuro bebé. Todo esto ofrece la oportunidad de prevenir y promover la salud materna, mediante un conjunto de intervenciones que identifican, modifican o minimizan los factores de riesgo biológico, conductual y social.

|

Tabla 2. Distribución del RRPC según grupo etario y enfermedades no transmisibles |

||||||

|

Grupos de edades |

Ausencia de enfermedad |

Con una enfermedad |

Con más de una enfermedad |

|||

|

No |

% |

No |

% |

No |

% |

|

|

<20 años |

53 |

33 |

22 |

5 |

1 |

0,8 |

|

20-29 |

68 |

43 |

95 |

21,3 |

28 |

21,5 |

|

30-39 |

19 |

12 |

147 |

32,9 |

26 |

20 |

|

40-49 Total |

19 159 |

12 100 |

183 447 |

40,9 100 |

75 130 |

57,7 100 |

Se presenta el RRPC, distribuido por grupo de edades y por presencia, ausencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) o si concomitan más de dos de ellas. El 40,9 % tiene al menos una patología y el 57,7 % tienen comorbilidades. En el grupo de las menores de 20 y entre 20 a 29 años predominaron las mujeres sin ECNT con un 33 % y un 43 % respectivamente En los grupos de 30 a 39 años y 40 o más, hubo predomino de al menos una con 40,9 % y 32,9 % respectivamente, siendo este último grupo, las que también tuvieron más de una comorbilidad, dado sobre todo por la edad materna avanzada (EMA), con 57,7 % como se había dicho anteriormente.

Al analizar los resultados correspondientes a los antecedentes de enfermedades crónicas no trasmisibles, se pudo observar un predominio de estas y que las mujeres identificadas concomitan con más de una, resultado que coincide con investigaciones realizadas sobre el tema por Osorio Zapata JC et al.(34) Fernández Ramos H et al.(35) Alvino Mamani JL y Rojas CH(36) y Puentes Colombe M et al.(37) Estas enfermedades durante el embarazo tienen una mayor probabilidad de provocar descompensación, debido a que la gestación constituye una sobrecarga para el organismo lo cual puede causar la morbi-mortalidad materna, perinatal o infantil. Todo esto es un elemento de interés a tener en cuenta en la dispensarización de mujeres en edad fértil con altos riesgos en los consultorios de médico y la enfermera de la familia en la Atención Primaria de Salud (APS).

|

Tabla 3. Distribución del RRPC según grupo etario y tipo de Enfermedad |

||||

|

Enfermedad |

Menor de 20 a 29(n=117) |

Entre 30 y 49 años(n=330) |

||

|

No |

% |

No |

% |

|

|

HTA |

6 |

5,1 |

97 |

29,3 |

|

Asma Bronquial |

34 |

29,1 |

29 |

8,7 |

|

Diabetes Mellitus |

6 |

5,1 |

55 |

16,6 |

|

Anemia Crónica Enf. del corazón Obesidad Desnutrición |

14 5 21 31 |

11,9 4,2 17,9 26,4 |

33 22 53 41 |

28,2 6,6 16,1 12,4 |

Se detallan las enfermedades crónicas no transmisible que afectan las mujeres con RRPC por grupos de edades que son atendidas en nuestra área de salud. Se dividieron en dos grupos: menor de 20 y hasta 29 años y las de 30 hasta 49 años, predominando en el primer grupo el asma bronquial, la desnutrición y la obesidad y en el segundo grupo, la hipertensión arterial, la diabetes e igualmente la obesidad. De mayor impacto, en edades más jóvenes, el asma prevaleció con 34 casos para un 29,1 %, siendo la HTA la de mayor protagonismo en edades avanzadas. Resulta significativa la presencia de ECNT en las mujeres estudiadas. Los resultados de González Portales A et al.(33) García Hermida MI et al.(38) y García Odio A et al.(39) difieren con los de la investigación, ya que hallaron como causas fundamentales en ambos grupos etarios las deficiencias nutricionales. Estas son un factor de riesgo importante debido al desconocimiento que tienen las mujeres sobre los aportes nutritivos y los inadecuados hábitos dietéticos, que representan un riesgo 21 % mayor de tener un hijo con bajo peso al nacer o pretérminos, lo que constituye una alerta que incrementan la morbimortalidad alrededor del parto.

La creciente epidemia de obesidad en la población femenina exige al análisis de diversos problemas asociados al exceso de peso. Al respecto García Hermida MI et al.(38), Ortiz EI et al.(40) y Figueredo Fonseca M et al.(41) confirman en sus investigaciones el impacto negativo de la obesidad materna en la evolución del embarazo, parto y recién nacido; al existir una necesidad establecer la relación entre el peso preconcepcional, la ganancia de peso durante el embarazo y los resultados perinatales. Además, plantean que la ganancia de peso gestacional ha contribuido a explicar que el peso inicial determina una fracción importante de los riesgos asociados a la obesidad.(41)

La recomendación actual en una madre obesa es un incremento de peso del orden de 6 a 7 kg durante todo el embarazo, lo que permite reducir los riesgos de mortalidad perinatal o de mayor obesidad materna. Santana Espinosa MC et al.5 plantean que el Ministerio de Salud Pública cubano en su política sugiere ampliar la preocupación sobre la nutrición materna durante todo el ciclo vital, donde la visión actual mantener una buena distribución del peso al nacer, pero no a expensas de la obesidad materna, ya que esta tiene riesgos potenciales que implicarían daños durante el embarazo y en la vida de la mujer. Se considera que esta condición es modificable (el estado nutricional), debido a que al fomentar una alimentación y un estilo de vida saludable durante toda la vida de la mujer, en lo especial en el período reproductivo, contribuirá a mejorar los indicadores de salud materno-infantil.

En estudios realizados por García Odio A et al.(39) Figueredo Fonseca M et al.(41) y Mombiela Guillen A et al.(42) que no difieren con los resultados de este reportan la hipertensión arterial, el asma bronquial y los antecedentes de anemia como aquellas enfermedades que complican del 1 al 4 % de los embarazos, donde están asociadas con la alta incidencia de preeclampsia, diabetes gestacional, parto pretérmino y restricción del crecimiento intrauterino. Agénor M et al.(43) y Polanco Rosales A et al.(44) refieren que en los Estados Unidos y en Cuba se ha creado un grupo de trabajo para ofrecerle atención a las mujeres enfermas de asma bronquial y embarazo. Su objetivo es aumentar la vigilancia sobre el elevado número de asmáticas y prevenir los resultados negativos que esta enfermedad provoca.

|

Tabla 4. Distribución del RRPC según antecedentes obstétricos |

||||

|

APP |

Grupo Básico 1 |

Grupo Básico 2 Total |

||

|

No |

% |

No |

% No |

|

|

Edades extremas |

126 |

36,1 |

98 |

38,1 224 |

|

PIC |

38 |

10,8 |

26 |

10,1 74 |

|

Multiparidad |

27 |

7,7 |

22 |

8,6 49 |

|

BPN Parto pretérmino HTA inducida D M gestacional Abortos anteriores Total |

8 19 48 16 57 349 |

2,3 5,4 13,8 4,6 8,3 100 |

16 11 35 9 40 257 |

6,2 24 4,3 30 13,6 83 3,5 25 10,5 56 100 606 |

El Grupo Básico de Trabajo (GBT) no.1 tuvo mayor cantidad de pacientes en RRPC con 349 en contraste con el Grupo Básico no.2 con 257 debido a una mayor densidad poblacional en el primero, correspondiéndose con el área urbana. Hubo predominio en ambos grupos de las féminas en edades extremas (menor de 20 años y mayor de 35) con 126 y 98 para un 36,1 y 38,1 respectivamente, seguida de los abortos anteriores con 57(8,3 %) y 40(10,5 %) e hipertensión inducida por el embarazo con 48 casos para un 13,8 % y 35 para un 13,6 % en el grupo de trabajo 2.

González Portales A et al.(33) y Mombiela Guillen A et al.(42) evidencian en sus estudios que existió un predominio del período intergenésico corto, por menos de dos años lo que puede estar relacionado con la poca orientación que poseen algunas mujeres en relación con el retorno de la fertilidad después del parto y la falta de aplicación de un método anticonceptivo con el fin de aplazar la gestación. Se ha relacionado, además, con el bajo peso al nacer y otras complicaciones maternas y perinatales, sobre todo en multíparas o cuando se asocia a otros factores de riesgo, lo cual difiere de nuestros hallazgos. Figueredo Fonseca M et al.(41) plantean que en países como Cuba, la paridad elevada no constituye en la actualidad uno de los principales factores de riesgos preconcepcional, pues se logra una elevada educación en este sentido gracias a la constante labor de promoción de salud.

Polanco Rosales A et al.(44) plantean que se debe tener en cuenta que el período intergenésico corto, la anemia y multiparidad, conllevan al bajo peso al nacer, sobre todo con la consiguiente repercusión biológica, psicológica y social que esto trae para la madre, el niño y la sociedad. La hipertensión asociada al embarazo constituye un riesgo para la embarazada y su producto. Estudios similares sobre riesgo preconcepcional realizados por González Portales A et al.(33) y Alvino Mamani JL et al.(36) fueron revisados y plantean que las mujeres tenían antecedentes de preeclampsia. Figueredo Fonseca M et al.(41) y Mombiela Guillen A et al.(42) refieren que las mujeres entre 30 y 39 años la mayoría padecen de hipertensión arterial y el periodo intergenésico corto predomina como factor de riesgo obstétrico.

Reportes como el de Miranda Hardi DC y Cañete Téllez E,4 plantean que la hipertensión arterial asociada al embarazo causa efectos negativos en el crecimiento fetal, el parto pretérmino, el bajo peso al nacer, la muerte fetal y causa morbilidad materna. Concordamos con Zetina-Hernández E et al.(2) los cuales reportan en investigaciones, el mayor número de abortos tardíos y el bajo peso al nacer. Disímiles son los estudios sobre los efectos desfavorables del embarazo temprano y tardío, ambas edades extremas de la vida reproductiva constituyen factores de riesgo preconcepcional reconocidos. La edad constituye un aspecto sobresaliente al concebir un embarazo. Al respecto autores como Miranda Hardi DC et al.(4) González Portales A et al.(33) García Hermida MI et al.(38) plantean que el incremento de las afecciones inducidas o asociadas en los períodos extremos de la edad fértil, favorecen las complicaciones para la madre y su hijo si el embarazo se produce antes de los 18 años y después de los 35.

|

Tabla 5. Asociación de factores de riesgos socioambientales por Grupo Básico de Trabajo |

||||

|

APP |

Grupo Básico 1 n=349 |

Grupo Básico 2 n=257 |

||

|

No |

% |

No |

% |

|

|

Bajo nivel socioeconómico |

53 |

15,2 |

79 |

30,7 |

|

Madre soltera |

44 |

12,6 |

26 |

10,1 |

|

Hábitos tóxicos |

56 |

16,0 |

42 |

16,3 |

|

Conducta sexual inapropiada Inadecuada alimentación |

48 52 |

13,7 14,8 |

56 11 |

21,8 4,3 |

La tabla 5 evidencia la relación existente entre el RRPC y los diferentes factores socioambientales que pueden desencadenar esta situación de riesgo propiamente dicha. De significación en nuestro estudio los hábitos tóxicos y la conducta sexual inapropiada en el Grupo Básico no.1 con 56 y 48 casos para un 16,0 % y 13,7 %respectivamente. En el Grupo Básico 2 tuvo mayor predominio el bajo nivel socioeconómico e igualmente la sexualidad desordenada con 79 casos para un 30,7 % y 56 para un 21,8 % de manera respectiva.

Cervera EL(45) describe que los principales riesgos identificados en mujeres con edades extremas del periodo fértil, lo constituyen los hábitos tóxicos, percápita familiar bajo y el estado nutricional inadecuado. Lazo Álvarez MÁ(46) en una muestra de adolescentes de una zona rural cubana evidencia factores de riesgo como la edad, afecciones biológicas, especialmente la HTA y en menor grado la diabetes, así como el mal hábito de fumar, lo cual no coincide con la investigación nuestra.

En investigaciones realizadas en Cuba, al estratificar el riesgo se ha encontrado que la mayoría de las pacientes presentan riesgo múltiple. Estudios realizados por Pérez Madrazo K(47) y Quevedo Freites G(48) afirman que en ocasiones es imposible ver la influencia de los riesgos de forma aislada y es necesario valorar la presencia en la misma persona de los diferentes tipos, debido a su estrecha relación como elemento biopsicosocial. Según Torres Sánchez(49) las adolescentes que inician su vida sexual y pretenden asumir el producto de esa concepción, deben conocer con antelación que los factores de riesgos existentes traen consigo trastornos variados en el embarazo, que predisponen a desarrollar una insuficiencia útero-placentaria aguda o crónica, causante de la anoxia antes o durante el parto, lo que puede conllevar a diferentes complicaciones del binomio madre-hijo.

La obesidad, el sobre peso, la hipertensión arterial, junto al mal hábito de fumar, son factores de riesgo preconcepcional de mucho cuidado, ya que tienen una incidencia muy alta en las cardiopatías y en las enfermedades vasculares cerebrales. La asociación entre esas enfermedades fue demostrada por diferentes estudios de Mariño Membribes E(50) y Cabrera Cao Y(51) donde se encontró que como era de esperar, aquellas pacientes que tenían un mayor grado de obesidad, tuvieron una evolución tórpida de su gestación.

Al revisar los hábitos tóxicos, los más frecuentes fueron el de fumar, la ingestión de bebidas alcohólicas y la drogadicción, debido a diferentes patrones socioculturales. El hábito de fumar influye directamente en el parto pretérmino y el bajo peso a causa de las alteraciones circulatorias provocadas por la nicotina, con daño del lecho vascular placentario lo que atenta contra la nutrición y oxigenación fetal, justificando que esas mujeres tengan hijos con 200 a 300 gr menos que los hijos de madres no fumadoras.(52)

|

Tabla 6. Distribución por grupo de edades y control del RRPC |

||||||

|

Grupos de edades |

Controladas |

No controladas |

Protegidas |

|||

|

No |

% |

No |

% |

No |

% |

|

|

<20 años |

19 |

3,1 |

15 |

2,47 |

16 |

2,6 |

|

20-29 |

61 |

10,1 |

19 |

3,1 |

44 |

7,2 |

|

30-39 |

163 |

26,8 |

27 |

4,4 |

128 |

21,1 |

|

40-49 Total |

254 497 |

41,9 82,01 |

48 109 |

7,9 17,9 |

379 567 |

62,5 93,5 |

El 82,01 % de los RRPC de las pacientes de nuestro estudio están controladas y solo el 2,47 % de las menores de 20 años se encuentran en esta condición. El 93,5 % se encuentran protegidas con métodos anticonceptivos de alta eficacia (aceptado, inocuo, reversible).

Autores como Fawed Reyes O et al.(53) y Lugones Botell M(54) consideran que aunque la edad por sí sola no parece constituir un factor de RRPC, en la investigación se plantea que las menores de 20 años(adolescentes) son el grupo que menos mujeres controladas y protegidas con métodos anticonceptivos de alta eficacia presenta. Se considera que la adolescencia constituye un riesgo por las características psicológicas propias de esta edad, por tener tendencia a no adoptar conductas responsables de autocuidado, por lo general no tienen pareja estable, así como dificultades económicas en algunos casos lo que trae consigo un alza en los embarazos que terminan en abortos o embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual entre otras que traen consecuencias negativas a la salud sexual y reproductiva de estos.(55,56)

El equipo básico de salud en conjunto con los miembros de grupo básico de trabajo en la APS, deben realizar el levantamiento de las adolescentes mujeres (entre 15 y 19 años) que se atienden por enfermedades crónicas o que por su condición clasifican como RRPC. Realizar, además, acciones de promoción y educación para la salud con las mujeres con RRPC, sus parejas, la familia y la comunidad en general en aspectos de sexualidad responsable, ofrecer información y orientación sobre los métodos anticonceptivos seguros y eficaces, mientras se modifica o atenúa el riesgo además de planificar recontroles, para dar seguimiento. Se considera que en ocasiones la labor preventiva, orientadora e instructiva del médico y la enfermera de la familia es deficiente, ya que existe un desconocimiento sobre cuáles son sus factores de riesgo reproductivo, cómo pueden influir en caso de embarazo y mucho menos conocen qué hacer para modificarlos o erradicarlos.

En el RRPC el uso de anticonceptivos con enfoque epidemiológico de riesgo es una herramienta útil para prorrogar el embarazo por el período necesario para modificar, disminuir, atenuar o eliminar la condición de riesgo existente aspecto este que coincide con lo que plantea Álvarez García YR et al.(8) En la experiencia práctica del autor de la investigación es frecuente que los profesionales de la salud tienden a confundir los términos de protección y control del RRPC. En ocasiones se considera controlada a una mujer cuando en realidad solo está protegida por algún método anticonceptivo, por lo que se debe tener un verdadero dominio epidemiológico de la situación de riesgo por la cual se encuentra clasificada como RRPC. Además, existe en algunos casos una desactualización en los registros de dispensarización lo que conlleva a irregularidades en la aplicación del programa, al originar un sub-registro por RRPC.

Tener en cuenta que para el control del RRPC se presenta una dificultad ya que un grupo importante de mujeres que clasifican en este grupo refieren que no desean o no buscan embarazo, una vez que este aparece por un descuido (embarazo no planificado) por no estar controladas deciden continuar con el mismo sin un control de su factor del riesgo lo que trae como consecuencia complicaciones durante su embarazo. Al equipo básico de salud en la comunidad con el grupo básico de trabajo y el policlínico le corresponden establecer estrategias con un enfoque intersectorial del problema (RRPC), lo que propiciará que se modifique la percepción de riesgo y a su vez motive a los portadores de RRPC a adoptar nuevas actitudes y comportamientos, a utilizar los servicios existentes lo que traerá consigo la reducción la morbi-mortalidad y el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva de la mujer.

|

Tabla 7. Conocimientos sobre RRPC por Grupo Básico de trabajo |

||||

|

Conocimientos |

Grupo básico no.1 |

Grupo básico no.2 |

||

|

No |

% |

No |

% |

|

|

Suficiente |

77 |

22,1 |

68 |

26,5 |

|

Insuficiente |

272 |

77,9 |

189 |

73,5 |

|

Total |

349 |

100 |

257 |

100 |

En la tabla 7 se muestra que más del 70 % de las pacientes no tenían conocimientos adecuados sobre el concepto de riesgo reproductivo preconcepcional, en el grupo básico 1 con 272 para un 77,9 % y el grupo básico 2 con 189 para un 73,5 %. Estudios similares a los nuestros realizados por Rondón Carrasco(7) Gámez Urgellés(55) y Medero Collazo(56) mostraron modificación de conocimientos sobre el tema luego de impartir un plan de clases a todas las participantes en su investigación.

El conocimiento no satisfactorio impide una correcta adopción de conductas saludables y de autocuidado, lo cual trae aparejado una incorrecta toma de decisiones para saber cuándo es el momento más adecuado del embarazo, ahí radica la importancia de su educación y nadie más adecuado para ello que el médico familiar que conoce la realidad de la comunidad en que se desempeña como guardián de la salud.(4)

La salud sexual y reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida plena, sin riesgos y de procrear de igual forma, así como, la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. El riesgo reproductivo preconcepcional es un indicador que permite identificar aquellas mujeres más vulnerables y encaminar hacia ellas los recursos disponibles para priorizar su atención.

CONCLUSIONES

El grupo básico de trabajo con más representatividad fue el no.1 en cuanto a edad fértil y riesgo preconcepcional

RECOMENDACIONES

En esta investigación aun inconclusa, se evidencia que el riesgo reproductivo preconcepcional es un tema pendiente y una problemática aun por resolver. La implementación de intervenciones educativas y técnicas participativas comunitarias de la población en riesgo, y el adecuado manejo del riesgo preconcepcional de forma sistemática, permitirá evaluar la morbilidad de cada paciente y su estado integral de salud, para asumir un embarazo con resultados satisfactorios, tanto para la madre como para el bebé. Lograr el perfeccionamiento del desempeño y las competencias profesionales de los médicos y las enfermeras de la familia en la dispensarización del RRPC en la comunidad, sobre la base del análisis de la situación de salud, así como promover información, orientación y servicios a grupos específicos para favorecer los cambios de actitudes y conductas hacia la planificación familiar como componente importante del control.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Mortalidad materna [Internet]. Ginebra: OMS; 2019 [citado 2020 May 2]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

2. Zetina-Hernández E, Gerónimo-Carrillo R, Herrera-Castillo Y, de los Santos-Córdoba L, Mirón-Hernández G. Factores de riesgo reproductivo preconcepcional en mujeres en edad fértil de una comunidad de Tabasco. Salud Quintana Roo [Internet]. 2018 Sep-Dic [citado 2020 May 2];11(40):[aprox. 4 p.]. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/salquintanaroo/sqr-2018/sqr1840b.pdf

3. Jandres M. Atención preconcepcional: brechas en la atención de salud sexual y reproductiva en El Salvador. Rev ALERTA [Internet]. 2019 [citado 2020 May 21];2(2):[aprox. 8 p.]. Disponible en: https://alerta.salud.gob.sv/wp-content/uploads/2019/07/Jandres-M.pdf

4. Miranda Hardi DC, Cañete Téllez E. Estrategia de intervención al riesgo preconcepcional reproductivo del CMF Ciruelito. Jobabo, Las Tunas. Rev Caribeña de Ciencias Sociales [Internet]. 2020 Mar [citado 2020 May 21]. Disponible en: https://www.eumed.net/rev/caribe/2020/03/riesgopreconcepcional-reproductivo.html

5. Santana Espinosa MC, Esquivel Lauzurique M, Herrera Alcazar VR, Castro Pacheco BL, Machado Lubian MC, Cintra Cala D, et al. Atención a la salud maternoinfantil en Cuba: logros y desafíos. Rev Panam Salud Pública [Internet]. 2018 [citado 2020 May 21];42:e27. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6386201/.doi:10.26633/RPSP.2018.27

6. Pérez Rodríguez LA, Jiménez Pérez PM, Poza Ravelo A. Comportamiento del riesgo reproductivo preconcepcional en el nivel primario de salud. Santo Domingo. Villa Clara. III Congreso de Medicina Familiar [Internet]. 2020 [citado 2020 May 21];[aprox. 8 p.]. Disponible en: http://www.medicinafamiliar2020.sld.cu/index.php/medfamiliar/2019/paper/view/506/267

7. Rondón Carrasco J, Morales Vázquez CL, Fajardo Rodríguez M, Rondón Carrasco RY, Rondón Aldana R. Educar para mejor control del riesgo reproductivo preconcepcional. CIBAMANZ 2021 [Internet]. 2021 [citado 2021 Oct]; Disponible en: http://www.enfermeria2019.sld.cu/index.php/enfermeria/2019/paper/view/727/328

8. Álvarez García YR, Moreno Muñoz B, Rodríguez Aldana AM. Factores biopsicosociales asociados al riesgo preconcepcional CMF No. 9, Campechuela. Multimed [Internet]. 2019 Dic [citado 2020 Feb 27];23(6):1349-67. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-48182019000601349&lng=es

9. Lau-López S, Rodríguez-Cabrera A, Pría-Barros M. Problemas de salud en gestantes y su importancia para la atención al riesgo reproductivo preconcepcional. Rev Cubana Salud Pública [Internet]. 2014 [citado 2020 Sep 21];39(5). Disponible en: http://www.revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/61

10. Cáceres Cabrera A, García Núñez R, San Juan Bosch M. Relación entre condiciones sociodemográficas y conocimiento sobre riesgo preconcepcional en mujeres en edad fértil. Medisur [Internet]. 2017 Dic [citado 2021 Oct 18];15(6):807-18. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2017000600009&lng=es

11. Díaz Molleda M, Puentes Rizo E, González Cárdenas LT. Caracterización de la población femenina con riesgo preconcepcional del municipio Arroyo Naranjo. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2021 Jun [citado 2021 Sep 21];37(2):e871. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421252021000200014&lng=es

12. García Remedios PA, Ramírez Bautista MB, Vidal Gámez LE. Riesgo preconcepcional en el área de salud. Propuesta de una intervención educativa. Rev Electrónica Entrevista Académica (REEA) [Internet]. 2018 [citado 2021 Sep 21];1(2):523-46. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=782754416

13. Rebollo-Garriga G, Martínez-Juan J, Falguera Puig G, Nieto-Tirado S, Núñez Rodríguez L. Conocimiento y utilización de la visita preconcepcional en atención primaria de salud. Matronas Prof [Internet]. 2018 [citado 2021 Sep 21];19(2):52-6. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6738456

14. Pérez Toranzo Y. Intervención educativa sobre riesgo preconcepcional en el Policlínico Pedro del Toro. Septiembre 2017 a febrero 2019 [Tesis de especialización en Medicina General Integral]. Holguín: Universidad de Ciencias Médicas de Holguín; 2019 [citado 2021 Ene 20]. Disponible en: https://tesis.hlg.sld.cu/downloads/893/INTERVENCI%C3%93N%20EDUCATIVA%20SOBRE%20RIESGO%20PRECONCEPCIONAL%20EN%20EL%20POLICL%C3%8DNICO%20PEDRO%20DEL%20TORO.SEPTIEMBRE%20201%207%20A%20FEBRERO2018.pdf

15. Garrido Riquenes C. Riesgo reproductivo. En: Álvarez Sintes. Medicina General Integral [Internet]. 3ra ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2014. p. 654-60 [citado 2022 Ene 20]. Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/libros_texto/mgi_tomo2_3raedicion/medicina_gen_integral_volumen2_cap69.pdf

16. Rodríguez Javiqué D. Un marco teórico para el estudio de la fecundidad de las migrantes cubanas en Estados Unidos. Rev Nov Pob [Internet]. 2017 [citado 2022 Ene 20];13(26):10-23. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rnp/v13n26/rnp020217.pdf

17. González Portales A, Rodríguez Cabrera A, Jiménez Ricardo M. Caracterización de mujeres con riesgo preconcepcional en un consultorio médico. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2016 [citado 2022 Ene 20];32(2):178-90. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v32n2/a05.pdf

18. Blanco Pereira ME, Martínez Leyva G, Rodríguez Acosta Y, González Gil A, Hernández Ugalde F, Hernández Suárez D. Intervención educativa sobre prevención de cardiopatías congénitas en mujeres en edad fértil, consultorios médicos 8 y 9. Policlínico Samuel Fernández. Municipio de Matanzas; 2015-2016. Rev Med Electrón [Internet]. 2018 [citado 2022 Ene 20];40(2):321-34. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v40n2/rme090218.pdf

19. Hierrezuelo Rojas N, Álvarez Cortés JT, Subert Salas L, González Fernández P, Pérez Hechavarría G. Calidad del proceso en la ejecución del programa de riesgo reproductivo preconcepcional. Medisan [Internet]. 2017 [citado 2022 Ene 20];21(5):518-26. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/san/v21n5/san02215.pdf

20. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de Salud 2017 [Internet]. La Habana: Minsap; 2018 [citado 2022 Ene 20]. Disponible en: https://salud.msp.gob.cu/wp-content/Anuario/anuario_2017_edici%C3%B3n_2018.pdf

21. Rojas Riera JM. Diseño de estrategia de intervención educativa sobre riesgo preconcepcional. Consultorio N°28. Parroquia Pascuales [Tesis de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Internet]. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; 2017 [citado 2022 Ene 20]. Disponible en: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/7409/1/T-UCSG-POS-EGM-MFC-21.pdf

22. Ramirez Durán G, Barriento García M. Salud sexual y reproductiva. Rev Cubana Enfermer [Internet]. 2015 [citado 2022 Ene 20];31(1):1-2. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v31n1/enf01115.pdf

23. Rodríguez Rodríguez N, Cala Bayeux Á, Nápoles Pérez JL, Milán Arenado Y, Aguilar Tito M. Factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes. Rev Inf Cient [Internet]. 2018 [citado 2022 Ene 20];97(5):945-54. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/ric/v97n5/1028-9933-ric-97-05-945.pdf

24. Álvarez Cortés JT, Blanco Álvarez A, Torres Alvarado M, Guilarte Selva OT, Asprón Fernández A. Programa educativo sobre el embarazo no deseado dirigido a las adolescentes. Correo Científico Médico [Internet]. 2018 [citado 2022 Ene 20];22(4):559-70. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/ccm/v22n4/ccm03418.pdf

25. Hernández Ugalde F, Martínez Leyva G, Rodríguez Acosta Y, Hernández Suárez D, Pérez García A, Almeida Campos S. Ácido fólico y embarazo, ¿beneficio o riesgo? Rev Méd Electrón [Internet]. 2019 [citado 2022 Ene 20];41(1):142-55. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v41n1/1684-1824-rme-41-01-142.pdf

26. Varona de la Peña F, Echavarría Rodríguez N, Orive Rodríguez NM. Pesquisa de los riesgos preconcepcional y prenatal. Rev Cubana Obstet Ginecol [Internet]. 2010 [citado 2021 Ene 30];36(4):565-72. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/gin/v36n4/gin10410.pdf

27. Fernández Ramos H, Crespo Estrada Y, Estrada Astral IL, Rodríguez Gutiérrez K. Impacto de una estrategia de intervención comunitaria sobre el control del riesgo reproductivo preconcepcional. AMC [Internet]. 2008 Jun [citado 2021 Ene 30];12(3). Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/2111/211116120007.pdf

28. Valls Hernández M, Safora Enriquez O, Rodríguez Izquierdo A, Lopez Rivas J. Comportamiento del embarazo en mujeres mayores de 40 años. Rev Cubana Obstet Ginecol [Internet]. 2009 Mar [citado 2022 Sep 1];35(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2009000100002&lng=es

29. Rodríguez Iglesias G, León Cid I, Segura Fernández A, Atienza Barzaga AM. Parto vaginal en pacientes con cesárea anterior. Rev Cub Med Mil [Internet]. 2011 Dic [citado 2022 Sep 1];40(3-4):218-26. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572011000300003&lng=es

30. Mainegra Reyes MM, Pérez Ramos N, Cruz Águila TM, Betancourt Concepción O. Riesgo reproductivo preconcepcional. Policlínico Docente “Miguel Montesino Rodríguez”. Fomento. Sancti Spíritus. Gac Med Espirituana [Internet]. 2019 [citado 2022 Sep 1];13(2). Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/espirituana/gme-2011/gme112a.pdf

31. Pupo Damas H, Almarales Sarmiento G, Tamayo Peña DI. Comportamiento del riesgo reproductivo preconcepcional en Soibada. Manatuto. Timor – Leste. Correo Científico Médico de Holguín [Internet]. 2018 [citado 2022 Sep 1];12(4).

32. Garcés García AE, Casado Méndez PR, Santos Fonseca RS, Gonzáles Lastres T, García Díaz Y. Caracterización de la conducta sexual y reproductiva en adolescentes femeninas de 12 a 15 años. Rev Méd Electrón [Internet]. 2019 Mar-Abr [citado 2020 May 21];41(2):[aprox. 11 p.]. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedele/me-2019/me192d.pdf

33. González Portales A, Rodríguez Cabrera A, Jiménez Ricardo M. Caracterización de mujeres con riesgo preconcepcional en un consultorio médico. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2016 Abr-Jun [citado 2020 May 21];32(2):[aprox. 13 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v32n2/a05.pdf

34. Osorio Zapata JC, Salas de Chávez PM. Conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la atención preconcepcional en mujeres de edad fértil de 15 a 35 años usuarias de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar San Isidro, Morazán y San Felipe, Pasaquina, La Unión año 2017 [Tesis Doctoral]. San Miguel, El Salvador: Universidad de El Salvador; 2017 [citado 2020 May 21]. Disponible en: http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/16965/1/50108343.pdf

35. Fernández Ramos H, Crespo Estrada Y, Estrada Astral IL, Rodríguez Gutiérrez K. Impacto de una estrategia de intervención comunitaria sobre el control del riesgo reproductivo preconcepcional. Arch Méd Camagüey [Internet]. 2008 Abr-Jun [citado 2020 May 21];12(3):[aprox. 12 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552008000300007

36. Alvino Mamani JL, Rojas CH. Factores de riesgo en la etapa preconcepcional en usuarias de los consultorios de planificación familiar del Instituto Nacional Materno Perinatal [Tesis]. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos [Internet]. 2015 [citado 2020 May 21]. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/323350895.pdf

37. Puentes Colombe M, Magalhaes Puentes HA, Suco Cáceres K, Concepción Ruiz AM, Hernández Peraza E. Comportamiento del riesgo reproductivo preconcepcional en mujeres fértiles de San Juan y Martínez. Rev Cien Méd [Internet]. 2019 Nov-Dic [citado 2020 May 21];23(6):[aprox. 7 p.]. Disponible en: http://www.revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/3971/pdf

38. García Hermida MI, Lucero Arcos GP. Riesgo preconcepcional y embarazo en la adolescencia desde un enfoque epidemiológico y preventivo. Rev Eugenio Espejo [Internet]. 2019 Ene-Jun [citado 2020 May 21];13(1):[aprox. 14 p.]. Disponible en: https://www.redalyc.org/jatsRepo/5728/572860987009/html/index.html

39. García Odio A, Izaguirre Mayor DR, Álvarez Bolivar D. Impacto de la anemia para una embarazada e importancia del riesgo preconcepcional. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2017 Ene-Mar [citado 2020 May 21];33(1):[aprox. 8 p.]. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubmedgenint/cmi-2017/cmi171m.pdf

40. Ortiz EI, Vásquez GA, Arturo MC, Medina VP. Protocolo de atención Preconcepcional. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social [Internet]. 2014 [citado 2020 May 21]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SM-Protocolo-atencion-preconcepcional.pdf

41. Figueredo Fonseca M, Fernández Nuñez D, Hidalgo Rodríguez M, Rodríguez Reyna R, Álvarez Paneque T. Factores de riesgo asociados al riesgo reproductivo preconcepcional. Niquero, Granma. Multimed [Internet]. 2019 Sep-Oct [citado 2020 May 21];23(5):[aprox. 13 p.]. Disponible en: http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/1358/1554

42. Mombiela Guillen A, López Vall L, Marín Calduch M, Arasa Subero MM, Cardona Espuny C. Atención preconcepcional: prevención primaria. Musas [Internet]. 2016 [citado 2020 May 21];1(1):[aprox. 17 p.]. Disponible en: https://revistes.ub.edu/index.php/MUSAS/article/view/vol1.num1.6/18491

43. Agénor M, Krieger N, Austin B, Haneuse S, Gottlieb B. Sexual orientation disparities in Papanicolaou test use among US women: the role of sexual and reproductive health services. Am J Public Health [Internet]. 2014 Feb [citado 2020 May 21];104(2):[aprox. 6 p.]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3935675/

44. Polanco Rosales A, Trinchet Rodríguez RA, Martínez Fonseca BA, Labrada Gómez N, Bien González MI. Caracterización de mujeres con riesgo preconcepcional en el CMF 24. Policlínico René Vallejo Ortiz. Multimed [Internet]. 2019 Nov-Dic [citado 2020 May 21];23(6):[aprox. 11 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-48182019000601232

45. Cervera EL, Brizuela S, Rodríguez FR. Riesgo preconcepcional y producto de la concepción. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2018 [citado 2022 Jun 26];13(6):[aprox. 6 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21519970006000072&script=sci-arttext

46. Lazo Álvarez MÁ, Berdasquera Corcho D, Martínez Álvarez AM, Díaz Garrido D. Comportamientos sobre sexualidad en adolescentes de un Policlínico cubano. Rev Panam Infectol [Internet]. 2019 [citado 2022 Jun 26];7(1):28-33. Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-404951

47. Pérez Madrazo K, Serrano Pérez M, Hernández Pérez K, Fernández Borbón H. Educación para la salud y acciones de enfermería: una articulación en el control del riesgo preconcepcional. Rev Cubana Enfermer [Internet]. 2016 Jun [citado 2019 Jun 4];32(2):218-25. Disponible en: http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192016000200008&lng=es

48. Quevedo Freites G, Vázquez Ortiz ME, Zulueta Yate M, Fernández Charón E, Ruz Domínguez JE. Comportamiento del riesgo preconcepcional en el consultorio médico El Turagual de Venezuela. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2012 Jun [citado 2019 Jun 4];28(2):104-11. Disponible en: http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252012000200012&lng=es

49. Mariño Membribes ER, Ávalos González MM, Baró Jiménez VG. Comportamiento del embarazo en la adolescencia en el Policlínico “Aleida Fernández Chardiet”. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2011 Dic [citado 2022 Sep 1];27(4):446-54. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252011000400003&lng=es

50. Cabrera Cao Y, Ortega Blanco M, Orbay Araña MC, Sanz Delgado L. Riesgo reproductivo preconcepcional: análisis de su comportamiento en tres consultorios médicos. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2005 Ago [citado 2024 Sep 1];21(3-4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252005000300012&lng=es

51. Cáceres Cabrera AC, García Núñez RD, San Juan Bosch MA. Relación entre condiciones sociodemográficas y conocimiento sobre riesgo preconcepcional en mujeres en edad fértil. Medisur [Internet]. 2017 Nov-Dic [citado 2020 May 21];15(6). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2017000600009

52. Fawed Reyes O, Erazo Coello A, Carrasco Medrano JC, González D, Mendoza Talavera AF, Mejía Rodríguez ME, et al. Complicaciones obstétricas en adolescentes y mujeres adultas con o sin factores de riesgo asociados. Archivos de Medicina [Internet]. 2016 [citado 2022 May 21];12(4):[aprox. 7 p.]. Disponible en: https://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/complicaciones-obsteacutetricas-en-adolescentes-y-mujeres-adultas-con-o-sin-factores-de-riesgo-asociados-honduras-2016.pdf

53. Lugones Botell M. La mortalidad materna, un problema a solucionar también desde la atención primaria de salud. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2013 Ene-Mar [citado 2020 May 21];29(1):[aprox. 2 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252013000100001

54. Pinos Abad GM, Pinos Vélez VP, Palacios Cordero MP, López Alvarado SL, Castillo Núñez JE, Ortiz Ochoa WA, et al. Conocimientos y actitudes hacia la sexualidad y educación sexual en docentes de colegios públicos. Rev Act Inv Educ [Internet]. 2017 [citado 2020 May 21];17(2):[aprox. 22 p.]. Disponible en: https://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v17n2/1409-4703-aie-17-02-00192.pdf

55. Tavera Salazar M. La atención primaria de salud y la salud materno infantil. Rev Peru Ginecol Obstet [Internet]. 2018 Jul-Sep [citado 2020 May 21];64(3). Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322018000300011

56. Telpez-García IM, Acevedo-Vega MA, Falcón-Segura B. Caracterización de mujeres del municipio Manatí con riesgo reproductivo preconcepcional. Rev Electrónica Zoilo Marinello Vidaurreta [Internet]. 2018 Ene-Feb [citado 2020 May 21];43(1):[aprox. 6 p.]. Disponible en: https://revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/1242/pdf_457

57. Hernández LJ, Ocampo J, Ríos DS, Calderón C. El modelo de la OMS como orientador en la salud pública a partir de los determinantes sociales. Rev Salud Púb [Internet]. 2017 May-Jun [citado 2019 Jun 4];19(3):[aprox. 3 p.]. Disponible en: https://www.scielosp.org/article/rsap/2017.v19n3/393-395/

58. Cruz Hernández J, Llopis Krafchenco L, Lang Prieto J, González Calero TM, González Hernández OJ, Ledón Llanes L. Atención al riesgo reproductivo de la mujer con diabetes mellitus en un municipio de la capital de Cuba. Rev Cubana Endocrinol [Internet]. 2018 Ago [citado 2020 May 21];29(2). Disponible en: http://www.revendocrinologia.sld.cu/index.php/endocrinologia/article/view/109/91

59. Arrate Negret MM, Linares Despaigne MJ, Cuesta Navarro AL, Isaac Rodríguez LM, Molina Hechevarría V. Caracterización epidemiológica de mujeres con riesgo preconcepcional. MEDISAN [Internet]. 2017 Feb [citado 2020 May 21];21(2):[aprox. 7 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/san/v21n2/san03212.pdf

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Lázara Caridad Pérez Márquez, Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz, Silvio Casabella Martínez, Angel Oshumaré Chacón Alpí.

Curación de datos: Lázara Caridad Pérez Márquez, Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz, Silvio Casabella Martínez, Angel Oshumaré Chacón Alpí.

Análisis formal: Lázara Caridad Pérez Márquez, Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz, Silvio Casabella Martínez, Angel Oshumaré Chacón Alpí.

Redacción – borrador original: Lázara Caridad Pérez Márquez, Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz, Silvio Casabella Martínez, Angel Oshumaré Chacón Alpí.

Redacción – revisión y edición: Lázara Caridad Pérez Márquez, Yoleiny de la Caridad Lescalle Ortiz, Silvio Casabella Martínez, Angel Oshumaré Chacón Alpí.