doi: 10.56294/hl2024.425

ORIGINAL

Validation of Hand Grip Strength Protocol: A Pilot Study Among Venezuelan Workers

Validación de protocolo para medición de fuerza prensil: estudio piloto en población laboral venezolana

Misael Ron1 ![]() *, Evelin Escalona1

*, Evelin Escalona1 ![]() *, Fidias Ramírez-Conde2

*, Fidias Ramírez-Conde2 ![]() *, Estela Hernández - Runque1

*, Estela Hernández - Runque1 ![]() *

*

1Urograma de Doctorado de Salud Pública. Universidad de Carabobo. Venezuela.

2Programa de Salud Ocupacional. Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón. Venezuela.

Citar como: Ron M, Escalona E, Ramírez-Conde F, Hernández - Runque E. Validation of Hand Grip Strength Protocol: A Pilot Study Among Venezuelan Workers. Health Leadership and Quality of Life. 2024; 3:.425. https://doi.org/10.56294/hl2024.425

Enviado: 25-02-2024 Revisado: 23-07-2024 Aceptado: 12-11-2024 Publicado: 13-11-2024

Editor: PhD.

Prof. Neela Satheesh ![]()

Autor para la correspondencia: Misael Ron *

ABSTRACT

Introduction: hands, as fundamental work tools, require protective equipment that meets ergonomic criteria. In Venezuela, there are no databases on grip strength in working populations, which limits the assessment of physical fitness and occupational performance of workers.

Method: quantitative, non-experimental, correlational, and cross-sectional study. Grip strength was evaluated using dynamometry in 60 workers (30 men, 30 women) from a food company in Aragua, Venezuela. Three measurements were taken by two different evaluators, and intra- and inter-rater reliability was analyzed using the Intraclass Correlation Coefficient (ICC).

Results: intra-rater reliability showed an ICC of 0,958 for single measures and 0,986 for average measures. Inter-rater reliability presented an ICC of 0,971 for single measures and 0,986 for average measures. Test-retest analysis revealed an ICC of 0,945 for single measures and 0,972 for average measures. A sample size of 176 participants was determined for a larger-scale study.

Conclusions: the measurement protocol demonstrated excellent reliability both intra- and inter-rater, as well as temporal stability. The results validate the methodology for generating normative data on grip strength in Venezuelan workers.

Keywords: Grip Strength; Dynamometry; Ergonomics; Occupational Health.

RESUMEN

Introducción: las manos, como herramientas fundamentales del trabajo, necesitan equipos de protección que cumplan con criterios ergonómicos. En Venezuela no existen bases de datos sobre fuerza prensil en poblaciones laborales, lo que limita la evaluación de aptitud física y desempeño ocupacional de los trabajadores.

Método: estudio cuantitativo, no experimental, correlacional y transversal. Se evaluó la fuerza prensil mediante dinamometría en 60 trabajadores (30 hombres, 30 mujeres) de una empresa de alimentos en Aragua, Venezuela. se realizaron tres mediciones por dos evaluadores diferentes y se analizó la confiabilidad intra e inter-evaluador mediante el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI).

Resultados: la confiabilidad intra-evaluador mostró un CCI de 0,958 para medidas únicas y 0,986 para medidas promedio. La confiabilidad inter-evaluador presentó un CCI de 0,971 para medidas únicas y 0,986 para medidas promedio. El análisis test-retest reveló un CCI de 0,945 para medidas únicas y 0,972 para medidas promedio. Se determinó un tamaño muestral de 176 participantes para un estudio a mayor escala.

Conclusiones: el protocolo de medición demostró excelente confiabilidad tanto intra como inter-evaluador, así como estabilidad temporal. Los resultados validan la metodología para generar datos normativos sobre fuerza prensil en trabajadores venezolanos.

Palabras clave: Fuerza Prensil; Dinamometría; Ergonomía; Salud Ocupacional.

INTRODUCCIÓN

Las manos, como herramientas fundamentales del trabajo, necesitan equipos de protección que cumplan con criterios ergonómicos. Actualmente, estos equipos están estandarizados en tallas, al igual que la mayoría de los productos de alto consumo y demanda. Sin embargo, estas tallas están basadas en medidas antropométricas de poblaciones extranjeras, las cuales difieren significativamente de las características físicas de la población trabajadora venezolana.(1,2)

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, cabe señalar que en Venezuela no existen bases de datos sobre la fuerza prensil de la mano en poblaciones laborales. Esta situación representa una limitante significativa, ya que la fuerza prensil es un parámetro biomecánico fundamental para evaluar la aptitud física y el desempeño ocupacional de los trabajadores. Sin información normalizada sobre este indicador según factores como grupo etario, sexo y actividad económica, no se pueden establecer valores de referencia poblacional específicos para el contexto venezolano.(1,2) Además, la falta de datos impide realizar comparaciones fiables que permitan analizar variaciones y tendencias a lo largo del tiempo.

La ausencia de datos normativos adaptados a la realidad laboral venezolana dificulta detectar de manera objetiva posibles inadecuaciones musculares ligadas a determinados puestos o ramas productivas. Esto representa una limitante para optimizar procesos ergonómicos, diseñar adecuadamente puestos de trabajo y prevenir factores de riesgo ocupacionales.

Ahora bien, la fuerza prensil de la mano es un indicador relevante no solo en el ámbito ocupacional, sino también en la evaluación de la salud general de los individuos. Estudios previos en diversas poblaciones han demostrado que la fuerza prensil se correlaciona con la función muscular general, la capacidad funcional y la salud cardiovascular.(3) En el contexto laboral, esta medida es esencial para identificar trabajadores en riesgo de sufrir lesiones musculoesqueléticas y para diseñar programas de rehabilitación y prevención que mejoren la calidad de vida y productividad de los trabajadores.(4)

El contexto venezolano presenta particularidades que hacen aún más relevante la generación de datos propios sobre la fuerza prensil. La diversidad de actividades económicas y las condiciones laborales específicas del país requieren un enfoque local para el establecimiento de normas y estándares. Factores como la prevalencia de trabajos manuales, la variabilidad en la carga laboral y las diferencias en el acceso a recursos ergonómicos subrayan la necesidad de contar con datos específicos para Venezuela.(4) Además, el análisis de la fuerza prensil puede contribuir al diagnóstico temprano de condiciones de salud que afectan la capacidad laboral. Por ejemplo, la disminución de la fuerza prensil puede ser un indicativo temprano de desórdenes neuromusculares o enfermedades crónicas, permitiendo intervenciones oportunas y reduciendo el impacto de estas condiciones en la fuerza laboral.(5)

Ante la situación planteada, vale la pena citar diversos estudios relacionados con el tema, como Rawat et al.(6) en India, donde se midieron tres variables de la mano en una muestra compuesta exclusivamente por mujeres, sumando un total de 375 participantes. Este estudio se enfocó tanto en las características antropométricas como en la fuerza de mano, aportando datos cruciales para la evaluación de la aptitud física en mujeres trabajadoras en India. En la misma línea, Gajbhiye et al.(7) analizaron cinco variables de la mano en una muestra de 60 mujeres. Este estudio abarcó tanto medidas antropométricas como la fuerza de mano, subrayando la importancia de considerar múltiples dimensiones al evaluar la salud y el rendimiento físico.

En Colombia, Ramírez et al.(8) realizaron un estudio específico sobre la fuerza de mano, involucrando una muestra equilibrada de 92 hombres y 107 mujeres. Este estudio se centró exclusivamente en la fuerza prensil, proporcionando una comparación valiosa entre sexos y contribuyendo a la base de datos de referencia para la población colombiana. Otro estudio relevante fue el realizado por Piñeda et al.,(9) que incluyó siete variables de la mano, tanto antropométricas como de fuerza de mano. Aunque el estudio no especificó la distribución de la muestra por sexo, su enfoque integral aportó datos importantes para el entendimiento de las capacidades físicas en la población colombiana.

De igual forma, Cerda et al.(10) llevaron a cabo un estudio exhaustivo que midió diez variables de la mano, abarcando tanto la antropometría como la fuerza de mano. Aunque tampoco se especificó la distribución por sexo, este estudio es significativo por la amplitud de las variables consideradas, ofreciendo una visión detallada de las características físicas y la fuerza prensil en la población chilena.

Significa entonces, que los estudios precedentes sobre la fuerza de mano y variables antropométricas resaltan la importancia de disponer de datos normativos específicos para cada población. Los resultados de estas investigaciones no solo facilitan la evaluación de la aptitud física y el diseño ergonómico, sino que también contribuyen a la formulación de políticas de salud ocupacional más efectivas y adaptadas a las realidades locales.

En otro orden de ideas, la investigación sobre la fuerza prensil de la mano en poblaciones laborales se fundamenta en varias disciplinas científicas que proporcionan el marco teórico necesario para comprender y evaluar este parámetro biomecánico. Entre estas disciplinas destacan la biomecánica, la ergonomía, la antropometría, la fisiología del trabajo y la salud ocupacional.

En concordancia con lo precedente, la biomecánica es la ciencia que estudia las fuerzas y los movimientos que actúan sobre los cuerpos vivos. En el contexto de la fuerza prensil, la biomecánica analiza cómo los músculos, tendones y estructuras óseas de la mano y el antebrazo interactúan para generar fuerza. Según Lieber(11) la fuerza prensil depende de la integridad estructural y funcional de estas componentes anatómicas. La medición de la fuerza prensil proporciona una evaluación directa de la capacidad funcional de la mano, que es esencial para realizar numerosas tareas laborales y cotidianas.

En este mismo contexto, la ergonomía se centra en el diseño de entornos de trabajo que optimicen el rendimiento humano y reduzcan el riesgo de lesiones. La fuerza prensil es un factor clave en el diseño ergonómico, especialmente en trabajos que requieren manipulación manual de objetos.(12) Mediante la evaluación de la fuerza prensil, se pueden diseñar herramientas y equipos que se adapten mejor a las capacidades físicas de los trabajadores, reduciendo el riesgo de trastornos musculoesqueléticos y mejorando la eficiencia laboral.

Por su parte, la fisiología del trabajo estudia las respuestas del cuerpo humano a las demandas físicas y mentales del trabajo. La fuerza prensil es un indicador de la capacidad muscular general y la resistencia, aspectos críticos en la fisiología laboral. Según Astrand et al.(13), la evaluación de la fuerza muscular, incluyendo la fuerza prensil, es esencial para determinar la capacidad de un trabajador para realizar tareas físicas sin riesgo de fatiga excesiva o lesión.

Finalmente, la salud ocupacional se centra en la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. La medición de la fuerza prensil es una herramienta importante en la evaluación de la aptitud física y la detección de riesgos laborales.(14) Una fuerza prensil reducida puede indicar una mayor susceptibilidad a lesiones y trastornos musculoesqueléticos, lo que acentúa la necesidad de intervenciones preventivas y programas de rehabilitación en el ámbito laboral.

Ahora bien, el estudio piloto de fuerza de mano se centra en probar y refinar los procedimientos de medición, asegurar la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados, y resolver cualquier problema logístico que pueda surgir. En el contexto de la fuerza de mano, el objetivo principal es asegurar que el dinamómetro, el dispositivo estándar para medir la fuerza prensil, funcione correctamente y que las mediciones sean consistentes y precisas.(15)

Ahora bien, en poblaciones laborales venezolanas el estudio piloto permite a las empresas cumplir con diversas normativas nacionales vigentes que garantizan condiciones laborales adecuadas. Entre estas normativas destaca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,(16) cuyo Artículo 87 establece el derecho de los trabajadores a desempeñarse en condiciones de seguridad, higiene y un ambiente de trabajo adecuado. Asimismo, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT, 2005)(17), en su Artículo 59, exige que las labores se desarrollen en condiciones óptimas que aseguren la salud física y mental de los trabajadores, adaptando los métodos y sistemas de trabajo a sus características específicas. De igual manera, la Norma Técnica para el Control en la Manipulación, Levantamiento y Traslado Manual de Carga (NT-03, 2016)(18) en su Artículo 11, obliga a que las maquinarias, equipos y herramientas se adecuen a las condiciones antropométricas, físicas y psicológicas de los trabajadores, facilitando así la manipulación, el levantamiento y el traslado de cargas de manera segura y eficiente.

Además, el estudio piloto incluye la determinación del tamaño de muestra necesario para estudios a gran escala y la identificación de posibles problemas logísticos o metodológicos que podrían influir en la recolección de datos. Esto incluye aspectos como la selección y capacitación de evaluadores, la estandarización de protocolos de medición y la implementación de procedimientos para asegurar la precisión y consistencia de las mediciones.(19) En conjunto, un estudio piloto de fuerza de mano proporciona información crítica para ajustar y perfeccionar el diseño del estudio principal, minimizando los riesgos y optimizando los recursos antes de comprometerse con una investigación a mayor escala.

En virtud de las consideraciones anteriores, la presente investigación tuvo como objetivo general validar la confiabilidad metodológica de la medición de la fuerza prensil manual mediante dinamometría en trabajadores de la población venezolana. Para alcanzar este propósito, se planteó evaluar la confiabilidad inter e intra-examinador de las medidas de fuerza prensil obtenidas mediante el dinamómetro seleccionado, determinar la reproducibilidad de las lecturas del dinamómetro mediante la aplicación de pruebas de consistencia test-retest, y calcular el tamaño muestral requerido para estimar valores normativos de fuerza prensil en la población laboral venezolana. Este estudio piloto constituyó un paso fundamental para establecer una metodología estandarizada que permitiera generar datos normativos confiables sobre la fuerza prensil en trabajadores venezolanos, contribuyendo así a llenar un vacío significativo en la literatura científica nacional y proporcionando una base sólida para futuras investigaciones en el campo de la ergonomía y la salud ocupacional.

MÉTODO

El presente estudio se enmarcó en el paradigma cuantitativo, con diseño no experimental, de campo, con nivel correlacional, epidemiológico y corte transversal, bajo la modalidad de prueba piloto.

La población estuvo compuesta por los trabajadores de una empresa de alimentos localizada Aragua, Venezuela. Siguiendo la teoría de un estudio, se determinó que se necesita 60 sujetos para que la muestra sea representativa. Para segmentar la muestra por sexo y edad, se siguió lo propuesto por un estudio, asegurando la proporcionalidad entre los grupos con respecto al sexo y edad de la siguiente manera: 50 % para hombres y 50 % para mujeres. Con relación a las edades, los grupos que se conformarán serán: 20-29 años (32,5 %), 30-39 años (35 %), 40-59 años (23,1 %) y 50-59 años (9,4 %).

Los criterios de inclusión establecidos fueron: trabajadores adultos comprendidos entre 20 y 59 años; hombres y mujeres; trabajadores sin condiciones médicas preexistentes que afecten significativamente la fuerza de la mano o la función musculo esquelética; trabajadores de diversas ocupaciones que requieran el uso regular de la fuerza de la mano; mínimo de 6 meses en el puesto actual; participación voluntaria con la firma del consentimiento informado; y disponibilidad para asistir a sesiones de medición repetidas en diferentes días.

Para la medición de la fuerza prensil se siguieron las pautas de la Sociedad Americana de Terapeutas de Mano, se les indicó a los participantes que se sentarán cómodamente en una silla sin apoyabrazos y que se quiten todas las prendas de muñeca antes de la prueba. Mientras están sentados, los participantes aducen los hombros hacia los lados, flexionan los codos a 90 grados, colocan los antebrazos y las muñecas en posición neutral, mientras que los pies se colocarán planos en el suelo. Además, se les indicó a los participantes que apretaran el dinamómetro al máximo durante un período 6 segundos. Se realizaron tres pruebas de fuerza de agarre manual para ambas manos, con un período de descanso de 15 segundos entre las pruebas.

Como técnica de recolección de datos se utilizó la observación directa y como instrumentos, se recurrió a una ficha de datos de fuerza prensil y un dinamómetro digital de mano (CAMRY EH-101, EE. UU.) con escala en kilogramos. Asimismo, para mantener la precisión y consistencia en la recopilación de datos, los evaluadores fueron entrenados en el uso adecuado del dinamómetro y en la aplicación de prácticas de medición estandarizadas.

Para garantizar la calidad de las mediciones de fuerza prensil, se implementó un riguroso protocolo de evaluación de confiabilidad que incluyó varios niveles de análisis. Dos evaluadores independientes realizaron tres mediciones de cada variable, permitiendo evaluar tanto la consistencia interna como la reproducibilidad entre observadores. La confiabilidad se analizó mediante tres aproximaciones del Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI):

· Confiabilidad intra-evaluador: Se empleó un CCI bidireccional de efectos mixtos para determinar la consistencia de las mediciones realizadas por un mismo evaluador.

· Confiabilidad inter-evaluador: Se utilizó un CCI bidireccional de efectos aleatorios para evaluar la concordancia entre las mediciones de diferentes evaluadores.

· Estabilidad temporal (test-retest): Se aplicó un CCI bidireccional de efectos aleatorios para valorar la reproducibilidad de las mediciones en diferentes momentos.

Para la interpretación de los valores del Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI), se adoptaron los criterios establecidos por un estudio.

|

Tabla 1. La interpretación de los valores del CCI siguió la escala de Landis y Koch (1977) |

|

|

Valor de ICC |

Nivel de Acuerdo |

|

< 0,00 |

Pobre |

|

0,00 – 0,20 |

Ligero |

|

0,21 – 0,40 |

Aceptable |

|

0,41 – 0,60 |

Moderado |

|

0,61 – 0,80 |

Sustancial |

|

0,81 – 1,00 |

Excelente |

Adicionalmente, se realizó un análisis de concordancia siguiendo la metodología de un estudio, que permitió examinar la variabilidad sistemática y aleatoria entre mediciones mediante la determinación de los límites de concordancia (LOA) al 95 % de confianza.

Luego, para el cálculo del tamaño de muestra requerida para un estudio a mayor escala, se utilizó la metodología basada en la Norma Técnica Colombiana NTC 5654(23). Esta norma es ampliamente aplicada en estudios antropométricos y garantiza la representatividad y precisión de los resultados mediante la relación entre el coeficiente de variación (CV) y el nivel de confianza deseado. La elección de esta metodología se fundamenta en su robustez para calcular tamaños de muestra representativos en estudios que involucran dimensiones corporales y otras variables con distribuciones normales. En este estudio, se seleccionó la fuerza de la mano derecha medida en la Toma 1 del evaluador A, considerando que esta dimensión es representativa de la población estudiada y tiene una variabilidad adecuada para aplicar el método.

El método define la fórmula para estimar el tamaño de muestra (𝑛) como:

Dónde:

Z: Valor crítico asociado al nivel de confianza (por ejemplo, Z=1,96 para un nivel de confianza del 95 %).

CV: Coeficiente de variación, calculado como la relación entre la desviación estándar (σ) y la media (μ).

α: Precisión relativa o error admisible, definido en este caso como 5 % (α=0,05).

Una vez obtenidas las mediciones, el análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial utilizando el software SPSS versión 26. Para las variables cuantitativas se calcularon medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar). La normalidad de los datos se evaluó mediante la prueba de Shapiro-Wilk.

En cuanto a las consideraciones bioéticas, el estudio se desarrolló bajo los estándares éticos establecidos por la comunidad científica. Los participantes fueron informados sobre el propósito, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio mediante un proceso de consentimiento informado detallado. Se mantuvo estricta confidencialidad de los datos personales y resultados de las mediciones, asegurando que la información fuera utilizada exclusivamente con fines de investigación y que los datos fueran anonimizados antes de cualquier análisis o publicación. Asimismo, se garantizó a los participantes la libertad de retirarse del estudio en cualquier momento sin repercusiones, salvaguardando su autonomía y bienestar durante todo el proceso de investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los 2 evaluadores realizaron 3 mediciones de fuerza prensil en 60 sujetos sanos, para la mano derecha, por ser la mano dominante predominante en la muestra (88,33 %), resultando 360 mediciones en total. El promedio de la edad de los sujetos del estudio fue de 34,6 años, con una desviación estándar de ±10,8 años. La distribución de género de los sujetos fue de 30 mujeres y 30 hombres.

Confiabilidad Intra-evaluador

El CCI para las medidas únicas fue de 0,958, con un intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) que oscila entre 0,937 y 0,973. Este valor de CCI indica una alta consistencia en las mediciones realizadas por cada evaluador en diferentes momentos.(20) Según la escala de interpretación de Landis et al.(21), un valor de CCI entre 0,81 y 1,00 se considera un nivel de acuerdo excelente, lo que indica que las mediciones realizadas por el evaluador son altamente coherentes. Además, el intervalo de confianza estrecho refuerza la estabilidad de estas mediciones.(22)

Cuando se promediaron las mediciones, el CCI aumentó a 0,986, con un intervalo de confianza de 0,978 a 0,991. Este valor más alto refleja una mejor fiabilidad cuando se promedian las mediciones repetidas de un mismo sujeto, lo cual es típico en estudios de este tipo, ya que el promedio de varias mediciones reduce el impacto de posibles errores aleatorios y mejora la precisión general de las mediciones. Este aumento en el CCI también muestra que las mediciones promediadas son aún más confiables que las mediciones únicas realizadas en momentos distintos.

|

Tabla 2. Resultados del coeficiente de correlación intraclase (CCI) intra-evaluador para las mediciones de fuerza prensil |

||||||

|

Tipo de medición |

Correlación intraclase (CCI) |

Intervalo de confianza 95 % |

Valor F |

gl1 |

gl2 |

Valor p (Sig.) |

|

Medidas únicas |

0,958 |

0,937 – 0,973 |

69,499 |

59 |

118 |

0,000 |

|

Medidas promedio |

0,986 |

0,978 – 0,991 |

69,499 |

59 |

118 |

0,000 |

El análisis de la prueba F para ambas condiciones (medidas únicas y medidas promedio) arrojó un valor F de 69,499, lo que indica que la variabilidad entre los sujetos es considerablemente mayor que la variabilidad dentro de las mediciones de un mismo evaluador. Este resultado refuerza la validez de las mediciones, sugiriendo que las diferencias observadas en la fuerza prensil entre los sujetos son reales y no se deben a variaciones dentro de las mediciones repetidas.

En este orden de ideas, el valor p asociado con la prueba F fue 0,000, lo que confirma la significancia estadística de los resultados. Un valor p tan bajo indica que las diferencias observadas entre los sujetos no son producto del azar, sino que reflejan variabilidad genuina en las mediciones de la fuerza prensil.

Análisis de concordancia y variabilidad entre mediciones de fuerza en la mano derecha

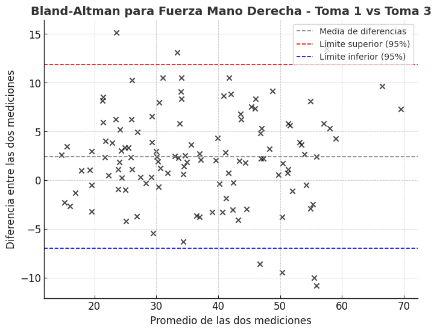

El análisis de Bland-Altman realizado entre las tres tomas de medición de fuerza en la mano derecha del evaluador A permitió valorar la variabilidad y concordancia entre las mediciones. Los límites de concordancia (LOA por sus siglas en inglés) al 95 % definen el rango dentro del cual se espera que se encuentren el 95 % de las diferencias entre mediciones, ofreciendo así una medida de la consistencia.

|

Tabla 3. Análisis de concordancia y variabilidad entre mediciones de fuerza en la mano derecha |

||||

|

Comparación |

Diferencia de Medias (kg) |

LOA superior (kg) |

LOA inferior (kg) |

% de concordancia |

|

Toma 1 vs Toma 2 |

1,74 |

11,3 |

-7,81 |

92 |

|

Toma 1 vs Toma 3 |

2,42 |

11,81 |

-6,98 |

89 |

|

Toma 2 vs Toma 3 |

0,67 |

8,75 |

-7,4 |

95 |

En la tabla 3 se muestra los resultados del análisis de concordancia entre las tres tomas de medición de fuerza y revela diferencias clave en la consistencia de los resultados. En la comparación entre la Toma 1 y la Toma 2, la diferencia promedio fue de 1,74 kg, con límites de concordancia a los 95 % situados entre -7,81 kg y 11,30 kg. Esto sugiere una variabilidad moderada, aunque con un 92 % de las diferencias dentro de los límites, lo que indica que, en general, las mediciones entre estas dos tomas se encuentran dentro de un rango aceptable.

Al examinar la Toma 1 y la Toma 3, se observa un incremento en la discrepancia, con una diferencia promedio de 2,42 kg. Los límites de concordancia, ligeramente más amplios, oscilaron entre -6,98 kg y 11,81 kg, reflejando una mayor dispersión de las diferencias. En esta comparación, el 89 % de las diferencias cayó dentro de los límites, lo que denota una menor consistencia en relación con las mediciones de la Toma 1 y la Toma 2. Este comportamiento podría reflejar variaciones en la técnica o en las condiciones durante la primera medición, las cuales impactaron más significativamente en la comparación con la tercera toma.

Por otro lado, la comparación entre la Toma 2 y la Toma 3 presentó una notable consistencia. La diferencia promedio fue de apenas 0,67 kg, mientras que los límites de concordancia al 95 % fueron los más estrechos, ubicándose entre -7,40 kg y 8,75 kg. Esto, junto con un 95 % de las diferencias dentro de los límites, indica una alta confiabilidad entre estas dos tomas, sugiriendo que las mediciones en estas condiciones fueron más estables.

Figura 1. Gráficos Bland-Altam de la concordancia entre las mediciones de fuerza de la mano derecha (intra evaluador)

Los gráficos de Bland-Altman respaldan esta interpretación al mostrar la distribución de las diferencias en función de las medias de las mediciones. En la comparación entre la Toma 2 y la Toma 3, las diferencias se concentran más estrechamente alrededor de la línea de la media de diferencias, indicando una menor variabilidad. En cambio, las comparaciones que incluyen la Toma 1 muestran una mayor dispersión, especialmente en la comparación con la Toma 3, donde las diferencias se alejan más significativamente de la media, lo que sugiere una mayor heterogeneidad en las mediciones.

Confiabilidad Inter-evaluador

Se analizó la consistencia inter-evaluador de las mediciones de la fuerza prensil de la mano derecha en 60 sujetos sanos realizados por dos evaluadores diferentes (Evaluador A y Evaluador B). Este análisis es crucial en pruebas piloto, ya que asegura que los evaluadores estén de acuerdo en sus mediciones y que los resultados sean confiables y reproducibles. La consistencia entre evaluadores es esencial para validar que las mediciones no dependen de la persona que las realiza, sino de las características propias del proceso de medición.

Los resultados del CCI inter-evaluador fueron obtenidos utilizando un modelo de efectos aleatorios de dos factores, donde tanto los efectos de las personas como los efectos de las mediciones son aleatorios. Este tipo de modelo es adecuado cuando se desea evaluar la variabilidad en las mediciones debido a factores tanto aleatorios (diferencias entre los sujetos) como sistemáticos (diferencias entre los evaluadores).

|

Tabla 4. Resultados del coeficiente de correlación intraclase (CCI) inter-evaluador para las mediciones de fuerza prensil |

||||||

|

Tipo de medición |

Correlación intraclase (CCI) |

Intervalo de confianza 95 % |

Valor F |

gl1 |

gl2 |

Valor p (Sig.) |

|

Medidas únicas |

0,971 |

0,953 – 0,983 |

69,052 |

59 |

59 |

0,000 |

|

Medidas promedio |

0,986 |

0,976 – 0,991 |

69,052 |

59 |

59 |

0,000 |

El coeficiente de correlación intraclase (CCI) para las mediciones individuales entre los dos evaluadores fue de 0,971, con un intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) que varió entre 0,953 y 0,983. Este valor sugiere una alta consistencia en las mediciones realizadas por los evaluadores, lo que indica un acuerdo excelente según la clasificación de Landis y Koch (1977). En otras palabras, tanto el evaluador A como el evaluador B mostraron un nivel elevado de concordancia al medir la fuerza prensil en los sujetos.

Cuando se promediaron las mediciones, el CCI aumentó a 0,986, con un intervalo de confianza entre 0,976 y 0,991. Este aumento en el CCI refleja una mayor fiabilidad cuando se utilizan varias mediciones repetidas, lo cual es habitual en estudios que buscan obtener mediciones más precisas y estables. El intervalo de confianza estrecho nuevamente respalda que el acuerdo entre los evaluadores es consistente y confiable.

El análisis de la prueba F arrojó un valor de 69,052 para ambas condiciones, lo que indica que la variabilidad entre los sujetos es considerablemente mayor que la variabilidad entre las mediciones realizadas por los evaluadores. Este resultado confirma que las diferencias observadas en las mediciones reflejan variabilidad real entre los sujetos, en lugar de discrepancias atribuibles a los evaluadores.

Con respecto a la significancia, el valor p (Sig.) fue 0,000, lo que demuestra que los resultados son estadísticamente significativos. Esto refuerza que las diferencias observadas entre los evaluadores no son producto del azar, asegurando que el acuerdo inter-evaluador es fuerte y fiable.

Reproducibilidad Test – Retest

El coeficiente de correlación intraclase (CCI) es una herramienta estadística fundamental para evaluar la fiabilidad y consistencia de las mediciones en estudios que involucran mediciones repetidas o test-retest, como en este caso, donde se evaluó la fiabilidad de las mediciones de fuerza prensil de la mano derecha de 60 sujetos sanos en dos momentos distintos: un día de la primera semana y otro de la segunda semana. Este análisis es particularmente relevante en pruebas piloto, ya que garantiza que las mediciones sean consistentes a lo largo del tiempo, minimizando el impacto de factores como el azar o la variabilidad entre las mediciones.

A continuación, en la tabla se presentan los resultados del CCI test-retest, utilizando un modelo de efectos aleatorios de dos factores, donde tanto los efectos de los sujetos como los efectos de las mediciones fueron aleatorios. Este modelo es adecuado para este tipo de análisis, dado que permite evaluar la consistencia de las mediciones realizadas en dos momentos distintos sin que los efectos de los sujetos y las mediciones interfieran con la variabilidad entre mediciones.

|

Tabla 5. Resultados del coeficiente de correlación intraclase (CCI) test-retest para las mediciones de fuerza prensil |

||||||

|

Tipo de medición |

Correlación intraclase (CCI) |

Intervalo de confianza 95 % |

Valor F |

gl1 |

gl2 |

Valor p (Sig.) |

|

Medidas únicas |

0,945 |

0,909 – 0,967 |

35,121 |

59 |

59 |

0,000 |

|

Medidas promedio |

0,972 |

0,952 – 0,983 |

35,121 |

59 |

59 |

0,000 |

El CCI para las medidas únicas fue de 0,945, con un intervalo de confianza del 95 % (IC95 %) entre 0,909 y 0,967. Este valor indica una consistencia excelente entre las mediciones realizadas en el primer y segundo día, sugiriendo que las diferencias entre las mediciones realizadas en distintas semanas no son significativas y que la fiabilidad de las mediciones es alta. Según la escala de Landis y Koch (1977), un CCI en este rango está en el nivel de acuerdo excelente.

Cuando se promediaron las mediciones, el CCI aumentó a 0,972, con un intervalo de confianza que varió entre 0,952 y 0,983. Este aumento en el CCI para las mediciones promediadas refleja una mayor fiabilidad cuando se utilizan varias mediciones, ya que promediar los resultados de distintos días ayuda a minimizar los efectos de la variabilidad a corto plazo. Además, el estrechamiento del intervalo de confianza refuerza la consistencia y confiabilidad del acuerdo entre las mediciones realizadas en ambas semanas.

El análisis de la prueba F para ambos casos de medición (únicas y promedio) resultó en un valor F de 35,121, lo que indica que la variabilidad entre los sujetos es considerablemente mayor que la variabilidad entre las mediciones realizadas en los dos días. Este resultado apoya la idea de que las diferencias observadas entre las mediciones son principalmente atribuibles a las diferencias reales y biológicas entre los sujetos y no a errores sistemáticos entre las mediciones.(23)

El valor p (Sig.) fue de 0,000, lo que demuestra que los resultados son estadísticamente significativos. Esto refuerza la idea de que las diferencias entre las mediciones realizadas en los dos días son consistentes y fiables, y no se deben a efectos aleatorios.(24)

Tamaño muestral y estratificación

El tamaño de muestra necesario para un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 % es de aproximadamente 177 sujetos. Este cálculo asegura que las estimaciones realizadas sobre la fuerza de la mano derecha sean representativas de la población objetivo.

|

Tabla 6. Tamaño de la muestra de este estudio en función de los CV de la fuerza prensil de la mano derecha) y empleando la norma NTC colombiana 5654 |

|||

|

Media (μ) |

Desviación estándar (σ) |

CV |

n |

|

38,08 Kg |

12,89 Kg |

0,339 |

176,15 |

Ahora bien, para garantizar una adecuada homogeneidad respecto a la población, el tamaño de muestra calculado (n=176) fue estratificada proporcionalmente de acuerdo con la distribución por edades y género recomendada por Labrador (2023) para mano de obra industrial venezolana. Este procedimiento se llevó a cabo siguiendo un enfoque de muestreo probabilístico y estratificado, en línea con las recomendaciones de Maneiro y Mejías (2010, p. 24). Esto garantiza que la distribución represente adecuadamente las características de la población objetivo, asegurando que tanto los géneros como los grupos etarios estén proporcionadamente representados. Los resultados de la estratificación se muestran en la tabla 5.

|

Tabla 7. Distribución de la muestra por sexo y edad |

|||

|

Edad (años) |

Hombres |

Mujeres |

Total |

|

20-29 |

21 |

9 |

30 |

|

30-39 |

35 |

11 |

46 |

|

40-49 |

53 |

11 |

64 |

|

50-59 |

32 |

5 |

37 |

|

Totales |

141 |

36 |

176 |

CONCLUSIONES

· Las mediciones intra-evaluador mostraron un alto nivel de confiabilidad, con un CCI de 0,958 para mediciones individuales y 0,986 para mediciones promediadas, lo que indica una excelente consistencia en las evaluaciones realizadas por un mismo evaluador.

· El análisis de Bland-Altman identificó que las Tomas 2 y 3 fueron las más consistentes, con una diferencia promedio baja (0,67 Kg) y límites de concordancia más estrechos. En contraste, las comparaciones que involucraron la Toma 1 presentaron mayor variabilidad.

· La confiabilidad inter-evaluador fue también muy alta, con CCI=0,971 para mediciones únicas y CCI=0,986 para mediciones promediadas, garantizando la fiabilidad del protocolo independientemente del evaluador.

· El análisis test-retest mostró una alta consistencia en las mediciones realizadas en diferentes momentos, con CCI=0,945 para mediciones individuales y CCI=0,972 para mediciones promediadas, validando la estabilidad del protocolo a lo largo del tiempo.

· Durante la prueba piloto se realizaron mediciones de la fuerza prensil en 60 sujetos y calculó un tamaño de muestra necesario de 176 participantes, asegurando un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %.

· La muestra calculada de 176 participantes se estratificó proporcionalmente por edad y género, siguiendo las proporciones recomendadas por Labrador (2023), asegurando representatividad adecuada de la población objetivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ron M. Impacto de la sociedad de consumo en la antropometría de las poblaciones y la importancia de su análisis en la prevención de riesgos laborales. Educ Salud Bol Cient Inst Cienc Salud Univ Autón Estado Hidalgo. 2022;10(20):38-41.

2. Ron M, Escalona E. Revisión sistemática sobre metodologías en estudios de antropometría y fuerza de mano en trabajadores. Salud Trab. 2021;29(2):128-145.

3. Leong DP, Teo KK, Rangarajan S, Lopez-Jaramillo P, Avezum A, Orlandini A, et al. Prognostic value of grip strength: Findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. Lancet. 2015;386(9990):266-273. doi: 10.1016/S0140-6736(14)62000-6

4. Ron M. Datos ausentes, trabajadores vulnerables: escasez de información sobre fuerza prensil de mano en trabajadores venezolanos [Editorial]. Salud Trab. 2023;31(2):149-150.

5. Roberts HC, Denison HJ, Martin HJ, Patel HP, Syddall H, Cooper C, et al. A review of the measurement of grip strength in clinical and epidemiological studies: towards a standardised approach. Age Ageing. 2011;40(4):423-429. doi: 10.1093/ageing/afr051

6. Rawat S, Varte L, Singh I, Choudhary S, Singh S. Anthropometry based prediction of dominant hand grip strength in Indian office going females. Asian J Med Sci. 2016;7(6):58-62.

7. Gajbhiye V, Jiwane R, Choudhary AK. Evaluation of hand anthropometric measurements and grip strength in healthy kitchens workers. Int J Anat Physiol Biochem. 2016;3(1):1-5.

8. Ramírez P, Angarita A. Fuerza de agarre en trabajadores sanos de Manizales. Rev Colomb Rehabil. 2009;8(1):109-118.

9. Piñeda A, Cabrera L, Esguerra C, Grajales J, González C. Variables antropométricas y su relación con la fuerza presión de mano, para el uso ergonómico de herramientas manuales en un grupo de trabajadores del sector de la construcción en Bogotá. Rev Ing Mat Cienc Inf. 2016;3(5):71-78.

10. Cerda E, Cubillos N, Medina O, Rodriguez C. Estudio Piloto de Medidas Antropométricas de la Mano y Fuerzas de Prensión, Aplicables al Diseño de Herramientas Manuales. Cienc Trab. 2011;13(39):1-5.

11. Lieber RL. Skeletal Muscle Structure, Function, and Plasticity: The Physiological Basis of Rehabilitation. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

12. Pheasant S, Haslegrave CM. Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press; 2006.

13. Astrand PO, Rodahl K. Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of Exercise. 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 1986.

14. Burdorf A. The role of assessment of biomechanical exposure at the workplace in the prevention of musculoskeletal disorders. Scand J Work Environ Health. 2010;36(1):1-2. doi: 10.5271/sjweh.2882

15. Fess EE. Grip strength. In: Casanova JS, editor. Clinical Assessment Recommendations. 2nd ed. Chicago: American Society of Hand Therapists; 1992. p. 41-45.

16. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 36.860, (30 de diciembre de 1999).

17. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 38.236, (26 de julio de 2005).

18. instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Norma Técnica para el Control en la Manipulación, Levantamiento y Traslado Manual de Carga (NT-03-2016). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 40.973, (24 de agosto de 2016).

19. Viechtbauer W, Smits L, Kotz D, Budé L, Spigt M, Serroyen J, et al. A simple formula for the calculation of sample size in pilot studies. J Clin Epidemiol. 2015;68(11):1375-9. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.04.014.

20. Burgos F, Escalona E. Predicción de dimensiones antropométricas y capacidad aeróbica en trabajadores de mano de obra directa industrial venezolana, aplicables al diseño ergonómico [tesis doctoral]. Valencia (Venezuela): Universidad de Carabobo; 2017

21. Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics. 1977;33(1):159-74.

22. Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet. 1986;1(8476):307-10.

23. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). NTC 5654: Requisitos generales para el establecimiento de una base de datos antropométricos. Bogotá: ICONTEC; 2008.

24. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013;310(20):2191-4. doi: 10.1001/jama.2013.281053.

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Misael Ron, Evelin Escalona, Fidias Ramírez-Conde, Estela Hernández-Runque.

Curación de datos: Misael Ron, Evelin Escalona, Fidias Ramírez-Conde, Estela Hernández-Runque.

Análisis formal: Misael Ron, Evelin Escalona, Fidias Ramírez-Conde, Estela Hernández-Runque.

Redacción – borrador original: Misael Ron, Evelin Escalona, Fidias Ramírez-Conde, Estela Hernández-Runque.

Redacción – revisión y edición: Misael Ron, Evelin Escalona, Fidias Ramírez-Conde, Estela Hernández-Runque.