doi: 10.56294/hl2024.285

ORIGINAL

Conscientious objection in nursing

Objeción de conciencia en enfermería

Romina Fabiana Maldonado1

1Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud - Licenciatura en Enfermería. Buenos Aires, Argentina.

Citar como: Maldonado RF. Conscientious objection in nursing. Health Leadership and Quality of Life. 2024; 3:.285. https://doi.org/10.56294/hl2024.285

Enviado: 18-07-2024 Revisado: 13-09-2024 Aceptado: 29-12-2024 Publicado: 30-12-2024

Editor: PhD.

Prof.

Neela Satheesh ![]()

ABSTRACT

Introduction: conscientious objection (CO) constitutes an ethical and legal challenge for health professionals, who face conflicts between their personal beliefs and obligations towards patients and current regulations. In the province of Santa Fe, this issue has gained relevance in the field of nursing, which is an essential part of interdisciplinary health teams. Although national legislation addresses some aspects of CO, there are still legal gaps that generate uncertainty for both professionals and institutions. The aim of this study was to analyze the problems of CO in nursing, providing historical background, legal advances and an approach to the rights and duties of these professionals in the current healthcare context.

Method: a documentary and descriptive analysis was carried out, based on a review of national regulations and reports on the application of CO in the healthcare setting. The study included consultations with health authorities in Santa Fe to identify the main demands and conflicts arising from this practice.

Results: the study revealed a use and abuse of CO by some professionals, which generated discontent among the population and affected the provision of services. Lack of knowledge of the meaning and scope of OC contributed to the problem. Health authorities intervened to address the situation, establishing guidelines that seek to balance individual rights and collective responsibilities.

Conclusions: CO in nursing is a complex issue that requires clear regulation and adequate training. The need to implement educational and legislative policies to ensure ethical professional practice that respects both individual values and patients’ needs was highlighted.

Keywords: CO; Nursing Care; Protocols; Rights; Duties and Obligations.

RESUMEN

Introducción: la objeción de conciencia (OC) constituye un desafío ético y legal para los profesionales de la salud, quienes enfrentan conflictos entre sus creencias personales y las obligaciones hacia los pacientes y la normativa vigente. En la provincia de Santa Fe, esta problemática ha adquirido relevancia en el ámbito de la enfermería, que forma parte esencial de los equipos interdisciplinarios de salud. Aunque la legislación nacional aborda algunos aspectos de la OC, persisten vacíos legales que generan incertidumbre tanto en los profesionales como en las instituciones. Este estudio tuvo como objetivo analizar la problemática de la OC en enfermería, aportando antecedentes históricos, avances legales y un enfoque sobre los derechos y deberes de estos profesionales en el contexto sanitario actual.

Método: se llevó a cabo un análisis documental y descriptivo, basado en una revisión de la normativa nacional e informes sobre la aplicación de la OC en el ámbito sanitario. El estudio incluyó consultas a las autoridades sanitarias de Santa Fe para identificar las principales demandas y conflictos derivados de esta práctica.

Resultados: el estudio reveló un uso y abuso de la OC por parte de algunos profesionales, lo que generó descontento en la población y afectó la prestación de servicios. La falta de conocimiento del significado y alcance de la OC contribuyó a la problemática. Las autoridades sanitarias intervinieron para abordar la situación, estableciendo lineamientos que buscan equilibrar derechos individuales y responsabilidades colectivas.

Conclusiones: la OC en enfermería es un tema complejo que requiere una regulación clara y una formación adecuada. Se destacó la necesidad de implementar políticas educativas y legislativas para garantizar una práctica profesional ética que respete tanto los valores individuales como las necesidades de los pacientes.

Palabras clave: OC; Cuidados de Enfermería; Protocolos; Derechos; Deberes y Obligaciones.

INTRODUCCIÓN

La objeción de conciencia (OC) es un tema de gran relevancia en el ámbito de la salud, particularmente en situaciones sensibles como la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).(1,2,3,4,5,6,7,8) Este fenómeno plantea un desafío constante en la gestión de los cuidados brindados por el personal de enfermería en instituciones de salud públicas.(9,10,11,12,13,14,15,16,17) La presente investigación aborda cómo la OC afecta la calidad de los servicios en el área de Obstetricia y Ginecología, analizando su impacto desde una perspectiva integral que incluye aspectos éticos, legales y profesionales.(18,19,20,21,22,23,24,25,26)

En el contexto latinoamericano, la OC ha generado controversia debido a su estrecha relación con factores socioculturales, religiosos y políticos.(27,28,29,30,31,32,33,34) Países como Argentina no están exentos de este debate, ya que el papel de la Iglesia y otras instituciones influyen en las decisiones políticas que afectan la implementación de derechos sexuales y reproductivos.(35,36,37,38,39,40,41,42) Esta realidad subraya la importancia de estudiar el tema desde una óptica comparativa y reflexiva, reconociendo las tensiones entre los derechos individuales de los profesionales de la salud y las obligaciones institucionales de garantizar servicios accesibles y de calidad para todos los pacientes.(43,44,45,46,47,48,49,50)

La OC, aunque protegida como un derecho fundamental, no es absoluta.(51,52,53,54,55,56,57,58) Su ejercicio debe ser compatible con el respeto a los derechos de los pacientes y la continuidad de los cuidados, especialmente en un sistema de salud inclusivo y democrático.(59,60,61,62,63,64,65,66) En este sentido, resulta indispensable incorporar la reflexión sobre la OC en la formación profesional de enfermería, promoviendo un enfoque equilibrado que permita conciliar derechos y responsabilidades.(67,68,69,70,71,72,73,74) Esto implica no solo comprender el alcance legal de la OC, sino también garantizar que su ejercicio no sea utilizado como una barrera que perpetúe estigmas o prejuicios.(75,76,77,78,79,80,81,82)

El análisis de esta problemática evidencia la necesidad de una actualización en el rol de la enfermería dentro de las instituciones de salud.(83,84,85,86,87) Es fundamental que los profesionales actúen de buena fe, consulten códigos de ética y trabajen en coordinación con equipos interdisciplinarios para asegurar la continuidad asistencial. Asimismo, la falta de conocimiento sobre el marco normativo y las implicancias éticas de la OC destaca la urgencia de desarrollar programas de formación que fortalezcan las competencias de los enfermeros y enfermeras en este ámbito.(88,89,90,91)

En suma, esta investigación no solo busca aportar claridad sobre los efectos de la OC en los servicios de salud, sino también promover una reflexión crítica y responsable sobre el compromiso profesional de quienes desempeñan un papel clave en la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.(92,93,94,95)

MÉTODO

La investigación se desarrolló en dos etapas: la primera, se trató de un estudio de tipo bibliográfico; y la segunda etapa, una investigación de campo. Siendo, además un estudio transversal, descriptivo, no-experimental con abordaje cualitativo. Debido a que la investigación presenta tres objetivos específicos, se llevó a cabo la elaboración de tres instrumentos distintos para abordar cada uno de ellos y, por ende, obtener tres finalidades diferentes.

Area de estudio

Para la Investigación de campo se trabajó con la totalidad del plantel de Enfermería del Servicio de Obstetricia y Ginecología y, además, al plantel de Conducción de Enfermería, encargadas de la gestión administrativa y organizacional.

El estudio de casos fue llevado a cabo en la ciudad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, la institución seleccionada corresponde a un efector público con dependencia provincial, perteneciente al tercer nivel de atención. Ediliciamente, cuenta con dos pisos de planta física, donde incluye consultorios externos, guardia general, terapia intensiva, neonatología, internación para los servicios de obstetricia y ginecología, clínica médica, cuidados progresivos-traumatología, pediatría y 7 quirófanos.

El servicio de interés para la investigación, es el de Obstetricia y Ginecología, el mismo se encuentra ubicado en la segunda planta, más precisamente en el ala B, perteneciente al área materno infantil. Para la atención de pacientes ginecológicas y obstétricas, este servicio, a su vez, se encuentra dividido en dos sectores, el sector de Guardia, que incluye Admisión, Pre parto y Parto y además el sector de Internación. El sector de Guardia, cuenta con una sala de admisión, donde son evaluadas las pacientes que consultan por algún motivo, ginecológico u obstétrico. El área de Pre Parto cuenta con cuatro camas, sea para pacientes que están en evaluación o para las que requieran internación, en caso de pacientes obstétricas. Además, cuenta con dos salas de parto y un área de transición neonatal, equipada con dos incubadoras y demás equipos neonatales, preparada para la recepción de los recién nacidos que llegan desde quirófano y los que nacen en sala de parto con alguna dificultad, que requiera evaluación de adaptación al medio ambiente.

Como se mencionó anteriormente, el servicio también posee un sector de internación, donde cuenta con treinta camas, nueve habitaciones con tres camas cada una, y tres habitaciones individuales, destinadas a personas que requieran aislamiento o por alguna situación particular. El sector de internación, a su vez, también se encuentra divididos en sub sectores, según complejidad del cuadro clínico, donde lo más importante a destacar es la presencia de seis camas de “recuperación” reservadas para pacientes con patologías de alto riesgo obstétrico y post quirúrgicos complejos.

Con respecto a la población a la que está dirigida la atención del efector, al ser un hospital cabecera, recibe a toda la población desde Rosario, el Gran Rosario, y del cordón industrial hasta la ciudad de Venado Tuerto inclusive.

Participantes

Se incluyó a todas las Enfermeras Asistenciales pertenecientes al Servicio de Obstetricia y Ginecología, durante el segundo semestre del 2020. Cabe mencionar, que el plantel se encuentra formado por 36 enfermeras, 2 de ellas encargadas de la conducción, en funciones de gestión y organización del servicio, y el resto, es decir 34 enfermeras están destinadas a funciones asistenciales.

Se establecerán los siguientes criterios:

1. Criterios de inclusión: se incluyeron todas las Enfermeras que forman parte del plantel asistencial durante el segundo semestre del año 2020.

2. Criterios de exclusión: se excluyeron a todas las Enfermeras que, por ausentismos del plantel oficial y según ordenes de un superior inmediato, se presentan a prestar servicios, pero son pertenecientes a otros planteles asistenciales del mismo Hospital.

Técnica e Instrumentos

En relación al primer objetivo específico, se realizó una recopilación y revisión bibliográfica sobre las incumbencias en la atención de enfermería, determinando cuáles son las actividades que les corresponden al personal de enfermería para la atención de una paciente cursando una ILE. Para ello se abordaron los protocolos nacionales, provinciales e institucionales. El instrumento para la recolección de tales datos es una guía de abordaje de los textos confeccionado en un cuadro de doble entrada, donde se tuvo en cuenta los siguientes ejes, por ejemplo, cada protocolo de intervención especifica las actividades determinadas que le corresponderían al personal de enfermería, y como se espera que responda ante la presencia de una paciente cursando una ILE.

El segundo objetivo específico se enfocó en conocer la cantidad de enfermeras asistenciales que se autodenominan objetoras de conciencia. Para ello, se desarrolló un instrumento de recolección de datos para poder determinar cuál es el porcentaje de objetoras de conciencia en el servicio y cuáles son sus argumentos más específicos en relación a la práctica. Para esta instancia, se confeccionó un cuestionario cerrado de opción múltiple el cual contó con ocho preguntas y una última opción a modo de respuesta abierta, para que el/la respondiente tenga la posibilidad de manifestar alguna aclaración u opinión de su interés en relación al estudio.

En cuanto al último objetivo específico, el cual se encuentra dirigido a la gestión superior (supervisora de área, jefe de servicio, subjefe), se analizaron los inconvenientes que surgen en el momento de la organización del servicio en relación al personal que se encuentra diagramado, mensualmente hablando, y a la posibilidad del ingreso de una paciente con diagnóstico de ILE. Para esta última instancia, se desarrolló una entrevista simple y abierta, donde las participantes puedan hacer referencias a las dificultades y obstáculos que se presentan, ante la presencia de enfermeras asistenciales que ingresan a la institución y las enfermeras asistenciales que ya forman parte de ella, haciendo énfasis en los obstáculos que surgen en la labor diaria.

Consideraciones Éticas

En primera instancia se solicitó autorización al Director del Hospital Público, al Jefe Médico del Servicio de Obstetricia y Ginecología, a la Jefa de Enfermería y al Departamento de Enfermería, mediante una nota escrita donde se expresó que mencionada Investigación tiene el único objetivo de cumplir con un requisito académico, referido a la finalización de carrera de la Licenciatura en Enfermería.

En segunda instancia y en relación con el grupo de participantes que fueron incluidas en el estudio, se entregó a cada una, un consentimiento informado por escrito donde se presentó un resumen del estudio planteado con su objetivo y finalidad, de fácil comprensión, donde quedó asegurado el anonimato y la confidencialidad de los datos que aporte cada una.

RESULTADOS

En el primer Objetivo Específico a cumplir, a través de la recopilación bibliográfica de los protocolos de atención utilizados en nuestro país, se intentó buscar si existen descriptas actividades específicas que le correspondería al personal de enfermería con respecto a la atención integral de una persona cursando una ILE, para ello se realizó un cuadro comparativo de doble entrada entre los tres protocolos, nacional, provincial e institucional, con el fin de encontrar similitudes o diferencias y sobretodo, saber si se realiza alguna mención con respecto a la OC.

|

Tabla 1. Comparación entre protocolos |

|

|

Protocolos |

Actividades de enfermería |

|

Nacional |

Recepción de la paciente Admisión Identificación Control de Signos Vitales Extracción de sangre para laboratorio Cualquier actividad previa o posterior a la práctica en sí, ejemplo higiene y confort. Consejería y contención emocional Educación sexual e información fidedigna sobre el uso de métodos anticonceptivos Informar sobre el derecho del paciente Respetar, proteger y garantizar la autonomía de la persona gestante No se podrá ejercer el derecho a la OC en casos de emergencia, cuando la práctica deba realizarse de forma urgente o en caso de riesgo la vida o salud de la paciente |

|

Provincial |

Adhiere al protocolo Nacional |

|

Institucional |

Posee un circuito de recepción y de internación, menciona a los médicos que estarán a cargo de la paciente, pero no especifica las actividades específicas correspondientes a otras disciplinas. Luego de reglamentada la ley, aun no se ha realizado una actualización del mismo. |

A modo de resumen de lo planteado en el cuadro comparativo, se puede afirmar que efectivamente ninguna de las actividades propuestas para los profesionales de enfermería implican la participación en la práctica de interrupción de una gestación, por lo tanto, debe suponerse pensar que no afectarían las convicciones religiosas, éticas o morales, de manera que, aunque un enfermero/a se incline hacia la OC, no debería interferir en el acceso a la salud de ninguna mujer. Sin embargo, en el protocolo nacional y provincial se respeta el derecho a la OC, exceptuando en caso de urgencia y riesgo de vida de la mujer gestante y deposita la responsabilidad en los profesionales en actuar de buena fe, derivando a un efector y/o profesional que pueda brindar la atención correspondiente sin demoras ni barreras. En cuanto, al protocolo institucional, no menciona nada al respecto de la OC, pero sigue los lineamientos de los protocolos mencionados anteriormente.

Dentro del mismo orden de ideas, para poder cumplir con el segundo Objetivo Específico del estudio, se desarrolló un instrumento a modo de encuesta con preguntas abiertas y cerradas que se aplicó a una muestra total de 33 participantes, mujeres que se desempeñaban como enfermeras asistenciales, con una experiencia laboral mayor a un año en el servicio de Obstetricia y Ginecología. Los datos se obtuvieron en un período de 3 meses, comprendiendo los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2020. Para la población objetivo se esperaba que 34 personas participaran de la investigación, sin embargo, una decidió no participar.

El grupo etario seleccionado tiene un rango de edad que varía entre 25 y 57 años, donde la variabilidad de la muestra total, nos indica una diferencia de 32 años, entre la mayor y la menor de las participantes, lo cual demuestra una amplia variación de edades.

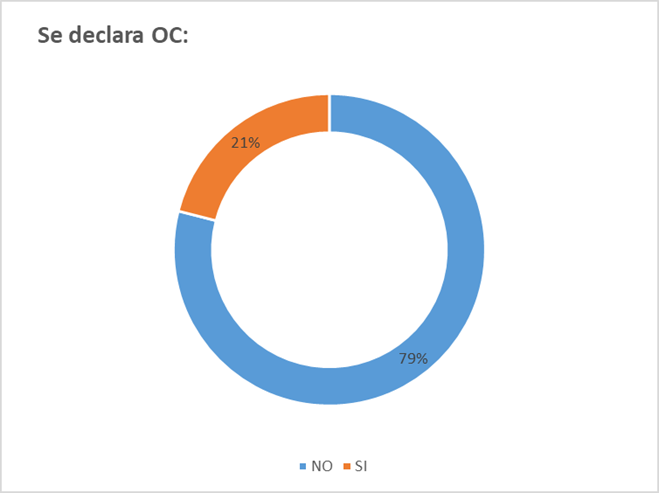

En una primera instancia, se buscaba conocer la cantidad de OC presentes en un servicio de salud pública, el 100 % (33) de la muestra obtenida, afirmó reconocer el significado de la OC, de las cuales 7 (21 %) enfermeras se declararon OC, y las 26 participantes restantes (79 %) no se reconocía como tal (figura 1).

Figura 1. Porcentaje de enfermeras que se declararon objetoras de conciencia

En este momento, la población total seleccionada para el estudio, se divide en 2 muestras. La Muestra 1 definida como OC, tiene un rango de edad que varía entre 50 y 32 años, con un promedio de 40,7 indicando una desviación estándar de 6,42. La Muestra 2 definida como NO OC, tiene un rango de edad que varía entre los 57 y 25 años, con un promedio de 33,2 y una desviación estándar de 7,98.

Los valores relacionados con la desviación estándar hacen referencia que, la variabilidad de edades es mayor en la Muestra de NO OC y menor en la Muestra de OC, y en comparación de promedios de ambas, indican que las NO OC tienen promedio de edad más bajo que la muestra de las OC.

Lo que se puede interpretar como una cuestión generacional, donde la Muestra NO OC al ser un grupo etario más joven, podrían tener percepciones y/o mayor libertad de pensamiento en relación a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, además, gracias a los avances tecnológicos la información en internet colabora en el acceso a todas las modificaciones que se fueron realizando a nivel mundial en relación a éste tema, influenciadas por la amplia tematización sobre género que se viene impulsando en los últimos años en nuestro país.

En referencia a ésta interpretación, muchas teóricas denominaron una nueva característica del feminismo, la globalidad, la cual está definida especialmente por la tecnología, donde internet está permitiendo construir un movimiento online fuerte y global. En la actualidad, hay adolescentes, que entienden perfectamente el lenguaje y los conceptos feministas, que son activas en una variedad inmensa de temas, permitiéndoles aprender unos de los otros y construyendo de esta manera, una nueva y muy potente inteligencia colectiva.

Las demandas de género, el repudio a la violencia, el derecho a una sexualidad libre, el cuestionamiento de los modelos de belleza, entre otros, comenzaron a movilizar a numerosos colectivos juveniles.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también realiza su aporte en cuestiones de globalización, en septiembre de 2015 la Asamblea General declaró al 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La tecnología y la ciencia tienen que ver con lo cotidiano, podrían ayudar a las mujeres a fundar empresas, a mejorar los resultados sanitarios, entre ellos la salud sexual y reproductiva, la energía, el ambiente y la gestión de los recursos naturales.

Retomando con el análisis de los datos, en relación a la Muestra OC se puede interpretar que, al ser un grupo etario mayor, podría estar atravesada por el acercamiento a alguna religión Católica y/o Cristiana, la cual caracteriza a las instituciones con una fuerte presencia del castigo de Dios ante la desobediencia a los mandatos escritos.

En relación a esto último, está claro que la Iglesia Cristiana está en contra de los derechos de las mujeres, no sólo a decidir a decidir sobre su salud sexual y reproductiva sino también en que no tienen permitido continúan dudar de un proceso de gestación:

El Vaticano sostiene que hay que prohibir los abortos para salvar almas inocentes. Su oposición a que los seres humanos intervengan en el proceso reproductivo parte del dogma religioso de que la mujer y el hombre no dan la vida, sino que son depositarios de la voluntad divina: “Ten todos los hijos que Dios te mande”. Por eso, porque supuestamente interfieren con los designios de Dios, es que la Iglesia prohíbe los anticonceptivos y el aborto. Además, los obispos consideran que desde el momento de la concepción el ser humano en formación tiene plena autonomía de la mujer, cuyo cuerpo es un mero instrumento del Señor.

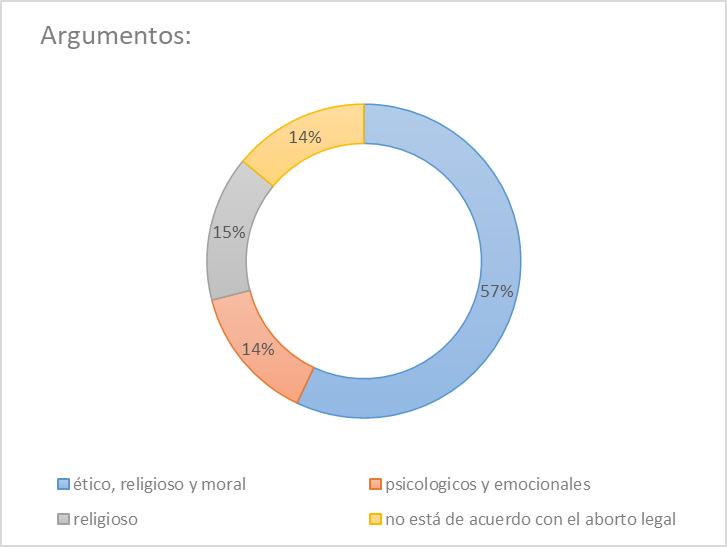

En una segunda instancia, también se buscaba conocer cuáles eran las principales razones de su decisión. Los argumentos que mencionaron las 7 participantes declaradas OC fueron los siguientes: el 57 % mencionó argumentos éticos, morales y religiosos, el 15 % religioso, el 14 % mencionó argumentos psicológicos y emocionales, y el 14 % declaró no estar de acuerdo con el aborto legal (figura 2).

Figura 2. Tipos de argumentos declarados por las objetoras de conciencia

En este punto, resultó interesante descubrir el grado de conocimiento que las enfermeras poseen con respecto a la legislación vigente de la ILE mencionada en el Protocolo Nacional publicado por el Ministerio de Salud en su última actualización del año 2019. En relación a esto, los resultados indicaron que, de los 33 participantes, 12 (36 %) respondieron no conocer nada al respecto, y los 21 (64 %) participantes restantes, respondió conocer algunos datos, entre ellos fueron los siguientes: “que es un derecho, que se podía solicitar por problemas físicos y/o psíquicos, que pone en riesgo la vida de la gestante, algunas respuestas fueron que es un delito y otras que no lo es”. En ésta sección del instrumento, se pudo determinar que los resultado de los datos obtenidos, algunos fueron correctos y otros incorrectos, se podría analizar que hubo un error de interpretación de la pregunta, ya que la misma buscaba conocer que era lo que conocía con respecto a la legislación propiamente dicha, las respuestas referidas a que es un derecho y no es un delito, fueron las correctas, demostrando una idea del grado del conocimiento que poseen éstas participantes, a diferencia de las respuestas referidas a que es un delito, siendo ésta totalmente incorrecta, es oportuno aclarar, que si bien muchas de las participantes mencionaron conocer sobre la legislación vigente, el contenido de sus respuestas con respecto a ésta, es errónea y/o de antigua data y por lo tanto, no se relaciona con el Protocolo Nacional vigente.

El mencionado grado de conocimiento en aspectos legales nos llevó a cuestionar que es lo que éstas enfermeras, conocen específicamente sobre su labor profesional, en relación a sus deberes y obligaciones en la atención de pacientes cursando una ILE, de la muestra total, 11 participantes (33,3 %) mencionó no conocer nada al respecto, y las 22 participantes restantes (66,6 %) mencionaron tener algún tipo de conocimiento sobre las actividades que le corresponden como parte del equipo interdisciplinario. En ésta sección de análisis, también se consideró oportuno, clasificar las respuestas en correctas e incorrectas con respecto a lo que especificaba el Protocolo Nacional. Entre las opciones correctas las más mencionadas, fueron: “que el personal de enfermería debe brindar trato humanizado, garantizar la atención integral, ofrecer consejería, informar sobre métodos anticonceptivos, y que debe brindar cuidados previos y posteriores a la ILE”, los cuales todos son consideran totalmente válidos, ya que como tal lo expresa el Protocolo, éstas acciones no tienen como finalidad interrumpir la gestación y se realizan de forma complementaria a un gran número de prácticas de salud para garantizar la salud integral de las personas y, por lo tanto, no puede existir conflicto moral o religioso con su realización en los profesionales dedicados al cuidado de la salud, por ejemplo, control de signos vitales, obtención de muestras para laboratorio, entre otras. Éstas participantes también tenían en claro, y de modo correcto, que la OC es un derecho, el cual debe ser respetado por la institución y sus pares, pero que también ante una situación de urgencia y en caso de no existir otro profesional para asistir, no se puede ejercer la OC.

En relación a esto último, es interesante mencionar que ninguna participante hizo alusión a que la interferencia en la atención de una usuaria que solicite una ILE, así sea provocando demoras innecesarias, brindando información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento en caso de riesgo de vida, constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente.

Como parte del equipo interdisciplinario, Enfermería tiene la autonomía y el deber de conocer las problemáticas actuales de salud de la población, por ese motivo también era útil indagar si éste personal de salud, conocía las causales por las cuales una mujer podía solicitar una ILE.

Con respecto a esto, de la muestra total se obtuvieron los siguientes resultados, 3 (9 %) participantes mencionó no conocer las causales, y los 30 (91 %) participantes restantes mencionaron conocerlas.

En éste apartado del estudio es interesante analizar los resultados de las participantes que refirieron conocer, para comenzar es significativo destacar que todas las causales se nombran, sin embargo, ninguna persona respondió todas causales de manera conjunta y correcta. Entre los errores de mayor frecuencia se encontró, que se confunde abuso sexual con violación, siendo éste, probablemente un error del concepto de la palabra, ya que el abuso sexual puede ser con o sin acceso carnal, de manera que, en un abuso sexual sin acceso carnal, no habría posibilidad de que una mujer iniciara un proceso de gestación, por lo tanto, la “causal abuso sexual” es errónea, según el Protocolo Nacional.

Otro error de relevancia, es la confusión entre salud con riesgo de vida, éste último no es precisamente una causal, sino que forma parte de la causal salud. En ese sentido, la causal salud puede definirse por el riesgo de afectación al bienestar físico, mental o social y se debería entender que la interrupción del embarazo basada en esta causal es legalmente factible cuando cualquiera de estas dimensiones de la salud está en riesgo. Es decir, que la causal salud debe ser vista desde una perspectiva integral.

En relación a esto último, también se observó una confusión entre salud psíquica/ salud mental con salud integral. Según lo relatado anteriormente, se puede afirmar que la ILE implica necesariamente una visión integral de la salud, es decir, entender la salud desde una perspectiva integral da la posibilidad de identificar una serie de situaciones relacionadas con factores de vulnerabilidad social como contextos de violencia de género, inequidades en las condiciones de vida, limitaciones a la autonomía, entre otras, que podrían provocar que un embarazo ponga en riesgo la salud de la persona gestante. De manera que se podría alegar que existió una confusión entre la causal y alguna variable interviniente desconocida.

Cabe aclarar, que el concepto de peligro no implica la comprobación de un daño, sino una posible ocurrencia, de modo que una interpretación adecuada de la causal salud supone entender, además, su vinculación con los conceptos de bienestar y determinantes sociales de la salud, en el marco de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos. Por lo tanto, las cuestiones sociales referidas a entorno social, autonomía económica, entre otras, que mencionaron las participantes, no estaban totalmente erróneas, sino que se podría interpretar que desconocían que formaban parte a la causal salud.

Otras repuestas con causales erróneas que se encontró en menor frecuencia, pero con igual importancia que las anteriores es que se confunde como causal para acceder y/o solicitar una ILE, a la malformación fetal con inviabilidad del feto, esto quiere decir que una persona podría solicitar una ILE porque existe una malformación en el feto propiamente dicha, situación totalmente errónea, ya que la única manera en que la puede solicitar, es cuando tiene la confirmación de que el feto que lleva en su vientre, no es viable fuera del útero materno.

Los errores hallados hasta aquí, ponen en evidencia que se deben reforzar los conocimientos que posee el personal, las informaciones a cargo de personas idóneas en el tema brindarían los conocimientos y las herramientas necesarias para cuidados integrales de calidad.

Con respecto a la atención de enfermería en pacientes cursando una ILE, se intentaba conocer la opinión de las enfermeras en la hipotética situación que tuvieran que brindar cuidados de enfermería a una paciente con ya mencionado diagnóstico. Del total de la muestra 24 participantes (73 %) mencionaron que accederían a la atención de este tipo de pacientes, 4 (12 %) participantes accederían a la atención según causal, 2 (6 %) accedería a la atención según edad de la mujer, 1 participante (3 %) accedería a la atención según la edad gestacional y 2 (6 %) participantes no accedería a la atención de éste tipo de pacientes. En esta sección del estudio, se puede observar que la mayoría de las enfermeras accederían a la atención sin complicaciones, lo que por un lado resulta favorable para las mujeres y para el servicio de salud, el cual, como mencionamos anteriormente tiene la obligación de prestar la atención, pero por otro lado, es notable la amplia variedad de motivos por los cuales no las atenderían, donde queda en evidencia que el uso de la OC no está totalmente relacionado con las convicciones religiosas, éticas o morales, ya que en algunos casos brindarían su servicio de enfermería dependiendo de las características que presente una mujer que solicite una ILE, quedando inconcluso poder determinar sí éstas características que fueron mencionadas por las participantes afectan o no sus convicciones (figura 3).

Figura 3. Prestación de servicios de enfermería a una ILE

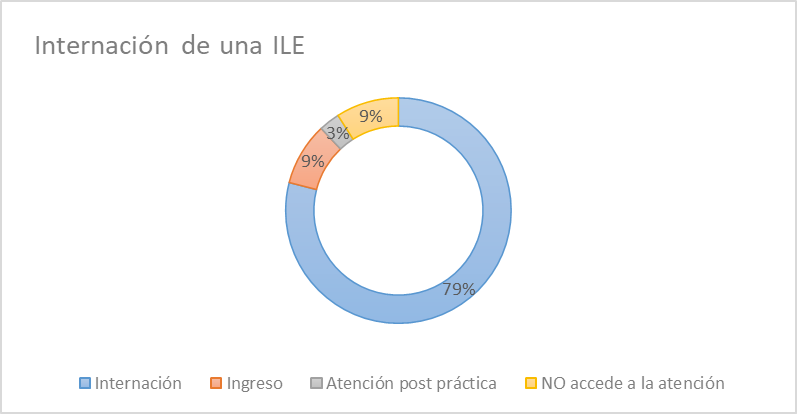

Continuando con el análisis de datos, en ésta instancia era significativo conocer si las enfermeras accederían a la atención de una paciente que ingresa al servicio para internación con diagnostico ILE, de la muestra total 27 participantes (79 %) respondieron que accederían a la atención, 3 participantes (9 %) accederían a la atención en su ingreso, 1 participante (3 %) accedería a la atención post práctica, 3 participantes (9 %) no accederían a ningún tipo de atención. En esta sección, por un lado, se observa que las enfermeras presentan sus propios criterios de inclusión y exclusión, con respecto a la atención a brindar, pero recapitulando lo que dispone el protocolo nacional, la declaración de OC no es válida ni para la recepción y/o admisión de una mujer que solicita una ILE, ni para la atención post práctica. Por otro lado, vuelve a quedar en evidencia la falta de información que poseen, ya que, desde su postura en algunos casos no accederían a brindar ningún tipo de atención para estas mujeres (figura 4).

Figura 4. Atención de enfermería en la internación de una ILE

En el último apartado del instrumento, se les consultó a las enfermeras si accederían a brindar atención a una paciente que requiera internación por otra causa, pero con el antecedente de haber realizado una ILE, del total de la muestra, 32 (97 %) participantes manifestaron acceder a su atención y un participante (3 %), refirió no acceder (figura 5). Situación que resulta totalmente favorable, no solo para las mujeres principalmente, sino también para la institución ya que no se encontrarían barreras para garantizar la atención. Sin dejar de mencionar que resulta de vital importancia, tratar este tema con el equipo de enfermería, ya que la OC no resultaría de válida aplicación en este tipo de circunstancia.

Figura 5. Atención de enfermería en la internación a una paciente por alguna causa de salud que anteriormente haya cursado una ILE

Los resultados obtenidos en ésta investigación permiten hacer una comparación con el estudio realizado por REEDAS en Santa Fe sobre OC, donde el inicio de su estudio partía de conocer cuántos profesionales de salud se declaraban Objetores de Conciencia y cuantas de ellas eran válidas o no válidas. En éste punto ambos estudios demostraron que, en el relevamiento de los datos un gran porcentaje de estas objeciones no eran totalmente válidas, ya que los argumentos mencionados resultaban no ser todos de índole moral, ético y/o religioso, que como menciona el Protocolo Nacional vigente es lo que legalmente es aceptable, sino que también se presentaron argumentos relacionados a la falta de información, a la falta de fundamentos claros, a la falta de relación con lo religioso y/o moral e inclusive casos relacionado con opiniones personales.

Otro punto de comparación interesante, donde también se encontraron similitudes en los resultados entre ambos estudios, es que se observó una importante desinformación sobre la regulación y los estándares legales relacionados con las prácticas de salud sexual y reproductiva. Los puntos de mayor coincidencia se enfocaron en que, por ejemplo:

1. Es Un Delito O Una Práctica Ilegal.

2. Imprecisiones Sobre El Alcance De La Ile Ante Causal Salud, Abuso Sexual Y Violación.

3. Desinformación En Conceptos Y Demás Causales Asociadas A La Ile.

4. Desinformación En Deberes Y Obligaciones De Los Profesionales De Salud Con Respecto A La Práctica.

Todo esto demuestra que los resultados de ambos estudios ponen en evidencia, por un lado, que no todas las objeciones de conciencia que existen en la provincia y en la institución, son válidas. Y, por otro lado, que existe una importante falta de información, tanto en las incumbencias que tiene cada personal de salud como en lo que dictamina la ley, respecto al tema.

Para la institución, una estrategia interesante sería clasificar y analizar las objeciones inválidas, para de ésta manera lograr realizar una intervención focalizada en abordar los problemas encontrados relacionados con la prestación de servicios de salud. Por ejemplo, llevar adelante capacitaciones específicas en reuniones individuales y colectivas para trabajar tanto, la OC como el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, aspectos legales, técnicos, éticos, entre otros.

Para finalizar, en relación al 3er y último Objetivo Específico, el cual buscaba determinar cómo afecta la OC la calidad de los cuidados que debe brindar enfermería, se pudieron visualizar varios aspectos destacables que fueron mencionados desde la Gestión del Servicio.

En primera instancia es necesario aclarar que la Gestión Superior está a cargo del Departamento de Enfermería, el cual está conformado por una Jefa de Enfermería y tres (3) Supervisores de Área, al momento del ingreso de un nuevo personal, el Supervisor que se encuentre de guardia es quién realiza la entrevista y decide el servicio en el cual desarrollara sus actividades.

El servicio de Tocoginecología pertenece al área materno-infantil, de manera que la entrevista fue dirigida especialmente a la Gestora Superior de dicha área, la cual refiere que al momento de la entrevista se les informa sobre “los ejes en que se fundamenta el cuidado de las mujeres que reciben asistencia en la institución, respetando sus derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva, generando espacios para que manifiesten su postura”, y además, “se le mencionan las prácticas que, de forma segura, se realizan en la institución, a cargo del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo las ILE” . Estas declaraciones, demostrarían que las personas tienen la información adecuada para poder manifestar su ideas y posturas en cuanto al tema al momento de su ingreso, aunque también es necesario dejar claro, que los tres restantes Supervisores que forman parte del equipo de Gestión Superior, pueden no todos están instruidos en materia de derechos sexuales y reproductivos.

En un segundo lugar, podemos analizar la visión desde la Gestión Intermedia, donde se pudieron observar varios puntos que se destacan a modo intraservicio. En un primer momento la Gestora deja claro que “La entrevista de ingreso a la Institución la realiza el Departamento de Enfermería”, por lo tanto, se podría interpretar que el personal ingresa con una información general sobre el servicio, los ejes de atención de enfermería y las prácticas,” Pero no es potestad de la jefatura del servicio tomar ninguna determinación con la continuidad en el servicio, independientemente de la postura que tenga”. Esto quiere decir, que en caso de que un personal se declare objetor, la jefa de Enfermería del servicio es la que debe negociar los términos y llegar a acuerdos que permitan garantizar los derechos de estas pacientes y brindar cuidados integrales de calidad.

Otro punto de interés está relacionado con las dificultades que se generan en la rutina laboral diaria con el personal que ya está asignado al servicio, y que se declaró Objetor de Conciencia, al momento de la implementación de la practica en el servicio. Las dificultades más relevantes que mencionaron están relacionadas con:

1. “El porcentaje de enfermeras objetoras y los turnos que realizan, por lo tanto, suelen quedar guardias con la mayoría del personal objetor, sobrecargando y generando conflicto con el resto de las enfermeras NO objetoras, ya que generalmente son las mismas enfermeras las que siempre atienden a los ILE”

2. “La confección del horario también se torna dificultosa, ya que solicitan los mismos turnos y no acceden a cambiarlo”

3. Además, “suelen dejan sin atención a pacientes que ingresan por complicaciones post ILE, aun cuando no se realice esa práctica en la institución, ya que el ILE fue ambulatorio, anterior a la internación. En resumen, la objeción de conciencia, trae complicaciones no solo en la atención de las pacientes, sino también tanto en la distribución como cobertura del servicio, además de los conflictos de relaciones en el equipo de trabajo”.

4. “Dificultades para saber que incumbencias de enfermería corresponde realizar ante una ILE siendo objetora”

Dentro de éste marco, el análisis de estas declaraciones, permiten demostrar que la falta de información e implementación de medidas para tratar el tema de la OC, es más que evidente, tanto a nivel provincial como institucional, y si bien, son las autoridades quienes deben brindar las herramientas necesarias para garantizar los derechos de las pacientes es también responsabilidad de cada profesional de la enfermería, su formación y capacitación continua, la que le va a permitir brindar cuidados fundados y seguros.

Como instancia final a partir de todo lo expuesto hasta aquí, resulta enriquecedor mencionar las fortalezas y debilidades que se pudieron descubrir en éste estudio. En cuanto a fortaleza que se encontró, en un primer momento se puede afirmar que es la información obtenida a través de la recopilación bibliográfica, la cual demostró no sólo que la OC es un tema de debate de varias décadas a nivel mundial, sino también que se pudo resumir todos los avances en asuntos de derechos que las mujeres fueron logrando con el paso del tiempo, hasta llegar a la actual instancia de poder tener propia decisión en cuestiones de salud sexual y reproductiva.

En un segundo momento, otra fortaleza encontrada, fueron los datos recolectados para cumplir con el 2do Objetivo Específico, la información obtenida de los participantes dejó en evidencia que la OC no siempre es legítima y que falta una importante asesoría en materia de aborto, tanto en derechos como en obligaciones.

Continuando con las debilidades, se observó mayormente, en la dificultad de hallar investigaciones específicas de enfermería con respecto al tema, no se encontraron publicaciones en nuestro país realizadas por la disciplina, lo que se podría interpretar como una ausencia de interés con respecto al tema, aunque forma parte de la vida laboral actual y sigue siendo uno de los temas más debatidos en los últimos meses, luego de reglamentada la ley de IVE/ILE.

Otra debilidad que se puede describir, se notó en la resolución del Instrumento que corresponde al 2° Objetico Específico, donde debía incluir participantes que aporten sus ideas y conocimientos en materia de aborto, tanto en funciones como en aspectos legales, y aunque su participación fue totalmente voluntaria y anónima, algunas participantes mostraron resistencia en un principio, debido al temor de que su identidad fuera publicada con sus respuestas, situación que posteriormente se resolvió, al aclarar sobre su genuino anonimato y se aseguró a través del consentimiento informado.

Las recomendaciones que se pueden proponer para futuras investigaciones, es seguir analizando cuanto es lo que perciben y conocen, en materia de OC y aborto, a partir de reglamentada la ley, tanto los estudiantes de enfermería durante su formación, como los profesionales que se encuentran activos prestando servicios y no solo en la provincia de Santa Fe, sino también todo el territorio nacional.

CONCLUSIONES

En esta investigación se determinó cómo afecta la OC del personal de enfermería en la gestión de los cuidados de las pacientes que cursan una Interrupción Legal del Embarazo en el servicio de Obstetricia y Ginecología de un Hospital Público.

La recopilación bibliográfica de varios autores, utilizada como base del estudio nos permitió obtener información sobre los antecedentes de la OC, no solo en Argentina, sino también en América Latina. Tener un resumido panorama de otros países, facilita el análisis del tema principal, demostrando que el problema existe, que la Iglesia en muchas oportunidades forma parte de las decisiones políticas que toma el Estado y que, sin dudas sigue siendo un asunto de debate más allá de las fronteras de nuestro país.

Una sociedad democrática e inclusiva, debe garantizar el respeto al disentimiento sin penalizar a la persona que objeta, garantizando a la vez el respeto a los derechos de los ciudadanos. Entonces, es necesario conocer que la OC no es un derecho absoluto, sino que tiene sus límites, ya que puede vulnerar los derechos de otras personas por lo que es de gran importancia que, en el proceso de formación de enfermería, este tema sea tratado y analizado desde todas sus miradas. Conciliar los derechos de todas las personas, no es tarea fácil, implica una correcta planificación de las prestaciones de forma que las situaciones límite queden minimizadas.

Por otro lado, sería de utilidad establecer una actualización el verdadero rol de enfermería en la sociedad, para que sea posible elaborar un programa de actuación en las instituciones de salud, ya que las responsabilidades de los profesionales son distintas según la función que tenga asignada. De modo que, cuando un profesional de la salud considera que con su acción coopera a la realización de un acto inmoral que pueda afectar sus convicciones, su primer deber será el de revisar el código de ética y/o consultar al comité de ética que tenga a su alcance, así podrá saber si su negativa a realizar esa acción está basada más en un prejuicio que en una realidad.

En relación a lo anterior, el respeto a la OC quedara a cargo del profesional de enfermería que se retire de buena fe, ante la presencia de un caso de ILE, buscando responsablemente una alternativa que nunca suponga abandonar al paciente ni entrar en conflictos con el equipo interdisciplinario, facilitando la continuidad asistencial con el fin de permitir una correcta organización de las prestaciones.

El estudio logró identificar las acciones correspondientes a la atención de enfermería de una paciente cursando una ILE, demostrando que ninguna actividad de las que corresponden a su disciplina interferiría en la interrupción de una gestación, por lo que el uso de la OC no es válido en todos los casos presentados, de manera que además queda expuesta la falta de información sobre el tema, tanto en relación al concepto de OC como en la legislación vigente, causales, deberes y obligaciones, quedando su accionar totalmente a cargo de la responsabilidad de cada profesional y de los gestores encargados de la organización del servicio.

Con respecto a los principales argumentos expuestos por las enfermeras que se declararon OC, las cuales en su mayoría se relacionaron con aspectos religiosos, éticos y morales, se pudo determinar que en un principio eran argumentos correctos ya que su participación en un caso de ILE afectarían sus más íntimas convicciones, pero como mencionamos en el párrafo anterior las acciones que una enfermera debe brindar no colaboran ni interfieren en una gestación, ya que son acciones de la rutina laboral diaria y que aplica a todos los pacientes en general. Por lo que impresiona quedar demostrado que éstos argumentos son utilizados simplemente como un derecho, dejando de lado sus deberes y obligaciones ya que, al conocer el motivo de internación, el estigma social y los prejuicios quedan enfrentados con el derecho de la libertad sexual y reproductiva de la mujer, que siguen siendo una barrera para la aceptación de muchas personas.

En la investigación también se logró determinar cómo afecta la OC la calidad de los cuidados que debe brindar enfermería, que si bien el porcentaje encontrado fue en una menor proporción en relación a las no OC, los conflictos y la calidad de cuidados resultaba afectada por la presencia de enfermeras declaradas OC que se negaban a brindar todo tipo de cuidados e incluso a acceder a cambios de guardia (recurso utilizado por la gestión media en un intento de evitar la acumulación de OC en un solo turno) estas situaciones afectan notablemente el correcto y armónico funcionamiento de un servicio destinado a recibir, internar y tratar mujeres que desean cursar una ILE, ya que la sobrecarga a otras compañeras probablemente afecten la relación en el equipo de enfermería, quedando también demostrada la falta de conocimiento no solo en cuestiones legales sino también en la aceptación de los códigos de ética, pero sobretodo, la responsabilidad del actuar de buena fe.

Todo lo relatado hasta aquí, permite llamar a la reflexión sobre los usos de la OC y el compromiso de los profesionales de enfermería para la población a la cual decidieron por propia voluntad, brindar sus servicios. Desde el 1er nivel de atención, su participación es imprescindible, ya que como mencionamos anteriormente forma parte de un equipo interdisciplinario donde cumple un determinado rol, entonces allí es, donde comienza el primer contacto de la enfermera/o con una persona y donde puede comenzar a aportar todo su conocimiento sobre la promoción y prevención de la salud, aplicando las estrategias necesarias para poder acceder a toda la población con el fin de lograr empoderarla en cuestiones de autocuidados relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Para finalizar, la solución no parece estar en la búsqueda e implementación de normas estrictas de aplicación mecánica, sino en la información y formación de enfermería, en donde el reconocimiento de la prudencia y la responsabilidad de los profesionales colaborara no solo a brindar un cuidado de calidad sino también a un correcto funcionamiento de las instituciones de salud, los cuales tienen la obligación de brindar un servicio integral respetando los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aguilar AE, Ruíz GCR, Saavedra MO, Ruíz LMR. Review of an educational strategy between culture, history, religiosity and health. “Operation Caacupé.” Community and Interculturality in Dialogue 2024;4:122–122. https://doi.org/10.56294/cid2024122.

2. Alegre, M. (2009). Objeción de conciencia y salud sexual y reproductiva, 2. Disponible en: https://repositorio.cedes.org/bitstream/123456789/3741/1/8078.pdf

3. Almeida RM, Fontes-Pereira AJ. Availability of retracted Covid-19 papers on Internet research-sharing platforms. Seminars in Medical Writing and Education 2024;3:54–54. https://doi.org/10.56294/mw202454.

4. Aramberri, M. (2021). La regulación de la objeción de conciencia en las normas despenalizadoras del aborto en Argentina y Uruguay. Revista de Derecho, 20(39), 37-51. Disponible en: https://doi.org/10.47274/DERUM/39

5. Ariza Navarrete, S. y Ramón Michel, A. (2010). Objeción de conciencia. Provincia de Santa Fe. Disponible en: https://www.redaas.org.ar/oc_ile/pagina_01.html

6. Asiaín Pereira, C. (2019). Los principales desafíos para el ejercicio del Derecho de objeción de conciencia en Latinoamérica. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado (13) 803-852. Disponibleen: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-E-2019-10080300852

7. Ayala DP, Falero DML, Pita MM, González IC, Silva JW. Ozone therapy in periodontal disease in type 2 diabetic patients. Odontologia (Montevideo) 2024;2:120–120. https://doi.org/10.62486/agodonto2024120.

8. Barrio, I. M., Molina, A., Sánchez, C. M., & Ayudarte, M. L. (2006). Ética de enfermería y nuevos retos. Departamento de Salud. Anales del sistema sanitario de Navarra. 29(3), 41-47. Disponible en: https://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v29s3/original4.pdf

9. Belgrano Rawson, M. (2012). Ley de matrimonio igualitario y aborto en Argentina: notas sobre una revolución incompleta. Revista Estudos Feministas, 20 (1), 173-188. Disponible en: https://doi.org/10.1590/S0104-026X2012000100010

10. Brown, J. L. (2008). Los derechos (no) reproductivos en Argentina: encrucijadas teóricas y políticas. Cadernos pagu, 269-300. Disponible en: https://doi.org/10.1590/S0104-83332008000100015

11. Caminotti, M. y Del Cogliano, N. (2017). La paridad política en Argentina: avances y desafíos. 1a ed. Buenos Aires: PNUD. Disponible en: https://observatoriogenero.senado-ba.gov.ar/Informes/PNUDArgent-InfAteneaArgentina.pdf

12. Castillo VS, Cano CAG. Gamification and motivation: an analysis of its impact on corporate learning. Gamification and Augmented Reality 2024;2:26–26. https://doi.org/10.56294/gr202426.

13. Catholics for Choice (2010). De buena fe: El respeto hacia las creencias de los profesionales de la salud y hacia las necesidades de los pacientes. Washington, DC. Disponible en: https://www.redaas.org.ar/archivos recursos/CDD%20InGoodConscienceESP_R4.pdf

14. Choi Y-C. Machine Learning-based Classification of Developing Countries and Exploration of Country-Specific ODA Strategies. Data and Metadata 2024;3:.586-.586. https://doi.org/10.56294/dm2024.586.

15. Código de ética (2014). Colegio de enfermería del Sur de la Provincia de Santa Fe. Disponible en: https://colegiodeenfermeros.org.ar/#!/-leyes/

16. Código Internacional de Enfermeras (CIE), 2021. Ginebra, Suiza. Disponible en: https://www.icn.ch/system/files/2021-10/ICN_Code-of-Ethics_SP_WEB.pdf

17. Consejo Regional de Enfermería (CREM), 2003. Declaración de Principios Éticos. Resolución N°2. Montevideo, Uruguay. Disponible en: https://e-legis-ar.msal.gov.ar/htdocs/legisalud/migration/html/23255.html

18. Cortés AP. Enhancing Customer Experience: Trends, Strategies, and Technologies in Contemporary Business Contexts. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2024;2:235–235. https://doi.org/10.56294/piii2024235.

19. CSJN, 13 de marzo 2012. F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. Disponible en: http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires--medida-autosatisfactiva-fa12000021-2012-03-13/123456789-120-0002-1ots-eupmocsollaf

20. Daza AJY, Veloz ÁPM. Optimising emergency response: strategic integration of forensic toxicology into clinical laboratory protocols. Salud, Ciencia y Tecnología 2024;4:1207–1207. https://doi.org/10.56294/saludcyt20241207.

21. Del Cogliano, N. y Degiustti, D. (2017). La nueva Ley de Paridad de Género en Argentina: Antecedentes y Desafíos. Observatorio político electoral, documento de trabajo N°1. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ope-doc1-paridad.pdf

22. Di Marco, G. (2011). El pueblo feminista: Movimientos sociales y lucha de las mujeres en torno a la ciudadanía. 1ra Ed. Editorial Biblos. Buenos Aires, Argentina. ISBN: 978-950-786-917-4

23. Dinkar AK, Haque MA, Choudhary AK. Enhancing IoT Data Analysis with Machine Learning: A Comprehensive Overview. LatIA 2024;2:9–9. https://doi.org/10.62486/latia20249.

24. Du Plessis, M. L. y Cataldo, M. F. (2020). Del derecho a voto de las mujeres a la paridad de género en la representación política. Revista IUS Comahue 2(2), 103–118.

25. Estrada MRM, Estrada ESM. Ethnic ecotourism: an alternative for the environmental sustainability of the Rancheria River delta, La Guajira. Multidisciplinar (Montevideo) 2024;2:103–103. https://doi.org/10.62486/agmu2024103.

26. Fernández Scarano, A., Paladín, A., Strada, J., Ruiz, M. E., Miranda, R., Burke, V. y Castro, V. (2021). Entre la ampliación de brechas y nuevos derechos. Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Disponible en: https://centrocepa.com.ar/informes/286-8m-entre-la-ampliacion-de-brechas-y-nuevos-derechos

27. Gaitán Zamora M., & Vicco M. (2019). Objeción de conciencia como necesidad, una mirada desde el aborto. Revista Bioética, 46(3), 528-534.

28. Galati, E. (2012). Consideraciones jurídico-sociales del aborto no punible, Revista Red bioética/UNESCO, 2(6), 47-62.

29. Galdón Corbella, C. (2018). Cosmovisiones feministas en clave generacional. Del movimiento 15M a la Huelga Feminista del 8M. Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, 16 (1602) 1-26. Disponible en: https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/article/view/79175

30. Gallagher, K., Porock, D. y Edgley, A. (2010). El concepto de “enfermería” en los servicios de aborto. Revista de enfermería avanzada, 66(4): 849-857 66 (4): 849-57. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05213.x

31. Gallo, P. (2021). La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la objeción de conciencia en Argentina. Revista de estudiantes Ita Ius Esto, (5) 10-10.

32. García EA, Curbelo ML, Iglesias MSS, Falero DML, Silva JW. Oral lesions associated with the use and care of dentures in the elderly. Odontologia (Montevideo) 2024;2:100–100. https://doi.org/10.62486/agodonto2024100.

33. Giordano, V. (2014). De “ciudadanas incapaces” a sujetos de “igualdad de derechos”. Las transformaciones de los derechos civiles de las mujeres y del matrimonio en Argentina. Revista Sociedad N°33, 21-37. Disponible en: http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2016/03/SOCIEDAD-33.pdf

34. González García, G. (2019). Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (2da Ed.), CABA. Dirección de Salud Sexual y Reproductiva.

35. González IC, Hernández LYP, Ayala DP, Falero DML, Silva JW. Periodontal status in people with HIV in the municipality of Pinar del Río. Odontologia (Montevideo) 2024;2:121–121. https://doi.org/10.62486/agodonto2024121.

36. González Vélez, A. (2018). Objeción de conciencia, bioética y derechos humanos: una perspectiva desde Colombia. Revista de Bioética y Derecho, 42, 105-126.

37. González Vélez, C. (2018). Objeción de conciencia, bioética y derechos humanos: una perspectiva desde Colombia – Revista de Bioetica y Derecho N° 42, 105-126. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1886-58872018000100008&script=sci_arttext&tlng=en

38. Gonzalez-Argote J, Castillo-González W, Estevez JEH. Update on the use of gamified educational resources in the development of cognitive skills. AG Salud 2024;2:41–41. https://doi.org/10.62486/agsalud202441.

39. Gonzalez-Argote J, Castillo-González W. Performance of the ChatGPT tool in solving residency exams. Seminars in Medical Writing and Education 2024;3:56–56. https://doi.org/10.56294/mw202456.

40. Güemes, C. y Güemes, V. (2020). Será Ley. La lucha por la Legalización del aborto en Argentina. Análisis Carolina, (27), 1. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7439289

41. Guerrero, L. P. M. (2012). La Comisión Interamericana de Mujeres y la Convención de Belém do Pará. Impacto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Revista IIDH, 56, 189-213.

42. Gutiérrez EI, Méndez AP, Vázquez FS, Zaldívar-Carmenate L, Vargas-Labrada LS. Program for the development of digital competencies in teachers of the Stomatology career. Isla de la Juventud. Seminars in Medical Writing and Education 2024;3:61–61. https://doi.org/10.56294/mw202461.

43. Hilo ZQM, Hussein WSA, AL–Essawi DA-HK. The Protective Effect of on The Reproductive System and Some Visceral Organs (Liver, Spleen) Tissues of Female Rats Exposed to High Dose of Zinc Sulphate in Drinking Water. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2024;3:.1133-.1133. https://doi.org/10.56294/sctconf2024.1133.

44. Iyoubi EM, Boq RE, Izikki K, Tetouani S, Cherkaoui O, Soulhi A. Revolutionizing Smart Agriculture: Enhancing Apple Quality with Machine Learning. Data and Metadata 2024;3:.592-.592. https://doi.org/10.56294/dm2024.592.

45. Lafferriere, N. (2021). Ley de aborto comentada. Centro de Bioética, Persona y Familia. Universidad Católica Argentina. Buenos Aires. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11182

46. Lamas, M. (2012). Mujeres, aborto e Iglesia católica. Revista de El Colegio de San Luis - Nueva época 2(3) 42-67. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4988766

47. Larrondo, M. y Ponce, C. (2019). Activismos feministas jóvenes: Emergencias, actrices y luchas en América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 1a ed. Buenos Aires. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20191202034521/Activismos-Feministas-Jovenes.pdf

48. Ley 10819, (1992). Colegios de Profesionales en Enfermería. Creación en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Disponible en: https://e-legis-ar.msal.gov.ar/htdocs/legisalud/migration/html/11797.html

49. Ley 12501, (2005). Regulación del Ejercicio de Enfermería. Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe. Disponible en: https://e-legis-ar.msal.gov.ar/htdocs/legisalud/migration/html/12736.html

50. Ley 24004, (1991). Enfermería, Ejercicio Profesional. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24004-403

51. Lipp, A. (2011). Estigma en la atención del aborto: aplicación a un estudio de teoría fundamentada. Revista Enfermera Contemporánea, 37(2), 115-123. Disponible en: https://doi.org/10.5172/conu.2011.37.2.115

52. Liu H, Jiang F. Taekwondo competition marketization development strategy based on SWOT-AHP model. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2024;3:917–917. https://doi.org/10.56294/sctconf2024917.

53. López Guzmán, J. (2000). Objeción de conciencia en enfermería. Revista Bioética y Ciencias de la Salud, 4(2), 1-16. Universidad de Navarra

54. Machuca-Contreras F, Lepez CO, Canova-Barrios C. Influence of virtual reality and augmented reality on mental health. Gamification and Augmented Reality 2024;2:25–25. https://doi.org/10.56294/gr202425.

55. Marinich Forte, A. (2019). Trabajo final de Graduación. “Aborto: argumentos jurídicos en el Derecho Argentino y en el Derecho Comparado”. Universidad Siglo 21. Disponible en: https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/18051

56. Marrama, S. (2021). Ejercicio de la objeción de conciencia fiscal frente a la Ley 27.610 de aborto. Revista Temas de Derecho Administrativo. Editorial Erreius. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12182

57. Ministerio de Cultura de la Nación (2021). Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Disponible en: https://www.cultura.gob.ar/por-que-se-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer_5494/

58. Ministerio de salud de la Provincia de Santa Fe. Registro Público Provincial de Objetores de Conciencia a aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Disponible en: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/126120/(subtema)/93802

59. Mitchell AEP, Butterworth S. Designing an accessible and equitable conference and the evaluation of the barriers to research inclusion for rare disease communities. Community and Interculturality in Dialogue 2024;4:106–106. https://doi.org/10.56294/cid2024106.

60. Montano-Silva RM, Abraham-Millán Y, Reyes-Cortiña G, Silva-Vázquez F, Fernández-Breffe T, Diéguez-Mayet Y. Educational program “Healthy smile” for education preschool infants: knowledge on oral health. Community and Interculturality in Dialogue 2024;4:123–123. https://doi.org/10.56294/cid2024123.

61. Monteverde M., & Tarragona S. (2019). Abortos seguros e inseguros: Costos monetarios totales y costos para el sistema de salud de la Argentina en 2018. Revista Salud Colectiva, 15(15), 1-16.

62. Mosquera EP, Palacios JFP. Principles that guide entry, promotion and permanence in administrative career jobs. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2024;2:236–236. https://doi.org/10.56294/piii2024236.

63. Muñoz GFR, González DAY, Amores NVR, Proaño ÁFC. Augmented reality’s impact on STEM learning. Salud, Ciencia y Tecnología 2024;4:1202–1202. https://doi.org/10.56294/saludcyt20241202.

64. Navarrete Ariza, S., Leonardi, M. C., Messina, A., Ramón Michel, A., Ramos, S., Romero, M. e Isla, M. V. (2021). Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo: actualización (1a Ed.). CABA. Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/protocolo-para-la-atencion-integral-de-las-personas-con-derecho-la-interrupcion-voluntaria

65. Organización de las Naciones Unidas (2016). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. (1a Ed.). CABA. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/derechoshumanos_publicaciones_colecciondebolsillo_07_derechos_economicos_sociales_culturales.pdf

66. Organización Mundial de Salud (OMS), 1946. Disponible en: https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions

67. Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2018. Ampliación del rol de las enfermeras y enfermeros en la atención primaria de salud. Washington, D.C. Disponible en: https://doi.org/10.37774/9789275320037

68. Orozco VO, Cotrin JAP, Zuluaga NR. Jurisprudential analysis on substitute compensation in the department of caldas: contrast between legal security and the right to social security. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2024;2:234–234. https://doi.org/10.56294/piii2024234.

69. Pecheny, M. y Petracci, M. (2006). Derechos humanos y sexualidad en la Argentina. Universidad de Buenos Aires. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, 12 (26). Disponible en: https://doi.org/10.1590/S0104-71832006000200003

70. Presidencia de la Nación. Ministerio de Justicia y Derechos humanos. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36208/norma.htm

71. Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Edición 2021. Resumen Ejecutivo. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/resumen-ejecutivo-protocolo-para-la-atencion-integral-de-las-personas-con-derecho-la-0

72. Puri, L. (2016). Mujeres y niñas son esenciales para la ciencia y la tecnología. Subsecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas y directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/2/women-and-girls-imperative-to-science-and-technology-agenda

73. Purwaningsih E, Muslikh M, Fathurahman M, Basrowi. Optimization of Branding and Value Chain Mapping Using Artificial Intelligence for the Batik Village Clusters in Indonesia to Achieve Competitive Advantage. Data and Metadata 2024;3:.620-.620. https://doi.org/10.56294/dm2024.620.

74. Quiroz FJR, Gamarra NH. Psychometric evidence of the mobile dependence test in the young population of Lima in the context of the pandemic. AG Salud 2024;2:40–40. https://doi.org/10.62486/agsalud202440.

75. Ridhani D, Krismadinata, Novaliendry D, Ambiyar, Effendi H. Development of An Intelligent Learning Evaluation System Based on Big Data. Data and Metadata 2024;3:.569-.569. https://doi.org/10.56294/dm2024.569.

76. Ríos NB, Arteaga CM, Arias YG, Martínez AA, Nogawa MH, Quinteros AM, et al. Self-medication in nursing students. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2024;4:71–71. https://doi.org/10.56294/ri202471.

77. Rivas-Urrego G, Urrego AJ, Araque JC, Valencia S. Methodological research competencies of pre-service teachers. Salud, Ciencia y Tecnología 2024;4:1216–1216. https://doi.org/10.56294/saludcyt20241216.

78. Rostagnol, S., Baltar da Rocha, M. y Gutiérrez, M. (2009). Aborto y Parlamento: Un estudio sobre Brasil, Uruguay y Agentina. Revista Brasileira de Estudos de Populaçao. Río de Janeiro. 26 (2), 219-236. Disponible en: https://doi.org/10.1590/S0102-30982009000200005

79. SAIJ (2014). Código civil y comercial de la Nación. Ley 27.007. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239773/norma.htm

80. Salles FLP, Basso MF, Leonel A. Smartphone use: implications for musculoskeletal symptoms and socio-demographic characteristics in students. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2024;4:72–72. https://doi.org/10.56294/ri202472.

81. Santo LH do E, Zhang K, Kitabatake TT, Pitta MG, Rosa GH de M, Guirro EC de O, et al. Motor behavior improvement in ischemic gerbils by cholinergic receptor activation and treadmill training. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2024;4:69–69. https://doi.org/10.56294/ri202469.

82. Seminario sobre Análisis de la Oferta y la Demanda y Definición de Roles de Enfermería en la República Argentina, (1980). Disponible en: http://l9000466.ferozo.com/roles-de-enfermeria.pdf

83. Sonal D, Mishra K, Haque A, Uddin F. A Practical Approach to Increase Crop Production Using Wireless Sensor Technology. LatIA 2024;2:10–10. https://doi.org/10.62486/latia202410.

84. Spaventa, V. (2016). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Diccionario Enciclopédico de la Legislación Sanitaria Argentina (DELS). Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Disponible en: https://salud.gob.ar/dels/entradas/convencion-sobre-la-eliminacion-de-todas-las-formas-de-discriminacion-contra-la-mujer

85. Trovat V, Ochoa M, Hernández-Runque E, Gómez R, Jiménez M, Correia P. Quality of work life in workers with disabilities in manufacturing and service companies. AG Salud 2024;2:43–43. https://doi.org/10.62486/agsalud202443.

86. Valbuena CNA. Gentrification of tourism: a bibliometric study in the Scopus database. Gentrification 2024;2:52–52. https://doi.org/10.62486/gen202452.

87. Vargas FAA, Murillo JFZ. Constitutional adequacy of the Colombian disciplinary procedure contained in law 1952 of 2019, to the jurisprudential pronouncements of the Constitutional Court. Management (Montevideo) 2024;2:21–21. https://doi.org/10.62486/agma202421.

88. Vargas OLT, Agredo IAR. Active packaging technology: cassava starch/orange essential oil for antimicrobial food packaging. Multidisciplinar (Montevideo) 2024;2:102–102. https://doi.org/10.62486/agmu2024102.

89. Velásquez ICL, Salazar AVR. Equality of weapons in disciplinary law, within the framework of the general disciplinary code and workplace harassment Colombia 2022 - 2023. Management (Montevideo) 2024;2:22–22. https://doi.org/10.62486/agma202422.

90. Wu Z, Fu J. The effects of professional identity on retention intention of international Chinese language teachers in Guizhou colleges and universities: The chain mediating role of job satisfaction and career commitmen. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2024;3:989–989. https://doi.org/10.56294/sctconf2024989.

91. Wulandari D, Prayitno PH, Basuki A, Prasetyo AR, Aulia F, Gunawan A, et al. Technological Innovation to Increase the Competitiveness of MSMEs: Implementation of the Integrated Industry Village 4.0 Platform. Salud, Ciencia y Tecnología 2024;4:1220–1220. https://doi.org/10.56294/saludcyt20241220.

92. Xue H. A survey on the ecological niche characteristics of mosquitoes in mountainous populated areas in Southwest China: a case study of the Lancang River Basin in Western Yunnan Province. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2024;3:918–918. https://doi.org/10.56294/sctconf2024918.

93. Zamberlin, N. (2007). El aborto en Argentina. N°3. Disponible en: https://repositorio.cedes.org/bitstream/123456789/3586/1/6061.pdf

94. Zapata EMJ. Evolution of the relationship between gentrification and urban planning. Gentrification 2024;2:51–51. https://doi.org/10.62486/gen202451.

95. Zurbriggen, R. y Anzorena, C. (2013). El aborto como derecho de las mujeres: otra historia es posible. Ediciones Herramienta Buenos Aires, Argentina. Disponible en: https://www.herramienta.com.ar/articulo.php?id=1910.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Romina Fabiana Maldonado.

Curación de datos: Romina Fabiana Maldonado.

Análisis formal: Romina Fabiana Maldonado.

Redacción – borrador original: Romina Fabiana Maldonado.

Redacción – revisión y edición: Romina Fabiana Maldonado.