doi: 10.56294/hl2024.284

REVISIÓN

Nursing and Conscientious Objection: An Analysis of Safe Abortion in the Context of Law 27.610

Enfermería y Objeción de Conciencia: Un Análisis del Aborto Seguro en el Contexto de la Ley 27.610

Romina Fabiana Maldonado1

1Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud - Licenciatura en Enfermería. Buenos Aires, Argentina.

Citar como: Maldonado RF. Nursing and Conscientious Objection: An Analysis of Safe Abortion in the Context of Law 27.610. Health Leadership and Quality of Life. 2024; 3:.284. https://doi.org/10.56294/hl2024.284

Enviado: 17-07-2024 Revisado: 12-09-2024 Aceptado: 29-12-2024 Publicado: 30-12-2024

Editor: PhD.

Prof. Neela Satheesh ![]()

ABSTRACT

Introduction: abortion in Argentina has been a subject of historical debate, crossed by legal, ethical and cultural tensions. Since the incorporation of non-punishable abortion into the Penal Code in 1921, access was restricted by conservative legal interpretations. With the enactment of Law 27.610 in 2020, which regulates the voluntary termination of pregnancy up to 14 weeks of gestation, a significant advance in sexual and reproductive rights was marked. However, the implementation of the law faces challenges, particularly in relation to Conscientious Objection (CO), a right that, if misapplied, can hinder access to safe abortion.

Development: the province of Santa Fe was a pioneer in implementing a registry of conscientious objectors to ensure a balance between the rights of health professionals and pregnant women. Although the registry improved the organization of services, it revealed problems such as the misuse of CO and the lack of sustained public policies. In the nursing field, the tension between the right to CO and ethical obligations reflects a challenge. Necessary actions include education and regulation to avoid obstructive practices, ensuring respectful and efficient care.

Conclusions: Law 27.610 symbolizes progress in expanding rights but requires training and oversight strategies for effective implementation. It is crucial to ensure that CO does not interfere with access to services, balancing individual rights with the obligation to provide comprehensive care.

Keywords: Safe Abortion; Conscientious Objection; Law 27.610; Reproductive Rights; Nursing.

RESUMEN

Introducción: el aborto en Argentina ha sido un tema de debate histórico, atravesado por tensiones legales, éticas y culturales. Desde la incorporación del aborto no punible al Código Penal en 1921, el acceso estuvo restringido por interpretaciones legales conservadoras. Con la sanción de la Ley 27.610 en 2020, que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, se marcó un avance significativo en los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la implementación de la ley enfrenta desafíos, particularmente en relación con la Objeción de Conciencia (OC), un derecho que, mal aplicado, puede obstaculizar el acceso al aborto seguro.

Desarrollo: la provincia de Santa Fe fue pionera al implementar un registro de objetores de conciencia para garantizar el equilibrio entre los derechos de los profesionales de la salud y las personas gestantes. Aunque el registro mejoró la organización de servicios, evidenció problemas como el uso indebido de la OC y la falta de políticas públicas sostenidas. En el ámbito de enfermería, la tensión entre el derecho a la OC y las obligaciones éticas refleja un desafío. Las acciones necesarias incluyen educación y regulación para evitar prácticas obstructoras, asegurando una atención respetuosa y eficiente.

Conclusiones: la Ley 27.610 simboliza un progreso en la ampliación de derechos, pero requiere estrategias de capacitación y supervisión para su implementación efectiva. Es crucial garantizar que la OC no interfiera con el acceso a los servicios, equilibrando derechos individuales con la obligación de ofrecer atención integral.

Palabras clave: Aborto Seguro; Objeción de Conciencia; Ley 27.610; Derechos Reproductivos; Enfermería.

INTRODUCCIÓN

El aborto en Argentina ha sido un tema complejo y controvertido a lo largo de la historia, con profundas raíces en debates éticos, legales y culturales. Desde la incorporación en 1921 de las causales de aborto no punible al Código Penal, el país ha transitado por un camino marcado por restricciones, ambigüedades normativas y resistencia social. Durante décadas, el acceso al aborto seguro estuvo limitado no solo por la redacción ambigua de las leyes, sino también por interpretaciones conservadoras del marco normativo, que en muchos casos negaron los derechos de las mujeres gestantes, incluso en situaciones de riesgo para su vida o salud, o cuando el embarazo era producto de una violación.(1,2,3,4)

El panorama comenzó a cambiar con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema en 2012, que aclaró que las interrupciones legales del embarazo (ILE) no requerían autorización judicial. Sin embargo, este avance jurisprudencial no resolvió las barreras estructurales ni la falta de implementación homogénea en todo el territorio nacional. Fue recién en diciembre de 2020 cuando se aprobó la Ley 27.610, que establece el derecho al aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación y preserva las causales históricas. Este logro, fruto de años de lucha por parte del movimiento feminista y diversas organizaciones de derechos humanos, marcó un cambio paradigmático en el enfoque hacia los derechos sexuales y reproductivos en el país.(5)

A pesar de la importancia de este avance, la implementación de la Ley 27.610 no ha estado exenta de desafíos. La Objeción de Conciencia (OC), un derecho reconocido a los profesionales de la salud para resguardar sus convicciones éticas, religiosas o morales, se ha convertido en un punto crítico de tensión. Aunque este derecho busca equilibrar la autonomía personal con las obligaciones profesionales, su aplicación ha planteado serias problemáticas. En muchos casos, la OC se ha utilizado como una herramienta para obstaculizar el acceso a los servicios de aborto, creando barreras adicionales que afectan desproporcionadamente a las personas gestantes en situación de vulnerabilidad.(6,7,8)

En este contexto, la enfermería ocupa un rol crucial dentro de los equipos interdisciplinarios encargados de garantizar el acceso al aborto seguro y a la atención postaborto. La profesión se enfrenta a una encrucijada ética: por un lado, el deber de cuidar y respetar la dignidad de las personas; por otro, el derecho a negarse a participar en prácticas que contraríen las convicciones personales. La tensión entre estos principios subraya la necesidad de un marco claro que permita equilibrar los derechos de los profesionales de la salud con los de las personas que buscan acceder a servicios médicos, en el marco de lo establecido por la Ley 27.610.(9,10,11,12)

En la provincia de Santa Fe, pionera en la creación de un registro de objetores de conciencia, se han implementado políticas públicas destinadas a garantizar tanto los derechos de las y los profesionales como los de las personas gestantes. Sin embargo, los resultados han sido mixtos, reflejando la influencia de factores políticos, sociales y culturales en la efectividad de estas medidas. El análisis de la implementación de la Ley 27.610 en Santa Fe permite no solo evaluar las fortalezas y debilidades de los enfoques actuales, sino también ofrecer recomendaciones para mejorar el acceso equitativo a los derechos sexuales y reproductivos.(13,14)

Este trabajo se propone explorar el impacto de la Objeción de Conciencia en la práctica de la enfermería, con especial énfasis en su implementación en la provincia de Santa Fe. Además, busca analizar cómo las normativas vigentes, las barreras estructurales y los dilemas éticos afectan tanto a las personas gestantes como a los profesionales de la salud, en un esfuerzo por contribuir a un debate informado y a la mejora de las políticas públicas en este ámbito.(15)

DESARROLLO

El aborto en Argentina

Reseña histórica

Los artículos del Código Penal Argentino vigente datan de 1921.

El antiguo artículo 86 del Código Penal, penalizaba el aborto en todos los casos, salvo cuando ocurre por dos causas: por riesgo de vida de la persona gestante y si el embarazo provenía de una violación o atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.

Este artículo tenía una particularidad, si se realiza una genealogía del mismo: el artículo era una copia de un anteproyecto de código penal suizo.(16)

La copia realizada del anteproyecto suizo había incluido errores de redacción, que generaron discusiones doctrinarias sobre su alcance. El agregado de una coma en el inciso 2º del art. 86, propuesto por la diputada Florentina Gómez Miranda en 1989 permitiría extender la no punibilidad del aborto por violación a todas las mujeres, y no sólo a las idiotas o dementes, como se interpreta usualmente en este inciso.(17)

Entonces, de las dos posibles interpretaciones que tenía este artículo, durante muchos años primó la postura restrictiva, debido a que, por su redacción ambigua, los jueces solían interpretar que el aborto sólo estaba permitido en caso de violencia sexual ejercida sobre una mujer con discapacidad mental. En varias ocasiones la justicia llegó incluso a negar el acceso a la interrupción del embarazo, aún en las condiciones que habían sido estipuladas por la ley, situación que se repetía hasta la llegada del Fallo F.A.L, en 2012, el cual fue dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Incluso llegó a suceder que, aún en los casos en los que no había dudas de su inclusión en una de las dos causales por las que no se penaliza el aborto, era de muy difícil aplicación, debido a que algunas ocasiones, los profesionales de la salud exigían una autorización judicial, lo que implicaba demoras y, por tanto, obligaba a las mujeres a cursar sus embarazos hasta edades gestacionales en las que se hacía muy riesgosa la práctica del aborto.(18,19,20)

En 1968, durante el régimen de la autodenominada Revolución Libertadora Argentina, entraba en vigencia la Ley Nº 17.567, el cual establecía la no penalización si el peligro para la vida o la salud de la mujer es grave, o en cualquier caso de violación, siempre que éste estuviera judicializado, y con el consentimiento de un representante legal si la mujer fuera menor, idiota o demente.

En 1973 en un contexto de democracia, estas modificaciones introducidas por la Revolución Libertadora Argentina fueron dejadas sin efecto, a través de la sanción de la Ley Nº 20.509. A pesar de ello, en 1976, el gobierno de facto sanciona la Ley Nº 21.338 e incorpora nuevamente las modificaciones del año 1968.(21,22,23)

Recién en 1984, el gobierno democrático sanciona la Ley Nº 23.077, que retrotrae el marco legal al Código Penal de 1921 donde se restablecen los casos de no punibilidad vigentes actualmente.(24)

Es necesario recordar una propuesta legislativa más, en 1994, con motivo de la celebración de la Convención Constituyente para la Reforma de la Constitución.

Bajo la presidencia de Menem el umbral de tolerancia ante las demandas de las mujeres se estrechó: el Ejecutivo pretendió, con ocasión de la reforma constitucional de Santa Fe y a través de la introducción de la llamada “Cláusula Barra”, cerrar toda posibilidad de legalización e incluso de despenalización del aborto, introduciendo en la Constitución Nacional la garantía del derecho a la vida desde el momento de la concepción.(25,26)

Esto fue finalmente impedido por importantes movilizaciones, principalmente de movimientos feministas y de mujeres.(27)

En 2002 se produjo una de las pocas innovaciones de la Legislación Nacional en Argentina vinculadas a salud reproductiva y sexual. Este año se aprueba la Ley N° 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable. Antes de que se aprobara esta ley varias provincias argentinas tenían en su ordenamiento jurídico provincial leyes referidas a programas de salud sexual y reproductiva, pero ni la ley nacional ni las provinciales integraban innovaciones específicamente en lo que a aborto se refiere.(28,29)

En relación con un intento de actualizar el marco legal con respecto al aborto en Argentina.(30)

En julio de 2006, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer una propuesta de reforma del Código Penal elaborada por una comisión de expertos, en la que se considera “no punible a la mujer cuando el aborto se practicare con su consentimiento y dentro de los tres meses desde la concepción, siempre que las circunstancias lo hicieran excusables”. Este anteproyecto nunca llegó al Congreso, ya que fue retirado por el Poder Ejecutivo.(31,32,33)

En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencialmente, pronuncia con el fallo “F.A.L” donde deja asentado que la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violación de aquellas mujeres que fueren “normales o insanas” puede practicarse sin autorización judicial previa y sin el peligro de recibir una sanción penal, eximiendo al médico que practique la intervención. Es a partir de este fallo que se deja por establecido que solo es necesario una declaración jurada que deje constancia del delito del que fue víctima la persona que desea interrumpir su embarazo.(34,35,36,37)

Desde 1984 hasta el año 2014 se habían presentado aproximadamente 30 proyectos para modificar la legislación argentina referida al aborto, incluyendo proyectos que intentaron despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, independientemente de las causas, proyectos que intentaban aclarar las causales vigentes en el Código Penal para viabilizar su aplicación. Hasta esa fecha, ninguno de los proyectos fue aprobado por el Congreso Argentino.(38)

En agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial (CCyC) que consolidó la perspectiva de derechos humanos como guía interpretativa de todo el ordenamiento jurídico argentino. Entre las modificaciones específicas y pertinentes vinculadas a la salud sexual y la salud reproductiva de las personas se incluye la ampliación de derechos, por un lado, en relación con la edad requerida para el ejercicio autónomo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de niñas, niños y adolescentes y, por otro, en relación a las condiciones que deben respetarse para el ejercicio autónomo de derechos por parte de las personas con discapacidad.(39,40)

Entonces, para mediados el 2015 el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación, retomaba los lineamientos del fallo “F.A.L” y agregaba consideraciones en cuanto al concepto de salud, incorporando los aspectos físicos, psíquicos y sociales y aclara que el peligro de la salud puede ser potencial. Aunque la redacción y publicación de un protocolo nacional sobre aborto no punible era para todo el territorio nacional, muchas de las provincias argentinas presentaron resistencia a su aplicación.(41,42)

Respecto a la historia del aborto, desde una amplia mirada estadística, en Argentina se estimó que durante el año 2000 se realizaron 460 145 abortos.(43,44,45,46,47)

De esa cantidad de abortos, aproximadamente 70 000 mujeres debieron recibir atención hospitalaria por complicaciones por abortos mal practicados. Asimismo, el 70 % de las muertes por aborto ocurre en mujeres pobres. Argentina, junto a Jamaica y Trinidad y Tobago, tiene la mayor proporción de muertes por aborto en América Latina. Dando cuenta de la importancia que tenía tratar el tema, en cuestiones relacionadas no sólo a la salud pública, sino también a los derechos de las mujeres.(48)

Acercándonos a la actualidad, en 2018 se abrió, por primera vez desde 1921, el debate legislativo sobre la ampliación del derecho al aborto en la Argentina, que implicó la discusión sobre el cambio de modelo en la regulación del mismo. La propuesta de reforma se había presentado en repetidas oportunidades, entre otras, desde 2005 por La Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, como una reivindicación de la autonomía, la agencia moral de las mujeres, y ante el fracaso en la implementación adecuada del modelo de causales, entre otras barreras. (49,50)

Si bien la historia de la reivindicación del derecho al aborto en la Argentina comienza en la década del 70, impulsada por el feminismo local y el movimiento de mujeres fue a comienzos del 2018 cuando ganó visibilidad y una ampliación nunca antes vista: el pañuelo verde como símbolo del “aborto legal” en mochilas, muñecas y cuellos de miles de personas de Argentina y América Latina.(51)

La regulación del aborto voluntario

Finalmente, en diciembre de 2020, se aprobó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El 15 de enero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial, entrando en vigencia el día 24 en todo el territorio nacional.(52)

Estableciendo así el derecho al aborto voluntario, durante las primeras 14 semanas de gestación, para las personas con capacidad de gestar de manera igualitaria. Después de ese plazo, sólo se puede acceder a la práctica por las causales contempladas en las legislaciones previas, conocida como ILE. Significa que se cambió el sistema de causales que había sido establecido en el Código Penal desde 1921, pasando a tener un sistema mixto, con plazos y causales.(53,54,55,56,57)

Las disposiciones de la Ley 27.610 son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino. Por lo tanto, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están obligadas a garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y la atención post aborto en sus respectivas jurisdicciones. No requiere adhesiones provinciales ni reglamentación para su vigencia.(58)

Finalmente, tanto los efectores públicos, las obras sociales, como las empresas y entidades de medicina prepaga deben instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.610. Las prestaciones establecidas en dicha ley se incluyen en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.(59,60,61)

En relación a los plazos, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 27.610, “toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que se establecen en la Ley 27.610 y en las Leyes 26.485, 26.529 y concordantes”.(62,63,64)

Como ha dicho la CSJN en el fallo “F.A.L.” respecto de la ILE, “es el Estado, como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación... de poner a disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico–burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama” (65,66)

En cuanto a las responsabilidades, el Resumen Ejecutivo del Protocolo menciona 3 tipos:

1. Responsabilidad profesional: se considera personal de salud a todas las personas que trabajen en un servicio de salud, se trate de profesionales o de quienes se ocupan del servicio hospitalario, administrativo, de seguridad o de maestranza. Es importante tener en cuenta sus responsabilidades profesionales y las sanciones que les puedan corresponder en caso de no cumplir con sus obligaciones. Podrán ser responsable civil, penal y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión cuando, de forma injustificada, realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa, incumplan el deber de secreto profesional y el de confidencialidad, o cuando prevalezca en ellas una negativa injustificada a practicar el aborto.

2. Responsabilidad institucional: tal y como lo establece el artículo 12 de la ley 27.610, el sector público de la salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y todos los agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales, independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción del embarazo en todas las formas que la oms recomienda, con una cobertura integral de la práctica, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. En este sentido, cada efector tiene responsabilidades y obligaciones para la garantía del acceso a la interrupción del embarazo y la atención posaborto. Para cumplirlas, debe asegurar los recursos, mecanismos y personal sanitario adecuado para su realización.

3. Responsabilidad internacional: a través de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, el estado argentino asumió obligaciones en materia de salud pública y derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar (art. 75.22 de la constitución nacional). Estos compromisos implican cumplir con las obligaciones consagradas en la ley 27.610.

Además, el Protocolo también menciona que la realización de una IVE/ILE y la atención postaborto en los términos establecidos en la Ley 27.610, deben guiarse fundamentalmente por los principios y derechos que figuran en el artículo 5:

1. Trato digno: se expresa en el respeto por la persona y por sus creencias y convicciones en todo el proceso de atención, garantizando sus derechos y una atención libre de violencia.

2. Privacidad: el equipo de atención debe asegurar la creación y preservación de un ambiente de confianza e intimidad durante todo el proceso. Esto incluye la adecuación de los espacios de atención. Asimismo, debe garantizarse la privacidad de la información solicitada y toda aquella que se consigne en la historia clínica, y proteger a la persona solicitante de injerencias ilegítimas. En los casos de violación cuyas víctimas fueran niños, niñas y/o adolescentes (NNA), existe el deber de comunicar la vulneración de derechos y de realizar la denuncia, respetando los derechos a la privacidad y confidencialidad de lxs NNA, su autonomía progresiva, su interés superior y su participación significativa.

3. Confidencialidad: el personal de salud tiene que crear las condiciones para el resguardo de la confidencialidad y el secreto médico durante todo el proceso de atención y también con posterioridad. La obligación de confidencialidad es extensiva a toda persona que acceda a la documentación clínica de las prestaciones reguladas en la Ley 27.610. El secreto médico alcanza a los casos en los que la decisión de abortar no estuviera dentro de los supuestos del artículo 4 de la Ley.

4. Autonomía de la voluntad: todas las personas con capacidad de gestar, con y sin discapacidad, pueden tomar sus propias decisiones respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva. En ningún caso el personal de salud puede interferir indebidamente con la decisión de las personas gestantes.

5. Acceso a la información: debe garantizarse el acceso a la información en todo el proceso de atención de forma dinámica y como requisito para la toma informada de decisiones acerca de prácticas y procedimientos, en el marco del deber de transparencia activa de todo el personal y las autoridades sanitarias. La información debe ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje con formatos accesibles, y debe proporcionarse de una manera compatible con las necesidades de la persona.

6. Calidad: el personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme los estándares de la OMS y en el marco de los derechos humanos. La calidad en la provisión de las prestaciones comprende los aspectos técnicos, de servicio e interpersonales relacionados con el acceso oportuno, eficaz, seguro, equitativo y centrado en la persona para la atención de la salud. La atención será brindada siguiendo los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.

En relación con la recepción, información y orientación de la persona que solicita una IVE/ILE (punto 5 de los principios y derechos) cada profesional de la salud tiene un rol fundamental en brindar información y orientación a las personas amparadas por el derecho a la IVE/ILE. En muchos casos, la intervención puede incluir dar no solo información, sino también brindar contención emocional, orientación y derivación asistida a un equipo (de ese u otro efector de salud) que pueda realizar la consejería y el procedimiento médico. En algunos casos, desde el equipo de salud pueden generarse obstáculos para una atención de calidad. Por ejemplo, cuando se dejan entrever en la consulta opiniones personales en contra del aborto o se dilata el acceso a la práctica, generando un consecuente progreso del embarazo. Es importante recordar que tanto, la dilatación injustificada, la obstaculización injustificada y/o la negación injustificada de la práctica de la interrupción del embarazo incluye responsabilidad penal, civil y administrativa, de conformidad con la Ley 27.610. (67,68,69)

En cuanto a lo referido al consentimiento informado, el Resumen Ejecutivo menciona que:

Como cualquier práctica de salud, la interrupción del embarazo requiere del consentimiento informado de la persona titular del derecho (art. 7, Ley 27.610). Dicho consentimiento es un proceso dinámico que recorre toda la atención y está enmarcado en los principios establecidos en la Ley 27.610 y en la Ley 26.529 de derechos de las pacientes. En los casos de IVE/ILE, el resultado del proceso de consentimiento informado debe ser expresado por escrito (art. 7, Ley 27.610) mediante un documento en el que, luego de recibir la información pertinente, la persona manifiesta haber decidido de forma autónoma, libre de influencias y presiones de cualquier tipo, y conociendo cabalmente posibilidades y riesgos, interrumpir el embarazo que cursa. (70,71) Tal como se remarca en la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación, en aquellos casos excepcionales en que no pueda emitirse la firma por escrito, conforme al artículo 7 de la Ley, esta se podrá brindar en cualquier formato (braille, manuscrito, digital, audio, etc.) o idioma, incluyendo lenguas originarias. Lo central es que quede de manifiesto que la persona comprende la información y expresa su voluntad en tal sentido. Ninguna persona puede ser sustituida en el ejercicio personal de este derecho (art. 7, Ley 27.610). Debe asegurarse que existan los ajustes razonables y sistemas de apoyo (en este último caso, si la persona los solicita) para permitir que tanto NNA como personas con discapacidad (PCD), y todas aquellas que lo requieran, puedan comprender el contenido del documento y dejar asentada su voluntad.(72,73,74,75)

Por último y con relación a la OC, tal como lo establece el Art.10° de la Ley 27.610, cada profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la IVE/ILE tiene el derecho a ejercer la OC. Siempre y cuando el marco para ejercerla sea el de la buena fe y la no obstaculización.(76,77,78)

El objetivo de este derecho es resguardar las íntimas convicciones morales de la persona que objeta, cuando no pueden ser conciliadas con el cumplimiento de los deberes y obligaciones legales. No puede ser ejercido para impedir o interferir en el ejercicio de derechos reconocidos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Además, la OC es siempre individual, la Ley no permite la OC a nivel institucional.(79)

La legalización del aborto, demando años de lucha por parte de las mujeres para poder modificar La Constitución Nacional, las cuales se mantuvieron fieles a sus convicciones en la búsqueda de la igualdad de derechos y sobretodo el de poder decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad. Sin dejar de mencionar, que la antigua legislación que fue redactada en 1921, cuando las mujeres eran consideradas incapaces, no administraban sus propios bienes, no ejercían la patria potestad sobre sus hijos, no practicaban profesiones, no podían ser testigos en un juicio y no votaban, entre otras.(80)

Ampliación de los derechos de las mujeres

La extensión de los derechos políticos fue un reclamo del colectivo femenino desde finales del siglo XIX y, hacia comienzos del siglo XX diversas organizaciones de mujeres reclamaban el acceso al sufragio.

En 1910 se produce el Primer Congreso Feminista Internacional, las mujeres se agruparon con el fin de ser reconocidas como sujetos de derechos políticos. Este iba a ser el comienzo de una vida con mayor libertad e igualdad de derechos para las mujeres argentinas, en una amplia variedad de aspectos.(81,82)

En septiembre de 1947 se sancionó la Ley 13.010, la cual establecía en su artículo N°1 que: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”.

Como se mencionó anteriormente, “Si bien la ley fue sancionada en el año 1947, es recién en el año 1951 cuando las mujeres se acercaron a las urnas para ejercer el derecho a voto, para ese año representaban casi el 50 % del padrón electoral, participando activamente el 90,32 % en la mencionada elección”.

Además, se les reconoce que se le aplicará a la mujer la misma ley electoral que a los hombres, tal como así lo establecía el Art. N°3, se les deberá dar la correspondiente libreta cívica como así también un documento de identidad para ejercer los actos civiles y electorales. Este avance del colectivo de mujeres sin duda fue, parte de un proceso social que había comenzado varios años antes, buscando preparar a una sociedad que tenía concepciones patriarcales muy arraigadas, y las cuales debían ser transformadas. La mujer argentina, además. se había incorporado al mercado laboral, por lo que no era justo seguir excluyendo a millones de mujeres de los derechos civiles que les correspondían como seres humanos.

En 1976 entran en vigencia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESyC). Ambos adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), éstos instrumentos establecen que los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos allí consagrados. (83) Además, el PIDESyC, dispone la obligación de los Estados de asegurar a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.

En 1977, la Asamblea General de la ONU designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer

En 1979, se crea la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés). Es el primer instrumento internacional específico relativo a la protección de los derechos de las mujeres. Todos sus artículos giran en torno a las obligaciones de los Estados para asegurar a las mujeres iguales condiciones de vida y desarrollo, respecto de los hombres. Define a la discriminación contra la mujer como: toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. En 1985, en Argentina se registra bajo Ley N°23.179, en relación con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.(15,84)

Cabe mencionar una instancia más en la historia del país. En 1983, luego del Golpe Militar de 1976 y tras la vuelta a la democracia de la mano del presidente Raúl Alfonsín, existían claras desigualdades de género impresas en la legislación argentina. En aquellos años, la diputada nacional por la Unión Cívica Radical Florentina Gómez Miranda (1983-1991) había presentado más de 150 proyectos legislativos, entre ellos se destacan la de «autoridad compartida de los padres», «divorcio vincular», «pensión de la cónyuge divorciada», «igualdad de los hijos extramatrimoniales», «pensión al viudo», «derecho de la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de casada» y «pensión de la concubina y concubino». Algunos de estos proyectos fueron aprobados con amplio consenso, mientras que otros, como la Ley de Divorcio Vincular, enfrentaron grandes resistencias.(85)

Argentina fue el primer país de América Latina en sancionar una ley como medida para asegurar la representación de las mujeres en el Congreso de la Nación. En 1991, la Ley N°24.012, conocida como Ley de Cupo, estableció un piso mínimo de representación de mujeres en las listas partidarias para los cargos legislativos nacionales. Las mismas debían estar compuestas de, al menos, un 30 % de mujeres candidatas en las listas de los partidos políticos para cargos electivos nacionales.

Esta norma impuso un criterio de equidad en la selección de candidatos y candidatas, afirmando el derecho de las mujeres a ser parte de la toma de decisiones públicas y a ejercer más plenamente su condición de ciudadanas. Además, esta ley permitió que, en la actualidad, las mujeres se encuentren más representadas en las cámaras del Congreso, pero, aunque se ha avanzado mucho, todavía queda un gran camino por recorrer hacia la representación política igualitaria.

La década de los ´80 marca una nueva etapa en su labor de lucha por la dignidad de las mujeres. A través de sus informes, fue evidenciando que uno de los problemas más graves y que afectaba de manera directa la vida de las mujeres, era el problema de la violencia y sus múltiples manifestaciones, de hecho, sigue siendo un problema de escala mundial.

En 1994, la ONU adopta La Convención de Belém do Pará rompe con un importante paradigma de derechos humanos, enfatizada en Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer. En la actualidad, junto con la CEDAW, remarcan que la garantía y el respeto de los derechos humanos recae principalmente en el Estado y en razón de ello, sólo él, es responsable de su cumplimiento.

Dos años después, en Argentina el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, sancionan con fuerza la Ley N°24.632, en la que define en su Art.1°: aprobar La Convención de Belém do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer. Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades y reconociendo que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. (86)

De aquí en más, comienzan una importante ampliación de derechos para las mujeres argentinas, las cuales fueron creciendo año tras año, logrando esta vez no solo un reconocimiento internacional sino también un respaldo legal, como resultado de una lucha de muchos años a lo largo de la historia de Argentina.

A modo de guía cronológica e informativa, se realizó una recopilación de las leyes que fueron marcando el camino hacia una equidad en cuestión de derechos, de manera que se describirá una breve reseña de las leyes vigentes en la normativa nacional:

1988 - Ley Nacional 23.592. Actos Discriminatorios: entiende que existe discriminación cuando ciertos sectores o grupos sociales de la población ven imposibilitado o restringido el pleno ejercicio de los derechos y garantías por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

1993 - Decreto Nacional 2.385. Acoso Sexual en la Administración Pública Nacional: sostiene que el acoso sexual representa un problema de salud de las y los trabajadores, requiriendo una particular atención a la implementación de políticas que promueven la igualdad, a través de medidas destinadas a luchar contra tal hostigamiento.

1994 - Ley Nacional 24.471. Protección contra la violencia familiar: la protección contra la violencia familiar se plantea hacia toda persona que sufra lesiones o maltrato (físico o psíquico) por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar.

2003 - Ley Nacional 25.673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - Ley 26.061. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: plantea entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 (ver en normativa internacional).

2006 - Ley Nacional 26.150. Educación Sexual Integral (ESI): establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - Ley Nacional 26.485. Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Decreto Reglamentario 1011/2010 plantea la integralidad del tratamiento de la violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto a la legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos:

· Amplía la visión de qué significa y cómo impacta la violencia contra las mujeres.

· Deja de considerar la violencia como algo únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar).

· Considera que una vida libre de violencias es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

Refiriéndose así a todo tipo de violencia de género: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política (incorporado por Ley Nacional N° 27.533/20).

2010 - Ley Nacional 26.618. Matrimonio Civil (Igualitario): reconoce iguales derechos y obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o composición.

2012 - Ley Nacional 26.842. Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. (Modifica le Ley 26.364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento ex culpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un Consejo Federal para la lucha contra la trata y un Comité Ejecutivo para la asistencia a la víctima. Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - Ley Nacional 26.743. Identidad de Género: establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y DNI. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del colectivo.

2012 - Ley Nacional 26.791. (Femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio (Art. 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia (Inciso 1), fuera cometido por placer, codicio, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su expresión (Inciso 4), a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género (Inciso 11), con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos de Inciso 1 (Inciso 12).

2015 - Ley Nacional 25.929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y postparto. También insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - Ley Nacional 27.412. Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política: establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 – Ley Nacional 27.452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes. “Ley Brisa”: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes hijas/os de víctimas de femicidio, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - Ley Nacional 27.499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. “Ley Micaela” Impulsada luego del femicidio de Micaela García. Establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - Ley Nacional 27.501. “Acoso Callejero”: modificación a la Ley de Protección Integral de Violencia Contra las Mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o “acoso callejero”.

2020 - Ley Nacional 27.533. Violencia pública/política: modificación a la Ley de Protección Integral de Violencia Contra las Mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia pública/política.

2020 - Decreto Nacional 721/2020: Cupo Laboral Travesti Trans para el Sector Público Nacional. Garantiza un piso mínimo del 1 % de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales, y transgénero en el Sector Público Nacional, mediante la reserva de puestos de trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación.

2020 - Ley Nacional 27.580. El Congreso de la Nación aprobó la ratificación del Convenio 190 de la OIT, la cual dicta la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. Su principal objetivo reside en hacer cumplir el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, entre ellos la violencia y el acoso por razón de género.

2020 – Ley Nacional 27.591. “Ley de Presupuesto 2021”: el primer Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad. Una herramienta de transformación para cerrar brechas de desigualdad. Esto implica que es el primer año que el presupuesto nacional tiene entre sus objetivos centrales reducir las brechas de género a partir de las políticas públicas transversales estipuladas.

2020 - Ley Nacional 27.610. “Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”. Decreto Reglamentario 14/2021. Regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.

2021 - Ley Nacional 27.636 “Ley de promoción del acceso al empleo formal de personas travestis, transexuales y transgénero”. La ley dispone que el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1 %) de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

2021- Ley Nacional 27.635. “Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina”. El 10 de junio del 2021, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley para promover la paridad de género desde una perspectiva de diversidad sexual, en los servicios de radiodifusión sonora y televisada del Estado nacional, cualquiera sea la plataforma que se utilice.

2021- Decreto 476/2021 DNI no binario: reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X” para utilizarse tanto en los DNI como en los Pasaportes Ordinarios para argentinos, como opción para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer. La nomenclatura “X” en el campo “sexo” comprende las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, auto-percibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.

En marzo del corriente del año, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe redactado mencionó que además del avance en materia política, se fueron logrando otros espacios, entre ellos la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación a cargo de la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el cual es un hecho fundamental que debe ser reconocido como tal, ya que significa no sólo la institucionalización de las demandas del colectivo femenino sino también la firmeza de las mismas en políticas de Estado.(87)

Además del mencionado Ministerio, se han creado la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género y la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, las cuales tienen como principal objetivo la reducción de brechas entre los géneros y la lucha contra todas las formas de violencia machista en Argentina.(88)

La decisión política de trabajar desde la perspectiva de género en las políticas públicas en diversas estructuras del Estado Nacional se materializó en la creación e incorporación de áreas de trabajo específicas y direcciones al interior de diversos organismos del Sector Público Nacional, como por ejemplo la Dirección Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía, la Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI, la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género de la Cancillería y la Coordinación de Género y Diversidad de Aerolíneas Argentinas, entre otros. Esta política pública de géneros también se hizo realidad a nivel provincial con la creación del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Provincia de Buenos Aires a cargo de Estela Díaz.

Estos avances e implementaciones en materia de política pública e incorporación de legislación en relación a los derechos para las mujeres y otros géneros que se fueron materializando a lo largo de estos dos últimos 2 años, una conquista fundamental e histórica en la lucha por los derechos de las mujeres y otras identidades.(89)

Actualmente, después de 74 años del primer voto femenino, las mujeres aún tienen muchos derechos por los cuales deben seguir luchando, en búsqueda de una sociedad más justa y equitativa.

El derecho a la objeción de conciencia (OC)

Primeramente, comenzaremos haciendo una breve introducción sobre su significado los derechos fundamentales tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad humana y cualquier otro aspecto fundamental que atente contra la integridad de la persona.(90)

Los derechos fundamentales son inherentes al ser humano, pertenecientes a cada persona por el hecho mismo de ser persona y en razón a su dignidad y que tienen plena fuerza normativa. Son derechos que le corresponden al hombre, y son lógica y ontológicamente anteriores al Estado. Por lo tanto, tratándose de derechos fundamentales de la persona humana, ningún Estado está en condiciones de otorgarlo ni derogarlo, tiene el deber de reconocerlo, protegerlo, tutelarlo y regularlo.

Estos derechos son también deberes personales con los que debemos procurar el bien común, conseguir el progreso y desarrollo del estado como parte del bienestar social. No sólo es responsabilidad del Estado y de las autoridades políticas y económicas, sino también de todas las personas individuales y de las instituciones públicas y privadas. No podemos eludir nuestras propias responsabilidades particulares. Una sociedad justa y moderna exige la responsabilidad de todos sus miembros.

En relación a la objeción, se trata de una acción basada en la conciencia, frente a la cual una persona tiene un conjunto básico de creencias morales en las cuales basa su decisión de prestar o negar un servicio, según éste último sea compatible o incompatible con esas creencias.

En este sentido, obrar a conciencia puede tener dos resultados de carácter individual: la negación de servicios (OC) o la prestación de servicios (compromiso de conciencia). Vale la pena aclarar que la desobediencia civil, por tratarse de una práctica dirigida a cambiar una norma y desobedecer expresamente la ley, no es lo mismo que la objeción de conciencia.

Entonces, “objetar significa negar o recusar la prestación de un servicio porque realizarlo va contra la conciencia. Servicios que son legal y profesionalmente aceptados y que están dentro de las competencias que se esperan de una determinada profesión”. Se trata entonces de una excepción para sí mismo, dirigida a proteger su integridad moral como persona, que no busca impugnar o cambiar las normas. En este sentido, además de la protección de la conciencia, se ponen en juego valores como la autonomía y la libertad, tanto de la persona prestadora del servicio como de la que espera recibirlo.

La objeción en materia de aborto produce un conflicto de intereses entre quienes quieren proteger su conciencia, y los de las mujeres que necesitan recibir un servicio además de proteger también su conciencia.

Tal como es el caso de éste estudio, donde una parte del plantel de enfermeras del servicio de Obstetricia y Ginecología de este Hospital afirman sentirse resguardadas por la OC y por lo tanto no tener la obligación legal de asistir a pacientes cursando una IVE/ILE.

Tanto éstas últimas dos, como la OC actualmente se encuentran contempladas en la legislación argentina bajo una resolución nacional. Sin embargo, el embarazo no deseado sigue enfrentando a la mujer embarazada y al personal de salud en áreas del derecho y de la ética. Estas situaciones son provocadas, por un lado, por una inexistente legislación nacional específicamente sobre la OC que pongan en evidencia las limitaciones de ésta y los derechos fundamentales de las pacientes y, por otro lado, como mencionamos anteriormente, por falta de información fidedigna, con respecto al tema.

Entonces si el objetivo de la OC es resguardar las convicciones morales de la persona que objeta sin impedir el ejercicio de derechos de las pacientes, es posible que en muchas situaciones estemos frente a un incumplimiento de los deberes profesionales e interviniendo en los derechos de las pacientes, sobre todo cuando la OC no es legítima

OC en América Latina

Con el pretexto de proteger la libertad de culto, los activistas opositores al derecho a elegir el aborto —con el apoyo de algunos miembros de la jerarquía católica— han recurrido enérgicamente al proceso político para permitir que los profesionales de la salud, entre ellos los médicos, enfermeros y farmacéuticos, se nieguen a proporcionar servicios y medicamentos esenciales para la salud reproductiva.

América Latina no es ajena a este fenómeno. Los obispos católicos se han opuesto a proyectos de ley que permitirían el aborto o cualquier otro servicio de salud reproductiva que ellos estimen “contrario a la vida”.

En la actualidad se observa un esfuerzo compartido por parte de elementos conservadores, sobre todo de la jerarquía católica, con el objetivo de aumentar los obstáculos mediante la proliferación de las cláusulas de conciencia. La evolución de las enseñanzas sobre la conciencia, y la manera en que se ha manipulado el concepto, sobre todo en el contexto de la salud sexual y los derechos reproductivos, es característico del mayor opositor a la libertad sexual y reproductiva de la mujer, la iglesia católica.

Como se expresa en las conclusiones del XVI Coloquio Latinoamericano de Libertad Religiosa, “Todos los países de nuestro ámbito cultural reconocen en sus normas constitucionales y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que son parte, un derecho fundamental a la libertad de conciencia, al menos nominalmente. Sin embargo, no todos derivan de esa proclamación un reconocimiento explícito del derecho a la objeción de conciencia. Encontramos incluso casos donde ese derecho es negado como tal e incluso sancionado penalmente, lo que representa una clara incongruencia con el previo reconocimiento de la libertad de conciencia”.

La misma autora, menciona que además de los instrumentos internacionales de derechos humanos que proclaman la libertad de conciencia y religión y regulan su ejercicio individual y colectivo, los países latinoamericanos son en su gran mayoría son suscriptores de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (anterior por unos meses a la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y quedan vinculados por de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Son Estados parte de la Convención, con sus particulares reservas, denuncias y observaciones los siguientes países: Argentina (05/09/84); Barbados (27/11/82), Bolivia (19/07/79), Brasil (25/09/92), Chile (21/08/90), Colombia (31/07/73), Costa Rica (08/04/70), Dominica (11/06/93), Ecuador (28/12/77), El Salvador (23/06/78), Grenada (18/07/78), Guatemala (25/05/78), Haití (27/09/77), Honduras (08/09/77), Jamaica (07/08/78), México (24/03/81), Nicaragua (25/09/79), Panamá (22/06/78), Paraguay (24/08/89), Perú (28/07/78), República Dominicana (19/04/78), Suriname (12/11/87), Trinidad & Tobago (28/05/91, con denuncia), Uruguay (19/04/85) y Venezuela (09/08/774).

Es interesante señalar que todas las constituciones mencionadas a continuación, contienen en un primer momento dentro de su parte dogmática, menciones referidas a los derechos y libertades fundamentales, con un especial reconocimiento explícito a la religión y a los derechos religiosos, pero posteriormente declinan éste derecho, generalmente en caso de riesgo de vida de la persona gestante.(91)

La Constitución de Venezuela incurre en la misma paradoja: después de proclamar la libertad religiosa y la de conciencia en sus diversas manifestaciones, reitera en ambas disposiciones la negación del derecho: Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos, y la OC no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

Continuando con otras Constituciones de América Latina, corresponde destacar que la de Argentina expresa tempranamente en su Art.2° que se sostiene el culto católico apostólico romano, y luego, en el Art.14° menciona que todos los habitantes de la Nación gozan de varios derechos, entre ellos el de profesar libremente su culto. Al consagrar el principio de reserva legal y preservar el fuero interno impenetrable a la autoridad, hace otra referencia divina: “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. Posteriormente, en el Art.19° afirma que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

La Constitución de Colombia en su Art.2° ubica dentro de los fines esenciales del Estado para proteger a todas las personas residentes, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, explicita la garantía a las libertades de conciencia y se garantiza la libertad de cultos, en sus Art. 18° y 19°, donde expresan que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Colombia parece aproximarse a una consagración plena del amparo a la OC al estatuir que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. Sin embargo, se ha constatado en la práctica que se hace necesaria una ley para reglamentar eficazmente este derecho, donde la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. No obstante, la proclamación genérica, las recientes innovaciones legislativas han suscitado debates en torno al efectivo ejercicio del derecho de la OC y, sobre todo, del de ideario institucional.(92)

Además, en éste mismo país cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto en caso de presentarse determinadas circunstancias, también mencionó directamente la posibilidad de la OC a la realización del procedimiento. La Corte resolvió, en una sentencia de 2006, que “no se incurre en delito de aborto, cuando exista la voluntad de la mujer”. Esta histórica sentencia de la Corte Constitucional, con la que se liberaliza el aborto, exigía una disposición en que se aclarara que “la OC no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas, o el Estado, por lo tanto solo es posible reconocerlo a personas naturales, de manera que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine, que presenten OC a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia”. Después de la despenalización parcial del aborto en Colombia, la Conferencia Episcopal emitió “un llamado a la conciencia de cada hombre y mujer para que rechacen siempre la opción del aborto”, el Ministerio de Protección Social había expedido un decreto que regulaba los servicios de aborto (Decreto 4444/06), en el que se estableció la obligación de brindar información y atención completa, y la referencia oportuna a un prestador no objetor de atención médica, si no se dispone de otro en la institución. El ejercicio casi sin límite de las cláusulas de rechazo ocasiona problemas muy graves para el cumplimiento de la ley, sin mencionar la prestación de atención médica, el respeto a las mujeres y sus necesidades en materia de salud reproductiva.(93)

La Constitución de Uruguay primero proclama la libertad de cultos y luego se define aconfesional, ya que en su Art.5° menciona que todos los cultos religiosos son libres en el país, ya que el Estado no sostiene religión alguna. Más adelante mandata al legislador a proteger por ley la libertad de conciencia en el Art.54° donde señala que la ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica, la justa remuneración, la limitación de la jornada, el descanso semanal y la higiene física y moral. Tras arduo debate en torno al alcance del derecho de la OC en supuestos como el del aborto, ha sido el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el que, aplicando directamente la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha fallado en un caso señero que la OC es un derecho fundamental de rango constitucional y de los derechos humanos.(94)

En Perú se reconoce ampliamente el derecho a la OC en relación con la salud reproductiva de las mujeres, donde el aborto está legalizado, pero con fuertes restricciones, el Art.12° de la Ley General de Salud permite ejercer las cláusulas de rechazo siempre y cuando no se ponga en peligro la salud de los pacientes. De acuerdo con dicha ley, el objetor debe remitir a la paciente a otro profesional y se le prohíbe negarse a prestar servicios si ello supondría un riesgo para la salud o la vida de la mujer. Algunos legisladores conservadores peruanos han propuesto una ley que fortalecería a tal extremo la cláusula de OC consignada en la Ley de Salud General, a tal punto que se anularían los derechos de las pacientes. Este proyecto de ley fue aprobado por la comisión de salud, pero desde entonces ha quedado paralizado.

En Chile, se incorporó por primera vez una cláusula de objeción a una guía clínica sobre la prestación de anticoncepción urgente a las víctimas de violación. Se recomendó que los objetores divulguen su postura para poder brindar la mejor atención a la paciente. En esta cláusula, se reconoce que cuando un profesional de la salud tiene un conflicto para recetar determinados anticonceptivos, se deberá remitir la paciente a otro profesional para así garantizar el acceso a una atención integral de la salud. La jerarquía católica ha llevado el argumento sobre la anticoncepción aún más lejos en Chile, apoyando a un grupo de farmacias que se negaron a vender anticonceptivos de emergencia. Como los hospitales no pueden invocar la OC según la ley chilena, se aplicó la misma norma a las empresas y las farmacias, de esta manera, todas las farmacias se vieron obligadas a proporcionar medicamentos esenciales en cumplimiento con la ley. Los legisladores presentaron posteriormente un proyecto para permitir a los farmacéuticos invocar la OC a la venta de la llamada píldora del día siguiente, sin obtener resultados a su favor. En la actualidad, la mayoría de los católicos ejercen su conciencia al optar por no seguir algunos de los pronunciamientos más conocidos del pontífice en materia de política pública, por ejemplo, la Vicaría de la Familia en Chile se consternó ante la noticia de que “el 70 % de la población chilena, a pesar de ser católica en su inmensa mayoría, tomaría anticonceptivos de emergencia a fin de evitar un embarazo no deseado”. (95)

Estos acontecimientos legales en América Latina coinciden y reflejan correctamente que las “personas jurídicas”, entre ellas las instituciones de salud y farmacias, no tienen “creencias”. Por lo tanto, éstas no pueden escudarse bajo cláusulas de rechazo ante la atención integral de una persona en materia de salud sexual y reproductiva, según la constitución de cada país.

OC en Argentina

Recapitulando lo expresado anteriormente, recordemos que el derecho a la OC consiste en el derecho a no ser obligados a realizar acciones que contrarían nuestras convicciones éticas, morales y religiosas más profundas, siempre y cuando la eximición no produzca daños a terceros.

Este derecho deriva de la protección que la Constitución Nacional le garantiza a la libertad de culto y de conciencia, y a las acciones que no perjudiquen a terceros. En nuestro país, los alcances de la OC fueron debatidos con cierta extensión en el plano del servicio militar cuando éste era obligatorio, más recientemente, se ha avanzado en su legislación y reglamentación en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

En relación con el derecho a la libertad de cultos y de conciencia, ambos han sido reconocidos en diversos tratados internacionales de derechos humanos y las cuales la Constitución Nacional adhiere, entre ellos podemos mencionar:

· El artículo 14 de la Constitución Nacional que consagra el derecho de todos los habitantes de la Nación de “profesar libremente su culto”.

· El artículo 19 de la Constitución Nacional resguarda las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

· El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que reconoce: “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.

· El artículo 12 del Pacto de San José de Costa Rica (1969) establece:

1. “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”; el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) dispone.

4. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

5. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección.

6. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos o libertades de los demás”.

En su artículo 5 la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial establece: “Los estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.

Es preciso, tener en cuenta que el derecho a la OC no requiere, necesariamente, reconocimiento por parte del Estado, por lo que la limitación a las personas a las que expresamente se les reconoce el derecho a manifestar eficazmente su OC debe ceder ante la jerarquía de “derecho humano fundamental” inherente a la condición de persona humana del objetor. Claro, habrá que estar preparado luego para que, en caso de ejercicio del derecho a la OC por una persona no expresamente referida en el caso de los profesionales “habilitados”, ese trabajador enfrente consecuencias indeseadas de diversa naturaleza, sea administrativas, judiciales y/o penales y requiera, además una adecuada defensa.

Con relación a esto último, el derecho a la OC no puede ser considerado como un derecho absoluto ni prioritario frente a otros derechos, ya que está limitado cuando puede vulnerar los derechos de otras personas. En efecto, puede generarse un conflicto de valores entre el derecho del objetor en base a sus creencias y los derechos de quien solicita la prestación permitida por la ley.

La ley 27.610, es sumamente restrictiva en este punto y en su artículo 10 reconoce el derecho a la OC, exclusivamente, a los profesionales de la salud que deban intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo, pero no para las acciones necesarias para garantizar la atención integral de la salud (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011), sean previas o posteriores a la interrupción, pretendiendo conculcar el derecho, por ejemplo, a personal de enfermería, ecografistas, instrumentistas y también al personal administrativo y/o demás servicios de una institución de salud, ya que éstas acciones no tienen como finalidad interrumpir la gestación y se realizan de forma complementaria a un gran número de prácticas de salud y, por tanto, no puede existir conflicto moral o religioso con su realización en profesionales dedicados al cuidado de la salud.

De lo anterior, queda claro entonces, que el derecho a objetar solo corresponde a los profesionales que intervengan en forma directa en la práctica en sí. De manera que eso incluye a ginecólogos y obstetras que efectuarán la intervención, pero pone en duda la situación de otros profesionales, como, por ejemplo, el anestesista, instrumentadores u otros auxiliares que, aunque no efectúen el aborto, tal vez pueda interpretarse que intervienen en forma directa, que no sería el caso de quienes, por ejemplo, preparan el quirófano o disponen los instrumentales que serán usados. En este sentido, genera interrogantes el caso de los enfermeros y los médicos de guardia.

Varios autores han alzado su voz, denunciando la improcedencia de la regulación referida, en los siguientes términos:

Esta redacción es poco feliz, pues podría querer interpretarse como limitando la objeción a algunos profesionales únicamente. En realidad, todos aquellos que de alguna forma participan de un aborto pueden ser objetores a tenor de las normas antes invocadas y de otras disposiciones (enfermeras y enfermeros, genetistas, ecografistas, farmacéuticos, instrumentistas, trabajadores sociales, etc.). En este sentido, así como el art. 19 señala que todo el personal de salud se ha de capacitar sobre el aborto, también todo el personal de salud debería poder ser objetor.

Además, el Protocolo de Atención aclara que la OC es siempre individual, no permite la OC institucional. En esos casos, dichos efectores deben diseñar de forma anticipada los mecanismos de derivación siguiendo las técnicas de la referencia y contrarreferencia con efectores que realicen efectivamente la prestación, conforme a los principios de buena fe y de no obstaculización, según lo establece la Ley y la CSJN en el fallo “F., A.L. s/ medida autosatis¬factiva”. Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la persona gestante quedarán a cargo del efector que realice la derivación y deben facturarse, de acuerdo con la cobertura, a favor del efector que realice la práctica (Protocolo IVE/ILE, 2021).

El Protocolo IVE/ILE también remarca:

Todos los casos en que la OC está prohibida, por ejemplo, aquellos en que la interrupción del embarazo se requiera de forma inmediata e impostergable para evitar un daño en la vida o en la salud de la persona gestante. En los que la derivación no pueda ser realizada oportunamente, o en la atención post aborto, todas las instituciones deben asegurar la provisión del servicio de forma inexcusable”

En caso de que un/a profesional de la salud desee ejercer la OC, debe notificar su voluntad previamente a las autoridades del o los establecimientos/s de salud en que se desempeñe (CSJN, 2012: considerando 29), es decir que solo puede ejercerse la objeción cuando haya declarado y notificado previamente a las autoridades pertinentes. Y hace hincapié, en que las dilaciones injustificadas, la provisión de información falsa, la no derivación de buena fe y de manera efectiva constituyen actos contrarios a lo que la ley estipula, pudiendo ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente (Protocolo IVE/ILE, 2021).

Dentro de la materia de derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto es sin dudas uno de los temas más polémicos y que mayores complicaciones presenta en cuanto a su “libre” aceptación social.

Surge entonces otra mirada desde el ejercicio de la OC, el de lo tributario, también denominada desobediencia o resistencia fiscal, donde considera la dimensión ética de las finanzas públicas, aquí se produce la negativa o abstención de pagar un tributo fundada en su causa primaria, donde las convicciones íntimas del contribuyente se oponen al destino que la norma asigna a lo recaudado, es decir, la realización de abortos. La OC tributaria se ejerce entonces, mediante una omisión de pago de la obligación frente al Estado que la impone.

De hecho, en el 21 de abril del corriente año, fue presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley Expediente Nº 1597-D-2021, de autoría del Diputado Francisco Sánchez, este proyecto, en caso de convertirse en ley, posibilitará a los contribuyentes argentinos el ejercicio de la OC tributaria respecto de la ley de aborto sancionada en diciembre de 2020. El proyecto fue elaborado en base a una propuesta de la ciudadanía, y publicado como anteproyecto durante 15 días en el Portal de Leyes Abiertas de la página web de la Honorable

Cámara de Diputados

Los fundamentos del proyecto resaltan la situación de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social -declarada mediante Ley Nº 27.541- que atraviesa Argentina, prorrogada en su aspecto sanitario mediante Decreto Nº 260/2020 PEN en razón de la pandemia por COVID-19. En este contexto y fundado en estadísticas oficiales, los autores del proyecto entienden que resulta “contradictorio que el esfuerzo fiscal de los argentinos se oriente al financiamiento de una práctica que no representa en absoluto una prioridad en materia de salud pública”. Destacan asimismo la afectación presupuestaria del sistema de salud que la incorporación de las prácticas abortivas al Plan Médico Obligatorio acarrea. Por estas razones entienden que “la creación de un fondo de afectación específica al cumplimiento de la ley 27610, no solamente cumple el objetivo esencial de respetar la objeción de conciencia tributaria de los contribuyentes que no quieran sufragar el aborto, sino que también permite que se mantengan las prestaciones y coberturas de salud vigentes, de modo que éstas no se vean afectadas por las distorsiones que hemos señalado, y que terminan afectando a todos los usuarios del sistema de salud”

Lo cierto es que la ley obliga a los contribuyentes argentinos a afrontar sus costos, y que su OC tributaria no se encuentra reconocida en el texto aprobado por el Congreso de la Nación. En su normativa menciona a los profesionales de la salud, a las instituciones públicas o privadas de prestación de servicios de salud, a su personal administrativo, a los padres y a docentes de establecimientos de enseñanza de gestión pública y privada. Corresponde agregar a la lista señalada a las obras sociales y empresas de medicina prepaga, a sus afiliados y a los contribuyentes, dado que la controvertida Ley 27.610 obliga al Estado argentino a destinar recursos públicos para dar fin de modo arbitrario a la vida de los niños por nacer, recursos fiscales que provienen en su mayoría de los tributos.

Son muchas las dudas que surgen y la estigmatización social sigue ejerciendo presión sobre la libre elección de la mujer sobre su salud sexual y reproductiva, continua con el interrogante de cómo evitar que la OC se constituya como barrera para acceder al aborto legal. Lo expresado hasta aquí indica que, si bien las normas no permiten que la OC obstaculice derechos, en la realidad existen situaciones en las que opera como barrera.

¿Entonces, sería necesario restringir la contratación de personas OC para la práctica de la IVE/ILE en los servicios de salud públicos? La respuesta podría estar orientada a ser afirmativa, ya que como se expresó anteriormente, el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación en las causales previstas en la ley. Según las normas citadas, si bien las personas tienen derecho a oponerse a la realización de dichas prácticas, este derecho no puede obstaculizar por ejemplo el derecho a la salud u otros derechos humanos de las personas. Pero además el Estado está obligado por la CEDAW a erradicar toda práctica discriminatoria de los servicios de salud y en este caso, estamos hablando de una práctica que solo afecta a las mujeres, niñas y personas gestantes, por lo tanto, su obstrucción resulta un hecho discriminatorio.

Otra pregunta que surge socialmente es: ¿Las clínicas privadas tienen derecho a la OC? En primer lugar, se debe dejar en claro que no es discutible el hecho de que las instituciones tengan conciencia, creencias, o moral, pero sí es verdad que están amparadas por la ley sí cuentan con profesionales OC, aunque están obligados a derivar de buena fe a otro efector, en el menor tiempo posible sin obstaculizar el servicio y con las mismas condiciones que la persona les solicitó.

En cuanto a la institución pública de salud: ¿Deberían tener un esquema institucional de control y eventualmente sanción, ante la existencia comprobada de prácticas obstructoras al derecho al IVE/ILE? En relación a esto, es necesario en primera instancia, reglamentar un registro de OC real y comprobable, de modo tal que pueda ser examinado de forma previa, y el servicio pueda cubrir las posibles vacantes.

Si bien hasta el momento, no se han tenido de lamentar víctimas como consecuencia de la OC, sería una manera de evitar pasar momentos incómodos e innecesarios, tanto para las personas solicitantes como para el personal de salud. Paralelamente, sería interesante poder ofrecer una amplia difusión a las personas usuarias del servicio de salud sobre sus derechos, en qué situaciones tienen garantía de acceso y qué deben hacer frente a una obstrucción de modo tal que a través de ellas también se pueda ejercer un control.

OC en Santa Fe

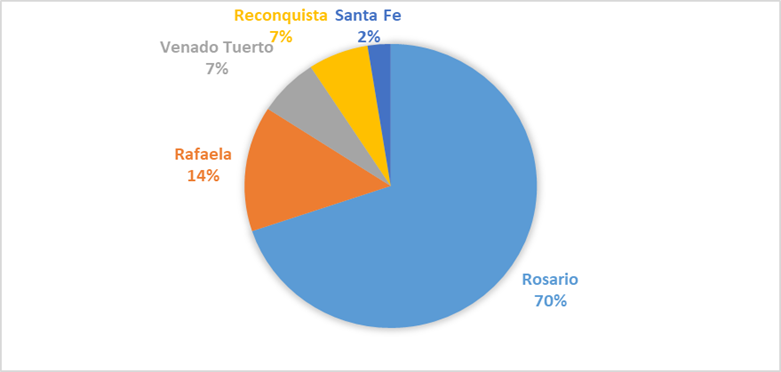

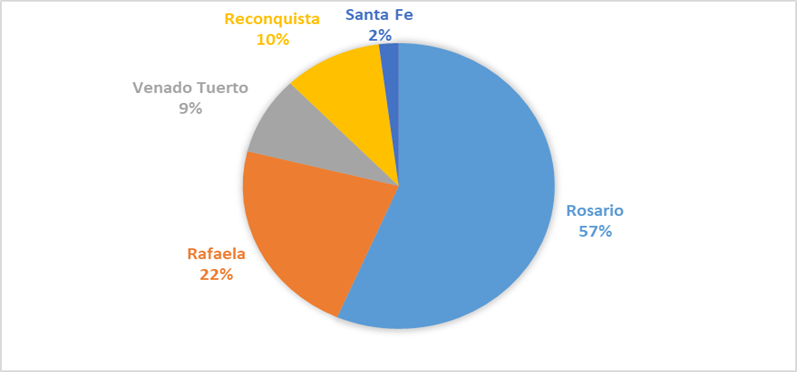

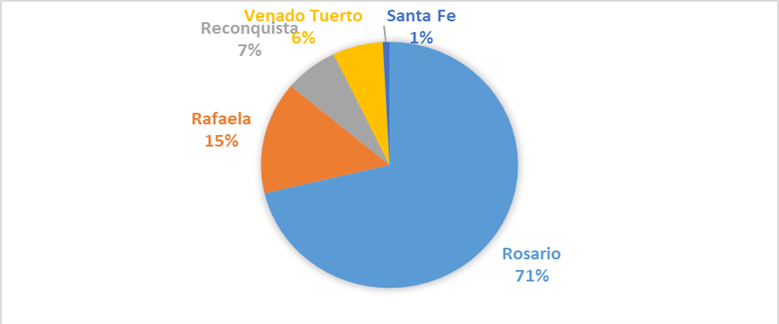

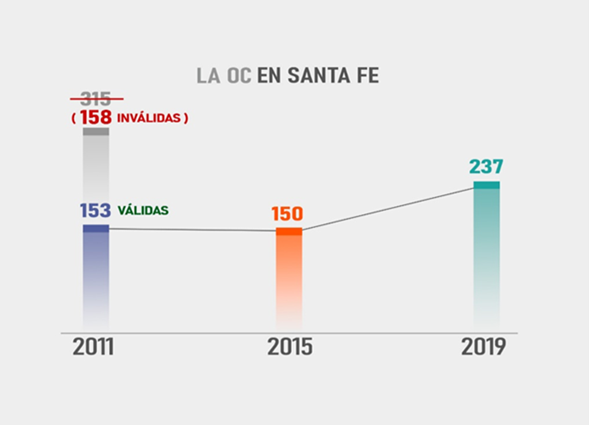

La provincia de Santa Fe ha sido pionera en el desarrollo de una estrategia para el abordaje de la OC sanitaria desde la perspectiva de la garantía de los derechos de las/os usuarias/os de los servicios de salud.