doi: 10.56294/hl2023218

ORIGINAL

Between the gender gaps: the triple burden of work

Entre las brechas de género: triple carga laboral

Ariel Pérez-Galavís1 ![]() *, Ginella Gómez-Novelli2

*, Ginella Gómez-Novelli2 ![]() *, Misael Ron1

*, Misael Ron1 ![]() *

*

1Universidad de Carabobo, Sede Aragua, Área de Postgrado, Postgrado Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral, Aragua – Venezuela.

2Universidad Central de Venezuela, Psicología Industrial, Caracas – Venezuela.

Citar como: Pérez-Galavís A, Gómez-Novelli G, Ron M. Between the gender gaps: the triple burden of work. Health Leadership and Quality of Life. 2023; 2:218. https://doi.org/10.56294/hl2023218

Enviado: 22-04-2023 Revisado: 07-07-2023 Aceptado: 09-10-2023 Publicado: 10-10-2023

Editor: PhD.

Prof. Neela Satheesh ![]()

Autor para la correspondencia: Ariel Pérez-Galavís *

ABSTRACT

Introduction: its purpose was to address the experience of workers in the commerce sector, through the analysis of the social representations present in their stories, in terms of the strategies that they implement in relation to work and family demands and how these influence in your health.

Method: this research was carried out from the post-positivist paradigm, qualitative approach and with an exploratory-descriptive level. The method that gave direction to this research itinerary was the hermeneutic phenomenological method. It included the contributions of three workers and an in-depth individual interview was applied, which allowed us to reveal the different activities that they carry out in their day to meet the demands.

Results: the analysis of their speeches showed the unequal burdens between the sexes, with women having the greatest responsibility, placing them at a disadvantage; Furthermore, it has a significant impact on their health.

Conclusion: it was concluded on the need for the political-legal and sociocultural environment to reduce the inequality gap between genders, through the establishment of public policies and social empowerment aimed at protecting the health of female workers.

Keywords: Gender and Health; Working Women; Workload.

RESUMEN

Introducción: la misma tuvo como propósito abordar la experiencia de las y los trabajadores del sector comercio, por medio del análisis de las representaciones sociales presentes en sus relatos, en cuanto a las estrategias que ellas y ellos implementan con relación a las demandas laborales y familiares y cómo estas influyen en su salud.

Método: la presente investigación se realizó desde el paradigma post-positivista, enfoque cualitativo y con un nivel exploratorio-descriptivo. El método que dio dirección a este itinerario de investigación fue el fenomenológico hermenéutico. Contó con los aportes de seis trabajadores y se aplicó la entrevista individual focalizada en profundidad, la cual permitió develar las diferentes actividades que ellas y ellos desarrollan en su día para cumplir con las exigencias.

Resultados: el análisis de sus discursos evidenció lo desigual de las cargas entre los sexos, teniendo la mayor responsabilidad la mujer, colocándolas en desventaja; además, repercutiendo significativamente en la salud de ellas.

Conclusión: se concluyó sobre la necesidad de que el entorno político-legal y sociocultural disminuya la brecha de desigualdad entre los sexos, mediante la implementación de políticas públicas, así como el empoderamiento social dirigidas a la protección de la salud de las trabajadoras.

Palabras Clave: Género y Salud; Mujeres Trabajadoras; Carga laboral.

INTRODUCCIÓN

Dentro del contexto laboral, la Organización Internacional del Trabajo(1) consideró que el sistema de producción industrial durante el siglo XIX y XX, llevó a la mujer a insertarse dentro del trabajo remunerado, destacando que inicialmente los altos índices de participación fue producto; sobre todo, a factores económicos de sobrevivencia familiar. Es de resaltar, tal como lo destacó Pérez-Galavís(2), “los cambios sociales, económicos, políticos e incluso ideológicos, hoy día, han impulsado a las mujeres a luchar por la igualdad con respecto al hombre”. Todos estos avances en búsqueda de la igualdad es el resultado de los crecientes niveles educativos de las mujeres, sin dejar a un lado su necesidad de obtener ingresos para mantener su independencia y sostenibilidad del hogar.(1,2,3,4,5)

En consecuencia, en materia de género, tomando en consideración lo relatado por Pérez-Galavís(2), “si se toma en cuenta los cambios sufridos en las últimas décadas, podemos observar la asignación diferencial de roles a cada sexo”. Anteriormente el hombre tenía asignado el área del trabajo y la mujer la del hogar. Pero ahora, ambos sexos realizan trabajo remunerado y, a su vez, principalmente la mujer es quien cuida de la familia que, desde la perspectiva de género es denominado “doble presencia”. Todo ello produce, como señalaron Grados y Gutiérrez(6) la problemática del conflicto trabajo–familia, “por lo que es difícil separar la vida laboral de la familiar o personal, porque están interconectadas”. Las autoras indicaron que existen niveles más altos de conflicto trabajo–familia en las mujeres, aunque ello parece depender de otras variables, tanto del ámbito laboral como del familiar.(2,3,4,5,6)

Es por ello, que en la actualidad la percepción de relaciones de género ha devenido en una herramienta clave en las prácticas de asignación de tareas, debido a las diferencias que derivan en desigualdades. Según Pérez-Galavís(7):

La mayor facilidad de las mujeres para ingresar a contextos cambiantes, que les permite ejercer diferentes roles en relación a las necesidades del momento; además, de una mayor capacidad para participar en los movimientos y en las luchas por mejoras que benefician a su comunidad, e incluso a su medio ambiente como el acceso a la economía, los desarrollos sociales, la agenda personal.(7)

Además, de una disponibilidad permanente de las mismas para intentar revertir o al menos solventar las situaciones de riesgo que plantea el entorno, con acciones que implican un esfuerzo adicional a sus tareas habituales, sin desestimar los riesgos que ellas tienen en el área de trabajo; todos estos elementos conforman el proceso social del trabajo donde se desprende, desde la mirada de género, la “triple carga laboral” realizado principalmente por las mujeres.(2,3,4,5,7)

En consecuencia, es de mencionar lo expuesto por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe(8):

De ahí derivan una serie de desventajas experimentadas por las mujeres en relación con los hombres, entre ellas la desigual carga de trabajo doméstico, brecha de participación laboral, elección de jornadas parciales, tasas de informalidad, discriminación salarial, desigualdades en el acceso, uso y control de los recursos económicos, y una alta incidencia de desprotección en la vejez.(8)

Por otra parte, cuando se habla de perspectiva de género, Acevedo(9) mencionó, que la categoría “género” no solo responde a modelos generales de las diferentes sociedades, también sirve de guía para determinar la forma de vivir, padecer y enfermar de las personas. Vale decir, según Pérez-Galavís(7):

El género es producto de la cultura, es un concepto contingente, diferente en distintas regiones y épocas históricas, también diferente según las edades del mismo sujeto, constituyéndose en una verdadera división en la asignación de las personas a diferentes ocupaciones, puestos de trabajo y tareas dependiendo del sexo, que hace suponer una asociación entre sexo y determinados talentos o capacidades.

Como bien advirtió Acevedo(9) actualmente observamos patrones generalizados de segmentación y segregación de la fuerza laboral en función del género. Además, aunque los estudios de las mujeres son más diversos y ocupan un nicho en los campos de formación dominados por los hombres, las oportunidades de empleo en los sectores masculinizados han cambiado poco.(9)

De cara a la salud en América Latina, Brehil(10) hizo referencia a la triple carga laboral sobre los factores multicausales que, desde la época de la colonia hasta la producción industrializada, la mujer ha visto caer sobre su cuerpo una tríada inherente, caracterizada por el trabajo remunerado para la subsistencia, del trabajo doméstico que en promedio duplica las horas del anterior y de sus funciones reproductivas. En efecto, Estrada-M(11) reseñó que todos estos elementos conllevan a la existencia de perfiles de salud diferenciados por género, lo que hoy día se conoce como perfiles epidemiológicos por género.(8,9)

Resulta oportuno, lo señalado por Delgado-Ch y Abellaneda(12):

La salud de mujeres y hombres es diferente y es desigual; diferente porque hay otros factores que influyen en la salud de las personas como lo social y desigual porque hay factores biológicos, genéticos, hereditarios, fisiológicos, que se manifiestan de forma diferente en la salud y en los riesgos de enfermedad.(12)

De los estudios realizados por Acevedo(9) y Roldan(13) sobre la triple carga laboral, se extrae que es un componente que ha condicionado la vida y la salud de las mujeres, dado a que están sometidas a múltiples roles, generando un aumento de las diferentes tareas que deben realizar, conllevando a mayores presiones de tiempo y generando estrés en ellas; aumentando la posibilidad de sufrir problemas de salud física, mental y psicológica. Además, como mencionó Estrada-Ch(11), disminuye la posibilidad de expresar las manifestaciones del estado de salud o buscar atención para solucionar los síntomas auto percibidos, trayendo como resultado un sobre envejecimiento prematuro en las mujeres.(9,11,13)

Es importante destacar lo descrito por Goldin(14):

…en promedio de cada diez mujeres siete de ellas forman parte del trabajo productivo y gradualmente viven en hogares liderados por ellas, muchos de estos monoparentales. Simultáneamente, los cuidados, siendo estos las diferentes tareas que realiza la mujer en atención de hijos, hijas, familiares e incluso en la comunidad continúan siendo tarea exclusiva del género femenino.(14)

Resulta oportuno mencionar, las consideraciones de Breilh(15), sobre la multiplicidad de roles, las modalidades, intensidad y complejidad las cuales están relacionadas a la triple carga laboral donde se establecen diferencias de los procesos nocivos entre hombres y mujeres. Considerando que la triple carga laboral es la relación que se da entre el trabajo productivo y reproductivo y que como un sistema multidimensional de contradicciones puede llegar a ocasionar un deterioro en la salud de las personas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la triple carga laboral, tal como cita Breilh(16), surge de la epidemiología crítica latinoamericana como una nueva forma de pensar y construir la salud. Sobre esta base el autor propone un acercamiento a través del análisis de los roles, procesos y espacios; desde esta óptica avanzar sobre la concepción de la salud como un asunto social, individual y biomédico. Afirmando que los fenómenos de salud y enfermedad son, tanto biológicos como sociales y al hacer visible la determinación social de la salud es posible entender que la enfermedad parte de un conjunto de procesos sobre el que nos exponemos día a día.(10,16)

Ahora bien, es en América Latina donde surge el abordaje de la lucha por la salud de las trabajadoras a partir de tres fuentes: el trabajo, la familia y la sociedad, como un fenómeno responsable del mantenimiento de las desigualdades entre los géneros. Es de destacar, que hoy día al hablar del proceso social del trabajo, se reconoce dos tipos de trabajo como es el trabajo productivo (remunerado) y el trabajo reproductivo (no remunerado), este último dividido en dos categorías como es el trabajo doméstico-social y el trabajo biológico.(10,11)

De este modo, Breilh(10) y basado en el proceso social del trabajo, constituyó la teoría de la “Triple Carga Laboral”. Lo que según Roldan(13), “Triple” hace referencia al conjunto de elementos biológicos y sociales que interactúan en la cotidianidad de la mujer y “Carga” como una concepción simbólica, determinado por la percepción y significado otorgado a los distintos roles capaces de llevarlas al sobre envejecimiento prematuro. El autor describió la tríada de cargas como:

Trabajo Productivo: relacionado a la necesidad de subsistencia; es un trabajo insertado que se desarrolla en una organización con la finalidad de obtener un ingreso monetario. De igual manera, establece que la integración de la mujer a este ámbito se convierte en un proceso evolutivo; capaz de permitir el desarrollo, adquisición de nuevos conocimientos, y oportunidad de relaciones sociales.(11)

Trabajo Reproductivo doméstico-social: es el conjunto de prácticas que se desarrollan dentro del hogar, así como las actividades en lo social, el cual se caracteriza en primer lugar por los quehaceres doméstico-familiares, que van desde el más elemental cuidado afectivo, hasta la ejecución de actividades escolares, sociales, políticas intelectuales y comunitarias. Esta carga de trabajo se caracteriza por no ser valorada y duplicar las horas del trabajo productivo. Conocida como práctica social-doméstica, donde se integra las actividades domésticas y de cuidado, pero no se reduce solamente a esto, constituye la forma de reproducción singular-familiar conformada por ese doble y simultaneo proceso de reproducción; además, corresponde a las diferentes actividades de participación que realiza principalmente la mujer fuera del hogar.(11)

Trabajo Reproductivo biológico: figura sobre el desgaste generalizado causado por su naturaleza biológica que las hace más fuerte o susceptible en algunos casos, esta configuración biológica enmarca las funciones propias de las etapas del fenotipo (menstruación, gestación y lactancia) y la sexualidad, que a pesar de que no se reconoce explícitamente en el ámbito laboral, a la mujer se le exige ser bella, atractiva y al mismo tiempo decente para el sustento de algunas negociaciones u ocupaciones. En relación a esta categoría que conforma la triple carga laboral, tal como lo menciona Acevedo(9), “corresponde a la renovación de la fuerza de trabajo”. Sobre esto, autores como Beneria(17), relata que la reproducción biológica como parte de la triple carga laboral “es un componente básico de la reproducción de la fuerza de trabajo”.(9,10,11,15,16,17)

Al reconstruir las condiciones de vida de las y los trabajadores se determina que a partir de la triple carga laboral las mujeres entran y salen de los diferentes ámbitos, atravesando las fronteras entre lo público y lo privado, lo colectivo y lo individual, lo personal y lo político. Dando como resultado la existencia de una “doble presencia” en mujeres y lidiar con ella les permite conquistar espacios y tareas fuera de los estándares sociales establecidos.

Por lo antes descrito, se realizó el siguiente trabajo de investigación, con la intención de avanzar sobre los perfiles de salud y trabajo con perspectiva de género y continuar promoviendo la participación en esta lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en lo laboral. Surgiendo la necesidad imperiosa de cumplir con esta realidad buscando respuestas allí donde se producen, dentro de los espacios y roles en los que hoy día ellas y ellos participan. A través de conversaciones en profundidad basadas en la percepción y experiencia de seis participantes, que cumplen con los distintos roles y desempeñan labor productiva como comerciantes; una esfera que ha recibido relativamente poca atención.

MÉTODO

La investigación se realizó desde el paradigma post-positivista, enfoque cualitativo y con un nivel exploratorio-descriptivo. El método que dio dirección a este itinerario de investigación fue el fenomenológico hermenéutico. Fueron seleccionados seis trabajadores del sector comercio, que cumplieron con los siguientes criterios: estar casado o en pareja, tener hijos menores de 17años y que manifestaran su deseo de participar en la investigación. Como técnica se aplicó la entrevista individual focalizada en profundidad.

Se utilizó la grabación y un diario de campo para el análisis de contenido de los testimonios de dichos trabajadores. El procedimiento se realizó cumpliendo los siguientes pasos: una vez realizada las entrevistas bajo una serie de preguntas orientadoras, se transcribieron sin omitir ninguna información textual, la cual fue asentada en el diario de campo. Luego de efectuar la limpieza de la información, se ordenaron las transcripciones para obtener un relato continuo, coherente y libre de redundancias e irrelevancias.

La codificación axial utilizada, ocurrió alrededor de un eje central: la triple carga laboral como condicionante de la salud física, mental y psicológica de las y los trabajadores del sector comercio, a partir de este eje central que se rastreó en los discursos se fue desarrollando el corpus temático. Luego se procedió a la categorización y análisis de la información, la cual fue triangulada desde los aportes de la teoría de género y trabajo, los antecedentes del tema tratado y la información de las y los trabajadores, para emitir las consideraciones finales. A los efectos de identificación de los aportes surgidos de este análisis, se codificó por medio de letras.

RESULTADOS

Tal como refiere, Pérez-Galavís(2), los cambios sociales han introducido nuevos factores en el binomio trabajo-familia en una dinámica imparable por la progresiva igualación de los sexos, el aumento del nivel educativo de la mujer y la necesidad de obtener un doble ingreso para el mantenimiento del hogar. En este contexto, es fundamental aproximarse a las trabajadoras, para evaluar las condiciones de trabajo y de vida, de cara al diseño de políticas que den respuestas a las necesidades de la mujer, como una arista más de un conjunto de puntos de análisis o indicadores de la salud integral; con la finalidad que se inserten en un entramado de condiciones no sólo económicas sino también sociales y políticas que las transversalice.(2,7,21)

Por tanto, es necesario que al evaluar la salud de las trabajadoras se incluyan conjuntamente indicadores como la interacción trabajo-familia, las condiciones y medio ambiente de trabajo, doble presencia o triple carga laboral; ya que todos estos reflejan una visión específica de los efectos en la salud y vida de las mujeres.

Dicho esto, la presente investigación contó con los aportes de seis trabajadores (3 hombre y 3 mujeres) del sector comercio, con edades comprendidas entre 36 y 41 años, todas y todos con dos hijos y en unión estable, dedicados a la comercialización de partes y repuestos, en comercios ubicados en la ciudad de Maracay Estado Aragua – Venezuela; con más de cinco años ejerciendo sus funciones en dicho sector.

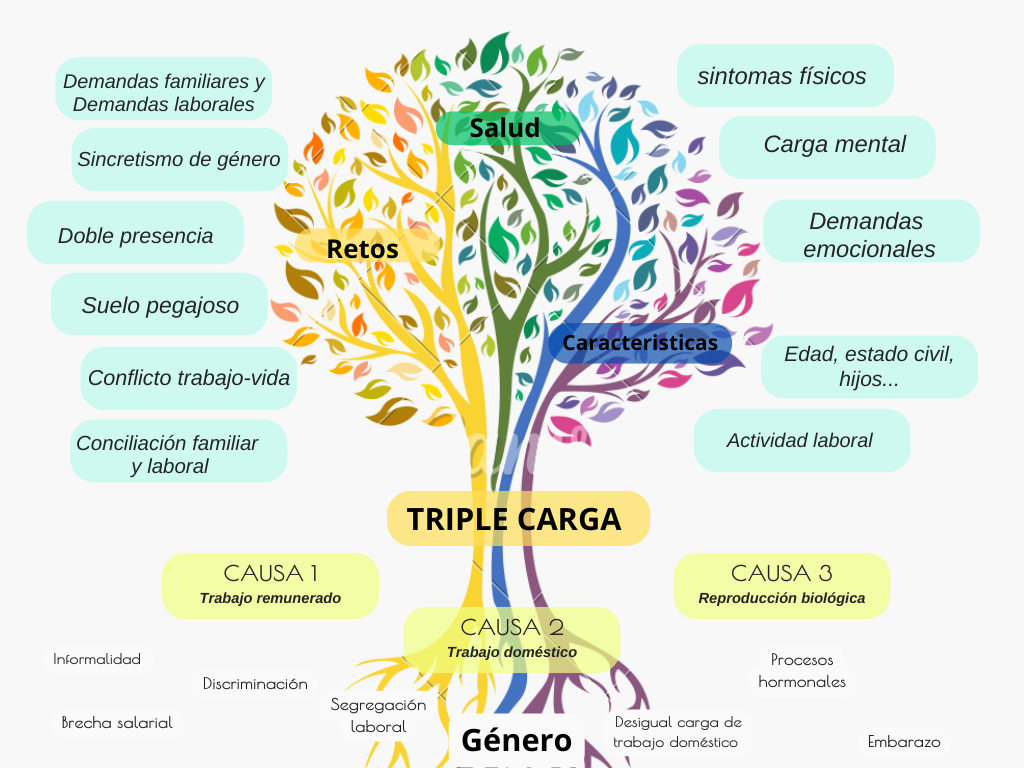

Demandas laborales vs las demandas familiares: desafíos a enfrentar

Esta categoría contempla las exigencias y responsabilidades cotidianas experimentada en el ámbito familiar y del trabajo, el cual están sometidas las mujeres por parte del grupo familiar, en términos de dedicación de tiempo y atención; aunado a las tareas domésticas que deben realizarse inexorablemente. Asimismo, al conglomerado de actividades asociadas al trabajo remunerado, medio ambiente y condiciones particulares. De las demandas familiares y laborales las informantes claves relatan: “trajín de todas las mañanas, llevar los niños a la escuela, regresar a la casa, busco a mi esposo y nos vamos a trabajar…los niños salen al mediodía de la escuela y me los llevo al trabajo…” (a); “me levanto a las 5 a. m. para preparar a la niña para el colegio…, regreso a la casa para preparar el desayuno. Paso todo el día en el negocio. Regreso a las 7:00 p. m. hago la cena y reviso el cuaderno a la niña y con él bebe hasta que se duerma…” (c); “en la mañana atiendo al niño para llevarlo al colegio. Paso todo el día en el trabajo. Estoy pendiente de llevar al niño a las prácticas de deporte, a las tareas dirigidas…” (b9. La cotidianidad de la mujer puede variar significativamente dependiendo del contexto; sin embargo, se puede apreciar cómo se repite el patrón, donde la principal y mayor demanda es representada por el entorno familiar. En el caso de los varones sus discursos se centraron en “todos los días me levanto temprano para ir a trabajar, mi esposa se encarga de los quehaceres y de los niños” (d) (figura 1).

Sincretismo de género

Refiere a la constante exigencia moderna y tradicional que se enfrentan las mujeres producto de la asignación social de las funciones y actividades, basados en comportamientos aprendidos; haciendo que los miembros sociales perciban las actividades como femeninas o masculinas. Asimismo, se valoricen de manera diferenciada. Las expresiones de las informantes así lo manifiestan: “Antes las mujeres eran más ama de casas que trabajadoras, si hay mujeres solas que tienen que trabajar, pero hoy en día las mujeres ya hacemos hasta más que los hombres, antes era el hombre el que a juro tenía que trabajar, mantener y uno metida en la casa, ahora las mujeres trabajamos” (c). En el caso de ellos “el día se me va trabajando en el negocio, no me da tiempo de hacer otra cosa” (e).

Bajo esta concepción se evidencia la transición de las familias tradicionales, donde la mujer se dedicaba completamente al hogar y el cuidado de los hijos junto a la figura de un hombre proveedor y ausente, a la actualidad con doble participación. Estos cambios en los roles y los estereotipos de genero producen un doble esfuerzo vital y un conflicto o tensión del rol como una “incomodidad experimentada por las trabajadoras” cuando tratan de cumplir con las expectativas de comportamientos preestablecidos acompañado de la búsqueda del placer y la autorrealización que enmarca la modernidad. “yo quería hacer muchas cosas, pero no las hacia porque no tenía al día nada, ¡me entiendes! Quería trabajar, pero quería cuidar al bebe, quería atender a la niña también” (a) (figura 1).

Doble presencia

La flexibilidad ha implicado una nebulosa frontera entre la vida familiar y laboral. En consecuencia, las demandas y la interconexión de los espacios violentan el uso del tiempo y propician “la doble jornada o triple carga laboral”, como el resultado de las horas que una mujer le dedica a su trabajo remunerado, a las tareas domésticas, a la administración de las tareas escolares y los distintos tipos de atención que requieren los hijos y familiares y las de cuidado propio, sin dejar a un lado las diferentes actividades o tareas que; además, desarrolla en la comunidad donde vive. Según Pérez-Galavís(2), los desafíos para la mujer y la tensión frente a los cambios continúan estando hoy en el centro de las desigualdades de género, ante la necesidad de alcanzar la autonomía económica, mantener el compromiso y alcanzar un desempeño total de los múltiples roles.(2, 4, 5)

El testimonio de una de las informantes revela como la doble presencia es una actividad cotidiana: “paso todo el día aquí. Mas sin embargo estoy pendiente de llevar al niño a la práctica de deporte, a las tareas dirigidas, estoy pendiente de la administración del negocio, me voy a mi casa y vuelvo a ser ama de casa. Y así es todos los días” (b). Contradictorio el testimonio de uno de ellos donde afirma “si estoy todo el día trabajando no tengo tiempo de cuidar a los niños” (f) Otro refiere “de los problemas de la casa y de la comunidad se encarga mi esposa… ella también trabaja” (e) (figura 1).

Suelo pegajoso

El suelo pegajoso hace referencia a una barrera que afecta mayormente a las mujeres en los niveles más bajos del mercado laboral manteniéndolas ahí. Las manifestaciones denotan el tipo de trabajo: “Todos mis trabajos habían sido en el área de administración, en empresas, fui empleada pública, tuvimos una charcutería y la atendía yo. Después de allí estuve unos cuantos años en la casa, dedicada al hogar” (c). A pesar de contar con la capacitación y la experiencia necesaria, ellas se ven atrapadas en puestos con escasas oportunidades de crecimiento. Este fenómeno es común en ciertos sectores, como el comercio minorista, donde predominan los trabajos de servicios como su única opción; “yo antes era ama de casa, me tocó trabajar en un negocio donde yo no sabía nada, me toco aprender” (a); “me tuve que venir al negocio, pero esta vez con la venta al detal” (b). Las dificultades para avanzar son el resultado de factores como la discriminación de género: “Yo estoy aquí y llega un hombre y digo a la orden, y no me voltea a ver ni siquiera… A eso es que uno está expuesto” (c). Asimismo, reconocen que estas ocupaciones suelen exigir tareas repetitivas o trabajar en condiciones incomodas que empeoran sus condiciones de salud: “yo soy operada de una histerectomía y el peso de las cajas, que es lo que le toca a uno aquí cargar y bajar caja” (b) (figura 1).

Conflicto trabajo-vida

Esta categoría muestra como las trabajadoras, no solo se enfrentan a la dificultad de igualdad de condiciones que dificultan su participación, función y desempeño. Además, como señalan Grados y Gutiérrez(6) al insertarse al trabajo remunerado se enfrentan a “la problemática del conflicto trabajo-familia”. Al ser difícil separar su vida laboral de la familia o personal, porque ambas están interconectadas, así lo expresan: “…me toca tener al niño, entonces me siento más estresada. Llega gente, tengo que salir, lo tengo a él aquí, me pongo como más alterada”; “vengo cansada todos los días del trabajo e igual tengo que llegar a casa a cumplir con mi ciclo” (a). Es así como el conflicto entre el trabajo y la vida representa para las mujeres restricciones graves. Desde el punto de vista laboral, disminuye su nivel de productividad; a nivel personal desplaza en su totalidad el uso y disfrute del tiempo libre: “Tiempo para mí, menos, nunca lo he tenido…Los compromisos familiares no los cumplo, no voy a cumpleaños de mi familia” (c); “es raro un tiempo para mí no existe, es raro; “No tengo tiempo, de verdad. Es más no se ni cuándo fue la última vez que fui a un cine” (b). En el caso de los varones “estoy de lleno en el trabajo, aunque los viernes comparto con mis amigos o algún familiar” (d) (figura 1).

Conciliación familiar y laboral

Dentro de este tipo de actividades la conciliación suele ser particularmente difícil por las características de este tipo de empleos. La autonomía y la remuneración que poseen las trabajadoras de este sector les permite atender las demandas familiares dentro de su contexto laboral. Sin embargo, se crea una tensión por la falta de un ingreso fijo, la existencia de horarios irregulares, ausencia de beneficios, no contar con red de apoyo institucional o la falta de corresponsabilidad conyugal incrementando en ellas los niveles estrés y reduciendo la posibilidad de alcanzar un equilibrio sostenible. A pesar de estos desafíos las trabajadoras relatan como desarrollan estrategias creativas para equilibrar ambos ámbitos: “Yo tengo todo aquí, puedo hasta cocinar, si me traigo al bebe tenemos una colchoneta y lo acostamos ahí. Hemos ambientado la cosa para estar lo más cómodo posible, porqué uno vive más aquí que en la casa. Yo tengo todo aquí. Me falta es tráeme la cama” (d) (figura 1).

Las trabajadoras y la salud auto percibida

Una de las problemáticas que vivencian las trabajadoras y que a través de la perspectiva de género se busca visualizar y analizar, es lo referido a los procesos de salud-enfermedad de las trabajadoras, esto motivado a las situaciones de vulnerabilidad y desigualdad, de la segregación, la misma discriminación y los roles de género que adscriben a las trabajadoras sólo a la esfera reproductiva. A nivel laboral ellas se accidentan y ellas se desgastan; desgaste tanto físico, mental y emocional, que no solo es producto de las condiciones y medio ambiente del trabajo remunerado, sino también de cómo estas formas de trabajo influyen a la vez por el trabajo doméstico y de cuidado, produciendo un proceso de desgaste constante y excesivo que conlleva a una baja calidad de vida con repercusiones notorias en la salud de las trabajadoras.

Sobre su salud las trabajadoras encuestadas manifestaron una combinación de síntomas físicos y psicológicos: “estrés, me pongo muy sudorosa, me da ansiedad, me pongo de mal humor…me da mucha migraña ahora vivo todos los días así, ya mínimo en la noche tengo un dolorcito de cabeza. no sé si es cervical que ya me quiero acostar, me duele, no sé si es columna, cintura” (c); “desgaste psicológico, la carga psicológica, de cansancio corporal, frustración, a veces molesta, estrés, irritabilidad, dolor de cabeza” (a); “me siento sobrecargada, sufro de insomnio, irritabilidad; sufro de dolores en la rodilla, de colon” (b). En el caso de ellos “yo no sufro de nada” (d); “me siento muy bien de salud” (f).

La aplicación de la perspectiva de género en materia de salud laboral nos advierte sobre cómo las condiciones y medio ambiente de trabajo y su relación con la vida familiar y social afectan el proceso salud-enfermedad de las trabajadoras. Indiscutiblemente la doble presencia o triple carga laboral provoca impactos específicos sobre la salud física, mental y emocional de las trabajadoras, como se ve reflejado en los relatos de las entrevistadas. En ellas ha recaído la simultáneamente la función laboral dentro y fuera del hogar, sumado a las actividades escolares de estos, lo que les ocasiona que el estrés acumulado sea mayor desencadenando síntomas físicos y emocionales.

Es evidente entonces, la importancia de la asociación entre el género y los riesgos para la salud de las trabajadoras; hoy día el conocimiento sobre esto está muy limitado al desgaste físico y mucho de los factores asociados que ocurre en la salud de ellas puede ser no considerado. Sin embargo, pueden producir consecuencias en la agudización de las patologías de la masa trabajadora y en su impacto en la calidad de vida sobre todo de ellas. Es de considerar que muchos factores de riesgo propios del género quedan invisibilizados y que hoy, tal como lo asevera Pérez-Galavís(7) “han marcado precariedad del empleo femenino, desde la inserción de la mujer en el área laboral formal y otros aspectos de género relacionados incluso con los varones y sexo diversos” (figura 1).

En efecto, desde la mirada de género, tal como lo reseña Acevedo(9):

…Una visión de género en salud y seguridad en el trabajo contribuye a ampliar y profundizar la caracterización del factor humano del trabajo, al reconocer su carácter sexuado, sus diferencias y necesidades psicobiológicas, sociales y culturales y las implicaciones de éstas en la organización del trabajo, la actividad de trabajo, las relaciones sociales entre los sexos que se establecen en el proceso de trabajo, las consecuencias en la salud de las trabajadoras y los trabajadores y la gestión de la seguridad.(9)

Carga mental como un factor de riesgo

Un aspecto relevante en la situación de mujeres con triple carga, es el concepto de carga mental, el cual se ha podido observar y describir al analizar los factores de riesgos psicosociales dentro de la salud laboral; definida por Cornejo-Ossa, Jiménez-Figueroa y Gómez-Urrutia(18) como el conjunto de exigencias mentales, cognitivas e intelectuales en las que se ven sumergidas las trabajadoras durante su jornada de trabajo. Caracterizándose como un padecimiento silencioso a través del trabajo mental que puede llegar a producir efectos facilitadores o perjudiciales. Los relatos a continuación ponen en evidencia lo antes expuesto: “Siento que afecta en la parte psicológicamente por lo menos uno piensa muchísimo en tantos problemas que uno se mete uno mismo y no logras cubrirlo, eso te mortifica porque tú vives pensando todo el día como lo vas a hacer” (a); “…me da como ansiedad. Pensar en lo que tengo que hacer eso ya me estresa” (b); “Creo que es más mental que físico. Porque me preocupo mucho por las cosas, en mi entorno familiar” (c).

En este sentido, las mujeres manejan e integran una gran cantidad de información al planificar, organizar y coordinar las labores cotidianas. Por tal razón; para ellas la carga mental es percibida con mayor magnitud. Además, es concebida como la principal fuente generadora de estrés. Es entonces, de importancia lo mencionado por algunos autores donde explican que la carga mental puede ser mejor comprendida si analizamos indicadores subjetivos como la gestión del tiempo, las demandas cognitivas, así como las características de las tareas y la falta de apoyo. Considerando que sus efectos perjudiciales según los estudios y relatos se encuentran relacionados con síntomas físicos y psíquicos como la fatiga mental, falta de concentración, falta de autocuidados y tiempo para sí mismas (figura 1).

Demandas emocionales

Siguiendo la línea de los factores que ponen en riesgo la salud de las trabajadoras es necesario comprender el papel que juegan las emociones como un aspecto inmaterial a la hora de realizar labores de sostén y tareas asociadas al trabajo remunerado. Desde diferentes perspectivas, las participantes hacen referencia a la necesidad de apoyo y necesidad de cuidados para sí mismas con carácter emocional.

Sobre lo descrito, Piqueras-Rodríguez, Ramos, Martínez-González y Oblitas(19) definen las emociones como reacciones psicofisiológicas ante situaciones particulares, en la que llegan a producirse cambios en la experiencia afectiva, en la activación fisiológica y en la conducta expresiva. Bajo esta perspectiva, nace la relevancia de las demandas emocionales; características del trabajo que desempeñan las mujeres dentro del sector servicio. Generalmente a las trabajadoras se les impone una carga adicional a las demandas cognitivas y comportamentales al tener que gestionar sus estados de ánimos y generar emociones correctas para interactuar con el usuario y afrontar las tareas del día a día.(19)

En suma, Ansoleaga y Toro(20) agregan que las demandas emocionales aluden a las exigencias de tipo emocional vinculadas a cualquier tipo de trabajo, y si no se gestionan de manera adecuada tienen efectos negativos sobre lo calidad de vida de las trabajadoras, puesto que dichas demandas implican una carga de trabajo adicional a la física y cognitiva, transformándose en una fuente de conflicto para la salud mental. En este contexto, las trabajadoras se enfrentan a la paradoja de desempeñarse en un entorno que al mismo tiempo les permite desarrollar su componente vocacional, lo cual puede ser muy gratificante y generar efectos positivos en relación con la satisfacción laboral y la motivación de la tarea, pero también requiere un compromiso emocional significativo al experimentar emociones como la tristeza, vergüenza, ira, miedo. Provocando en ellas ansiedad, frustración y estrés constante.(20)

Con relación a lo anterior, las y los informante claves expresan:

“yo me siento que estoy expuesta emocionalmente porque... Me siento como en un mundo que no es el mío, rodeada de puros hombres. Me siento más vulnerable, me siento a veces incapaz de como quien dice de adaptarme, porque veo que todos saben porque son hombres, yo soy mujer. Esto es nuevo para mí y eso me hace sentir frustrada” (c).

Ellos expresan “este trabajo no afecta mi salud psicológica, soy mi propio jefe” (e).

En definitiva, existe una relación estrecha entre emociones y salud. Estas pueden llegar a ser expresadas de diferentes maneras en cada una de ellas. Algunas, ante el exceso de carga emocional presentan síntomas físicos como dolores de cabeza o dolores musculoesqueléticos; síntomas cognitivos como preocupación. Estos síntomas comienzan a normalizarse y a desatenderse a causa de la alta demanda de tareas conjugadas en la triple carga laboral (figura 1).

Figura 1. Categorías y Subcategorías. Triple Carga Laboral

CONCLUSIONES

Al reflexionar sobre los hallazgos más importantes de esta investigación, en relación a la triple carga laboral y la salud auto percibida, desde el discurso de las trabajadoras del sector comercio, se puede sintetizar en los siguientes comentarios:

1. A pesar de los retos que enfrentan las mujeres en sus funciones asociadas al trabajo remunerado basados en un sector masculinizado, estos suponen para ellas aspectos que contribuyen a un mayor bienestar, destacando la satisfacción de percibir autonomía de tiempo e independencia económica. También significa reafirmar la creatividad y capacidades, salir del aislamiento y relacionarse con otras personas.

2. Las trabajadoras pertenecientes al sector comercio, han demostrado a la sociedad y a sí mismas poseer la capacidad de adaptación física, suficiencia cognitiva y disposición emocional; necesarias para ingresar, mantenerse e incrementar el canal de acceso de mujeres a dicha actividad comercial.

3. Se evidencia que las trabajadoras concilian las demandas sociales-domesticas invadiendo el espacio laboral, reduciendo el poco tiempo libre para su auto cuidado, incluso en algunas sin tiempo para dedicarse a ellas mismas y teniendo que destinar parte de su remuneración a servicios domésticos por parte de otras mujeres para la conciliación entre ambos ámbitos.

4. La salud de estas trabajadoras es percibida con gran preocupación. Sin embargo, con escasa prevención y atención sobre los síntomas expresados; siendo estos descuidados, normalizados y acudiendo a la automedicación.

5. Se asume, que más allá de los avances con respecto al rol de la mujer en la sociedad y su ingreso al mundo laboral, continúa en la sociedad la naturalización de las diferencias de género, tanto en el hogar como en la división sexual del trabajo, dando lugar a un patrón de desigualdad basado en la valorización de sus habilidades y destrezas, que aún tiene mucho camino por recorrer antes de ser modificado de manera considerable.

Por tanto, la incorporación del género en lo laboral es hoy un desafío impostergable. Las luchas de las mujeres feministas alrededor del mundo han logrado posicionar agendas y abrir espacios de discusión y reflexión en torno al logro de la equidad de género en el área laboral. Es considerado para que los profesionales de la psicología incorporen el género como variable transversal dentro de todas las fases de la dinámica laboral sea necesario contar con elementos teórico-práctico; para así desarrollar una serie de estrategias que puedan ser abordadas con claridad y sistematización, a fin de ir conformando un cuerpo de conocimientos fundamentales que logren incorporar el género en los diversos espacios y formas de trabajo que surgen y se transforman a lo largo del tiempo.

Se considera que las acciones preventivas que se están desarrollando en el área laboral, no pueden seguir siendo manejadas con una visión reduccionista–androcéntrica. Es necesario trascender hacia una dinámica de análisis de la salud–enfermedad, con una visión de género en el área laboral, donde tenga cabida los aspectos culturales y subjetivos, entre otros, dependiendo del género y así identificar los factores de riesgo que pueden estar presentes en la masa trabajadora y minimizar los riesgos a los que están expuestos. Es importante considerar que las acciones tendientes a disminuir las desigualdades de género en la psicología favorecen no sólo a las mujeres sino también a los hombres, debido a que se estaría tomando en cuenta otros aspectos de género relacionados con los varones.

Vale decir, tal como cita Pérez-Galavís(7), identificar los condicionantes que influyen en el perfil epidemiológico del colectivo humano. Ese amplio e inexplorado mundo experiencial que tanto hace falta indagar para humanizar los saberes y prácticas en salud. Bajo este nuevo paradigma, debe nacer una atención en salud que se nutra permanentemente del mundo simbólico de las otras y de los otros para ajustar y adoptar medidas preventivas de educación y fomento de la salud en el área laboral, acordes con la complejidad que encierra la salud individual y colectiva. Además de una mirada, que conduzca a una planificación estratégica situacional, con el propósito de partir de las necesidades sentidas desde el propio género.(4,5,7)

En consecuencia, es importante analizar la salud–enfermedad, como un proceso resultante que genera una síntesis de ciertas características que posee cada grupo en una sociedad específica; es decir, la expresión de un colectivo de personas que expresan las condiciones en que viven, trabajan y consumen; esta forma de organizarse varía de una clase social a otra, pues hay diferencias marcadas en las condiciones de vida y las condiciones de trabajo, los cuales caracterizan los modos de vida de cada sociedad como un legado histórico, todo lo cual genera un perfil de salud. En tal sentido, es necesario identificar en las trabajadoras los perfiles de salud para determinar que padecen, de que enferman y de esta forma realizar intervenciones oportunas que permitan dignificar sus condiciones de vida.(7,21)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Internacional del Trabajo. La participación laboral de las mujeres aumenta pero el camino a la igualdad aún es largo en América Latina y el Caribe. Lima; 2018. https://www.ilo.org/es/resource/news/oit-la-participacion-laboral-de-las-mujeres-aumenta-pero-el-camino-la#:~:text=mejoramos%20su%20experiencia.-,OIT%3A%20La%20participaci%C3%B3n%20laboral%20de%20las%20mujeres%20aumenta%20pero%20el,de%20la%20de%20los%20hombres.

2. Pozo Herrera G. The training of values since developing teaching in the Physical Education class. Pedagog. Constell. 2023;2(1):28-37.

3. Pérez-Galavís A. Interacción trabajo-familia y salud en las y los trabajadores de un centro de atención primaria de salud. Aragua, Venezuela. Revista Comunidad y Salud. 2022; 20(2), 1-10. http://servicio..bc.uc.edu.ve/fcs/cysv20n1/art01.pdf

4. Ron M, Pérez A. Prevalencia del Dolor Músculo Esquelético Auto Percibido y su Asociación con el Género en Teletrabajadores/as del Tren Gerencial de una Empresa Manufacturera de Alimentos Venezolana. Revista Interdisciplinar Rehabilitation/Rehabilitación Interdisciplinaria. 2023; 3:51. DOI: https://doi.org/10.56294/ri202351

5. Guailla Muñoz YE. Gamification strategies for understanding biological concepts in first-year high school students. Pedagog. Constell. 2023;2(1):38-47.

6. Pérez-Galavís A, Viloria Godoy M, Pérez Alcalá A. Estrategias de Protección a la Salud ante el Covid-19 en Trabajadoras de un Centro de Salud. Publicado en: Revista Comunidad y Salud. 2023; 21(1), 9-16. http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/cysv21n1/art02.pdf

7. Viloria Godoy M, Pérez Galavís A, Ron M, Pérez Alcalá A. Trabajadoras del Sector Salud ante el Covid-19: Una Mirada desde el Género. Publicado en: Salud, Ciencia y Tecnología – Serie de Conferencias. 2023; 2(5), 344. DOI: https://doi.org/10.56294/sctconf2023344

8. Grados-R SY, Gutiérrez-S CM. Interacción trabajo-familia del personal femenino administrativo del hospital Guillermo Kaelin De La Fuente, Lima-2018. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrion. 2018. https://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/20.500.14067/1917

9. de Carvalho Rangel JP, Alvarez Valdivia IM, Morodo Horrillo A. Teacher training for inclusive education of students with hearing disabilities in the Angolan context. Pedagog. Constell. 2023;2(1):48-61. https://doi.org/10.69821/constellations.v2i1.15

10. Negrete Escanor RA. Cardiovascular Risk Factors and Warning Signs. Scientific Journal Care & Tech. 2023;1(1):80-95.

11. Pérez-Galavís A. Enfoque de género en el saber y las prácticas en salud ocupacional de médicas y médicos especialistas. Revista Conecta Libertad. 2023; 7(1): 37-53. https://revistaitsl.itslibertad.edu.ec/index.php/ITSL/article/view/290/516

12. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La Matriz de la desigualdad social en América Latina. 2016. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/matriz_de_la_desigualdad.pdf

13. Acevedo D. Desigualdades de Género en el trabajo. Evolución y tendencias en la sociedad venezolana. Producción y Reproducción. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. 2005; 10(24), 161-188. https://fundacionjyg.org/wp-content/uploads/2018/09/DESIGUALDADES-DE-GE%CC%81NERO-EN-EL-TRABAJO.-EVOLUCIO%CC%81N-Y-TENDENCIAS-EN-LA-SOCIEDAD-VENEZOLANA.pdf

14. Salazar Marcano RC. Technological innovation in education. Pedagog. Constell. 2023;2(2):41-9.

15. Breilh J. La triple carga; trabajo, práctica doméstica y procreación: deterioro prematuro de la mujer en el neoliberalismo. Quito; 1991 https://hdl.handle.net/10644/3554

16. Guerrero Martines CM. Adherence of Chronic Renal Patients to their Hemodialysis Treatment. Scientific Journal Care & Tech. 2023;1(1):35-52

17. Flores G, Díaz González LL. Diagnosis of assertive communication among UNES teachers: Implications for educational quality. Pedagog. Constell. 2023;2(2):27-40.

18. Estrada-M JH. La articulación de las categorías de género y salud: un desafío inaplazable. Revista Gerencia y políticas de Salud. 2009; 8(17), 106-121. https://www.redalyc.org/pdf/545/54514009007.pdf

19. Delgado-CH AA, Abellaneda MR. Mujer y Salud: Una mirada desde lo laboral. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 2009; 5(1), 503-530. https://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RFCJPUC/2009/RFCJPUC_2009_5_503-530.pdf.

20. Roldan O. Salud, Mujer y Trabajo. Venezuela; 2010. https://issuu.com/olga-roldan/docs/gde-triple_carga

21. Candia Acosta MD, Jousson Ayala DA, Melgarejo Fretes RD. Epidemiological Characterization of Chikungunya Infection in Pediatric Patients, Pilar 2023. Scientific Journal Care & Tech. 2023; 1(1):9-20

22. Goldin C. The quiet revolution that transformed women’s employment: education and family. [Traducción: Pérez-Galavís A.] American Economic Review. 2006; 96(2), 1-21. https://scholar.harvard.edu/files/goldin/files/the_quiet_revolution_that_transformed_womens_employment_education_and_family.pdf

23. Breilh J. Género, poder y salud. Quito; 1993. https://core.ac.uk/download/pdf/159777803.pdf

24. Breilh J. La epidemiología crítica: una nueva forma de mirar la salud en el espacio urbano. Salud Colectiva. 2010; 6(1), 83-101. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-82652010000100007&lng=es.

25. Beneria L. Reproducción, producción y división sexual del trabajo. Revista de Economía Crítica. 2021; 2(28), 129-152. https://revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/245

26. Mendieta Castro LF. Experience of type 2 diabetes patients in treatment adherence: a literature review. Scientific Journal Care & Tech. 2023;1(1):21-34

27. Cornejo-Ossa C, Jiménez-Figueroa A, Gómez-Urrutia V. Salud mental y carga mental de trabajo en trabajadores de establecimientos educativos chilenos en contexto de COVID-19. Revista Portuguesa de Educación. 2023; 36(1), e23001. https://doi.org/10.21814/rpe.24855

28. Piqueras-Rodríguez J, Ramos V, Martínez-González A, Oblitas LA. Emociones negativas y su impacto en la salud mental y física. Suma Psicológica. 2009; 16(2): 85-112. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134213131007

29. Ansoleaga E, Toro JP. Salud mental y naturaleza del trabajo: cuando las demandas emocionales resultan inevitables. Revista Psicologia Organizações e Trabalho. 2014; 14(2), 180-189. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572014000200005&lng=pt&tlng=es.

30. Vysokolan Corrales GA, Achucarro Galeano S. Perception of Nursing Postgraduate Students on the eLearning Model. Scientific Journal Care & Tech. 2023;1(1):53-79.

31. Terán I, González M. El saber y la práctica médica desde el discurso de los residentes de postgrado en medicina general integral de dos municipios del Estado Aragua. Revista comunidad y salud. 2008; 6(1), 14–22. https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1690-32932008000100004&script=sci_abstract

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTOS DE INTERESES

Ninguno. Los autores declaramos que no existe conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Curación de datos: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Análisis formal: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Investigación: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Metodología: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Administración del proyecto: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Recursos: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Software: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Supervisión: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Validación: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Visualización: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Redacción-borrador original: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.

Redacción – revisión y edición: Ariel Pérez-Galavís, Ginella Gómez-Novelli, Misael Ron.