doi: 10.56294/hl2023212

REVISIÓN

Evolution and Challenges of Dental Prostheses

Evolución y Desafíos de las Prótesis Dentales

Lucia Baños1

1Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Carrera de Odontología. Buenos Aires, Argentina.

Citar como: Baños L. Evolution and Challenges of Dental Prostheses. Health Leadership and Quality of Life. 2023; 2:212. https://doi.org/10.56294/hl2023212

Enviado: 20-04-2023 Revisado: 05-07-2023 Aceptado: 07-10-2023 Publicado: 08-10-2023

Editor: PhD.

Prof.

Neela Satheesh ![]()

ABSTRACT

Oral health, defined by WHO as an integral part of general wellbeing, played a key role in basic functions such as nutrition and communication. Factors such as poverty and environment significantly influenced oral health, especially in vulnerable communities. The oral microbiota was considered key to maintaining the balance of the oral ecosystem, and its disruption led to pathologies such as gingivitis and caries. Historically, dental prostheses evolved from rudimentary techniques to the use of advanced acrylic resins. These resins, although efficient and affordable, presented challenges such as porosity, which led to infections and decreased denture strength. Poor hygiene and poorly fitting dentures led to conditions such as prosthetic stomatitis, linked to biofilm accumulation and colonisation by Candida albicans. The use of denture adhesives improved functionality and comfort, but inappropriate use of denture adhesives increased the risk of plaque accumulation. Oral hygiene education and the design of preventive programmes for older populations were essential strategies to mitigate these problems. In conclusion, technical advances in dental materials, combined with preventive measures and education, were decisive in optimising oral health, reducing complications and improving quality of life, especially in disadvantaged groups.

Keywords: Oral Health; Prosthodontics; Oral Microbiota; Dental Adhesives; Prosthetic Hygiene; Oral Health; Dentures.

RESUMEN

La salud bucal, definida por la OMS como parte integral del bienestar general, desempeñó un papel fundamental en funciones básicas como la alimentación y la comunicación. Factores como la pobreza y el entorno influyeron significativamente en la salud bucal, especialmente en comunidades vulnerables. El microbiota oral se consideró clave para mantener el equilibrio del ecosistema bucal, y su alteración condujo a patologías como gingivitis y caries. Históricamente, las prótesis dentales evolucionaron desde técnicas rudimentarias hasta el uso de resinas acrílicas avanzadas. Estas resinas, aunque eficientes y accesibles, presentaron desafíos como la porosidad, que propició infecciones y disminuyó la resistencia de las prótesis. La higiene deficiente y el mal ajuste de las prótesis generaron afecciones como la estomatitis protésica, vinculada a la acumulación de biofilm y colonización por Candida albicans. El uso de adhesivos para prótesis mejoró su funcionalidad y confort, aunque su empleo inapropiado incrementó el riesgo de acumulación de placa bacteriana. La educación en higiene bucal y el diseño de programas preventivos para poblaciones mayores fueron estrategias esenciales para mitigar estos problemas. En conclusión, los avances técnicos en materiales dentales, combinados con medidas preventivas y educación, fueron determinantes para optimizar la salud bucal, reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida, especialmente en grupos desfavorecidos.

Palabras clave: Salud Bucal; Prótesis Dentales; Microbiota Oral; Adhesivos Dentales; Higiene Protésica.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud define la salud general como un estado de completo bienestar físico, mental y social, que abarca síntomas tanto físicos como emocionales.(1,2,3,4,5,6,7,8) El complejo craneofacial, responsable de la salud bucal, es crucial en la regulación de funciones fisiológicas básicas como la alimentación, el habla y la comunicación, lo que da lugar a una comprensión más amplia de la salud bucal. Una afección dental puede restringir las actividades diarias, causar malestar y dolor y provocar un deterioro de la calidad de vida, mientras que los problemas de salud mental pueden provocar baja autoestima, tristeza y preocupación.

Según Dever, dentro de los factores que se pueden utilizar para comprender la producción de salud incluyen, biología humana, medio ambiente, los compartimientos de salud y el sistema de la atención sanitaria.(9,10,11,12,13)

Los factores estructurales internos en la biología humana determinan el riesgo de trastornos sistémicos en individuos aislados y en poblaciones, y están estrechamente relacionados con la susceptibilidad genética a enfermedades. El aumento de la esperanza de vida ha impactado la composición socio epidemiológica de la población.(14,15,16,17,18)

El medio ambiente se compone de factores externos como la ubicación de la actividad humana y el entorno en el que se mitigan los peligros, así como la susceptibilidad de las personas a la enfermedad o la muerte. La pobreza es un importante determinante de la salud, y quienes viven en los estratos sociales más bajos, en particular la población rural e indígena, experimentan los problemas de salud más graves y una menor satisfacción con la vida.(19,20,21,22) La pobreza es la característica definitoria de la vida, ya que caracteriza la falta de educación, la falta de necesidades básicas y la falta de énfasis en la salud, el cuidado dental y la salud bucal. Como resultado, la pobreza potencia la predicción de la morbilidad y la mortalidad. La salud está influenciada por la pobreza, que es un factor fundamental que afecta los ingresos y la riqueza en los países desarrollados.(23,24,25,26,27,28)

DESARROLLO

Gingivitis

Figura 1. Periodontología clínica e implantología

La cavidad bucal constituye el ambiente propicio, tomando en cuenta que el desarrollo bacteriano adecuado se da en pH neutro y ácido para bacterias acidófilas, a la vez existen varios lugares dentro de la boca donde la colonización bacteriana se ubican en las zonas dentales, tales como, espacios interdentales, surcos profundos en la lengua entre otros. En la cavidad bucal existe una microbiota normal para mantener la estabilidad y equilibrio corporal, un desbalance puede desencadenar varias complicaciones.(29,30,31,32,33,34,35)

Según Negroni podemos encontrar 5 ecosistemas en la cavidad bucal, saliva, mucosa, diente, materiales de restauración y lengua.(36,37,38,39,40)

La microbiota salival está compuesta por bacterias indígenas que son específicas para cada persona exhibiendo estabilidad a largo plazo, pero cambios estructurales en la cavidad bucal como pérdida de los dientes, gingivitis, alveolitis, periodontitis pueden producir cambios ecológicos que afecten la microbiota de la saliva. La cavidad bucal está expuesta al entorno externo, por lo tanto, la microbiota también puede estar influenciada por factores externos como fumar o deficiente higiene bucal. Además, la presencia de enfermedades sistémicas como la obesidad se asocia con cambios en la microbiota de la saliva. Las proteínas salivales (glicoproteínas) están disponibles para interactuar con adhesinas microbianas de los primeros colonizadores, lo que facilita la iniciación de la formación de la biopelícula en la superficie del diente.(41,42,43,44,45,46)

“Estudios realizados sobre la composición bacteriana de la saliva, en una comunidad japonesa, mayor de 40 años compuesto por 2343 personas con diversas condiciones de salud, se analizó el gen 16S rRNA, y demostraron que las secuencias encontradas corresponden a bacterias como Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, Granulicatella adiacens, Neisseria flavescens, Rothia mucilaginosa y Prevotella melaninogenica, en personas sanas; Fusobacterium nucleatum en la biopelícula dental; periodontopatógenos como Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Treponema denticola y Filifactor alocis; así como patógenos cariogénicos como el Streptococcus mutans”.(47,48,49,50,51,52,53)

La microbiota de la mucosa bucal está constituida, salvo en las encías y los labios, casi exclusivamente por cocos grampositivos anaerobios facultativos y, en especial, por Streptococcus viridans. Los labios, al representar una zona de transición de piel a mucosas, estarán colonizados por una microbiota cutánea como Staphylococcus epidermidis y por especies de los géneros Kocuria y Micrococcus; también se detectan abundantes Streptococcus viridans procedentes de la saliva y el dorso de la lengua debido la acción del humedecimiento labial.(54,55,56,57,58,59) En la mucosa yugal predominan también los Streptococcus viridans, destacando Streptococcus mitis; le siguen en frecuencia Streptococcus sanguis y Streptococcus salivarius; también se aislarán otros microorganismos presentes en la saliva. En el paladar duro existe una microbiota estreptocócica similar a la de la mucosa yugal. En el paladar blando aparecen bacterias propias de las vías respiratorias altas como especies de Haemophilus, Corynebacterium y Neisseria, Streptococcus pyogenes y Streptococcus viridans. La microbiota de la encía está íntimamente relacionada con la de la placa coronal lisa en la unión dentogingival y con la de localización subgingival.(60,61,62,63,64,65)

A diferencia de las superficies de desprendimiento del epitelio bucal, las superficies de los dientes son las únicas superficies que no se descaman en la cavidad bucal. Las superficies dentarias mineralizadas facilitan un lugar de anclaje estable para el desarrollo de biopelículas a largo plazo.(66,67,68,69,70)

Como un sustrato para la formación de biopelículas, las superficies de los dientes son más complejas, el esmalte de los dientes en la boca se recubre con una película salival, mientras que las raíces pueden estar recubiertas con proteínas salivales y de suero. Las películas ricas en proteínas son los sitios reales de adhesión inicial de los microorganismos colonizadores.(70,71,72,73,74,75)

Las caries se desarrolla como resultado de un desequilibrio ecológico en la microbiota bucal estable. Los microorganismos forman la placa dental sobre las superficies de los dientes, que es una de las causa del proceso inicial de la caries. La formación de biopelícula parece influenciada por cambios masivos en la expresión de proteínas en el tiempo y bajo control genético; los microorganismos cariogénicos producen ácidos láctico, fórmico, acético y propiónico, producto del metabolismo de los hidratos de carbono por el Streptococcus mutans y otros estreptococos del llamado grupo de los estreptococos no mutans, Actinomyces y Lactobacillus juegan un papel clave en este proceso.(76,77,78,79,80)

La formación de biopelículas bacterianas en las superficies dentales se caracteriza por la existencia de las comunidades microbianas bucales. Las diferencias en la composición de la microbiota bucal y su adhesión se deben a pequeñas diferencias en las fuerzas por las que las cepas se adhieren al esmalte, proporcionando un paso importante en la comprensión de la composición de la biopelícula en la cavidad bucal.(81,82,83,84,85,86)

Los materiales artificiales no es un ecosistema primario, pero al estar presente en la cavidad bucal constituye un lugar para la colonización bacteriana lo que lo hace ser considerado como un ecosistema bacteriano.

La composición bacteriana de las personas portadores de prótesis no es constante en la boca y varía con el del sitio de la muestra. La biopelícula dental es más diversa en dientes que en la dentadura y la mucosa, y así queda demostrado que los dientes naturales influyen en la composición microbiana de la cavidad bucal. La placa de las prótesis dentales tienen proporciones significativamente mayores de Prevotella y Veionella, especies que se encuentran en los pacientes con estomatitis protésica. La enfermedad relacionada con la dentadura casi siempre se atribuye a la infección con Candida albicans, sin embargo, dada la amplia gama de especies bacterianas identificadas en las prótesis dentales y la mucosa circundante, es poco probable que la infección puede atribuirse únicamente a Candida spp.(87,88,89,90,91)

El biofilm que se forma en la superficie de la lengua, es una estructura dinámica compuesta por bacterias, células epiteliales de la mucosa bucal, los leucocitos de las bolsas periodontales, metabolitos de la sangre y diferentes nutrientes. Por sus criptas y papilas, ofrece amplias posibilidades para la colonización bacteriana; aproximadamente el 45 % son cocos grampositivos anaerobios facultativos, Streptococcus salivarius, seguido de Streptococcus mitis, estreptococos del grupo milleri y es frecuente la detección de Streptococcus mucilaginosus; Le siguen en proporción los cocos gramnegativos anaerobios estrictos (aproximadamente el 16 % de diversas especies de Veillonella) y bacilos grampositivos anaerobios facultativos (en torno al 12 %, fundamentalmente Actinomyces spp.) En menor proporción pueden detectarse diversas especies pertenecientes a los géneros Lactobacillus, Neisseria, Fusobacterium y Haemophilus.(92,93,94,95,96)

Un estudio describe en el dorso de la lengua, la presencia de varias especies de Streptococcus, como Streptococcus mitis, Streptococcus australis, Streptococcus parasanguinis, Streptococcus salivarius, Streptococcus sp. y Streptococcus sp. Clon Granulicatella adiacens y Veillonellas spp. En la superficie lateral de la lengua predominan, Streptococcus mitis, Streptococcus mitis bv., Streptococcus sp. clon DP009, Streptococcus sp. clon FN051, Streptococcus australis, Granulicatella adiacens, Gemella hemolysans y Veillonellas spp. Es interesante que existan considerables diferencias en los perfiles bacterianos del dorso de la lengua y la superficie de borde de la lengua pues estas superficies son conocidas por ser diferentes en ultraestructura y función; estas diferencias anatómicas probablemente influyen en la ecología de estos hábitats y crean diferencias ambientales microbianas.(97,98,99,100)

Las biopelículas son heterogéneas. Existen variaciones en la estructura de las biopelículas dentro de las biopelículas individuales y entre los diferentes tipos de biopelículas. Se han observado características estructurales comunes a muchas biopelículas. Por ejemplo, las biopelículas frecuentemente contienen microcolonias de células bacterianas. Los canales de agua se encuentran comúnmente en las biopelículas, y pueden formar un sistema circulatorio primitivo, eliminando productos de desecho y llevando nutrientes frescos a las capas más profundas de la película. Las estructuras superficiales, como las frondas, pueden disipar la energía del fluido que fluye sobre la biopelícula. En las biopelículas de especies mixtas, a menudo hay heterogeneidad en la distribución de las diferentes especies. Existen gradientes químicos pronunciados, como el oxígeno o el pH, y estos producen microambientes distintos dentro de la biopelícula.(101,102,103)

Las poblaciones microbianas en la superficie de los dientes son excelentes ejemplos de comunidades de biopelículas. La arquitectura de una biopelícula de placa dental tiene muchas características en común con otras biopelículas. Es de estructura heterogénea, con evidencia clara de canales abiertos llenos de líquido que atraviesan la masa de la placa. Los nutrientes hacen contacto con las microcolonias sésiles (adheridas) por difusión desde los canales de agua hacia la microcolonia, en lugar de hacerlo desde la matriz. Las bacterias existen y proliferan dentro de la matriz intercelular a través de la cual corren los canales. La matriz confiere un entorno especializado, que distingue las bacterias que existen dentro de la biopelícula de las que flotan libremente, el llamado estado planctónico en soluciones como la saliva o el líquido crevicular. La matriz de biofilm funciona como una barrera. Las sustancias producidas por bacterias dentro de la biopelícula se retienen y concentran, lo que fomenta las interacciones metabólicas entre las diferentes bacterias.(104,105)

Figura 2. Biopelícula dental

En consecuencia, ante la presencia de biofilm y factores de riesgo del paciente, se produce una disbiosis bacteriana, con llevando a la formación de caries dental y enfermedad periodontal, produciendo de esta manera la exodoncia y/o perdida dentaria, lo cual con lleva al paciente al uso de una prótesis dental, sea removible o fija, parcial y/o total.

En el tratamiento de un paciente totalmente desdentado es un error considerar como objetivo la construcción de una prótesis completa, dicha prótesis no es un fin sino un medio para lograr el objetivo real, el cual es devolver su integridad a un sistema estomatognático que ha experimentado interrupción en el nivel osteo-dentario, y teniendo presente que este sistema es especifico de ese paciente en particular.

En la historia de la prótesis dental, el nombre de Pierre Fauchard 1753-1824 aparecen los primeros ejemplos de prótesis posiblemente fueron fabricados por metalúrgicos muy hábiles; los médicos y cirujanos barberos se encargaban de realizar las exodoncias y mientras que los orfebres y otros artesanos se dedicaban a fabricar las restauraciones artificiales.

En 1700 Mattheus Gottfried Purmann es el primer autor que habla del uso de modelos de cera para trabajos protésicos.

1728 Pierre Fauchard describe en su libro diversas técnicas quirúrgicas y protésicas, Lorenz Heister (1683-1758) fue el primero que empezó a hablar de prótesis removibles, 1789.

utilización de la porcelana cocida para la fabricación de dientes, 1778 Nicholas Dubois dentista francés , presentó por primera vez una dentadura completa de porcelana cocida.

Giuseppangelo Fonzi 1768-1840 se exhibe en el museo de la escuela dental de parís prótesis fija, siendo una de las primeras prótesis fijas de la historia. Está constituida por una banda de oro a la cual se incrustaron dientes de animales para reemplazar piezas faltantes.

El primer odontólogo egipcio, Hesy-Ra fue el encargado de resolver y mitigar las dolencias dentales de los faraones en la dinastía de zoser, fue también un médico e indicó la importancia de la asociación entre la Medicina y la Odontología.

En 1548 aparece uno de los primeros libros que abordan la odontología con independencia de la medicina escrito por Walter Herman Ryff en Alemania.

En 1562 Ambrosio Paré prepara dientes artificiales con hueso y marfil.

Durante la edad media y comienzos de la edad moderna hubo escasos progresos en el arte dental desde el comienzo de la era cristiana al año 1500.

El principal aporte fue un cambio de las restauraciones protésicas a la restauración de los dientes cariados.

El descubrimiento más significativo de este periodo fue el empleo del pan de oro para obturar cavidades en el 1480 por Johanes Arcunalus.

En el año 2900 a. C. Los primeros aparatos dentales se deben a la artesanía de los etruscos, otras civilizaciones y al descubrimiento de las minas de oro en Nubia.

Los fenicios empleaban oro blando o en rollo y alambre de oro para su construcción, también soldadura y cajas de seguridad, usaron impresiones y modelos.

En el año 754 a. C. Los etruscos fueron los artesanos más habilidosos de la época, producían puentes muy complejos en los que se empleaban bandas de oro soldadas entre sí por pónticos hechos de diferentes piezas dentales de humanos o animales.

En el año 600 a.C. se tratan las reliquias de Mayer, se describe una prótesis en la que un par de centrales habían sido reemplazados por un diente de Boj.

En el año 300 a. C. Se descubre la artesanía romana, se confirma que las coronas ya se usaban en el primer siglo a.C.

En el año 65 a. C. se mencionó el uso del marfil y de madera para hacer dientes artificiales

La primer férula realizada por los etruscos mandíbula de 500 a.C con dientes afectados periodontalmente ligados con alambres de oro (fenicios) hallada en 1901 en la ciudad de Sidon (Fenicia)

700-500 A.C. Surgió en Etruria y Roma la costumbre de utilizar coronas y puentes en Oro.

“Los dientes utilizados en los primeros aparatos eran dientes humanos o tallados a partir de dientes de animales” (“Redalyc. Prótesis dental. Apuntes sobre su historia”)

460 a.C Hipócrates se le atribuye la invención de un tipo muy basto de pinza dental y de otros instrumentos dentales.

45 a.C. Dentaduras fijas y removibles fueron empleadas por los romanos 35 a.C. Horacio hace referencia a las prótesis dentales Romanas.

Incrustaciones de jade y turquesa efectuadas en cráneo Maya con propósitos rituales y religiosos o según algunos investigadores con propósitos estéticos.

El progreso de la odontología en los últimos años es un hecho innegable, aunque al menos en el tratamiento del desdentado total, considerarlo como extraordinario y como algo que ya solucionado en una opinión que representamos pero que lamentablemente no compartimos.

En 1738. Fauchar llamó la atención sobre los dos factores que actúan sobre la retención de una prótesis completa, presión atmosférica y adición y el contorno protético en armonía con la acción muscular.

En 1927, dos siglos más tarde, Fish establece la triada, fidelidad de reproducción, oclusión superficies pulidas.

Prótesis completa

De acuerdo con Allen et al. la respuesta desadaptativa para el uso de dentaduras postizas se puede diferenciar por clases de la siguiente forma:

· Clase 1: Pacientes que pueden adaptarse físicamente pero no emocionalmente.

· Clase 2: Pacientes que no se adaptan ni física ni emocionalmente.

· Clase 3: Pacientes que no pueden usar dentaduras postizas, deprimidos de forma crónica y aislados de la sociedad.

La senectud no es sinónimo de enfermedad, específicamente las características de la cavidad bucal pueden variar de manera sustancial cuando los individuos envejecen. De todos los elementos del sistema estomatognático, la mucosa bucal es la que más se relaciona directamente con la prótesis que sobre ella se asienta.

En ese sentido, en varias investigaciones se ha demostrado que las prótesis, sobre todo cuando son viejas o se encuentran en mal estado, desajustadas y confeccionadas incorrectamente, producen daños que, junto a inadecuados estilos de vida, contribuyen al deficiente estado de la cavidad bucal y afectan la salud de las personas, principalmente de los ancianos.

Por otra parte, el envejecimiento de la cavidad bucal, al igual que el envejecimiento global del organismo, es un proceso multicausal. Según algunos estudios, los factores ambientales desempeñan una función fundamental, tal es el caso del tabaco, que constituye el primer factor de riesgo de cambios deletéreos en el funcionamiento pulmonar, en el contenido mineral óseo y en el estado dental; asimismo, los factores socioeconómicos como el bajo ingreso, el bajo nivel educativo y el inadecuado soporte social, se encuentran asociados íntimamente con la alteración funcional de la cavidad bucal y el estado dental en el adulto mayor.(106)

Las resinas acrílicas son de origen sintético, de tipo termoplásticos que se derivan de los ácidos acrílicos y metacrilato. Formado de polímeros, monómeros, pigmentos, rellenos y un iniciador como el peróxido de benzoilo, actualmente se encuentra en varias presentaciones para facilitar su aplicación dependiendo el tratamiento odontológico.(107)

Las indicaciones en el campo odontológico dependen el tipo de resina para su aplicación como las de autocurado que se usan para la elaboración de coronas, puentes, incrustaciones onlay e inlay provisionales, otras como de termocurado que es aplicado para la confección de prótesis removibles parciales o totales, dientes artificiales, aparatos ortopédicos entre otras aplicaciones dependiendo el tipo de resina acrílica.

La polimerización es un proceso químico que sufre el material acrílico donde se unen moléculas diminutas para formar otras de gran tamaño. Phillip en 1960 describe cinco fases de polimerización de la resina acrílica durante la mezcla del polvo y líquido que son las siguientes: la primera es arenosa donde se activa la interacción molecular seguida por una fase filamentosa o adhesiva el cual el polímero se dispersa por el monómero y posterior entra a una etapa elástica donde el material no se pega y es muy maleable seguida de una fase gomosa donde el material es de consistencia duro y ya es difícil de moldear debido a la evaporación del monómero y finalmente terminando en un endurecimiento total donde el material es rígido. Los tipos de resinas fueron clasificados por la ADA o American Dental Association en 1975 en tres tipos, que son de termopolimerización, autopolimerización y termoplásticas. Las resinas acrílicas de termocurado son materiales que necesitan energía térmica para producir la reacción de la polimerización. Mientras que las resinas de autocurado25 al mezclar manualmente el polvo y líquido se activa químicamente gracias a una amina terciaria por lo que causa descomposición del peróxido de benzoilo, provocando que los radicales libres inician la polimerización con temperatura ambiente. Los polímeros termoplásticos se reblandecen al ser sometido al calor en esta etapa es manejable para dar la forma requerida cuando se enfría el material y pasa a una consistencia rígida al someter nuevamente al calor se puede cambiar la forma que desea.

El polimetil-metacrilato es un polímero resultado de la polimerización del éster de metacrilato de metilo, resina transparente de gran claridad. La presentación de estas 8 resinas acrílicas es de polvo para que se pueda producir una reacción de polimerización química al ser mezcladas manualmente con el monómero de metil metacrilato.

Está compuesta en su polvo de: Polímero de polimetil-metacrilato o PMMA, iniciador peróxido de benzoil, pigmentos, a base de sulfuros de mercurio, opacificadores, plastificante, fibras orgánicas y partículas inorgánicas. Mientras que en su líquido está compuesto de: monómero de metil-metacrilato, hidroquinona 0,06 % como inhibidor, plastificante.

Las características del metil metacrilato es un monómero que presenta características como, es líquido transparente con un peso molecular de cien, su punto de fusión es menos de 48 grados centígrados y de ebullición es de 100,8 grados centígrados, mantiene una densidad de 0,945g/ml a 20 grados centígrados. Mientras que al polimerizarse su calor se encuentra en 12,9kcl/mol.

Su resistencia a fuerzas de compresión es de 396 Mpa según la ficha técnica del material Kenneth en el 2016 describió las propiedades de la resina acrílica polimetil-metacrilato (PMMA) en el cual se encontró una resistencia a la tracción de aproximadamente 60MPa, la dureza superficial en valores de knoop de entre 18 y 20, una densidad de 1,19g/cm3 y un módulo de elasticidad cercano al 2,4 GPa o 2400 MPa 25,32,33.

Las ventajas de las resinas de polimetilmetacrilato tienen un costo bajo en comparación a la resina bisacrílica. Mantiene una buena resistente al desgaste por lo que su aplicación es óptima en casos de requerimiento a un tiempo prolongado. Está indicado para elaboración de puente provisional en espacios amplios por su resistencia transversal aceptable.

Las desventajas de este material es la toxicidad, un olor desagradable durante la elaboración del provisional, el aumento de un calor exotérmico por lo que la literatura recomienda técnica indirecta para la elaboración de un provisorio.

Porosidad de las resinas acrílicas termocurado para la confección de prótesis completa superior:

La porosidad en la resina acrílica es un problema persistente. Además de favorecer la tinción y acumulación de microorganismos en las bases protésicas, la presencia de poros también reduce su resistencia.

La formación de poros puede ser causada por varios factores, que pueden estar relacionados con el tipo de resina acrílica su manejo y el ciclo de polímerizacion.

Debido a que es una característica indeseable, la presencia de poros en la resina acrílica ha sido evaluada por varios autores a través de varios métodos. Entre estos, es posible mencionar los análisis visual, con o sin el uso de microscopía y el método que asocia la porosidad con el volumen de agua absorbida por la resina acrílica, que se basa en el Principio de Arquímedes.

Mediante el uso de métodos que evalúan la presencia de poros a través de la sorción de agua, hay que tener en cuenta resina acrílica a base de polimetacrilato de metilo absorbe agua cuando se coloca en un medio acuoso un mecanismo primario de difusión.

Otro aspecto Importante: la introducción de moléculas de agua en la masa polimerizada interfiere con el entrelazamiento de la cadena polimérico y, por lo tanto, puede actuar como plastificante, alterando las características del polímero resultante. La ocurrencia de tal efecto se caracteriza por una mayor movilidad entre las cadenas poliméricas, lo que provoca que el agua absorbida ocupa espacios entre estas cadenas Y no solo dentro de los poros. Por lo tanto, debe se considera que el método de análisis de porosidad a través de la sorción de agua puede generar resultados inexactos. Sin embargo, de acuerdo con un estudio, al emplear soluciones de almacenamiento con diferentes índices de actividad de agua (AW), es posible estimar una solución en la que este efecto no es activo, lo que lo hace posible en cierto modo la valoración más adecuada de la presencia de poros en su interior de resina acrílica.

El poli (metacrilato de metilo) tiene una alta presión de vapor. Las temperaturas de procesamiento muy superiores a 100,3 ° C provocan la vaporización del monómero, lo que produce porosidad en el Material final del conjunto. 11 quizás el monómero Micro Líquido contiene un trietileno o tetraetilenglicol, que son dimetacrilatos que tienen un grupo reactivo en cada extremo. Los dimetacrilatos tienen bajas presiones de vapor incluso a temperaturas de 100 ° a 150 ° C (212 ° a 302 ° F) El bajo vapor La presión permitiría el procesamiento a temperaturas elevadas sin peligro de porosidad, lo que ocurriría con el uso de Un monómero de alta presión de vapor.

La porosidad en una resina de una prótesis removible completa curada, puede ser causada por un aumento excesivo de la temperatura exotérmica durante el curado, por un empaque insuficiente de la resina, o por una presión insuficiente durante los procedimientos de empaque. La tasa de aumento de temperatura durante el ciclo de curado no debe ser demasiado rápida. Hervor de monómero a 100,3 ° C. La resina no debe alcanzar esta temperatura mientras que queda una cantidad sustancial de monómero no reactivo.(108)

La reacción de polimerización es exotérmica. Por lo tanto, la temperatura de la resina puede subir muy por encima 100,3 ° C, vaporizando el monómero. El monómero vaporizado causa porosidad gaseosa, que aparece como una fina burbujas, especialmente en las secciones más gruesas de la dentadura postiza, alejadas de la fuente de calor externa El molde de piedra debe estar completamente empacado para que haya es suficiente presión sobre el molde. Esta presión se logra empaquetando el exceso de resina en el molde. Durante la polimerización, la contracción de la resina reduce la presión en el moldear. El empaquetamiento insuficiente puede provocar porosidad por contracción, lo que aparece como vacíos irregulares en la superficie y en toda la prótesis.

Afecciones bucales asociadas al uso de prótesis dental pueden ser de dos tipos: crónicas o agudas.

Las afecciones crónicas se originan como consecuencia de la alteración gradual del tejido de soporte, debido a que el desajuste de las prótesis, especialmente las removibles, las vuelve inestables, ocasionando roces leves sobre el tejido que conducen a procesos inflamatorios crónicos, que pueden ser de acuerdo con el grado que presentan: úlceras, erosiones, fisuras, atrofias, costras, escoriaciones y escamas.(109)

Las afecciones agudas son producidas por prótesis nuevas y mal ajustadas, las cuales ejercen presión excesiva sobre los tejidos blandos, ocasionando ulceración, isquemia arterial y dolor, además de placas, máculas, pápulas, ampollas, vesículas y pústulas.

La deficiente limpieza superficial de las prótesis dentales puede ser causa de infecciones bacterianas e incluso de dificultad para producir saliva. Además de dolor y ardor bucal, complicaciones para la masticación de los alimentos, alteraciones en el sentido del gusto, dificultad para hablar y mal aliento.

La aparición de hongos, tales como la Candida albicans, productor de candidiasis, es otra de las afecciones comunes cuando existe una deficiente higiene protésica, esta formación de hongos puede ocasionar diversas patologías mayormente incomodas y desagradables para el paciente, debido a que afecta la vida diaria, entre las cuales se puede mencionar la estomatitis subprotésica, que se ubica en el paladar duro, produciendo traumatismos dentales, inflamación, infecciones, enfermedades sistémicas y reacciones alérgicas, lo cual puede convertirse en patologías crónicas, especialmente si no se aplica tratamientos correctivos y curativos a tiempo.

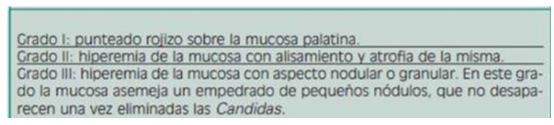

La estomatitis protésica (EP) es una inflamación crónica de la mucosa oral debida al contacto con una prótesis extraíble” Como se muestra en la figura 3 la EP tiene tres grados. Es un proceso extenuante de controlar con los pacientes portadores de prótesis ya que presenta diferentes factores predisponentes, entre ellos la frecuentación de Candida. Los hábitos del paciente y su higiene bucal y personal contribuyen a la disminución de esta patología, pero una vez instaurada debemos informar y concientizar al paciente, donde se puede recomendar la realización de una prótesis nueva.

Desde el punto de vista clínico, tal y se acepta la clasificación propuesta por Newton, que dividió la estomatitis sub-placa en tres fases: grado I, grado II y grado III (figura 3).

Figura 3. Estomatitis dividida

La estomatitis protésica aparece más frecuentemente en portadores de prótesis con mala higiene bucal. La presencia de biofilm favorece la colonización por parte de Candidas tanto en la superficie de las prótesis como en la mucosa. Kulak estudió la relación entre la estomatitis protésica y la higiene oral monitorizó en 70 pacientes.

Concluyó que no había relación directa entre el método de limpieza y frecuencia de lavado de la prótesis con la aparición de la enfermedad; sin embargo, sí había relación significativa entre la presencia de suciedad, la colonización bacteriana en la prótesis y mucosa por levaduras y la presencia de estomatitis protésica. El autor deduce, que, al manipular la prótesis para colocársela, los pacientes pueden infectarse las superficies dactilares por Candida, y crear así un círculo de reinfección sucesiva entre los dedos y la cavidad oral y viceversa. Por eso es importante insistir en las medidas de higiene personal entre las que se incluye un correcto lavado de las manos. La implantación de programas preventivos de salud oral en los pacientes de edad avanzada nos permitiría prevenir la enfermedad. Las medidas de estos programas incluyen el adiestramiento de los cuidadores y responsables de estos pacientes cuando son dependientes de terceras personas.

Adhesivos para prótesis: antecedentes y consideraciones generales

Las primeras referencias bibliográficas de los adhesivos aparecen en el siglo XIX, pero su uso se remonta al siglo XVIII. La primera patente apareció en Estados Unidos en 1913 y ya en 1939 se calculaba que más de quince millones de portadores de prótesis los utilizaban, existiendo múltiples empresas dedicadas a su fabricación.

A pesar de este gran auge, tanto en la demanda por parte de los pacientes como en la oferta por parte de las empresas farmacéuticas, los dentistas mantenían una actitud negativa a su utilización, y en 1945 apareció un artículo donde se enumeraban las posibles razones por las que se podría utilizar los adhesivos, siendo una de ellas «cuando el dentista es incompetente e incapaz de realizar una prótesis correcta y ajustada a la boca de los pacientes». En un estudio se describió el mecanismo por el cual el adhesivo, una vez colocado en la boca, es capaz de producir fuerzas retentivas que mantengan la prótesis en su lugar. Según este autor el volumen del adhesivo cambia al mezclarse con el agua, de un 50 % a un 150 %, consiguiendo así rellenar el espacio existente entre la prótesis y los tejidos. El adhesivo absorbe el agua gracias a la atracción que se produce entre sus aniones y los cationes de la mucosa proteica tisular. Como la saliva aumenta la viscosidad del adhesivo, se aumenta la fuerza que se requiere para separar la prótesis de los tejidos.

Las propiedades ideales que, según la ADA, deben cumplir los adhesivos para prótesis completas removibles son, ausencia de toxicidad, biocompatibilidad con la mucosa, capacidad de inhibición del crecimiento de microorganismos adicionales a la prótesis, preservación de la integridad de la prótesis, buenas propiedades organolépticas: sabor, color, olor, no afectar el sentido del gusto y ser de bajo costo

De igual manera, muestra los componentes químicos básicos de los pegamentos para prótesis dentales.

Grupo 1: materiales responsables de la adhesión: gomas, pectina, metilcelulosa, hidroximetilcelulosa, carboximetilcelulosa, celulosa sódica y polímeros sintéticos (acrílicos, polivinil acético, óxido polietileno, etc.)

Grupo 2: agentes antimicrobianos: tetraborato sódico, etanol, etc.

Grupo 3: aditivos, conservantes y colorantes.

En opinión de algunos autores, el uso de los adhesivos da a los pacientes seguridad, tanto física como psicológica frente a la desinserción de sus prótesis, favorece la masticación, y gracias al efecto de relleno que proporcionan, disminuyen el acúmulo de partículas bajo las prótesis. Por otra parte, disminuyen el movimiento de las prótesis aportando mayor comodidad y confianza. Sin embargo, en el otro lado de la balanza los pacientes han descrito sensaciones desagradables con respecto a la textura, olor y sabor. También con algunos tipos de adhesivos, los pacientes han encontrado dificultades a la hora de su aplicación.

Ventajas, inconvenientes, indicaciones y contraindicaciones

Un estudio hallo un gran número de estudios evidencia que el uso de adhesivos no sólo consigue disminuir el movimiento de las prótesis, sino que también consigue mejorar la función masticatoria ya que elevan el coeficiente de la interfase, impidiendo así que la prótesis se separe de los tejidos de soporte. Dichos estudios «in vivo» han utilizado básicamente magnetómetros y registros cinetográficos para el registro de las variables estudiadas, demostrando, sobre todo, que las prótesis mandibulares mejoran su comportamiento. Debido a un uso continuado de las prótesis completas convencionales, se generan puntos de presión sobre los procesos alveolares que favorecen la reabsorción ósea y que tienen como consecuencia una mayor movilidad de las prótesis.

En cuanto a los posibles inconvenientes del uso de adhesivos, no cabe duda de que su uso, sobre todo en manos poco hábiles o descuidadas, podría favorecer, por su efecto adhesivo, el acúmulo de placa. Este acúmulo de placa bacteriana se ha asociado en ocasiones a la inflamación y estomatitis encontrada en los tejidos de soporte de las prótesis.

Otro inconveniente atribuido a los adhesivos es la provocación de náuseas y tos. Sin embargo, finalmente este fenómeno parece más relacionado con el inicial rechazo psicológico por parte de algunos pacientes al introducir una sustancia nueva en la boca.

En cuanto a las formas de presentación de los adhesivos (pasta o crema, polvo, tiras o almohadillas adhesivas) todas son realizadas por casas farmacéuticas y tiene ingredientes comunes (carboximetil, celulosa, gomas vegetales, éter, etc.) que les proporcionan la viscosidad y pegajosidad necesaria para favorecer la adhesión. Pero cada una tiene unos componentes que les van a aportar propiedades diferenciadoras. Los adhesivos en forma de polvo contienen óxido de magnesio, fosfato sódico y silicato cálcico que van a permitir crear un formato tipo polvo. Las pastas o cremas contienen aceites minerales de polietileno o vaselina que favorecen las propiedades de pegajosidad propias de las cremas. Las almohadillas adhesivas se componen de tres capas, las dos exteriores a base de celulosa pura en las que se intercalan fibras de acetato de celulosa. La capa interior está compuesta de dos gomas mezcladoras, alginato sódico y un monopolímero no iónico a base de polióxido de etileno.

En cuanto a la retención que proporcionan las distintas formas de presentación se realizó un estudio para comprobar la retención que se consigue en las prótesis maxilares en función de la forma de presentación de los adhesivos, demostrando que la crema es la que menor resistencia ofrece a la desinfección y que los polvos son los que más fuerza pierden al cabo del tiempo. Estos resultados no coinciden con otros estudios según los cuales la crema era la que mayor retención proporcionaba.

Los pacientes portadores de prótesis completa removible, creen que al no tener el factor caries, no es necesario la higiene diaria de la prótesis.

Los reveladores de placas bacterianas dentales existen de 1 o 2 tonos.

La placa bacteriana es una película invisible, compuesta por bacterias que se acumulan todos los días, especialmente en los espacios interdentales y en la región cervical. Esta placa es la principal causa de caries dental y enfermedades periodontales, por lo tanto, es importante su completa eliminación.

TEDEQUIM® contiene colorantes inocuos que tiñen temporariamente la placa a fin de permitir un correcto cepillado. La utilización periódica de TESTPLAC® contribuye a una mejor higiene bucal y el control de las enfermedades dentales.

Las precauciones y advertencias en el uso del producto son, utilizar guantes.

Su composición TESTPLAC® Doble tono es una solución acuosa a base de FD&C Green N° 3 al 1 % y FD&C red N° 3 al 1 % formulados de manera que uno no altere la acción del otro.

CONCLUSIONES

La salud bucal, un componente esencial del bienestar general, ha demostrado ser crucial no solo para la calidad de vida, sino también para la prevención de diversas afecciones sistémicas. A lo largo del texto, se analizó cómo los factores biológicos, sociales y ambientales, incluyendo la pobreza, afectan la salud bucal y contribuyen a la inequidad en los cuidados odontológicos. Asimismo, se destacó la importancia de la microbiota oral en el mantenimiento de un ecosistema equilibrado en la cavidad bucal, cuya alteración puede derivar en patologías como la gingivitis, caries y periodontitis.

La evolución histórica y técnica en el ámbito de las prótesis dentales ha permitido soluciones más eficientes y adaptadas, desde los primeros trabajos manuales hasta las resinas acrílicas modernas. Estas últimas ofrecen ventajas como resistencia y adaptabilidad, aunque presentan desafíos como la porosidad y posibles afecciones bucales derivadas de su mal uso. La estomatitis protésica y otras complicaciones destacan la necesidad de una correcta higiene protésica y programas educativos enfocados en los pacientes.

Por otro lado, el desarrollo y uso de adhesivos para prótesis han mejorado significativamente la funcionalidad y la comodidad de las mismas, aunque su aplicación inadecuada puede generar problemas adicionales, como acumulación de placa bacteriana.

En conclusión, la integración de avances técnicos y medidas preventivas, junto con la educación del paciente y un enfoque interdisciplinario, son pilares fundamentales para optimizar los resultados en el cuidado de la salud bucal y general. Estos elementos son indispensables para reducir la incidencia de complicaciones bucales y mejorar la calidad de vida, especialmente en poblaciones vulnerables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aas JA, Paster BJ, Stokes LN, Olsen I, Dewhirst FE. Defining the normal bacterial flora of the oral cavity. J Clin Microbiol. 2005;43(11):5721-32.

2. Alkhatib MB, Goodacre CJ, Swartz ML, Munoz-Viveros CA, Andres CJ. Comparison of microwave-polymerized denture base resins. Int J Prosthodont. 1990;3:249-55.

3. Amado DPA, Diaz FAC, Pantoja R del PC, Sanchez LMB. Benefits of Artificial Intelligence and its Innovation in Organizations. Multidisciplinar (Montevideo) 2023;1:15–15. https://doi.org/10.62486/agmu202315.

4. Anusavice KJ. Phillips’ science of dental materials. 10th ed. Pennsylvania: WB Saunders; 1996.

5. Araneo J, Escudero FI, Arbizu MAM, Trivarelli CB, Dooren MCVD, Lichtensztejn M, et al. Wellness and Integrative Health Education Campaign by undergraduate students in Music Therapy. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:117–117. https://doi.org/10.56294/cid2023117.

6. Arellano JF, Pineda EA, Luisa M, Zarco A, Aburto IA, Arellano DU. Academic stress in first year students in the career of Medical Surgeon of the Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM, 2022. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:37–37. https://doi.org/10.56294/mw202337.

7. Argote DG. Thematic Specialization of Institutions with Academic Programs in the Field of Data Science. Data and Metadata 2023;2:24–24. https://doi.org/10.56294/dm202324.

8. Asencios-Trujillo L, Asencios-Trujillo L, Rosa-Longobardi CL. Quality of Life during the Covid-19 pandemic in University Teachers in a Province in Southern Lima. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2023;2:448–448. https://doi.org/10.56294/sctconf2023448.

9. Aveiro-Róbalo TR, Pérez-Del-Vallín V. Gamification for well-being: applications for health and fitness. Gamification and Augmented Reality 2023;1:16–16. https://doi.org/10.56294/gr202316.

10. Azcona Barbed L. Gingivitis. Farmacia Salud. 2010;2(24):66-68.

11. Bafile M, Graser GN, Myers ML, Li EKH. Porosity of denture resin cured by microwave energy. J Prosthet Dent. 1991;66:269-74.

12. Baldion P, Vaca D, Alvarez C, Agaton D. Estudio comparativo de las propiedades mecánicas de diferentes tipos de resina compuesta. Rev Colomb Investig Odontol [Internet]. 2011;1(3):1-8. Disponible en: https://www.rcio.org/index.php/rcio/article/view/15.

13. Barbeau J, Seguin J, Goulet JP, de Konink L, Avon SL, Lalond B, et al. Reassessing the presence of Candida albicans denture related stomatitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2003;95:51-9.

14. Berg E. A clinical comparison of four denture adhesives. Int J Prosthodont. 1991;4:449-56.

15. Butz-Jorgensen E, Mojon P, Rentsch A, Deslauriers N. Effects of an oral health program on the occurrence of oral candidosis in a long-term care facility. Community Dent Oral Epidemiol. 2000;28:141-9.

16. Cáceres YMM. Management of pain reduction in mechanically ventilated care subjects. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2023;3:59–59. https://doi.org/10.56294/ri202359.

17. Capusselli HO, Schvartz T. Tratamiento del desdentado total. 3ª ed. Buenos Aires: Mundi S.A.I.C y F; 1987.

18. Carabajal P. Enfermedades periodontales como un problema de salud pública: el desafío del nivel primario de atención en salud. Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral. 2016;9(2):177-183.

19. Cardozo GT. Community development promoted by policies: an analysis from the perspective of gentrification. Gentrification 2023;1:3–3. https://doi.org/10.62486/gen20233.

20. Ceballos Salobreña A, Delgado Azareño W, Gándara Vila P. Micosis bucales. En: Ceballos Salobreña A, Bullón Fernández P, Gándara Rey JM, Chimenos Küstner E, Blanco Carrión A, Martínez-Sahuquillo Márquez A, García García A. Medicina Bucal Práctica. Santiago de Compostela: Danú; 2000. p. 144-5.

21. Chew CL, Boone ME, Swartz ML, Phillips RW. Denture adhesive: their effects on denture retention and stability. J Dent. 1985;2:152-9.

22. Chew CL. Retention of denture adhesive-an in vitro study. Oral Rehabil. 1990;17:425-34.

23. Christiani JJ, Devecchi JR. Materiales para prótesis provisionales. Actas Odontológicas [Internet]. 2017;14(1):28 [citado 24 Abr 2019]. Disponible en: https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/actasodontologicas/article/view/139.

24. Combe EC. Notes on dental materials. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Inc.; 1986. p. 50-2, 258-63.

25. Compagnoni MA, Barbosa DB, Souza RF, Pero AC. The effect of polymerization cycles on porosity of microwave-processed denture base resin. J Prosthet Dent. 2004;91:281-5.

26. Conde G, Jaramillo JP. Resistencia flexural de acrílicos de autocurado usados para provisionales en prostodoncia [Internet]. Quito: Universidad Central del Ecuador; 2017 [citado 24 Abr 2019]. Disponible en: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/8275.

27. Correa CEM, Rodríguez DRN, Cadena JMQ, Alvarado JEA, Baños LC de. Umbilical reconstruction without flap after abdominoplasty. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2023;2:445–445. https://doi.org/10.56294/sctconf2023445.

28. Cortez L, Farfán K. Estudio comparativo in vitro de la resistencia a la compresión vertical entre acrílicos autopolimerizables provisionales pulidos y acrílicos autopolimerizables provisionales no pulidos [Internet]. Quito: Universidad Central del Ecuador; 2017 [citado 24 Abr 2019]. Disponible en: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/9695.

29. Díaz-Cárdenas S, Tirado-Amador L, Tamayo-Cabeza G. Impacto de la sonrisa sobre calidad de vida relacionada con salud bucal en adultos. Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral. 2018;11(2):78-83.

30. Díaz-Ronceros E, Hernández-Amasifuen ÁD, Marín-Rodriguez WJ, Girón DA, Ausejo-Sánchez JL, Muñoz-Vilela AJ, et al. Design and implementation of a low-cost orbital shaker for laboratories. Salud, Ciencia y Tecnología 2023;3:397–397. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023397.

31. Ellis B, Al-Nakash S, Lamb DJ. The composition and rheology of denture adhesive. J Dent. 1980;2:109-18.

32. Espinosa JCG, Sánchez LML, Pereira MAF. Benefits of Artificial Intelligence in human talent management. Multidisciplinar (Montevideo) 2023;1:14–14. https://doi.org/10.62486/agmu202314.

33. García Alpízar B, Capote Valladares M, Morales Montes de Oca TJ. Prótesis totales y lesiones bucales en adultos mayores institucionalizados. Rev Finlay. 2012;2(1).

34. García DB, Baños LC de, Labrada NH, Santivañez JCA, García IG, García SG. Academic results during the epidemic period at the Faculty of Medical Sciences Miguel Enríquez. Data and Metadata 2023;2:27–27. https://doi.org/10.56294/dm202327.

35. García JCÁ. Between Light and Darkness: An Analysis of Altered States of Consciousness. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2023;1:98–98. https://doi.org/10.56294/piii202398.

36. Gettleman L, Nathanson D, Myerson RL. Effect of rapid curing procedures on polymer implant materials. J Prosthet Dent. 1977;37:74-82.

37. Ghani P, Picton D. Some clinical investigations on retention forces of maxillary complete dentures with the use of denture fixative. Oral Rehabil. 1994;21:631-40.

38. González WC. Evaluation of the scientific production of the Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (UBA-CONICET). Data and Metadata 2023;2:23–23. https://doi.org/10.56294/dm202323.

39. González WC. How much does a citation cost?: A case study based on CONICET’s budget. Data and Metadata 2023;2:29–29. https://doi.org/10.56294/dm202329.

40. Gotusso C. Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de resinas acrílicas sometidas a diferentes métodos de curado y pulido [Internet]. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba; 2017 [citado 24 Abr 2019]. Disponible en: https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/4837.

41. Grasso J, Rendell J, Gay T. Effect of denture adhesive on the retention and stability of maxillary dentures. J Dent. 1994;72:399-405.

42. Grasso J. Denture adhesive: changing attitudes. J Am Dent Assoc. 1996;127:90-6.

43. Guarat Casamayor MR, Izquierdo Hernández AD, Mondelo López I, Toledano Giraudi R. Prótesis dental: apuntes sobre su historia. Rev Inf Científica [Internet]. 2012;76(4).

44. Gutiérrez Alcalá R. Salud bucal en adultos mayores; 2016 [citado 12 Ago 2016].

45. He J, Li Y, Cao Y, Xue J, Zhou X. The oral microbiome diversity and its relation to human diseases. Folia Microbiol (Praha). 2015;60(1):69-80.

46. Kaneshima R. Estudo in vitro das Propriedades Físico-Mecânicas de Resinas Bisacrílicas. UNOPAR; 2016.

47. Kelsey CC, Lang BR, Wang RF. Examining patients’ responses about the effectiveness of five denture adhesive pastes. J Am Dent Assoc. 1997;128:1532-8.

48. Kennet AI. The use of denture adhesive as an aid to denture treatment. J Dent. 1989;6:711-5.

49. Krishan K. A clinical evaluation of denture adhesive. J Dent. 1967;6:550-8.

50. Kulak-Ozkan Y, Kazazoglu E, Arikan A. Oral hygiene habits, denture cleanliness, presence of yeasts and stomatitis in elderly people. J Oral Rehabil. 2002;29:300-4.

51. Lang N, Lindhe J. Periodontología clínica e implantología odontológica. 6ª ed. Buenos Aires: Panamericana; 2015.

52. Lasso A. Prevalencia del edentulismo parcial según la clasificación Kennedy en la ciudad de Quito [tesis de grado]. Quito: Universidad de las Américas, Facultad de Odontología; 2016.

53. León MP. The impact of gentrification policies on urban development. Gentrification 2023;1:4–4. https://doi.org/10.62486/gen20234.

54. Levin B, Sanders JL, Reitz PV. The use of microwave energy for processing acrylic resins. J Prosthet Dent. 1989;61:381-3.

55. Lichtensztejn M, Benavides M, Galdona C, Canova-Barrios CJ. Knowledge of students of the Faculty of Health Sciences about Music Therapy. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:35–35. https://doi.org/10.56294/mw202335.

56. Liébana J. Microbiología Oral. 2ª ed. Granada: McGraw Hill Interamericana; 2002. p. 515-26.

57. López F del RL, Ortiz VAS, Torres RGL. Utilization of the artificial intelligence for the evaluation and improvements in biosecurity protocols for the prevention of infections crossed in odonatological attention for the COVID-19. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2023;2:770–770. https://doi.org/10.56294/sctconf2023770.

58. Luengas-Aguirre MI, Sáenz-Martínez LP, Tenorio-Torres G, Garcilazo-Gómez A, Díaz-Franco. Aspectos sociales y biológicos del edentulismo en México: un problema visible de las inequidades en salud. Ciencias Clínicas. 2015;16(2):29-36.

59. Martínez YP, Ramírez ED, Collazo LM, Proenza IC, Sánchez AC, Romero LB. Occlusal changes in primary dentition after treatment of dental interferences. Odontologia (Montevideo) 2023;1:10–10. https://doi.org/10.62486/agodonto202310.

60. Medina WHC, Hernández SIH. Perceived satisfaction of users of pharmaceutical services in Yopal Casanare at COVID 19. AG Salud 2023;1:25–25. https://doi.org/10.62486/agsalud202325.

61. Millán YA, Silva RMM, Salazar RR. Epidemiology of oral cancer. Odontologia (Montevideo) 2023;1:17–17. https://doi.org/10.62486/agodonto202317.

62. Mitjans DYE, Hernandez DKD, Lorenzo-Orama DY, Colombe LMP. Educational Strategy on Sexually Transmitted Infections in Adolescents, San Juan y Martínez. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2023;1:99–99. https://doi.org/10.56294/piii202399.

63. Molina WPC, Coque SMSL, Maldonado SAD, Herrera DAF. Analysis of bacteremia risks associated with dental procedures. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2023;2:767–767. https://doi.org/10.56294/sctconf2023767.

64. Montano M de las NV, Martínez M de la CG, Lemus LP. Interdisciplinary Exploration of the Impact of Job Stress on Teachers’ Lives. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2023;3:57–57. https://doi.org/10.56294/ri202357.

65. Montano M de las NV. A comprehensive approach to the impact of job stress on women in the teaching profession. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2023;3:56–56. https://doi.org/10.56294/ri202356.

66. Montero Parrilla JM, Torres Ulloa M, Fundora Cepero M. Lesiones bucales en el paciente geriátrico portador de prótesis total. MediCiego. 2004;10(Supl 1-4).

67. Moraes IB. Critical Analysis of Health Indicators in Primary Health Care: A Brazilian Perspective. AG Salud 2023;1:28–28. https://doi.org/10.62486/agsalud202328.

68. Moron-Araujo M. La periodontitis y su relación con las enfermedades cardiovasculares. Promoción de la salud cardiovascular desde el consultorio dental. Rev Colomb Cardiol. 2021;28(5):464-472.

69. Moya P, Chappuzeau E, Caro JC, Monsalves MJ. Situación de salud oral y calidad de vida de los adultos mayores. Rev Estomatol Herediana. 2012;22(4).

70. Muñoz-Vilela AJ, Lioo-Jordan F de M, Baldeos-Ardian LA, Yovera SERY, Neri-Ayala AC, Ramos-Oyola NP. Design of an eco-efficiency system for sustainable development in the university context. Salud, Ciencia y Tecnología 2023;3:393–393. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023393.

71. Nápoles González IJ, Rivero Pérez O, García Nápoles CI, Pérez Sarduy D. Lesiones de la mucosa bucal asociadas al uso de prótesis totales en pacientes geriatras. Rev Arch Med Camagüey. 2016;20(2).

72. Negroni M. Microbiología Estomatológica: fundamentos y guía práctica. 2ª ed. Buenos Aires: Panamericana; 2009.

73. O’Donnell LE, Robertson D, Nile CJ, Cross LJ, Riggio M, Sherriff A, et al. The oral microbiome of denture wearers is influenced by levels of natural dentition. PLoS One. 2015;10(9):e0137717.

74. Ow RK, Bearn EM. A method studying the effect of adhesive on denture retention. J Dent. 1983;3:332-7.

75. Panagiotouni E, Pissiotis A, Kapari D, Kaloyannides A. Retentive ability of various denture adhesive materials: An in vitro study. J Prosthet Dent. 1995;6:578-85.

76. Peguero W, Cepeda A, Bagnara C, Silva G. Evaluación de la estabilidad del color, resistencia a la flexión y la compresión de materiales provisionales a base de bisacrilato utilizados en prótesis fija. Maestría de Prostodoncia e Implantología Oral. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Vicerrectoría; 2016.

77. Pérez Chaparro PJ, Gonçalves C, Figueiredo LC, Faveri M, Lobão E, Tamashiro N, et al. Newly identified pathogens associated with periodontitis: a systematic review. J Dent Res. 2014;93(9):846-58.

78. Pérez GAJ, Cruz JMH de la. Applications of Artificial Intelligence in Contemporary Sociology. LatIA 2023;1:12–12. https://doi.org/10.62486/latia202412.

79. Pero AC, Barbosa DB, Marra J, Ruvolo-Filho AC, Compagnoni MA. Influence of microwave polymerization method and thickness on porosity of acrylic resin. J Prosthodont. 2008;17:125-9.

80. Pino F, Mejía A. Estudio comparativo in vitro de resinas acrílicas de uso en prótesis fija provisional [Internet]. Bucaramanga: Universidad Santo Tomás; 2015 [citado 24 Abr 2019]. Disponible en: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/1772.

81. Piombino P, Genovese A, Esposito S, Moio L, Cutolo PP, Chambery A, et al. Saliva from obese individuals suppresses the release of aroma compounds from wine. PLoS One. 2014;9(1):e85611.

82. Quintana YAÁ. Work motivation as an essential component of productivity in companies in Colombia. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2023;1:97–97. https://doi.org/10.56294/piii202397.

83. Randazzo ME, Teragni E. Practice in simulators as a means of acquiring skills. Gamification and Augmented Reality 2023;1:9–9. https://doi.org/10.56294/gr20239.

84. Reitz PV, Sanders JL, Levin B. The curing of denture acrylic resins by microwave energy. Physical properties. Quintessence Int. 1985;16:547-51.

85. Restrepo LC, Londoño KJR, Pérez LMZ, Gómez AYA. Mental health in times of covid-19: an analysis of Colombia before and during the pandemic. AG Salud 2023;1:11–11. https://doi.org/10.62486/agsalud202311.

86. Rigores AF, Romero LB, Romero DL. Sistémica view of periodontal diseases. Odontologia (Montevideo) 2023;1:14–14. https://doi.org/10.62486/agodonto202314.

87. Rodríguez M, Portillo A, Lama E, Hernández S. Lesiones bucales asociadas con el uso de prótesis en pacientes de la comunidad de Kantunil, Yucatán. Rev ADM. 2014;71(5):221-5.

88. Rodríguez-Martínez C, Alvarez-Solano J, Pérez-Galavís AD, Ron M. Distance education during the COVID-19 pandemic: experience at a public university. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:32–32. https://doi.org/10.56294/mw202332.

89. Rojas L. Mala higiene en una boca con prótesis es mala combinación. CRHoy. 2015 noviembre;(1):1-5.

90. Rómulo L, Páez J, Bustillos L, Ortiz R, Velazco G, González A. Detección de la liberación del fluconazol cargado en un adhesivo protésico. Acta Bioclinica. 2015;10(5):140-8.

91. Ron M, Escalona E. The dynamic nature of scientific knowledge: an epistemological look at the research activity of human hand anthropometry. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:72–72. https://doi.org/10.56294/cid202372.

92. Ruan JD, Arana B, Helbert M, Holfman A, Navarro W. Comparación de la porosidad superficial de dos resinas acrílicas para la elaboración de provisionales.

93. Saavedra MOR. Revaluation of Property, Plant and Equipment under the criteria of IAS 16: Property, Plant and Equipment. Management (Montevideo) 2023;1:11–11. https://doi.org/10.62486/agma202311.

94. Silva LPA, Ramírez VEC. Legal implications of Law 2080 of 2021 on the guarantee of due process in sanctioning administrative law 2022 -2023. Management (Montevideo) 2023;1:18–18. https://doi.org/10.62486/agma202318.

95. Smith LSA, Schmitz V. The effect of water sorption on the glass transition temperature of poly(methyl methacrylate). Polymer. 1988;29:1871-8.

96. Solórzano F, Venegas R, Moren V, López Salvador. Determinación de monómero residual de metacrilato de metilo en 3 diferentes marcas comerciales para base de dentaduras por cromatografía de gases. Rev Odontol Mex [Internet]. 2010;14(2):91-8. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo2010/uo102d.pdf.

97. Someillán GG. E-government and Environmental Governance: Case Study Cuba. LatIA 2023;1:24–24. https://doi.org/10.62486/latia202324.

98. Stafford GD. Efficiency of denture adhesive and their possible influence on oral microorganisms. J Dent Res. 1971;4:832-5.

99. Struzycka I. The oral microbiome in dental caries. Pol J Microbiol. 2014;63(2):127-35.

100. Swartz ML, Norman RD, Phillips RW. A method for measuring retention of denture adherents: An in vivo study. J Dent. 1967;3:456-63.

101. Takeshita T, Kageyama S, Furuta M, Tsuboi H, Takeuchi K, Shibata Y, et al. Bacterial diversity in saliva and oral health-related conditions: the Hisayama Study. Sci Rep. 2016;6:22164.

102. Tarbet W, Sijverman G, Schmidt N. Maximum Incisal Biting Force in Denture Wearers as Influenced by Adequacy of Denture-bearing Tissues and the Use of an Adhesive. J Dent Res. 1981;2:115-9.

103. Tarbet WJ, Grossman E. Observations of denture-supporting tissues during six months of denture adhesive wearing. J Am Dent Assoc. 1980;101:789-93.

104. Torres LPL. Photographic images of indigenous peoples in contemporary Chilean poetry. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:76–76. https://doi.org/10.56294/cid202376.

105. Ucar Barroeta A, Rojas Méndez G, Ballester A. Acción de agentes químicos en la eliminación de Candida albicans sobre prótesis dentales. Acta Odontológica. 2007;2(45):1-9.

106. Valbuena CNA. Tools for AI-driven Development of Research Competencies. LatIA 2023;1:16–16. https://doi.org/10.62486/latia202316.

107. Wessel SW, Chen Y, Maitra A, Van Den Heuvel ER, Slomp AM, Busscher HJ, et al. Adhesion forces and composition of planktonic and adhering oral microbiomes. J Dent Res. 2014;93(1):84-8.

108. Wolfaardt JF, Cleaton-Jones P, Fatti P. The occurrence of porosity in a heat-cured poly(methyl methacrylate) denture base resin. J Prosthet Dent. 1986;55:393-400.

109. Zambrano LMV, Pallerols GMC, Quitero FL, Moreira MAB. A comprehensive approach to the multicultural environment and well-being from the People, Ethnicity and Culture approach in the Ecuadorian context. Salud, Ciencia y Tecnología 2023;3:403–403. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023403.

110. Zapata RE, Guerrero JAO, Narváez FJS, Andrade JMM. Leadership styles: a study in Latin America, the United States and Europe. Salud, Ciencia y Tecnología 2023;3:401–401. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023401.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Lucia Baños.

Curación de datos: Lucia Baños.

Análisis formal: Lucia Baños.

Redacción – borrador original: Lucia Baños.

Redacción – revisión y edición: Lucia Baños.