doi: 10.56294/hl2023200

ORIGINAL

Self-medication among students of the UAI School of Dentistry

Automedicación entre los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UAI

Solange Sandoval Zenzano1, Nancy Lidia Fuentecilla1,

José Alberto Grandinetti1, María Isabel Brusca1 ![]() , María Laura Garzon1

, María Laura Garzon1 ![]() , Atilio Vela Ferreira1

, Atilio Vela Ferreira1

1Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Carrera de Odontología. Buenos Aires, Argentina.

Citar como: Sandoval Zenzano S, Fuentecilla NL, Grandinetti JA, Brusca MI, Garzon ML, Vela Ferreira A. Self-medication among students of the UAI School of Dentistry. Health Leadership and Quality of Life. 2023; 2:200. https://doi.org/10.56294/hl2023200

Enviado: 23-05-2023 Revisado: 25-08-2023 Aceptado: 09-11-2023 Publicado: 10-11-2023

Editor:

PhD.

Prof. Neela Satheesh ![]()

ABSTRACT

Introduction: self-medication is a common practice that carries potential health risks, especially in young and educated populations such as university students. This study aims to determine whether students of the School of Dentistry of the Universidad Abierta Interamericana (UAI) practice self-medication, to describe associated factors, the reasons for this practice, the most commonly used medications and to explore the consequences reported in the literature in the short, medium and long term.

Method: a cross-sectional study was conducted using a structured survey designed in Google Forms, delivered directly and anonymously. Sixty-eight third, fourth and fifth year dental students participated. The instrument assessed the prevalence of self-medication, related factors, medications used and reasons for self-medication.

Results: of the 68 students invited, 60 responded, reaching a response rate of 88,24 %. The majority were women (65 %) and the predominant age range was 20 to 25 years old and over 30 years old, each representing 41 %. Eighty-seven percent of the participants admitted having practiced self-medication at least once. The most commonly used medications were nonsteroidal anti-inflammatory analgesics (NSAIDs) in 50 % of cases, followed by antibiotics (28 %), with amoxicillin being the most frequent antibiotic. The main form of access was direct purchase in pharmacies (56 %), while 27 % obtained the drugs from family, friends or at work. The most common reason for self-medicating was considering that the symptoms were not serious enough to require a medical consultation (46 %).

Conclusions: self-medication is a widespread practice among students at the UAI School of Dentistry, influenced mainly by the perceived mildness of symptoms, recommendations from family and friends, and lack of time to go to the doctor. These results are consistent with the literature, which indicates a high prevalence of self-medication in university students and the associated risks.

Keywords: Self-Medication; University Students; Medications; Associated Factors; Prevalence.

RESUMEN

Introducción: la automedicación es una práctica común que conlleva riesgos potenciales para la salud, especialmente en poblaciones jóvenes y educadas como los estudiantes universitarios. Este estudio tiene como objetivo determinar si los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) practican la automedicación, describir factores asociados, las razones para esta práctica, los medicamentos más utilizados y explorar las consecuencias reportadas en la literatura a corto, mediano y largo plazo.

Método: se realizó un estudio transversal mediante una encuesta estructurada diseñada en Google Forms, entregada de forma directa y anónima. Participaron 68 estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la carrera de Odontología. El instrumento evaluó la prevalencia de automedicación, los factores relacionados, los medicamentos utilizados y los motivos para automedicarse.

Resultados: de los 68 estudiantes invitados, respondieron 60, alcanzando una tasa de respuesta del 88,24 %. La mayoría fueron mujeres (65 %) y el rango etario predominante fue de 20 a 25 años y mayores de 30 años, cada uno representando el 41 %. El 87 % de los participantes admitió haber practicado automedicación al menos una vez. Los medicamentos más utilizados fueron los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) en el 50 % de los casos, seguidos por los antibióticos (28 %), siendo la amoxicilina el antibiótico más frecuente. La principal forma de acceso fue la compra directa en farmacias (56 %), mientras que el 27 % obtuvo los medicamentos de familiares, amigos o en el trabajo. La razón más común para automedicarse fue considerar que los síntomas no eran lo suficientemente graves como para requerir una consulta médica (46 %).

Conclusiones: la automedicación es una práctica ampliamente difundida entre los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UAI, influenciada principalmente por la percepción de levedad de los síntomas, recomendaciones de familiares y amigos, y la falta de tiempo para acudir al médico. Estos resultados son consistentes con la literatura, que señala una alta prevalencia de automedicación en estudiantes universitarios y los riesgos asociados.

Palabras clave: Automedicación; Estudiantes Universitarios; Medicamentos; Factores Asociados; Prevalencia.

INTRODUCCIÓN

Dado que la automedicación es considerada un problema de Salud Pública y posee una elevada prevalencia entre los profesionales de salud, se ha decidido estudiar esta problemática entre estudiantes de la Carrera de Odontología de la UAI. Esto se fundamenta en la accesibilidad para describir a este sector dentro de la población blanco.(1,2)

Como ya se ha comentado, se ha observado que muchos estudiantes de las carreras del área suelen manejar sus problemas de salud más comunes a través del autodiagnóstico y consecuente automedicación, por considerar que podría ser más fácil y eficiente esta conducta a través del tiempo; por ello, la automedicación se haya convertido en un fenómeno cada vez más frecuente por múltiples factores personales, económicos, sociales y culturales. Por otra parte, existe evidencia acerca de que millones de personas acuden a la automedicación para evitar ser revisados y evaluados por un profesional de la salud, al mismo tiempo de ahorrar el tiempo que llevaría conseguir turnos, perder lucro cesante, generar costos económicos, etc. También, particularmente en Latinoamérica, la automedicación puede verse asociada a una escasa accesibilidad a servicios médicos de calidad: sería el caso de los estudiantes que viven en zonas desfavorecidas y confían en sus conocimientos parcialmente conseguidos hasta el presente, no exento de satisfacción por solucionar sus propios problemas sencillos de salud. Sin embargo, esta falta de accesibilidad para la atención médica de calidad no ocurre exclusivamente en Latinoamérica: esta práctica se ha observado en países como Canadá, China, Italia y Alemania. Más allá del acotado aporte que pueda hacer este estudio descriptivo para abordar el problema estudiado, quienes accedan al mismo como profesionales de la salud preocupados por el fenómeno de la automedicación, podrían motivarse para la divulgación y la educación comunitaria sobre los peligros que conlleva esta práctica inadecuada.(3)

Entre los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UAI, la práctica de la automedicación ¿es un fenómeno prevalente?

Objetivo

Determinar la prevalencia de la automedicación en un grupo de estudiantes de la Facultad de Odontología de la UAI.

MÉTODO

Aspectos éticos

El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la UAI. Así mismo, a pesar de no llevaron a cabo intervenciones clínico-asistenciales, se hizo uso de un Consentimiento Informado para los participantes, previamente a la encuesta.

Diseño del estudio

Se llevó a cabo un diseño de corte transversal mediante una encuesta como instrumento elegido para describir el conocimiento y actitud de los participantes hacia la automedicación. La muestra está constituida por 60 estudiantes de la Facultad de Odontología de la UAI, pertenecientes a tercero, cuarto y quinto año. La encuesta fue realizada a través de un formulario Google Forms para identificar la prevalencia de la automedicación, determinar su conocimiento sobre los medicamentos, su comportamiento, y la actitud y posición de los participantes ante la automedicación.

De un total de 68 estudiantes pertenecientes a tercero, cuarto y quinto año, 60 accedieron a responder la encuesta, suponiendo una tasa de respuesta de 88,24 %.

Se diseñó un cuestionario directo, autoadministrado y anónimo, que incluyó 12 preguntas, dividido en tres secciones. La primera sección obtenía información sobre los datos sociodemográficos de los participantes en la encuesta. La segunda sección contenía información relacionada con los conocimientos, actitudes e información sobre los medicamentos. La tercera sección contenía información relacionada con el comportamiento de la automedicación.

Se informó a los participantes sobre la anonimidad y confidencialidad de la información brindada.

Descripción de la encuesta

Grupo de preguntas relativas a las características sociodemográficas

La primera sección del cuestionario contenía información relacionada con los detalles sociodemográficos de los participantes en la encuesta, como la edad, el sexo, el estado civil y la afiliación a obras sociales.

Grupo de preguntas relativas al conocimiento, actitud e información sobre los medicamentos

La segunda sección del cuestionario contenía información relacionada con los conocimientos, la actitud e información necesaria y básica sobre el uso de los medicamentos, como, por ejemplo, qué piensa de la automedicación para el autocuidado de la salud, para qué se utilizan los medicamentos, por ejemplo, la frecuencia y tipo de medicamento administrado, la obtención del medicamento, así como los factores que influyeron en la toma de este.

Grupo de preguntas relativas al comportamiento relacionado con la automedicación con antibióticos

La tercera sección del cuestionario contenía preguntas relacionadas con el comportamiento del participante sobre la automedicación específica a los antibióticos, como en qué momento hace uso de la medicación, así como, si el fármaco generó el efecto deseado.

RESULTADOS

Edad, sexo y cobertura social de la muestra

Para fines descriptivos, la muestra estuvo conformada por 60 participantes, de los cuales el 65 % eran mujeres y el 35 % hombres. El rango etario se distribuyó de la siguiente manera:

· Menores de 20 años: 3 %.

· Entre 20 y 25: 41 %.

· Entre 25 y 30: 16 %.

· Mayores de 30: 41 %.

El 80 % de la muestra cuenta con obra social.

Conocimiento, actitud e información sobre los medicamentos

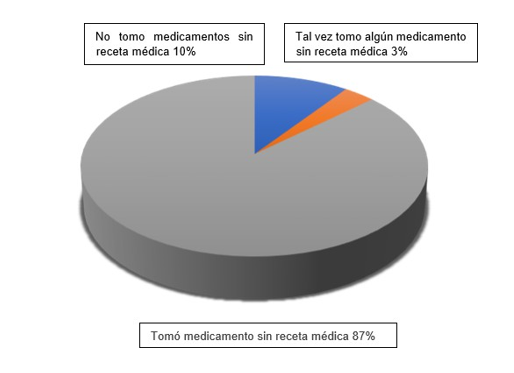

En esta sección se relevó la información relacionada con el conocimiento, la actitud e información necesaria y básica sobre el uso de los medicamentos. Como muestra la figura siguiente, el 87 % de los encuestados ha consumido, al menos una vez, medicamentos sin prescripción médica; el 3 % cree que alguna vez lo hizo y el 10 % nunca tomó medicamentos sin receta médica.

Figura 1. ¿Tomó alguna vez medicamentos sin receta médica?

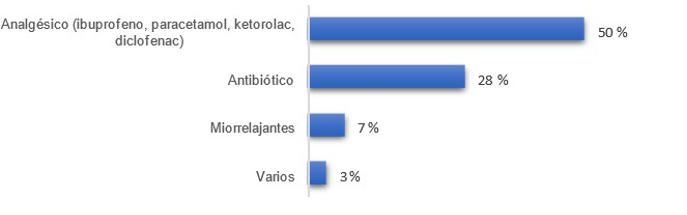

El grupo farmacológico de mayor consumo ha sido el de los AINEs: ibuprofeno, paracetamol, keterolac y diclofenac.

La figura 2 permite observar que el 50 % se automedica con estos fármacos. En segundo lugar se encuentran los antibióticos con un 28 % de encuestados y seguido en tercer lugar, un 7 % por miorrelajantes.

Figura 2. Tipo de producto automedicado

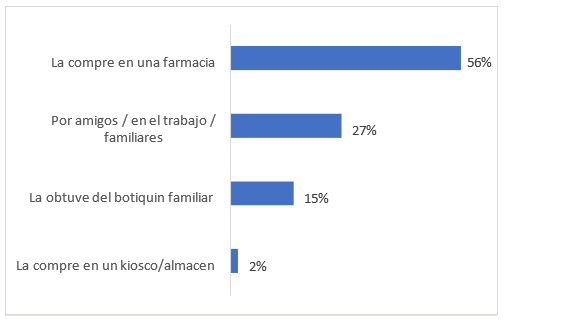

La forma en que los entrevistados han accedido a sus medicamentos, ha sido, en el 56 % de los casos, directamente en la farmacia; obviamente, sin la receta correspondiente. El 27 % los obtuvo de familiares, amigos o en el trabajo; el 15 % contaba con ellos en su botiquín personal o familiar y el 2 % pudo comprarlos en un kiosco o almacén.

Figura 3. Forma en que accedió a sus medicamentos

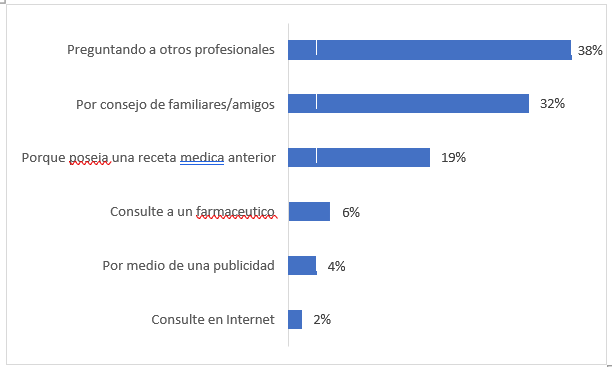

La forma de determinar qué medicamento era el adecuado fue, en el 38 % de los estudiantes encuestados, mediante consulta informal a otros profesionales; el 32 %, siguiendo el consejo de familiares o amigos; el 19 %, utilizando alguna receta médica anterior; el 6 % consultó con un farmacéutico; el 4 % se guió por la publicidad y el 2 % consultó por Internet.

Figura 4. Cómo determinó el medicamento adecuado que necesitaba

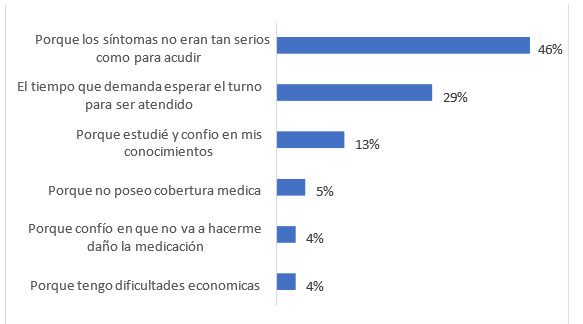

La última de las preguntas de este grupo fue en relación al motivo por el cual no consultaron a un médico. Las respuestas, como se detallan en la figura 5, fue:

· Porque consideraban que los síntomas no eran tan serios (46 %).

· Por el tiempo que demanda ser atendido en consulta médica (29 %).

· Porque confía en sus conocimientos (13 %).

· Porque no posee cobertura médica (5 %).

· Por dificultades económicas (4 %).

· Porque confía en que el medicamento seleccionado no iba a hacerle daño alguno (4 %).

Figura 5. Motivo por el cual no consultó a un médico

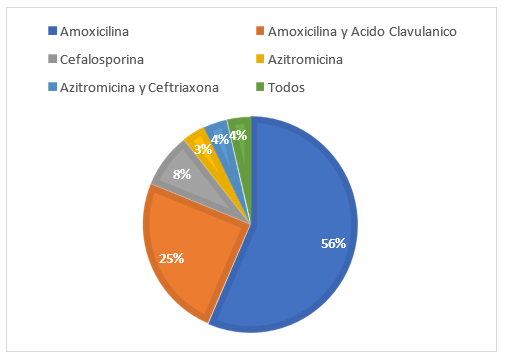

Comportamiento relacionado con la automedicación con antibióticos Esta tercera sección del cuestionario analiza el comportamiento de los participantes sobre la automedicación con antibióticos. Al respecto, las respuestas se observan en la figura 6 donde claramente lo más automedicado es la amoxicilina en el 48 % de los casos, sumado al amoxicilina y ácido clavulánico en conjunto (21 %) conforman la gran mayoría. La cefalosporina fue consumida en el 7 % de los casos.

Figura 6. Si en una respuesta anterior fueron los antibióticos los medicamentos automedicados ¿cuál de los siguientes fue el elegido?

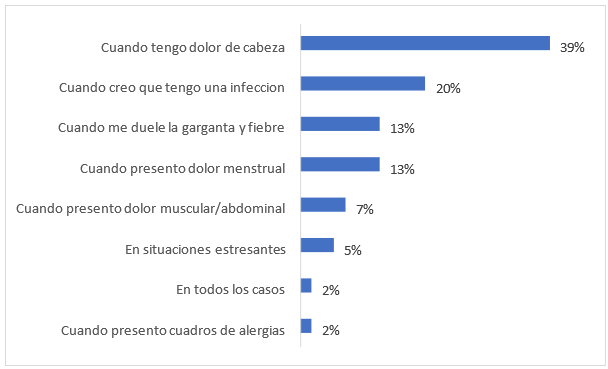

Figura 7. ¿Cuáles fueron los síntomas responsables que lo llevaron a automedicarse (antibióticos, AINES, etc)?

Los síntomas más frecuentes que condujeron a la automedicación fueron: dolor de cabeza (39 %), una infección (20 %), dolor de garganta y fiebre (13 %), dolores menstruales (13 %), dolores musculares (7 %) o situaciones estresantes (5 %).

Finalmente, los participantes afirmaron que, en el 97 % de las veces, la medicación utilizada tuvo el efecto esperado.

DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta que la muestra de estudiantes evidenció un 50 % de uso automedicado de antinflamatorios y analgésicos, queremos poner énfasis en las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que esa acción representa en la salud. La estadística arrojo un 50 % de consumo de AINEs. Entre potenciales consecuencias, ya se habló del daño en los aparatos digestivo y renal. En caso de ingesta simultanea de alcohol con los AINEs, se incrementa el riesgo de daño gástrico al estimularse la secreción ácida, con la ya mencionada escala de daño desde simples erosiones y sintomatología de pirosis, hasta úlceras y hemorragias digestivas severas y sintomáticas.(4,5,6,7,8)

El alcohol y muchos de los medicamentos mencionados anteriormente se biotransforman en el hígado. Aunque en el estudio no estaba incluido el consumo de alcohol, vale la pena mencionarlo ya que es un hábito frecuente en la edad joven y el estilo de vida juvenil.(9,10,11,12)

Por otra parte, algunos profesionales de la salud les preocupan que las personas estén abusando de los antibióticos, pero lo que preocupa de los alumnos encuestados de la UAI (28 %) es que a largo plazo puedan desarrollar resistencia a los antibióticos. Alexander Fleming, en su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1945, dijo: “Existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico, y, al exponer a los microbios a una cantidad no letal del medicamento, los haga resistentes”.

Este estudio no ha indagado con qué intención específica, los estudiantes compran sus antibióticos; sí sabemos que el 32 % consulto a un amigo o familiar. Una vez más comprobamos que el uso de la automedicación es un peligro para la salud general.(13,14,15,16,17)

Desde otra perspectiva, los estudios realizados en los países en desarrollo han documentado la prevalencia de la automedicación con diversos tipos de fármacos, entre el 40,7 y el 81,8 %. Los antibióticos han sido los medicamentos que mayormente se encuentran implicados en las prácticas de automedicación. (18,19)

De acuerdo con Bustamante y cols. en el campo odontológico, la prevalencia de la automedicación fue del 88,31 % y siendo los fármacos de mayor demanda de prescripción los antiinflamatorios (31 %), lo que significó que esta práctica es alta, principalmente en los adultos jóvenes.(20,21,22) Por el contrario en otro estudio se plantea que los antibióticos fueron los medicamentos con más automedicación y que, aproximadamente una quinta parte de los antibióticos adquiridos en farmacias privadas fue debido a la automedicación, siendo esta práctica una gran preocupación, debido a las múltiples consecuencias que ocasiona, como la resistencia bacteriana, retraso en el tratamiento adecuado de la enfermedad, una elección incorrecta de los antimicrobianos, uso insuficiente e inadecuada de las dosis de los antibióticos y un tratamiento innecesario. Las prácticas anteriores invalidan el principio racional del uso de medicamentos, por lo que dentro de este contexto se han realizado múltiples estudios sobre la automedicación en estudiantes universitarios de Medicina, Odontología y Farmacia en diversas partes del mundo.(22,23,24) Sin embargo, en Argentina, hay pocos estudios que han evaluado la prevalencia de automedicación en estudiantes de Medicina y Odontología; el estudio de cohorte realizado en 143 estudiantes del internado rotatorio de la Ciudad de Corrientes Capital determinó que 76,71 % se automedicaron por conocimientos propios –en comparación con el 13 % de la muestra del estudio que lo hizo por su confianza en sus conocimientos–, 10,96 % que lo hizo por recomendaciones de amigos y familiares –comparado con el 32 % del estudio– y 1,37 % por publicidad, variable que obtuvo un 4 % en el estudio. De acuerdo con el tipo de medicamento con mayor automedicación fueron los AINES con 41,98 % (en comparación con 50 % de la automedicación en la investigación), seguido del 16,41 % con antibióticos (28 % en la investigación) y anticonceptivos con 9,54 % (variable no valorable en el estudio).(25,26,27,28) A partir del análisis de los resultados de este trabajo y a pesar de que los porcentajes divididos por variables no son similares a los de la investigación, la alta prevalencia de la automedicación si fue similar, con un 76,71 %.(29,30) Así mismo, otro estudio realizado en la Facultad de Odontología de la UNNE, reveló que cerca del 84 % de los estudiantes reconoció haberse automedicado en alguna ocasión, afirmando que la gran parte de los medicamentos autoadministrados logró surtir el efecto terapéutico deseado, lo que coincide con el 97 % de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UAI que afirmaron el cumplimiento del efecto deseado del medicamento. Así mismo, los fármacos más utilizados fueron los AINE’s (63 % en concreto con ácido acetilsalicílico) y los fármacos para la sintomatología musculoesquelética (dato que coincide con el 7 % de los estudiantes del estudio que se automedico con miorrelajantes).(31,32,33,34) Otro estudio, realizado por Castronuovo en la Plata en estudiantes de Medicina, las modalidades terapéuticas con las que los estudiantes se automedicaron con mayor frecuencia fueron los AINEs con 53 %, los antigripales en 23 % y los antibióticos en un 11 %, datos que coinciden con los arrojados en el estudio.(35,36,37) Al ser los AINEs los medicamentos con mayor prevalencia de automedicación entre la población estudiantil, puede que esto sea a causa de dolor e inflamación de las vías aéreas, cefaleas, dismenorreas o migraña crónica. La automedicación en Argentina es una ‘’enfermedad silenciosa’’ que afecta a gran parte de la población, afectando y poniendo en riesgo la salud de la población, incluyendo la de los estudiantes de Medicina y Odontología, razón que coincide con el dato estimado de que 3 de 4 argentinos se automedique sin previa consulta médica. Con respecto a este estudio, los datos demográficos han mostrado que el 65 % de los participantes eran mujeres y 35 % hombres, con edad media entre 25,1+-6 meses, mientras que diversos estudios han mostrado que gran parte de la muestra poblacional mantiene una proporción entre hombres y mujeres con edades medias de entre 32,2 y con un porcentaje mayor del 60 % correspondiente a las mujeres.(38,39,40,41) En otros estudios con diseño metodológico similar a esta investigación, la prevalencia de la automedicación entre estudiantes de Odontología fue del 90 % teniendo resultados similares con la investigación (87 %) y en comparación con estudiantes de Odontología de países asiáticos y europeos, donde el 81,9 a 84 % de los futuros odontólogos se habían automedicado.(42,43,44,45,46,47,48) Este estudio ha mostrado una prevalencia mayor sobre la automedicación entre los estudiantes de Odontología en comparación con otras investigaciones, como el 48,3 % de los estudiantes que lo hicieron en un estudio descriptivo de una Universidad al oeste de Nepal, 40,9 % en Pune, 57,05 % en Bengala Occidental, el 65 % en Calcuta y 71,7 % en la región de Nagpur, India.(49,50,51,52,53,54)

Lo anterior puede deberse a factores culturales, sociales, económicos o a disponibilidad mayor de recursos sanitarios o una menor disponibilidad de medicamentos sin receta; sin embargo, en comparación con los estudios realizados en Argentina muestran datos similares, así como en estudios realizados en América Latina. Por ejemplo, el estudio longitudinal mostró que el 96,67 % de los estudiantes de Odontología de sexto a décimo semestre se automedican, esto posiblemente a que el conocimiento y formación pudo haber sido un aspecto determinante para representar la gran diferencia entre los porcentajes con otras universidades colombianas, incluso con estudiantes de medicina, con una prevalencia de entre 56,1 y 79,3 %.(55,56,57,58,59) Otro estudio realizado en Ecuador confirmo valores muy altos entre los alumnos, con una prevalencia del 84 % de los participantes sobre el uso de esta práctica.(61,62,63) En cuanto a la relación entre la práctica de automedicación y el sexo de los estudiantes, para el presente estudio no fue uno de los objetivos, sin embargo, en otras investigaciones se obtuvo que las mujeres se automedicaron más que los hombres, 98,15 y 94,93 %36, resultados que también coinciden con los obtenidos del proyecto, dónde las mujeres tuvieron una diferencia leve a su favor.(64,65,66,67,68) En cuanto a los síntomas más frecuentes en los que los estudiantes generan la práctica de la automedicación, se obtuvo que el dolor de cabeza fue el principal motivo, con 39 % de los encuestados, que reportaron que el síntoma más frecuente entre los estudiantes de Medicina en una Universidad de la India fue del 33,2 %.(69,70,71,72,73) Los medicamentos más utilizados en la automedicación del presente estudio fueron los analgésicos –incluidos el ibuprofen, paracetamol, ketorolac y diclofenac –, resultados que son similares a los de otro estudio en la Universidad del Rosario en Colombia, realizado en estudiantes de medicina, donde se determinó que el acetaminofén (paracetamol) es el medicamento más utilizado, siendo la levedad de los síntomas el principal motivo por el cual los participantes se automedicaban.(74,75,76) Algunas investigaciones han reportado que el principal motivo de automedicación es no creer necesario consultar al médico, hecho que hace que la automedicación también resulte una opción más económica para el tratamiento de las enfermedades, incluidas las infecciones.(77,78,79) Uno de los objetivos de este trabajo fue determinar los principales factores asociados con la automedicación de antibióticos en los estudiantes de Odontología de la Facultad de Odontología de la UAI.(80) Las penicilinas son uno de los antibióticos con mayor índice de automedicación, debido a su relativa seguridad, amplio espectro, son económicas y rara vez tienen efectos adversos graves, lo que los hace uno de los blancos principales para la automedicación, con la amoxicilina como la penicilina más utilizada en la automedicación, seguido de su composición con ácido clavulánico.(81,82) En Europa, de acuerdo con el estudio, se observó que las tetraciclinas son uno de los antibióticos más utilizados, justificando su uso en la diarrea infecciosa, especialmente la doxiciclina, medicamento más vendido sin receta en los últimos cinco años. También, el uso evidente de los antibióticos mencionados, se ha documentado en otras partes de Europa, incluido en la trimetoprima/sulfametoxazol, clindamicina, claritromicina, norfloxacina y cefuroxima, representando en 2004, el 90 % de las ventas de antibióticos sin receta. Otros fármacos utilizados en la automedicación en un estudio realizado con estudiantes de Odontología de Nigeria, ha sido la eritromicina y ciprofloxacino. En el estudio, el antibiótico más automedicado fue la amoxicilina y la amoxicilina con ácido clavulánico, seguido de las cefalosporinas (56, 25 y 8 % respectivamente).(83) Se ha documentado que la automedicación para el tratamiento de enfermedades e infecciones específicas en la población estudiantil pueden obtenerse con base en la experiencia previa, en páginas web, otras personas importantes, colegas e incluso de desconocidos.

CONCLUSIONES

Los niveles de automedicación en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UAI, son muy elevados con una prevalencia del 87 %. Los medicamentos principales que estuvieron involucrados en la automedicación fueron los AINE’s, seguido de los antibióticos y los miorelajantes, sugiriendo que esta práctica se debe a que los estudiantes consideran que los síntomas no eran tan graves como para buscar atención médica y los tiempos de espera para el acceso a la salud son elevados, lo que indica una potencial deficiencia a nivel de las diferentes instancias de Atención Primaria a la Salud en Argentina. El estudio muestra diversas limitantes, como una población de estudio reducida, la no realización de correlaciones entre el motivo de automedicación y datos sociodemográficos, así como el desconocimiento de variables importantes como la relación entre sintomatología y medicamentos, lo que puede llegar a formular sesgos en la información. Lo que es puntual concluir es que la automedicación es una práctica que indica un uso irracional de los medicamentos, sustentado con otras investigaciones entre el futuro personal médico, y donde todos los medicamentos requieren necesariamente prescripción médica. Por último, es importante seguir las recomendaciones de los profesionales médicos y evitar la automedicación, con la finalidad de concientizar a la sociedad en general y evitar las diversas complicaciones que conlleva la automedicación, incluyendo el riesgo de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aguado MI, Nuñez M, Dos Santos Antola L, Bregni C. Automedicación en estudiantes de Farmacia de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Acta Farm Bonaerense. 2005;24:271–6.

2. Alghadeer S, Aljuaydi K, Babelghaith S, Alhammad A, Alarifi MN. Self-medication with antibiotics in Saudi Arabia. Saudi Pharm J. 2018;26(5):719–24.

3. Altamirano V, Hauyón K, Mansilla E, Matamala F, Morales I, Maury-Sintjago E, et al. Automedicación en estudiantes de una residencia universitaria en Chillán, Chile. Rev Cubana Salud Pública. 2019;45(1):e1189.

4. Amado DPA, Diaz FAC, Pantoja R del PC, Sanchez LMB. Benefits of Artificial Intelligence and its Innovation in Organizations. Multidisciplinar (Montevideo) 2023;1:15–15. https://doi.org/10.62486/agmu202315.

5. Araneo J, Escudero FI, Arbizu MAM, Trivarelli CB, Dooren MCVD, Lichtensztejn M, et al. Wellness and Integrative Health Education Campaign by undergraduate students in Music Therapy. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:117–117. https://doi.org/10.56294/cid2023117.

6. Araóz N, Aguirre JM, Aquino MF, Courtis C, Ramos M. Automedicación en estudiantes del internado rotatorio. Rev Posgrado VIA Cátedra Med. 2012;197:1–18.

7. Arellano JF, Pineda EA, Luisa M, Zarco A, Aburto IA, Arellano DU. Academic stress in first year students in the career of Medical Surgeon of the Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM, 2022. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:37–37. https://doi.org/10.56294/mw202337.

8. Argote DG. Thematic Specialization of Institutions with Academic Programs in the Field of Data Science. Data and Metadata 2023;2:24–24. https://doi.org/10.56294/dm202324.

9. Arria AM, Du Pont RL. Nonmedical prescription stimulant use among college students: why we need to do something and what we need to do. J Addict Dis. 2012;29(4):417–26.

10. Asencios-Trujillo L, Asencios-Trujillo L, Rosa-Longobardi CL. Quality of Life during the Covid-19 pandemic in University Teachers in a Province in Southern Lima. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2023;2:448–448. https://doi.org/10.56294/sctconf2023448.

11. Aveiro-Róbalo TR, Pérez-Del-Vallín V. Gamification for well-being: applications for health and fitness. Gamification and Augmented Reality 2023;1:16–16. https://doi.org/10.56294/gr202316.

12. Bustamante D, Caparó D, Cuenca K. Automedicación en el campo odontológico en una población adulta. Arch Venez Farmacol Ter. 2021;40(8):1–8.

13. Cáceres YMM. Management of pain reduction in mechanically ventilated care subjects. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2023;3:59–59. https://doi.org/10.56294/ri202359.

14. Cardozo GT. Community development promoted by policies: an analysis from the perspective of gentrification. Gentrification 2023;1:3–3. https://doi.org/10.62486/gen20233.

15. Castronuovo C, Chiclana F, Giosso L, Pensa G, Prario M, Rebollo V, et al. Automedicación en estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Lat Am J Pharm. 2007;26:937–44.

16. Chalasani NP, Hayashi PH, Bonkovsky HL, et al. ACG Clinical Guideline: the diagnosis and management of idiosyncratic drug-induced liver injury. Am J Gastroenterol. 2014;109(7):950–66.

17. Cole S. Who will develop new antibacterial agents? Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2014;369(1645):20130430.

18. Cornejo E. Automedicación en estudiantes del campus de la Universidad Católica de Córdoba. 2017. Available from: http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/1568/1/TF_Cornejo.pdf

19. Correa CEM, Rodríguez DRN, Cadena JMQ, Alvarado JEA, Baños LC de. Umbilical reconstruction without flap after abdominoplasty. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2023;2:445–445. https://doi.org/10.56294/sctconf2023445.

20. Díaz-Ronceros E, Hernández-Amasifuen ÁD, Marín-Rodriguez WJ, Girón DA, Ausejo-Sánchez JL, Muñoz-Vilela AJ, et al. Design and implementation of a low-cost orbital shaker for laboratories. Salud, Ciencia y Tecnología 2023;3:397–397. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023397.

21. Dimova R, Dimitrova D, Semerdjieva M, Doikov I. Patient attitudes and patterns of self-medication with antibiotics – a cross-sectional study in Bulgaria. 2014.

22. Ehgiator O, Azodo CC, Ehikhamenor EE. Self-medication with antibiotics among Nigerian dental students. Tanz Dent J. 2010;16(2):48–54.

23. Espinosa JCG, Sánchez LML, Pereira MAF. Benefits of Artificial Intelligence in human talent management. Multidisciplinar (Montevideo) 2023;1:14–14. https://doi.org/10.62486/agmu202314.

24. Fajardo A, Méndez F, Hernández J, Molina L, Tarazona A, Nossa C, et al. La automedicación de antibióticos: un problema de salud pública. Salud Barranquilla. 2013;29(2):226–35.

25. Feria M. Fármacos analgésicos antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos. Antiartríticos. In: Flórez J, editor. Farmacología Humana. 6th ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2014. p. 348–74.

26. Galato D, Galafassi LM, Alano GM, Trauthman SC. Responsible self-medication: review of the process of pharmaceutical attendance. Braz J Pharm Sci. 2019;45(4):626–33.

27. García DB, Baños LC de, Labrada NH, Santivañez JCA, García IG, García SG. Academic results during the epidemic period at the Faculty of Medical Sciences Miguel Enríquez. Data and Metadata 2023;2:27–27. https://doi.org/10.56294/dm202327.

28. García JCÁ. Between Light and Darkness: An Analysis of Altered States of Consciousness. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2023;1:98–98. https://doi.org/10.56294/piii202398.

29. González J, Orero A, Prieto J. Storage of antibiotics in Spanish households. Rev Esp Quimioter. 2006;19:275–85.

30. González WC. Evaluation of the scientific production of the Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (UBA-CONICET). Data and Metadata 2023;2:23–23. https://doi.org/10.56294/dm202323.

31. González WC. How much does a citation cost?: A case study based on CONICET’s budget. Data and Metadata 2023;2:29–29. https://doi.org/10.56294/dm202329.

32. Guidelines for the regulatory assessment of medicinal products for use in self-medication. Geneva: World Health Organization; 2000. Available from: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2218e/s2218e.pdf (cited 2022 Jun 14).

33. Helle AC, Wycoff AM, Griffin SA, Freeman LK, Vebares TL, Rodriguez Zapata EM, Trull TJ. Co-use of medication and alcohol: the influence on subjectives of intoxication and affect. Pers Disord. 2022;13(1):75–83.

34. Hong SH, Spadaro D, West D, Tak SH. Patient valuation of pharmacist services for self-care with OTC medications. J Clin Pharm Ther. 2015;30(3):193–9.

35. Kumar N, Kanchan T, Unnikrishnan B, Rekha T, Mithra P, Kulkarni V, et al. Perceptions and practices of self-medication among medical students in coastal South India. PLoS One. 2013;8(8):e72247.

36. León MP. The impact of gentrification policies on urban development. Gentrification 2023;1:4–4. https://doi.org/10.62486/gen20234.

37. Lichtensztejn M, Benavides M, Galdona C, Canova-Barrios CJ. Knowledge of students of the Faculty of Health Sciences about Music Therapy. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:35–35. https://doi.org/10.56294/mw202335.

38. López F del RL, Ortiz VAS, Torres RGL. Utilization of the artificial intelligence for the evaluation and improvements in biosecurity protocols for the prevention of infections crossed in odonatological attention for the COVID-19. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2023;2:770–770. https://doi.org/10.56294/sctconf2023770.

39. López-Cabra CA, Gálvez-Bermúdez JM, Domínguez CD, Urbina-Bonilla AdP, Calderón-Ospina CA, Vallejos-Narváez Á. Automedicación en estudiantes de medicina de la Universidad del Rosario en Bogotá D.C., Colombia. Rev Colomb Cienc Quím Farm. 2016;45(3):374–84.

40. Lukovic J, Miletic V, Pekmezovic T, Trajkovic G, Ratkovic N, Aleksic D, et al. Self-Medication Practices and Risk Factors for Self-Medication among Medical Students in Belgrade, Serbia. PLoS One. 2014;9(12):e114644.

41. Martínez YP, Ramírez ED, Collazo LM, Proenza IC, Sánchez AC, Romero LB. Occlusal changes in primary dentition after treatment of dental interferences. Odontologia (Montevideo) 2023;1:10–10. https://doi.org/10.62486/agodonto202310.

42. Martins AP, Miranda AC, Mendes Z, Soares MA, Ferreira P, Nogueira A. Self-medication in a Portuguese urban population: a prevalence study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012;11:409–14.

43. Matuz M, Benko R, Doro P, Hajdu E, Soos G. Non-prescription antibiotic use in Hungary. Pharm World Sci. 2007;29:695–8.

44. Mediavilla A, Flórez J, García-Lobo JM. Farmacología de las enfermedades infecciosas: principios generales, selección y asociaciones de antibióticos. In: Flórez J, editor. Farmacología Humana. 6th ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2014. p. 945–66.

45. Medina WHC, Hernández SIH. Perceived satisfaction of users of pharmaceutical services in Yopal Casanare at COVID 19. AG Salud 2023;1:25–25. https://doi.org/10.62486/agsalud202325.

46. Meechan R, Mason V, Catling J. The impact of an integrated pharmacology and medicines management curriculum for undergraduate adult nursing students on the acquisition of applied. Nurse Educ Today. 2016;31(4):383–9.

47. Mejía K, Báez A, Cordero D, Acevedo CJ. Automedicación en estudiantes de Odontología de sexto a décimo semestre de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Santander. Universidad de Santo Tomás, Bucaramanga. 2019. Available from: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/17190/2019Mej%C3%adaKatherine.pdf?sequence=1&isAllowed=y

48. Millán YA, Silva RMM, Salazar RR. Epidemiology of oral cancer. Odontologia (Montevideo) 2023;1:17–17. https://doi.org/10.62486/agodonto202317.

49. Mitjans DYE, Hernandez DKD, Lorenzo-Orama DY, Colombe LMP. Educational Strategy on Sexually Transmitted Infections in Adolescents, San Juan y Martínez. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2023;1:99–99. https://doi.org/10.56294/piii202399.

50. Molina WPC, Coque SMSL, Maldonado SAD, Herrera DAF. Analysis of bacteremia risks associated with dental procedures. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2023;2:767–767. https://doi.org/10.56294/sctconf2023767.

51. Montano M de las NV, Martínez M de la CG, Lemus LP. Interdisciplinary Exploration of the Impact of Job Stress on Teachers’ Lives. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2023;3:57–57. https://doi.org/10.56294/ri202357.

52. Montano M de las NV. A comprehensive approach to the impact of job stress on women in the teaching profession. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2023;3:56–56. https://doi.org/10.56294/ri202356.

53. Moraes IB. Critical Analysis of Health Indicators in Primary Health Care: A Brazilian Perspective. AG Salud 2023;1:28–28. https://doi.org/10.62486/agsalud202328.

54. Muñoz-Vilela AJ, Lioo-Jordan F de M, Baldeos-Ardian LA, Yovera SERY, Neri-Ayala AC, Ramos-Oyola NP. Design of an eco-efficiency system for sustainable development in the university context. Salud, Ciencia y Tecnología 2023;3:393–393. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023393.

55. Muruganandhan J, Shamsudeen S, Priya R, Sujatha G, Manikandan K. Self-medication with antibiotics: a knowledge, attitude, and practice appraisal of 610 dental patients in Chennai, India, from 2016 to 2017. J Educ Health Promot. 2018;7(1):66.

56. Nepal G, Bhatta S. Self-medication with antibiotics in WHO Southeast Asian Region: a systematic review. Cureus. 2018;3(5):1–16.

57. Ocan M, Obuku EA, Bwanga F, Akena D, Richard S, Ogwal-Okeng J, et al. Household antimicrobial self-medication: a systematic review and meta-analysis of the burden, risk factors and outcomes in developing countries. BMC Public Health. 2015;15:742.

58. Ortiz CP, Fúnez OD, Rubiano H, García CL, Calderón C, Delgado D. Automedicación en estudiantes de la Sede Neiva de la Universidad Cooperativa de Colombia. Rev Colomb Cienc Quím Farm. 2019;48(1):128–44.

59. Pacheco E, Cuenca K, Paladines S. Automedicación en estudiantes de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Rev Killkana Salud Bienestar. 2018;2(2):1–6.

60. Penesyan A, Gillings M, Paulsen I. Antibiotic discovery: combatting bacterial resistance in cells and in biofilm communities. Molecules. 2015;20(4):5286–98.

61. Pérez GAJ, Cruz JMH de la. Applications of Artificial Intelligence in Contemporary Sociology. LatIA 2023;1:12–12. https://doi.org/10.62486/latia202412.

62. Quintana YAÁ. Work motivation as an essential component of productivity in companies in Colombia. SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations 2023;1:97–97. https://doi.org/10.56294/piii202397.

63. Ramalhinho I, Cordeiro C, Cavaco A, Cabrita J. Assessing determinants of self-medication with antibiotics among Portuguese people in the Algarve Region. Int J Clin Pharm. 2014;36(5):1039–47.

64. Randazzo ME, Teragni E. Practice in simulators as a means of acquiring skills. Gamification and Augmented Reality 2023;1:9–9. https://doi.org/10.56294/gr20239.

65. Restrepo LC, Londoño KJR, Pérez LMZ, Gómez AYA. Mental health in times of covid-19: an analysis of Colombia before and during the pandemic. AG Salud 2023;1:11–11. https://doi.org/10.62486/agsalud202311.

66. Rigores AF, Romero LB, Romero DL. Sistémica view of periodontal diseases. Odontologia (Montevideo) 2023;1:14–14. https://doi.org/10.62486/agodonto202314.

67. Rodríguez-Martínez C, Alvarez-Solano J, Pérez-Galavís AD, Ron M. Distance education during the COVID-19 pandemic: experience at a public university. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:32–32. https://doi.org/10.56294/mw202332.

68. Ron M, Escalona E. The dynamic nature of scientific knowledge: an epistemological look at the research activity of human hand anthropometry. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:72–72. https://doi.org/10.56294/cid202372.

69. Saavedra MOR. Revaluation of Property, Plant and Equipment under the criteria of IAS 16: Property, Plant and Equipment. Management (Montevideo) 2023;1:11–11. https://doi.org/10.62486/agma202311.

70. Sartirana MC, Tejero AC, Tarallo B, Torres AG, Montiel P. Estudio observacional sobre consumo de medicamentos en la población estudiantil de la FOUNNE. Facultad de Odontología – UNNE. 2011. Available from: http://odn.unne.edu.ar/Estudio.pdf

71. Shankar PR, Partha P, Shenoy N. Self-medication and non-doctor prescription practices in Pokhara valley, Western Nepal: a questionnaire-based study. BMC Fam Pract. 2012;3:17.

72. Shivamurthy S, Manchukonda RS, Gurappanavar D. Evaluation of self-medication patterns among undergraduate medical students of Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, Karnataka, India: a cross-sectional questionnaire-based study. Int J Basic Clin Pharmacol. 2016;5(3):965–8.

73. Silva LPA, Ramírez VEC. Legal implications of Law 2080 of 2021 on the guarantee of due process in sanctioning administrative law 2022 -2023. Management (Montevideo) 2023;1:18–18. https://doi.org/10.62486/agma202318.

74. Someillán GG. E-government and Environmental Governance: Case Study Cuba. LatIA 2023;1:24–24. https://doi.org/10.62486/latia202324.

75. Subhashini G, Karuppaiah M, Taranath T. Prevalence of self-medication practice among people attending oral health outreach programmes in Madurai East, Tamil Nadu. J Acad Adv Dent Res. 2017;222941121772910.

76. Sultane P, Chhabra S, Bhat N, Choudhary S, Todkar M, Singh P, et al. Perception about self-medication practices for oral health problems among patients attending dental hospital, Udaipur, Rajasthan, India. Int J Oral Care Res. 2017;5(1):47–52.

77. Torres LPL. Photographic images of indigenous peoples in contemporary Chilean poetry. Community and Interculturality in Dialogue 2023;3:76–76. https://doi.org/10.56294/cid202376.

78. Valbuena CNA. Tools for AI-driven Development of Research Competencies. LatIA 2023;1:16–16. https://doi.org/10.62486/latia202316.

79. Vidyavati S, Sneha A, Kamarudin J, Katti S. Self-Medication-Reasons, Risks and Benefits. Int J Healthc Biomed Res. 2019;4:21–4.

80. Zambrano LMV, Pallerols GMC, Quitero FL, Moreira MAB. A comprehensive approach to the multicultural environment and well-being from the People, Ethnicity and Culture approach in the Ecuadorian context. Salud, Ciencia y Tecnología 2023;3:403–403. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023403.

81. Zapata RE, Guerrero JAO, Narváez FJS, Andrade JMM. Leadership styles: a study in Latin America, the United States and Europe. Salud, Ciencia y Tecnología 2023;3:401–401. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023401.

82. Zareef U, Najam A, Shahid A, Qureshi N, Adnan Ali S. Practice of self-medication for dental ailments among patients attending dental OPDs in Karachi, Pakistan. J Oral Hyg Health. 2018;6(2):1–14.

83. Zhu X, Pan H, Yang Z, Cui B, Zhang D, Ba-Thein W. Self-medication practices with antibiotics among Chinese university students. Public Health. 2015;130:78–83.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Solange Sandoval Zenzano, Nancy Lidia Fuentecilla, José Alberto Grandinetti, María Isabel Brusca, María Laura Garzon, Atilio Vela Ferreira.

Curación de datos: Solange Sandoval Zenzano, Nancy Lidia Fuentecilla, José Alberto Grandinetti, María Isabel Brusca, María Laura Garzon, Atilio Vela Ferreira.

Análisis formal: Solange Sandoval Zenzano, Nancy Lidia Fuentecilla, José Alberto Grandinetti, María Isabel Brusca, María Laura Garzon, Atilio Vela Ferreira.

Redacción – borrador original: Solange Sandoval Zenzano, Nancy Lidia Fuentecilla, José Alberto Grandinetti, María Isabel Brusca, María Laura Garzon, Atilio Vela Ferreira.

Redacción – revisión y edición: Solange Sandoval Zenzano, Nancy Lidia Fuentecilla, José Alberto Grandinetti, María Isabel Brusca, María Laura Garzon, Atilio Vela Ferreira.